- •Эволюция систем органов

- •Режим эволюции генов

- •Эволюция кровеносной системы позвоночных животных

- •Подтип бесчерепные, Класс ланцетники

- •Подтип черепные, или позвоночные

- •Хрящевые рыбы

- •Двоякодышащие рыбы

- •Земноводные (Амфибии)

- •Пресмыкающиеся

- •Млекопитающие

- •Поток крови в сердце плода человека

- •Атавистические пороки развития (по в.Н. Ярыгину)

- •Эволюция мочеполовой системы

- •Выделительная система беспозвоночных

- •Выделительная система позвоночных

Земноводные (Амфибии)

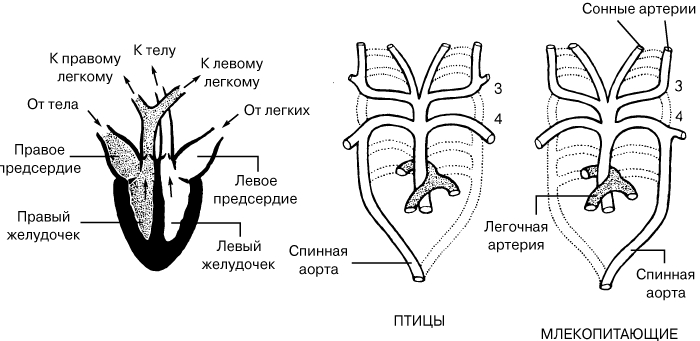

Кровеносная система земноводных прогрессивно изменилась по сравнению с той же системой рыб, в связи выходом на сушу и заменой жаберного дыхания на легочное. У современных земноводных от артериального конуса сердца начинаются три пары сосудов: сонные артерии, дуги аорты, (которые на спинной стороне сливаются, образуя спинную аорту) и легочные или кожно-легочные артерии. По сонным артериям амфибий кровь течет к голове; по дугам аорты – в спинную аорту, а от неё к различным органам тела амфибий; легочные (или кожно-легочные) артерии обеспечивают кровоснабжение органов дыхания.

Сердце земноводных состоит из 3 основных отделов (левого и правого предсердий, желудочка) и двух дополнительных (венозного синуса, и артериального конуса). У земноводных, например, у лягушки, в полость желудочка от его стенок выступают мышечные гребни, которые разделяют его на отсеки. Наличие гребней частично препятствует смешению оксигенированной и дезоксигенированной крови. При легочном дыхании в артериальный конус сначала поступает кровь с низким содержанием кислорода и направляется в ближайшие к сердцу кожно-легочные артерии; вторая порция смешанной крови направляется в дуги аорты, и третья (наиболее обогащенная кислородом) кровь поступает по сонным артериям к голове. Если животное находится под водой и дышит кожей, то крови больше направляется к коже.

Рис. Схема артериальной системы лягушки: 1 – желудочек сердца; 2 – правое предсердие; 3 – левое предсердие; 4– артериальный конус; 5 -7 – ветви сонных артерий; 8 – дуги артерий; 9 – подключичная артерия; 10 – легочная артерия; 11 – большая кожная артерия; 12 – спинная аорта; 13 – печень; 14 – желудочная артерия; 15 – кишечная артерия; 16 – почечная артерия; 17 – почка; 18 – семенник; 19 – подвздошная артерия.

(Следует отметить, что у рыб все дуги жаберных артерий связаны друг с другом над глоткой корнями спинной аортой; такая связь сохраняется у некоторых четвероногих животных в виде сонных протоков между сонными артериями и дугами аорты, а также боталловых протоков между дугами аорты и легочными артериями.) У человека только один боталлов проток соединяет левую легочную артерию с дугой аорты во внутриутробном развитии. Незаращение боталлова протока у новорожденного является атавистическим врожденным пороком сердца.

В школьных учебниках для «убедительной» иллюстрации развития системы от простой к более сложной организации, даются упрощенные представления о строении сердца у рыб, амфибий и других позвоночных. Наблюдения показывают, что строение и регуляция сердечнососудистой системы амфибий являются довольно сложными, поскольку эти животные обитают в двух средах – водной и воздушной. К этому следует добавить, что у некоторых рыб в сердечной мышце имеются стволовые клетки, которые участвуют в регенерации миокарда. Этих клеток нет в миокарде у человека, поэтому на месте инфаркта образуется рубцовая ткань, препятствующая работе сердца.

Пресмыкающиеся

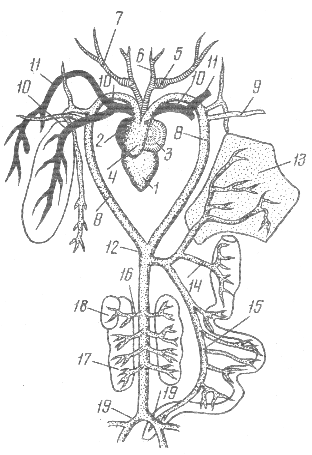

У пресмыкающихся имеет место ключевой ароморфоз – развитие мощного легочного насоса – грудной клетки. В связи с этим необходимость в кожном дыхании отпадает и появляется возможность разделения артериального и венозного потока крови.

Терморегуляция у рептилий несовершенна, поэтому для них характерна так называемая гелиотермия – обогревание тела в лучах солнца. При «приеме солнечных ванн» необходимо направлять больше крови к кожным покровам и меньше в легкие, а при активной деятельности – в легкие. В соответствии с этими потребностями, регулируется движение крови в большом и малом кругах кровообращения.

Брюшная аорта у предков рептилий разделилась на три артериальных ствола, начинающихся от сердца: левую и правую дуги аорты, сливающиеся с в спинную аорту и общий ствол легочных артерий. Правая дуга аорты получает из желудочка сердца наиболее чистую артериальную кровь; в связи с этим сонные и подключичные артерии, несущие кровь к голове и передним конечностям, у рептилий начинаются от правой дуги аорты. Строение венозного отдела кровеносной системы не претерпело существенных изменений по сравнению с амфибиями.

Сердце у большинства пресмыкающихся (ящерицы, змеи, черепахи), трехкамерное и состоит из 2-х полностью разделенных предсердий и одного желудочка. В левое предсердие впадают легочные вены, несущие оксигенированную кровь. В правое предсердие – три полые вены. В желудочке пресмыкающихся (кроме крокодилов) имеется неполная перегородка. Перегородка располагается не в вертикальной (как межпредсердная), а в горизонтальной плоскости, и поэтому разделяет желудочек на спинной и брюшной отделы. Оба предсердия открываются в спинной отдел желудочка. Следует отметить, что предсердия у рептилий (в отличие от птиц и млекопитающих), сокращаются не одновременно (поочередно). Первым сокращается правое предсердие, и венозная кровь попадает в брюшной отдел желудочка, а далее направляется в легкие для обогащения кислородом. Затем сокращается левое предсердие, и кровь заполняет спинной отдел желудочка. От этого отдела начинаются правая и левая дуги аорты, которые перекрещиваются. Во время систолы желудочка перегородка полностью отделяет брюшной отдел от спинного, так что в обе дуги аорты поступает артериальная кровь, а в легочные артерии – венозная.

В утренние часы у рептилий температура тела снижается, и животные вынуждены переходить в режим инсоляции – обогреву на солнце. (Следует заметить, что температурная кривая у человека подчиняется такому же ритму как у рептилий: утром снижается, а к вечеру – повышается). Во время инсоляции просвет общего ствола легочных артерий сужается, и часть крови из брюшного отдела желудочка направляется в спинной отдел, где происходит её смешение. Начало левой дуги аорты расположено правее и ниже начала правой, поэтому смешанная кровь поступает в левую дугу аорты, а в правую – оксигенированная кровь. От правой дуги аорты начинается сонные и подключичные артерии, поэтому голова и передние конечности рептилий получают только артериальную кровь.

Необходимо обратить внимание на тот факт, что горизонтальная перегородка в сердце рептилий является не удачным (инадаптивным) новообразованием, так как при горизонтальном полном структурном разделении желудочка кровь не смогла бы попадать в легочный артериальный ствол.

Настоящее четырехкамерное сердце развилось независимо в трех эволюционных линиях: у крокодилов, птиц и млекопитающих. Это считается одним из ярких примеров параллельной эволюции.

Параллельный эволюцией называют независимое появление похожих признаков у организмов разных таксонов (видов, родов, семейств, классов и др.). В параллелизме отчетливо проявляется закономерный, т.е. неслучайный характер эволюции. Это явление свидетельствует, что переход на более высокий уровень организации происходит не в одной крупной группе организмов, а в нескольких, развивающихся параллельно. При этом отдельные признаки, из которых складывается ароморфоз (усложнение организации), могут проявляться одновременно, а иногда и в разное время. Таким образом, прогрессивные признаки могут постепенно накапливаться до тех пор, пока в одной (или немногих) группе они не сформируются все вместе.

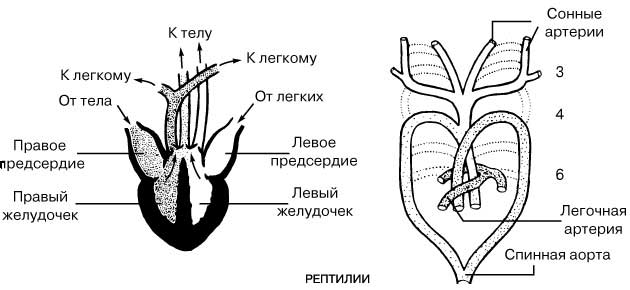

У крокодилов, относящихся к высшим рептилиям, произошла существенная перестройка сердца – образовалась вертикальная (сагиттальная) перегородка, полностью отделившая правый желудочек от левого. Причем от левого желудочка начинается правая (огибающая сердце справа) дуга аорты, а от правого – левая (огибающая сердце слева) дуга аорты и общий ствол легочных артерий. В том месте, где правая и левая дуги аорты перекрещиваются, имеется паниццево отверстие, через которое возможно смешение артериальной и венозной крови. Левая дуга аорты у крокодилов (а, так же, птиц, являющихся их родственниками), не сливается с правой дугой в спинную аорту, как у остальных рептилий, а продолжается в чревную артерию, снабжающую кровью кишечник. Спинную аорту образует лишь правая дуга. При нахождении крокодила под водой поток крови к легким резко ограничивается и венозная кровь из левой дуги аорты сбрасывается через паниццево отверстие в правую дугу аорты, где происходит ее смешение.

Строение сердца крокодила (RV – правый желудочек, LV – левый желудочек, FP – отверстие Паниццы, RA – правая аорта, LA – левая аорта, PA – лёгочная аорта) // pharyngula.org/Газета.Ru

Рис. Артериальная система крокодила.

У рептилий клеточный материал венозного синуса, (функционирующий у амфибий), включается в стенку предсердий. Эта масса узловой ткани у птиц и млекопитающих образует синусный узел. Он находится в месте впадения верхней полой вены в правое предсердие. Ткань узла, имеющаяся только в сердце, стимулирует и регулирует сердечные сокращения. Она обладает некоторыми свойствами как мышечной, так, и нервной ткани. Через регулярные промежутки времени от синусного узла по мышце предсердия распространяется волна сокращения. Когда она доходит до атрио-вентрикулярного (предсердно-желудочкового) узла, импульс через пучок узловой ткани передается желудочкам.

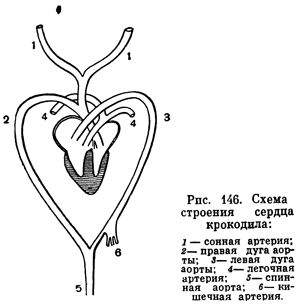

Птицы

Птицы обособились от общего с крокодилами предка, поэтому кровеносная система птиц обнаруживает определенное сходство с таковой крокодилов. Появление четырехкамерного сердца у птиц и млекопитающих было важнейшим эволюционным событием, благодаря которому эти животные смогли стать теплокровными. Следует отметить, что у птиц появились более совершенные, чем у пресмыкающихся легкие и двойное дыхание, которое в достаточной степени обеспечивают организм кислородом. Такое прогрессивное преобразование дыхательной системы птиц обеспечило им теплокровность. Для птиц отпала необходимость в инсоляции и перераспределении крови в сосудах на суше и под водой. Левая дуга аорты у птиц полностью редуцировалась. Сердце птиц четырехкамерное, от сердца отходят два артериальных ствола: правая дуга аорты начинается от левого желудочка, а общий ствол легочных артерий – от правого желудочка. Таким образом, морфофизиологический прогресс (по А.Н.Северцову) достигнут не усложнением, а упрощением и рационализацией дыхательной и кровеносных систем. Воротная система почек у птиц отсутствует, кровоснабжение почек осуществляется почечными артериями, отходящими от спинной аорты.