- •Содержание

- •Психолого-педагогические особенности возрастной периодизации

- •Сущность воспитания. Движущие силы и логика воспитательного процесса.

- •Система форм, методов и средств воспитания. Классификация методов воспитания. Формы и методы организации самовоспитания учащихся. Педагогическое взаимодействие в воспитании.

- •Воспитательные системы. Система внеучебной работы. Система работы классного руководителя

- •Национальное своеобразие воспитания. Роль национальных традиций в воспитании. Воспитание культуры межнационального общения.

- •Коллектив как объект и субъект воспитания, его структура. Формирование личности в коллективе.

- •Направления воспитания: нравственное, трудовое, эстетическое, этическое, патриотическое, физическое

- •Девиантное поведение детей. Система консультативно-диагностической, коррекционно-педагогической, реабилитационной работы.

- •Норма и отклонения в развитии человека. Л. С. Выготский о первичном и вторичном дефектах развития. Комбинированные нарушения, их причины.

- •Классификация зпр. Причины, приводящие к задержкам психического развития. Зпр конституционального, соматогенного, психогенного, церебрально-органического происхождения.

- •Современные модели организации обучения. Сущность, движущие силы, противоречия и логика образовательного процесса. Закономерности и принципы обучения.

- •Концепции обучения и их психологические основания. Учебная деятельность. Методы обучения.

- •Способы проектирования и достижения педагогических и развивающих целей.

- •1. Определение целей через изучаемое содержание.

- •3.Постановка целей через внутренние процессы интеллектуального, эмоционального, личностного и т.П. Развития учащегося, студента.

- •4. Постановка целей через учебную деятельность учащихся.

- •Воспитательный потенциал процесса обучения и здоровьесберегающие функции учебного процесса.

- •Средства и методы работы. Профилактика, диагностика, коррекция недостатков личностного развития детей.

- •Особенности содержания, форм и методов социального воспитания в школе, загородном лагере, учреждениях дополнительного образовании и других воспитательных организациях.

- •Защитные механизмы: вытеснение, проекция, замещение, рационализация, реактивное образование, регрессия, сублимация, отрицание

- •Психодиагностика «трудного класса»

- •Методические средства для работы с учащимися «трудных классов».

- •3. Упражнения, построенные по принципу «Незаконченных предложений».

- •Характеристика групп отстающих в учёбе учеников. Мотивационно-потребностная сфера детей с зпр.

- •Конфликт. Стили взаимодействия. Методики выявления конфликтных ситуаций.

- •Социальный конфликт. Профилактика конфликта. Методика снятия конфликтных ситуаций.

- •Литература

- •Методические рекомендации для студентов 5 курса по подготовке к итоговому государственному экзамену

- •400005, Г.Волгоград, пр. Им. В.И.Ленина, 78.

Коллектив как объект и субъект воспитания, его структура. Формирование личности в коллективе.

При ответе на данный вопрос обратите внимание на следующее.

Большую роль в социальном становлении учащихся играют отношения, складывающиеся у них со сверстниками. От того, какие отношения сложились у них со своими товарищами, с педагогами, зависит возможность, с одной стороны, адаптации и самоутверждения учащихся в обществе, с другой — раскрытие их потенциалов, сохранение автономности. Включение учеников в различные социальные общности (класс, клубы, объединения; коллектив, сообщества, организации, производственная бригада) создает условия для реальных социальных проб учащихся, которые формируют готовность к вхождению в различные социальные структуры, включению в разнообразные типы социальных отношений.

А.С.Макаренко обозначил существенные качественные признаки коллектива.

■ Коллектив — это объединение людей, имеющих общую цель, занимающихся общим трудом и организацией этого труда. Общая цель здесь не случайное совпадение частных целей, как в вагоне трамвая или театре, а именно цель нашего коллектива.

Коллектив — часть общества, органически связанная со всеми другими коллективами. На нем лежит первая ответственность перед обществом, он несет на себе первый долг перед всей страной, только через коллектив каждый его член входит в общество.

Коллектив — это социальный организм, следовательно, он обладает органами управления и координирования, уполномоченными в первую очередь представлять интересы коллектива и общества.

Итак, коллектив предполагает наличие:

- совместной деятельности для достижения общей цели, опосредованной прогрессивной социальной направленностью;

-социальных контактов;

гуманистических отношений: взаимопомощи, взаимовыручки, товарищества;

самоуправления, коллектив должен иметь внутреннюю организацию.

К основным признакам воспитательного коллектива относятся:

общие социально значимые цели и перспективы;

совместная деятельность, направленная на реализацию общей цели, и общение;

сплоченность, благоприятный нравственно-психологический климат, отношения ответственной зависимости;

равенство прав при разделении ролей и делегировании полномочий органам самоуправления.

Педагогический смысл организации групповой (коллективной) деятельности сохраняется лишь при условии, когда группа (класс) выступает в процессе деятельности субъектом: осознает цель активности, видит задачи, отбирает средства и вырабатывает способы действий, производит систему необходимых действий, оценивая результат как в ходе деятельности, так и по завершении ее. Этот субъект своеобразный: он состоит из множества лиц самого разного характера, разной степени развития, различных вкусов и ценностных пристрастий, индивидуальных вариантов социального опыта, способностей, направленности. Механизмом преобразования группы в субъект воспитания выступает ролевое участие каждого члена группы в общей деятельности.

Роль, данная ребенку, обязывающая его к исполнению того, что исключительно он может исполнить, преобразует его в субъекта общей деятельности. Общий объем работы разбивается на отдельные элементы, и для каждого такого элемента выбирается исполнитель, который, в силу своих индивидуальных особенностей, лучше всех и с удовольствием выполнит необходимое. Распределение производится гласно и открыто. Но педагог заранее продумывает этот момент, осмысливая трудности, которые могут возникнуть при таком обсуждении.

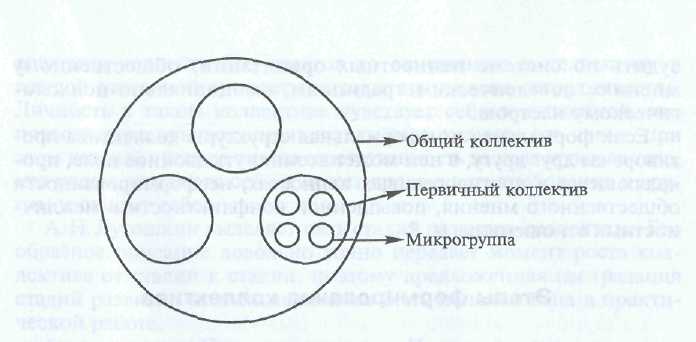

В ученическом коллективе можно выделить формальную и неформальную структуры. Первая задается извне педагогами, вторая возникает стихийно. Формальная структура представляет собой дифференцированное единство разнотипных первичных коллективов, органов управления и самоуправления. Неформальную структуру образуют связи и отношения эмоционально-психологического характера. По признаку симпатии, привязанности образуются малые контактные группы.

Формальная структура складывается на основе какого-либо официального документа (положения, устава, приказа) и отражает социальные роли, реализуемые детьми, деловые связи и отношения. Неформальная структура складывается стихийно и определяет положение личности в системе межличностных отношений: лидер, предпочитаемый, пренебрегаемый, изолированный. Формальная и неформальная структуры находятся между собой в сложной взаимозависимости. Неформальные группы могут занимать различное положение в коллективе: члены этих групп могут лидировать в каких-либо сферах жизнедеятельности (например, быть знатоками современной музыки), занимать враждебное положение, быть носителями высоких жизненных ценностей и помогать коллективу выбирать морально-нравственные ориентиры.

Как формальная, так и неформальная структуры динамичны. Появление в классе нового неформального лидера может повлиять и на формальную структуру, и наоборот — смена формального лидера отразится и на неформальных отношениях в коллективе.

Общий коллектив состоит из первичных коллективов. Понятие «первичный коллектив» было введено А.С.Макаренко. Первичным коллективом можно назвать такой коллектив, в котором отдельные его члены оказываются в постоянном деловом, дружеском, бытовом и идеологическом объединении. Иными словами, такой коллектив можно назвать контактным коллективом. Оптимальное количество членов такого коллектива, по мнению А.С.Макаренко, 8—15 человек. В условиях школы первичным коллективом является ученический класс. Избирательные связи и отношения в первичном коллективе приводят к образованию малых неформальных групп, или микрогрупп. Каждая микрогруппа включает небольшое количество детей, испытывающих по отношению друг к другу симпатию, дружеские чувства, их связывают, как правило, общие склонности и интересы.

Первое из них состоит в том, что важной целью воспитания является формирование личности в духе коллективизма, развития у нее товарищеских черт и качеств. Указанная цель может быть достигнута только при условии, что личность будет воспитываться в хорошо организованном и здоровом в социальном и духовном отношениях коллективе.

Второе положение связано с тем, что воспитание не может быть ограничено лишь личным влиянием педагога на каждого воспитанника. Оно обязательно должно подкрепляться разносторонним влиянием коллектива, который не только обеспечивает свободу и защищенность личности, но и выступает как носитель здоровой морали и аккумулирует в себе богатство нравственных и художественно- эстетических отношений. Поэтому в процессе педагогической работы необходимо создавать здоровый и сплоченный воспитательный коллектив и умело использовать его для разностороннего развития личности. Без такого коллектива трудно рассчитывать на высокую эффективность воспитания.

В коллективе развитие индивидуальных, неповторимых особенностей личности происходит в условиях зависимости от социальных целей и задач, носителем которых является коллектив. С одной стороны, личность получает возможность реализовать свои интересы и потребности в сообществе, с другой — учится солидаризироваться с интересами коллектива, осознавать и принимать значимость задач коллектива. Единство и борьба интересов коллектива и личности — одна из движущих сил развития коллектива и личности.

В. А. Сухомлинский постоянно подчеркивал взаимовлияние коллектива и личности. Он смотрел на коллектив как на «богатство индивидуальностей». Духовный мир коллектива и духовный мир личности формируются благодаря взаимному влиянию. Механизм развития личности в коллективе, по В.А.Сухомлинскому, следующий: от индивидуального «вклада» каждого воспитанника — к общему «богатству» коллектива, от него — к влиянию на индивидуальное духовное богатство личности, и вновь каждая отдельная личность обогащает коллектив.

Коллектив может стимулировать развитие личности, активизировать ее деятельность, а может и подавлять личность, тормозить ее развитие.

Системообразующим положением при формировании детского коллектива является то, что коллектив должен постоянно усложнять, совершенствовать цели и содержание своей деятельности.

Наряду с этим следует придерживаться требований, которые в свое время сформулировал А.С.Макаренко.

• Коллектив должен иметь традиции. Традиция создает для коллектива внешний каркас, в котором можно красиво жить.

В коллективе должна поддерживаться преемственность поколений. «Моральный и эстетический импульс», который исходит от людей более опытных и организованных, является примером для младших. Это, с одной стороны, развивает воспитательные навыки у старших детей, с другой — облегчает воспитательную работу педагога.

Общий тон настроений в коллективе должен быть мажорный. «Постоянная бодрость, никаких сумрачных лиц, никаких кислых выражений, постоянная готовность к действию, радужное настроение, именно мажорное, веселое, бодрое настроение, но вовсе не истеричность».

В коллективе должна присутствовать игра воображения и фантазии. «Детский коллектив не играющий не будет настоящим детским коллективом. Игра должна заключаться не только в том, что мальчик бегает по площадке, играет в футбол, а в том, что каждую минуту своей жизни он немного играет, он приближается к какой-то лишь ступеньке воображения, фантазии, он что-то из себя немного изображает, он чем-то более высоким себя чувствует, играя».

В коллективе должна присутствовать эстетика. «Я не представляю себе коллектива, в котором ребенку хотелось бы жить, которым он гордился бы, не представляю себе такого коллектива не красивым с внешней стороны».

В коллективе личность должна чувствовать себя защищенной. «Идея защищенности должна особенно присутствовать в коллективе и украшать его стиль».

Каждая личность в коллективе должна ощущать собственное достоинство. «Эта уверенность в своем собственном лице вытекает из представления о ценности своего коллектива, из гордости за свой коллектив».

Этапы формирования коллектива

Вопрос о количестве стадий, или этапов, которые проходит коллектив в своем развитии, не решен однозначно. Разные авторы выделяют три, четыре и пять стадий формирования коллектива.

Л. И. Новикова, опираясь на теорию и практику А. С. Макаренко и современные исследования, выделяет три стадии развития коллектива.

На первой стадии происходит зарождение коллектива. Определяются цели, находится общее дело, формируются формальная и неформальная структуры. На данной стадии коллектив еще не готов сформулировать дальние перспективы своего развития. Организующее влияние на него оказывает достижение ближней перспективы. Педагог держит в своих руках все нити управления коллективом, он является организатором и вдохновителем общей деятельности, предъявляет требования к коллективу, работает с активом, в силу этого он не всегда может уделить внимание каждому отдельному члену коллектива. Главное на данном этапе — наладить общую коллективную жизнедеятельность.

На второй стадии коллектив выступает как единое целое, накопился опыт коллективной жизни, к общей деятельности приобщаются все члены коллектива. Коллектив с помощью педагога может определять для себя перспективы развития и в своей основной массе способен на морально-волевое напряжение, связанное с достижением общей цели. Педагог постепенно передает управленческие функции активу, оказывая ему необходимую помощь и поддержку. В зоне постоянного внимания педагога находится неформальная структура. Благоприятный психологический климат — одно из основных условий успешного развития коллектива на данной стадии развития.

На третьей стадии происходит расцвет коллектива. Коллектив способен к самоорганизации, саморегуляции, он может сам определять для себя ближние, средние и дальние перспективы. В коллективе складывается общая атмосфера взаимопомощи, взаимовыручки, доверия. Принципиально меняется характер управления коллективом, педагог по отношению к коллективу и каждой отдельной личности выходит на уровень сотрудничества. Личность в таком коллективе чувствует себя защищенной, что позволяет раскрыться индивидуальности каждого его члена, при этом каждый чувствует свою ответственность за коллектив, за того, кто рядом, за самого себя и может предъявлять требования к другим и самому себе.

А. Н. Лутошкин выделяет пять стадий развития коллектива. Его образное описание довольно точно передает момент роста коллектива от стадии к стадии, поэтому предложенная им градация стадий развития коллектива может быть использована в практической работе.

1 -я ступень — «Песчаная россыпь». Не так уж редко встречаются на нашем пути песчаные россыпи. Сколько песчинок собрано вместе, но каждая из них сама по себе. Подует ветерок — отнесет часть песка, что лежит с краю, подальше, дунет ветер посильней — разнесет песок в стороны, пока кто-нибудь не сгребет его в кучу. Бывает так и в человеческих группах, специально организованных или возникающих по воле обстоятельств. Вроде все вместе, а в то же время каждый сам по себе. Нет «сцепления» между людьми. В одном случае они не стремятся пойти друг другу навстречу, в другом — не желают находить общие интересы, общий язык. Нет здесь того стержня, авторитетного центра, вокруг которого происходило бы объединение, сплочение людей, где каждый чувствовал бы, что он нужен другому и сам нуждается во внимании других. А пока «песчаная россыпь» не приносит ни радости, ни удовлетворения тем, кто ее составляет.

2-я ступень — «Мягкая глина». Известно, что мягкая глина — материал, который сравнительно легко поддается воздействию, и из него можно лепить различные изделия. В руках хорошего мастера этот материал превращается в прекрасное изделие. Но если к нему не приложить усилий, то он может оставаться и простым куском глины.

3-я ступень — «Мерцающий маяк». В штормящем море мерцающий маяк и начинающему, и опытному мореходу приносит уверенность в том, что курс выбран правильно. Формирующийся в классе коллектив тоже подает каждому сигналы «так держать» и каждому готов прийти на помощь. В такой группе преобладает желание трудиться сообща, помогать друг другу, дружить. Авторитетны «смотрители маяка» — актив. Однако встречающиеся трудности часто прекращают деятельность группы. Недостаточно инициативы, редко вносятся предложения по улучшению дел не только у себя в группе, но и в школе. Активность проявляется всплесками, да и то не у всех.

4-я ступень — «Алый парус». Алый парус — символ устремленности вперед, неуспокоенности, дружеской верности, долга. В таком коллективе живут и действуют по принципу «Один за всех, все за одного!». Дружеское участие в делах друг друга сочетается с принципиальностью и взаимной требовательностью. Командный состав «парусника» — знающие и надежные организаторы и авторитетные товарищи. У большинства членов «экипажа» проявляется чувство гордости за коллектив, все переживают, когда кого-то постигнет неудача. Хотя группа сплочена, она не всегда готова идти наперекор «бурям», не всегда хватает мужества признать ошибки сразу.

5-я ступень — «Горящий факел». Горящий факел — это живое пламя, горючим материалом для которого является тесная дружба, единая воля, отличное взаимопонимание, деловое сотрудничество, ответственность каждого не только за себя, но и за других. Настоящий коллектив — тот, где люди сами видят, когда они нужны, и сами идут на помощь; тот, где не остаются равнодушными, если другим плохо; он ведет за собой, освещая, подобно легендарному Данко, жаром своего пылающего сердца дорогу другим.

Школьный класс является первичным коллективом в воспитательной системе школы, которая в свою очередь задает определенные цели класса, формирует образ жизни, ценностные ориентации, нормы жизни. На развитие класса оказывают непосредственное влияние такие факторы, как возраст учащихся, состав класса, особенности управлением его развития.

Первоначальный этап работы педагога с классом является необходимым условием развития школьного класса как компонента воспитательной системы школы. На этом этапе педагог должен решить несколько задач:

определить и предъявить классу тип обязательных педагогических требований, добиваясь их неукоснительного исполнения;

ввести элементы самоуправления, ставящего учеников в особые отношения взаимоответственности;

выдвинуть перспективу «завтрашней радости» (А.С. Макаренко), т. е. начать подготовку интересного творческого дела, которое требует коллективной деятельности, участия каждого в общем мероприятия;

приступить к знакомству с учащимися, их семейными обстоятельствами, индивидуальными особенностями, увлечениями, интересами.

Педагог как организатор воспитательного процесса в школе должен обдумывать свою воспитательную стратегию: создавать условия для разностороннего развития личности школьника, заботиться о формировании гражданской позиции воспитанников, об организации воспитывающей среды: о создании и развитии ученического коллектива; об организации взаимодействия педагогов, работающих с классом; о взаимодействии с внеклассными и внешкольными учреждениями; о взаимодействии с родителями учащихся, о создании воспитывающей предметной среды.