- •1.Возрастная психология как особая область психологических знаний

- •2.Методы исследования в возрастной психологии

- •3.Подходы к проблеме психического развития ребёнка в отечественной психологии

- •5.Критерии периодизации психического развития ребенка.

- •7.Проблема соотношения обучения и развития как центральная проблема педагогической психологии

- •11.Кризис 7 лет и проблема готовности к школьному обучению

- •13.Развитие психических функций в младшем школьном возрасте

- •14.Формирование личности в младшем школьном возрасте

- •15.Социальная ситуация подростка и ведущая деятельность

- •16.Чувство взрослости и развитие личности подростка.

- •17.Идеалы и интересы современного подростка

- •18.Взаимоотношения подростка со сверстниками

- •20.Характеристика психического развития в раннем юношеском возрасте.

- •21.Когнитивное развитие в ранней юности

- •26.Предмет, задачи и структура педагогической психологии.

- •27.Принципы и методы исследования в педагогической психологии

- •28.Образование как многоаспектный феномен в современном мире

- •31.Проблема соотношения обучения и развития как центральная проблема педагогической психологии

- •32.Факторы, влияющие на успешность обучения

- •33.Приемы и техники управления учащимися на уроке

- •35.Развивающее обучение по системе л.В.Занкова.

- •39.Понятие об учебной деятельности. Структура учебной деятельности

- •40.Психологическая характеристика мотивации учения и поведения школьников на разных возрастных этапах.

- •Особенности поведения младшего школьного возраста

- •Особенности поведения старшего школьного возраста

- •41.Усвоение –центральное звено учебной деятельности обучающегося

- •42.Личностные предпосылки для развития познавательной потребности обучающегося. Психологические особенности одарённых учащихся

- •43.Психологические особенности неуспеваемости школьников. Классификация неуспевающих школьников.

- •44.Воспитание как объект изучения психологии. Критерии воспитанности

- •45.Теории развития личности

- •46.Цели и направления формирования личности

- •Особенности игр в зависимости от возраста детей

- •48.Психологический анализ методов воспитания Методы воспитания: понятие и классификация

- •49.Особенности воспитания на разных возрастных этапах

- •50.Педагогическая деятельность: формы, характеристики, содержание

- •51.Мотивация педагогической деятельности

- •52.Основные функции педагогической деятельности и педагогического умения

- •53.Индивидуальные стили педагогической деятельности

- •54.Психологический анализ урока в деятельности педагога

- •55.Психология педагогического воздействия

- •57. Педагогическое общение как форма взаимодействия, субъект образовательного процесса

- •58.Учитель как личность и профессионал

- •Стиль "Совместное творчество"

- •Стиль "Дружеское расположение"

- •Стиль "Заигрывание"

- •Стиль "Устрашение"

- •Стиль "Дистанция"

- •Менторский стиль

- •Дикторская модель ("Монблан")

- •Неконтактная модель ("Китайская стена")

- •Модель дифференцированного внимания ("локатор")

- •Модель гипорефлексивная ("тетерев")

- •Модель гиперрефлексивная ("Гамлет")

- •Модель негибкого реагирования ("робот")

- •Модель авторитарная ("я - сам")

- •Модель активного взаимодействия ("союз")

- •60.Психологические аспекты компьютеризации образования Психологические аспекты компьютеризации образования

3.Подходы к проблеме психического развития ребёнка в отечественной психологии

Развитие отечественной возрастной и педагогической психологии проходило в контакте с исследованиями по этим проблемам в зарубежной науке, а работа И.А. Сикорскогоо б умственном утомлении учащихся (1879) была первым экспериментальным исследованием в возрастной и педагогической психологии и послужила началом исследований по этой проблеме, организованных впоследствии в Австрии и Германии.

Первые научные разработки в области возрастной и педагогической психологии в начале XX столетия осуществлялись с позиции биогенетического (П.Блонский, Е.Аркин и др.), социогенетического (А.Залкинд, С.Моложавый, А.Залужный и др.) и теории двух факторов (М.Басов). Однако уже в 20-е годы Н.Н. Корниловым и П.П. Блонским выдвигалась задача формирования новых подходов к психологии развития.

Экспериментальное решение вопросов возрастной и педагогической психологии связано с именем А.П. Нечаева. Он возглавил психологическое направление, сторонники которого стремились установить связь теории с практикой.

Л.С. Выготский пересмотрел вопрос о взаимоотношении обучения и развития. При этом он исходил из следующего положения. Сложные формы психической жизни ребенка формируются в процессе общения. Следовательно, общение в его наиболее систематизированной форме — обучении — и формирует развитие, создает новые психические образования, развивает высшие психические функции. Значит, обучение играет ведущую роль в формировании психики, а его формы лишь меняются в процессе развития. Ученый показал, что не всякое обучение эффективно, а лишь такое, которое опережает развитие и ведет его за собой. Развивающее обучение учитывает не только то, что доступно ребенку в процессе самостоятельной деятельности (зона актуального развития), но и то, что он может сделать совместно со взрослым (зона ближайшего развития). Эти мысли Л.С. Выготского имеют большое значение и в наши дни для учителя, стремящегося к совершенствованию умственного развития ребенка.

Наиболее известные западные концепции детского развития до и после Л.С. Выготского трактовали этот процесс с позиции естественнонаучной парадигмы как переход от индивидуального к социальному существованию. В культурно-исторической концепции Л.С. Выготского процесс развития проходит путьот социального к индивидуальному: высшие психические функции возникают первоначально как форма коллективного поведения, как форма сотрудничества с другими людьми, и лишь впоследствии они становятся индивидуальными функциями самого ребенка.

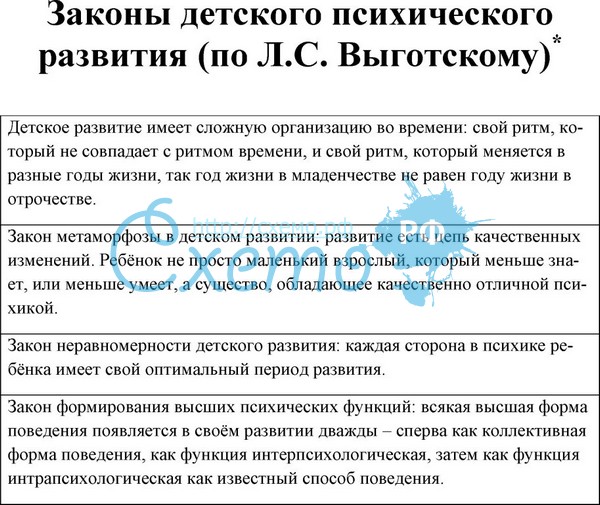

Общепризнанные научные заслуги Л.С. Выготского в том, что он ввел новый, экспериментально-генетический, метод исследования психических явлений; разработал учение о возрасте как единице анализа детского развития; предложил новое понимание хода, условий, источника, формы, специфики и движущих сил психического развития ребенка; описал эпохи, стадии и фазы детского развития, а также переходы между ними в ходе онтогенеза; выявил и сформулировал основные законы психического развития ребенка.

В конце 30-х гг. психологи харьковской школы (А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, П.И. Зинченко, П.Я. Гальперин и др.) показали, что в основе развития лежит непосредственная практическая деятельность ребенка. Исследования А.В. Запорожца (показавшие, что у глухих детей обобщения формируются в результате практической деятельности), В.И. Аснина (обнаружившие то же самое у нормальных детей), П.Я. Гальперина (посвященные изучению различий в использовании вспомогательных средств у животных и орудий у человека) дали возможность с разных сторон подойти к представлению о том, что реально является движущей силой психического развития, позволили сформулировать тезис о значении деятельности в психическом развитии ребенка.

Дальнейшая разработка проблем возрастной психологии связана с именем С.Л. Рубинштейна. В книге Основы общей психологии ученый подробно остановился на проблеме формирования психики. Основной закон развития психики, по его мнению, заключается в том, что дети созревают и развиваются, л и ш ь воспитываясь и обучаясь. Это значит, что ребенок под руководством взрослых усваивает Исследования Д.Б. Эльконина посвящены вопросам периодизации психического развития детской игры, обучения и воспитания детей шестилетнего возраста, формирования учебной деятельности, возрастным и индивидуальным особенностям школьников. Он занимался не только теоретическими, но и практическими вопросами. Им создан экспериментальный букварь. Под его руководством разработаны психологические принципы и экспериментальные программы обучения младших школьников.

достижения человеческой культуры, и это определяет его движение вперед. Движущими силами психического развития являются внутренние противоречия между достигнутым уровнем и тем новым содержанием, которым человек овладевает в онтогенезе.

4.