- •1.Системы заводнения и их условия применения.

- •2. Обоснование необх-ти ппд и выбор рабочего агента. Системы зав-я и усл-я их прим-я.

- •3. Определение расстояния м/у нагн скв и контуром нефтеносности

- •4. Определение объемов закачиваемой воды при законт.Заводнение.

- •5. Определение объемов утечек при законтурном законтурном заводнении.

- •6. Определение кол-ва нагнетательных скважин при законтурном заводнении.

- •7,8,9. Принципы расчета показй раз-ки при площ-х сист-х зав-и.

- •10. Класс-я трещ-х пород.

- •11.Особенности разработки пластов с трещиннова-тыми породами.

- •13,14,15. Особен-ти раз-ки трещ-х пород при зав-и с учетом капил-й пропитки. Ф-ла Скворцова – Авакяна.

- •14. Единичный блок:

- •15. Система блоков:

- •18. Разработка нефтяных месторождений на газовых режимах. Виды газовых режимов и условия их проявления.

- •19. Смешанный режим. Определение показателей разработки при смешенном режиме.

- •20. Определение показателей разработки при работе пласта на режиме растворенного газа.

- •21.Основные допущения, принимаемые при расчётах на режиме растворенного газа.

- •22 Особености разработки нефтяных месторождений на режиме газовой шапки.

- •23. Расчет показ-й раз-ки на режиме газовой шапки (ргш).

- •25. Определение безгазового дебита скважин нефте-газовых месторождений.

- •26. Особ-ти раз-ки нефтегазоконд-х мест-й. Изотермы конден-и.

- •27. Применяемые системы заводнения при разработке нефтеконденсатных месторождений.

- •28. Сайклинг-процесс и его применение.

- •29. Мест-я с аномально высоким Рпл. Особ-ти их раз-ки.

- •32. Разработка месторождений с аномальными нефтями. Механизм проявления аномальных свойств нефти в пластовых условиях.

- •33. Принципы определения положения застойных зон при разработке месторождений с аномальной нефтью.

- •34. Разработка газовых и газоконденсатных месторождений. Основные ресурсы газа России на перспективу.

- •35. Этапы развития теории и практики разработки газовых месторождений.

- •36. Проектные документы, составляемые для разработки газовых месторождений. Содержание проекта разработки.

- •37. Содержание разделов проекта разработки газового месторождения.

- •38. Основные технологические показатели разработки и обустройства газовых месторождений.

- •39. Режимы работы газовых пластов и их особенности.

- •40. Методы определения режима работы газовых пластов.

- •41. Понятия об удельных объемах дренирования газовой скважины.

- •42. Основные периоды разработки газовых месторождений и их особенности.

- •43.44. Система размещения скважин на газовой залещи.

- •44. Преимущества и недостатки различных схем размещения скважин на газовой залежи.

- •45.Технологические режимы эксплуатации скважин при разработке газовых месторождений.

- •46. Особенности разработки многопластовых газовых месторождений.

- •47. Особенности разработки газоконденсатных место-рождений.

- •48. Равенство давлений на контуре питания скважины среднему пластовому давлению.

- •49, 50. Порядок определения показателей разработки газовых месторождений для нарастающего, постоянного периода.

- •49.Порядок определения показателей разработки газовых месторождений для нарастающего периода.

- •51. Порядок определения показателей разработки газовых месторожд для периода падающей добычи.(в условиях газового режима)

- •52.53.54 Определение потребного количества скважин для газовых месторождений.

- •53. Для учета обводнения скв можно учитывать 3 модели:

- •53. Определение потребного кол-ва скважин скважин для газовых месторождений с учетом обводнения скв.:

- •55. Понятие о средней газовой скважине.

- •56. Понятие о кривых вытеснения. Классификация кривых вытеснения.

- •57. Порядок прогнозирования показателей разработки с помощью кривых вытеснения.

- •58. Оценка эффективности геолого-технических мероприятий с помощью кривых вытеснения.

- •59. Сущность метода материального баланса. Задачи, решаемые методом материального баланса, уравнение материального баланса.

- •60. Обобщенное уравнение материального баланса.

- •Вопросник

- •30, 31 Определение основных показателей разработки месторождений с аномально высоким пластовым давлением ( пористые и трещиноватые пласты).

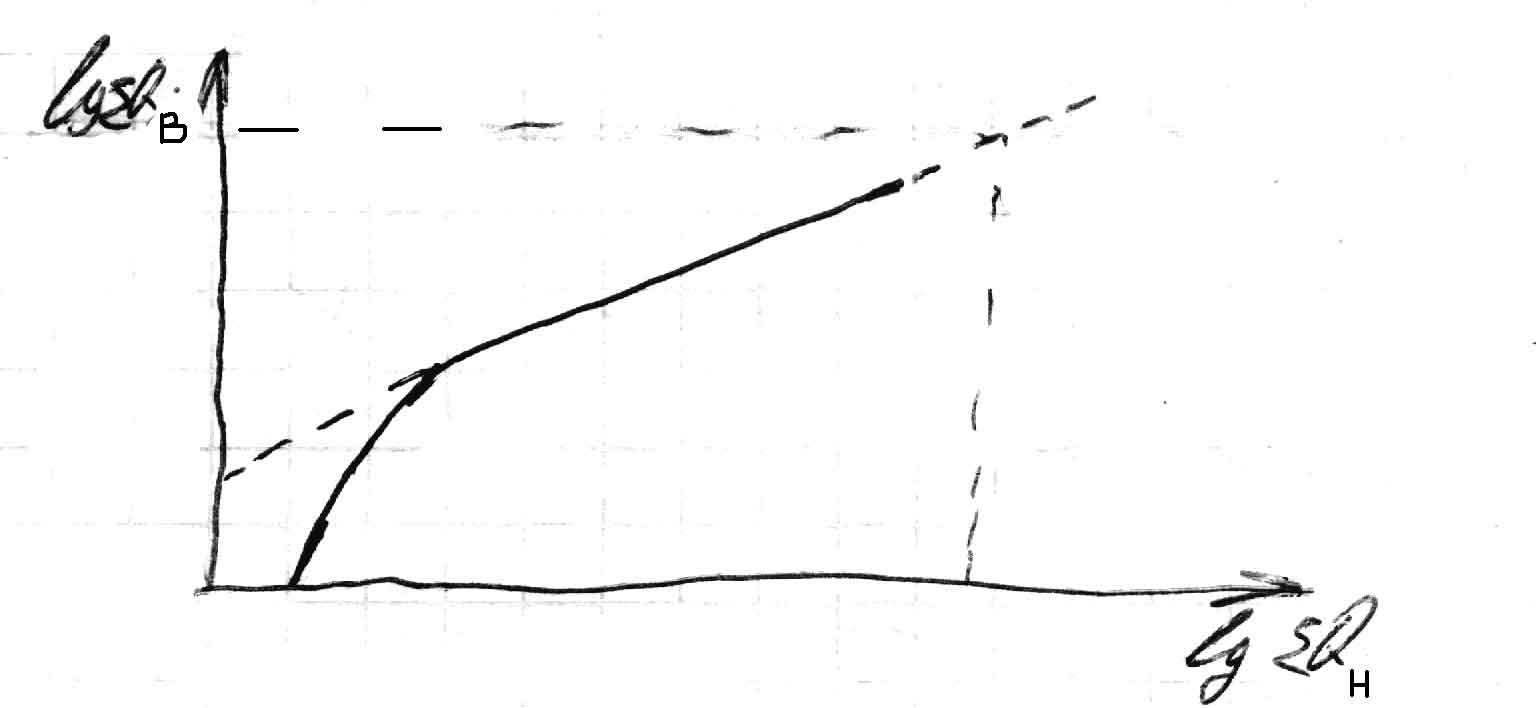

56. Понятие о кривых вытеснения. Классификация кривых вытеснения.

Хар. вытеснения – зависимость м/у накопленной добычей нефти и нкопленной доб. жидкости, выраженная в доляхобъема порового простр.

Сейчас хар. вытесн. – зависимости описывающие связь м/у разными показателями разраб.

Преимуществом использования характеристики вытеснения для определения активных извлекаемых запасов нефти по разрабатываемым объектам в поздней стадии эксплуатации является следующее:

а) для определения величины извлекаемых запасов нефти не требуется предварительного знания величин балансовых запасов нефти и проектного коэффициента извлечения нефти - активные запасы оценивается непосредственно по характеристике вытеснения;

б) при определении активных извлекаемых запасов интегрально учитываются фактические изменения реализуемой на объекте системы разраб.

Классификация:

Существуют интегральные хар-ки – связывающие м/у собой накопленные показатели разработки.

Дифференциальные показатели – связывающие м/у собой годовые показатели разраб.

Поскольку накопленные показатели менее подвержены резким колебаниям, интегральные хар-ки считаются более точными.

Все интегральные хар-ки делятся:

1. Кривые обводненности: двухпараметрические; трехпарметрич., временные (обязательно входит вр.)

2. Кривые падения добычи.

Особенностью этих кривых явл., то что начиная какого-то мом. времени разраб, эти зависимости представляют собой прям. линию.

Прямые участки могут быть получены если сис-ма разраб. не претерпевает кардинальных изменений.

Эти кривые можно использовать только после достижения > 50-60 %

С помощью кривых вытесн. можно:

1. Прогнозировать показатели разраб., но при этом на срок прогнозир-я сис-ма не должна сильно изменяться, т.е. nскв.=const, не применяя МУН)

2. Определить начальные и извл-е запасы.

3. Оценить эффективность различных ГТМ в том числе и МУН.

57. Порядок прогнозирования показателей разработки с помощью кривых вытеснения.

Порядок прогнозирования:

Прогноз предельных значений накопленной добычи (ВНФ=>∞), определяем Vн извmax

Зная балансовые запасы определим ηmax

Прогноз текущих значений ΣQн, ΣQв, ΣQж , ΣВНФ, задаваясь η=98%, получим прогнозное значение реально возможных извлекаемых запасов нефти

Нахождение реально возможных достижимого КИН

58. Оценка эффективности геолого-технических мероприятий с помощью кривых вытеснения.

Хар. вытеснения – зависимость м/у накопленной добычей нефти и накопленной доб. жидкости, выраженная в долях объема порового простр.

Методика оценки технологической эффективности выглядит следующим образом(порядок)

1.Во-первых, необходимо построить графики динамики во времени среднесуточной и накопленной добычи нефти, обводненности скважины с целью визуального анализа эффективности.

2.Во-вторых, определить накопленную добычу нефти, воды, жидкости (т; м3); время с начала эксплуатации (дни) по скважине (базовый интервал 6-24 месяцев в зависимости от стабильного режима работы скважины). При обводненности добываемой продукции выше 50 % применяются кривые обводнения (метод Камбарова, Назарова и др.) при базовом интервале от даты анализа до даты обработки (минимальное количество точек равно 5). При обводненности добываемой продукции ниже 50 % строятся кривые падения добычи (метод А.В. Копытова и др.)

3.В-третьих, проводится экстраполяция полученных зависимостей, находятся прогнозные величины и сравниваются с фактическими. Прирост добычи нефти рассчитывается на определенную дату как разность прогнозной базовой добычи (без ГТМ) и фактической добычи (с ГТМ).

Все методы прогнозирования подразделяются на 3 группы:

Первая группа - метод кривой средней производительности, заключающийся в построении кривых падения добычи (зависимость добычи нефти от времени эксплуатации) по отдельным скважинам. Данный метод явился основой зависимостей Пермякова, Исайчева, Усенко, Щитова, Копытова, и др. Метод построения кривых падения добычи применяется при малой (до 30-40%) обводненности продукции скважин.

Вторая группа - методы, в которых использована зависимость одних технологических показателей разработки от других, которые принято называть характеристиками вытеснения.

По определению Максимова под характеристикой вытеснения нефти водой понимается кривая, отображающая обводнение продукции залежи нефти в процессе ее эксплуатации.

Использование характеристик возможно на поздней стадии разработки участка на режиме обычного заводнения.

Надежность прогноза нефтеотдачи по характеристикам вытеснения зависит от достоверности представления геологического строения объекта разработки, величины запасов, степени и характера выработки их, стабильности системы разработки, порядка и темпа ввода в разработку участков месторождения, перемещения запасов нефти из одних частей залежи в другие, а также от характера и объемов проводившихся мероприятий в предшествующий период.

Экстраполяция построенной по фактическим данным эксплуатации характеристики вытеснении позволяет производить прогнозирование процесса обводнения и нефтеотдачи на непродолжительный, до пяти лет, период.

Основным признаком, определяющим возможность использования конкретной интегральной характеристики вытеснения на прогнозный период, является прямолинейный характер на конечном участке. Этим объясняется многообразие видов интегральных характеристик вытеснения, предложенных различными исследователями, каждая из которых, в зависимости от конкретных условий и особенностей процесса выработки запасов нефти, может оказаться наиболее приемлемой.

Третья группа - методы, основанные на выявлении закономерностей нефтеотдачи от свойств коллекторов, жидкостей и некоторых технологических показателей разработки, полученных в результате анализа фактических данных множества месторождений.

Эти модели основываются на различной геолого-промысловой информации. Наиболее точные результаты оценки коэффициентов нефтеотдачи по ним можно получить в случае, когда параметры месторождений близки к их средним величинам, используемым при построении моделей.

Преимущество использования моделей третьей группы заключается в простоте расчетов базовой нефтеотдачи, главным недостатком является лимитированные геолого-физические и технологические условия месторождения.

К этой подгруппе отн. модели Кожакина, Ивановой, Абызбаева, Токарева , Мухаметшина, Баклея, и др.