- •9 См. Сноску 2.

- •1.2. О развитии учения об инстинктах

- •1.3. От топографической к структурной модели

- •1.4. Об инстанции Ид

- •1.5. Структура Эго

- •1.6. О структуре Суперэго

- •1.7. Новые модели психического конфликта

- •2.2. Отношение между нарциссизмом и развитием влечений

- •2.3. Введение понятий саморепрезентации и объектной репрезентации

- •2.4. Подведение итогов

- •3. О теории объектных отношений

- •3.1. Основания объектной психологии по Фрейду

- •3.2. Ранние объектные отношения по Мелани Кляйн

- •3.3. Подходы Фейрнберна, Балинта и Винникотта

- •3.6. Концепция отделения и индивидуализации Малера

- •3.7. Подход Кернберга

- •3.8. Результаты новейших исследований грудных детей и младенцев

- •3.9. Концепция психологии развития Лихтенберга

- •3.10. Концептуализация самости д. Н. Штерна

- •3.11. Теория привязанности и ее значение для психотерапии

- •3.12. Выводы

- •4.2. Аффекты в концепциях Якобсон, Сандлера, Бреннера и Кернберга

- •4.4. Значение аффектов в диагностике и терапии

- •4.5. Выводы

- •5. Заключительное слово о психическом конфликте

- •6. Психопатологии, обусловленные конфликтами

- •6.1. Патогенность эдипова конфликта

- •6.2. Регрессия, фиксация и патологическое образование конфликтов

- •6.3. О психодинамике депрессивных неврозов

- •6.4. Клинический пример

- •6.5. О психодинамике фобических неврозов

- •6.6. Клинический пример

- •6.7. Психодинамика неврозов навязчивых состояний

- •6.8. Клинический пример

- •6.9. О психодинамике истерических неврозов

- •6.10. Клинический пример

- •6.11. Выводы

- •7.5. Клинический пример психосоматического заболевания

- •7.6. Клинический пример патологии отношений у больных с зависимостью

- •7.7. Выводы

- •1. История катарины - введение в диагностическую беседу

- •2. О развитии вариантов диагностического подхода

- •2.1. Первичное психоаналитическое интервью

- •2.3. Структурированное интервью

- •2.4. Операционализированная психодинамическая диагностика

- •3. Показательный обзор формирования

- •3.1. Семантическое толкование речевого поведения

- •3.2. О диагностике объектных отношений

- •3.3. Техники диагностического заключения

- •1. Вывод ex silentio или ex omissione. Явные пропуски и пробелы в рассказе пациента также имеют информационную ценность. Фрейд в 1938 году писал об этом:

- •3.5. Выводы

- •1. Предварительные замечания

- •2.2. Способы и средства лечения

- •2.3. О регрессии

- •2.4. О переносе и контрпереносе

- •2.5. Сопротивление

- •2.6. Обстановка, в которой происходит лечение

- •2.7. Объединение для лечения и рабочий альянс

- •2.8. Основное правило

- •2.9. О технике толкования

- •2.10. Клинический пример

- •1 Пенетрация - насильственное проникновение одной материи в другую.

- •3.2. Модифицированный треугольник о

- •3.3. Терапевтический подход

- •3.4. Клинические примеры

- •4.2. Терапевтические цели

- •4.5. Проявления переноса и контрпереноса

- •4.6. Терапевтический процесс и техники вмешательства

- •4.7. Терапевтический принцип «ответа»

- •4.8. Техника принятия на себя функций вспомогательного Эго

- •4.9. Терапевтический подход к аффектам

- •4.10. Выводы

- •5.2. О понятии множественности

- •5.3. К вопросу о понятиях «общественное» и «частное»

- •5.5. Определяющие условия

- •5.6. Подготовка к групповой терапии

- •5.7. К вопросу о терапевтических целях

- •5.8. Средства и способы групповой аналитической психотерапии

- •5.9. Структура и процесс функционирования терапевтической группы

- •5.10. Работа группы и герменевтическая интерпретация терапевта

- •5.11. Отношения переноса, рабочие отношения, техники вмешательства

- •6.2. Установки восприятия терапевта

- •6.3. Бессознательные фантазии в групповой терапии

- •6.4. Структура и процесс в аналитической группе

- •6.5. Перенос и контрперенос в группе

- •6.6. Терапевтические влияния в аналитической групповой терапии

- •6.7. Клинический пример

- •7.2. Специфика диагностического и терапевтического обращения с группой

- •7.3. Образование психосоциальных компромиссов

- •7.4. Установки восприятия и техники воздействия

- •7.5. Клинический пример

- •8.3. Цели психотерапии

- •8. 4. Специфика образа действий психотерапевта при использовании психоаналитической интерактивной групповой психотерапии

- •4 Замещающее образование - замещение вытесненного и, следовательно, бессознательного представления иным симптомом - ошибочным действием, оговоркой и т. П. (Прим. Перев.)

- •8.5. Терапевтическое обращение со структурой и процессом

- •8.6. Клинические примеры

- •6 «Ты видишь, это ты переживаешь унижение, и это имеет для твоего опыта огромную ценность» (англ.).

- •9. Заключение

- •9.1. Этика в психотерапии

- •1. Теория

- •1.1. История развития

- •1.2. Актуальное теоретическое развитие

- •1.3.2. Бессознательное

- •4.2. Контроль последствий

- •4.3. Моделирующее научение

- •4.4. Когнитивные методы

- •5. Связи между поведенческой терапией и психоанализом

- •6. Обучение и постдипломное обучение

- •7.3. Поведенческий анализ

- •7.6. Течение терапии

- •1. Теория

- •1.1. Историческое развитие

- •1.2. Представление теории

- •1.2.1. Теория личности

- •1.2.2. Теория нарушений и диагностика

- •1.2.3. Теория терапии

- •1.2.4. Дальнейшее теоретическое развитие

- •1.3.2. Бессознательное

- •1.3.3. Сопротивление и механизмы защиты

- •2. Методика терапии

- •2.1. Предложение отношений

- •2.1.1. Эмпатия (вчувствованное понимание)

- •2.1.2. Безусловное оценивание (неограниченное принятие)

- •2.1.3. Самоконгруэнтность (подлинность)

- •2.2.2. Показания

- •2.2.3. Интеграция

- •3. Обучение

- •4.2. Биография

- •4.6. Течение терапии

- •4.7. Измерение изменений и оценка течения терапии

- •1.2.3. Психодинамические аспекты гипноза и аутотренинга

- •2.2. Техника лечения при помощи аутотренинга

- •2.3. Техника лечения при помощи градуированного активного гипноза

- •2.4. Цели лечения

- •2.5. Различные показания и результаты терапевтического исследования

- •3. Обучение, подготовка и повышение квалификации

- •1. Семья

- •2. Определение семейной терапии

- •3. Историческое развитие и школы семейной терапии

- •4.2. Определение проблемы и ее понимание: первые беседы

- •4.3. Терапия

- •5. Показания и противопоказания

- •1.2. Актуальное положение

- •2. Методы лечения

- •2.1. Концепты и терапевтические методики, используемые терапевтами, ориентированными на системную теорию

- •2.2. Концепты и терапевтические методики,

- •2.3. Обстановка и условия проведения супружеской терапии

- •3. Показания и противопоказания к супружеской терапии

- •4. Успешность лечения в рамках

- •5. Повышение квалификации в области супружеской терапии

- •1.2. Современное состояние проблемы

- •1.3. Концепция психоанализа в рамках психодрамы

- •2.2. Отношение к психоаналитическим техникам

- •2.3. Дифференциальные показания к применению

- •3. Проверка эффективности

- •4. Подготовка специалистов,

- •1.2. Актуальное состояние теоретической базы

- •1.3. Общность с психоаналитической терапией и отличия от нее

- •2.2. Символика сна наяву: стандартные мотивы

- •2.3. Терапевтические техники

- •3. Показания и противопоказания

- •4. Подготовка

- •1. Обзор

- •2. Из истории вопроса

- •3. О теоретическом концепте терапии

- •4. Проведение лечения

- •5. Показания к этому виду терапии

- •6. Успешность применения метода

- •7. Образование и повышение квалификации в этой области

- •1. Определение и историческое введение

- •2. К вопросу о практике, исследованиях и самом музыкотерапевтическом учении

- •3. Музыкотерапия

- •4. Применение психотерапии, основанной на музыке.

- •5. Качественный базис в музыкотерапевтическом исследовании отдельных клинических случаев

- •6. Некоторые результаты из сферы психосоматики

- •7. Заключительные размышления о показаниях к музыкотерапии и научный взгляд на музыкотерапию

- •1. Цель

- •2. Рамки

- •3. Результат

- •4. Тело в аналитической психотерапии

- •5. Диалог на языке тела в традиционной обстановке

- •7. Метод

- •1. Основные положения

- •1.1. Историческое развитие

- •1.2. Особенности лечения в группах и отличия от индивидуальной терапии

- •1.3. Специфические различия между индивидуальной и групповой терапией

- •1.5. Социодинамическое распределение функций в группах

- •1.6. Роль терапевта в групповой психотерапии

- •1.7. Регулирование регрессии в группе

- •1.8. Механизмы действия групповой психотерапии

- •1.9. Критерии показаний к групповой психотерапии

- •2.2. Направленная динамическая групповая психотерапия

- •2.2,3. Фаза активизации и реализации

- •2.2.4. Фаза работы

- •2.2.5. Заключительная фаза

- •2.3. Методы поведенческой групповой психотерапии

- •2.4. Групповые методы, ориентированные на разговорную психотерапию

- •2.5. Ролевые игры

- •2.6. Телесно-ориентированные методы групповой психотерапии

- •2.7. Социально-коммуникативные групповые методы

- •2.8. Группы для людей со специфическими и проблемами или нарушениями

- •2.9. Группы самопомощи

- •3. Групповая психотерапия в клинике

- •4. Эффективность групповой психотерапии

- •1. Психотерапия как дисциплина, проходящая через всю

- •2.2. Распространение психогенных нарушений среди населения

- •2.3. Потребность в психотерапии

- •2.3.1. Потребность - спрос - использование психотерапии в стационарных условиях

- •3.1.1. Образ действий врача

- •3.1.2. Достижение взаимопонимания относительно предварительного диагноза,

- •3.2. Формирование и использование так называемых «неспецифических» эффектов в отношениях, которые устанавливаются между врачом и пациентом

- •3.2.1. «Врач-лекарство»

- •3.2.2. Эффект плацебо

- •3.2.3. «Терапевтический кредит», выдаваемый врачу

- •3.3.2. Поддерживающие психотерапевтические стратегии

- •3.5. Психотерапевтическая кризисная интервенция в повседневной практике врача. Этапы интервенции при наличии психосоциального кризиса

- •3.6.2. Особенности адаптирующей терапии у хронических больных

- •3. 6. 3. Работа с пациентами с неблагоприятным прогнозом

- •4.2.1. К психотерапевтической функции стационарного врачебного обхода

- •4.2.2. Институциональный и концептуальный фундамент обхода,

- •4.2.3. Психотерапия в рамках стационарного врачебного обхода

- •4.3.2. Терапевтические подходы при работе со службой взаимодействия

- •4.4. Проблемы междисциплинарной кооперации при интеграции психологических подходов в диагностику и терапию

- •5.2. Понятие полного психосоматического ухода за больным и его содержание

- •5.4. Примеры: превращение «телесных недомоганий»

- •1. Введение

- •2. Психотерапевтическое поведение

- •3. Терапевты и дилетанты

- •4. Общая модель психотерапевтического влияния

- •5. О соответствии личности терапевта,

- •6. Модели влияния как системы упорядочивания

- •7. Заключение

4. Проведение лечения

Каждая форма психотерапии проистекает в рамках профессионально организованной ситуации определенных отношений (Rudolf, 1993). Поэтому, чтобы осуществить каждый раз специфический, с методической точки зрения, процесс, требуется введение особых в каждом случае условностей в отношениях и конкретной терапевтической тактики. В этом смысле, согласно Шроде (Schrode, 1995, с. 17), основными факторами, определяющими процесс терапии творческим самовыражением, служат «перерабатываемая материя и место, в котором он [процесс] может без помех состояться». При этом предназначенное для терапии помещение должно соответствовать определенным критериям. Оно должно делать возможным и даже стимулировать формирование спонтанных

– 532 –

образов, причем необходимо принимать во внимание страхи и возражения пациентов, связанные с выбором помещения и его отделки. Поле напряжения при терапии творческим самовыражением характеризуется достаточной стимуляцией, с одной стороны, но и одновременной защитой от чрезмерных требований, с другой.

Исключительно важным для терапии творческим самовыражением является «игровой подход» (Franzke, 1977) - все-таки едва ли можно говорить о необходимости проявления пациентом креативности как обязательного упражнения «в терапевтических целях». Скорее пациента нужно «соблазнить» (Janssen, 1987)

В этом вопросе Шроде (Schrode, 1995, с. 20) делает акцент на принципиальном значении выбранного материала, «который должен особым образом стимулировать протекание желательных процессов и носить побуждающий характер. В техническом плане он должен быть легко изменяемым с помощью рук без обширной подготовки, инструментов и особых упражнений или пригодным к наглядному конструированию. При выборе должны учитываться моторные, тактильные и оптические аспекты привлекательности материала. Многообразие служит стимулом, а ограничение в количестве обеспечивает необходимую защиту».

В этих внешних рамках специалист в области терапии творческим самовыражением обладает «преимущественно чертами ободряющего, покровительственного визави» и вместе с тем играет роль нарциссически сопровождающего объекта; тем самым он формирует необходимое защитное пространство, одновременно обеспечивая атмосферу творческой регрессии.

Шроде видит различие между реальными творческими действиями и фантазиями, в которых удовлетворяются творческие потребности, так как в картине или в пластической форме мы наблюдаем никогда не существовавшую прежде составляющую действительности, которую можно посмотреть и потрогать, и которая является неким синтезом бессознательного и сознательного.

При этом в ходе терапии творческим самовыражением аспект реального действия играет значительную роль. Во-первых, потому, что пациенты, которые не могут достичь стабильной самоидентификации, настроены на конкретное восприятие и поступки и получаемый от них резонанс, во-вторых, вытесняемые и к тому же опасно переживаемые импульсы преобразовываются в оптическую картину. Поскольку такие материалы, как вода, краска, песок, клейстер, глина и т. п., являются субстанциями, находящимися в предобъектной стадии, то они не могут быть полностью уничтожены или разрушены, в отличие от уже имеющих структуру объектов. Так, скажем, пациенты, которые боятся собственной агрессии, так как опасаются потерять над собой контроль, ощущают свою энергию при переработке материала, причем параллельно перед ними ставится задача разобраться с границами, которые устанавливает материал.

– 533 –

При работе с творческим самовыражением первостепенной задачей терапевта является понимание и принятие пациента и его творчества.

«Не терапевт, а пациент направляет процесс посредством своих картин. Таким образом, наблюдая за созданием картины, словами и жестами пациента, терапевт получает возможность идентифицировать определенные образные структуры психического и Эго-структуру» (Schmeer, 1992, с. 110).

При этом в любом случае важную роль играют формальные критерии: учет и использование находящегося в распоряжении пространства, например сужение или, напротив, игнорирование границ, вид и способ организации художественного объекта на листе, вид и соотношение отдельных элементов картины, применение индивидуальных красок и символов.

В отличие от речи, изобразительный продукт содержит определенную символику, с помощью которой может передать различное и противоположное одновременно и параллельно. Таким образом, содержание переживаний и чувств, их взаимосвязь и соотношение могут быть объединены в систему, которая прежде не осознавалась пациентом, но в чьей власти пациент прежде находился. При этом

«в ходе длительного контакта со своим творчеством пациент испытывает себя, знакомится с собой и, с помощью терапевта, учится иначе решать свои проблемы» (Kraft, с. 77).

Сложное взаимодействие психических сил и их противодействий, регрессивную и прогрессивную динамику, раздробленное и направленное движение - все это можно увидеть, почувствовать и проследить в картине. Картина предлагает ресурсы и решения помощнику, третьему, который осознает свою прежнюю невнимательность. Процесс окончательной интеграции завершается уже в языковой плоскости. Все-таки нельзя не отметить, что язык вынуждает пациента установить связь между логическим и пралогическим мышлением. В принципе, и без этой ступени творческий процесс сохраняет свою благотворную функцию, даже если не иметь в виду терапевтическую пользу. Пациент начинает с подробного рассказа о процессе создания картины или с ее описания, чтобы рассмотреть в динамике происходящее вне ее, воспринять вербальные компоненты, сопутствовавшие ее созданию, и заново, более осознанно установить связь с представленными в картине структурами. Лишь таким образом творческий процесс можно превратить в терапевтическое познание.

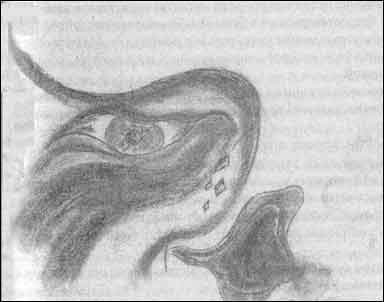

Пример 1 (см. рисунки 1 и 2):

Возможности терапии творческим самовыражением могут быть проиллюстрированы кратким примером из практики. К нам на стационарное лечение с жалобами на злоупотребление алкоголем и наркотиками, а также на проявления аутоагрессии по отношению к самой себе поступила 19-летняя школьница.

– 534 –

|

Рис. 1 |

|

Рис.2 |

– 535 –

Во всех тех случаях, когда рядом с ней не оказывалось важных для нее людей, девушка переживала тревожно-депрессивное эмоциональное состояние, которое не могла описать более определенно, чем «у меня все плохо». В подобных ситуациях она либо искала утешение в алкоголе и наркотиках, либо пыталась найти поддержку у более опытных женщин, вызывавших у нее ассоциации с образом матери, которых она моментально идеализировала. Таким образом она переживала некую потребность в зависимости, которая при малейших разочарованиях оборачивалась чувством ненависти. Это чувство самой пациенткой воспринималось как ненависть к себе, и в свою очередь вело к изоляции. Прерывать этот порочный круг ей удавалось только посредством нанесения себе порезов, в этом случае ненависть выливалась в действия по отношению к телесному Я, перемежавшимися кратковременными передышками с нарциссическим чувством собственного превосходства над другими.

Первый рисунок выполнен пациенткой на заданную тему, которая возникла в ходе разговора между ней и терапевтом. Пациентка получила следующее задание: «Нарисуйте что-нибудь, что приходит вам в голову при слове «окно». С помощью темы «окно» у пациентки должны были проявиться конфликты между тем, что внутри/снаружи, между отступлением и изоляцией/принятием отношений, а также ретроспективой/перспективой.

В картине пациентка ясно показала, как опасно переживает она эту конфликтную границу. Как птица, которая летит на невидимое для нее оконное стекло, она больно ранится на этой границе. В ходе беседы стало понятно, что окно видится ей только «имитацией свободы», стеной на пути к другим людям, которую ей никогда не преодолеть; в то же время, окно не предлагает и возможности к отступлению, во время которого она могла бы предугадать возможности, которые могут предоставиться ей в будущем. Разочарование сопровождается сильной болью, которую можно унять только с помощью нанесения себе порезов. Лишь ощущая боль, которой сопровождались кровопотери, девушка чувствовала себя живой.

Второй рисунок, созданный примерно через три недели после начала стационарного лечения, является примером «свободного творчества» (когда тема не указывается).

Изо рта неконтролируемо, отвратительно-мучительно выходят булькающие пузыри, источающие яд (в действительности, пациентка контролирует свою речь и избегает аффективных проявлений!). Глаз, расположенный значительно выше рта и превосходящий его по размерам, пытается его контролировать и дает выкатиться лишь нескольким (трех- и четырехугольным) замерзшим слезинкам. Глаз рассматривает рот злым и холодным взглядом! (Комментарии пациентки.)

Очевидно, что с помощью глаза высказывается строгое осуждение неконтролируемых (речевых) импульсов.

– 536 –

Терапевт в разговоре может осторожно рассмотреть превратившиеся в лед слезинки как отказ от утешения; очень деликатно намекнуть пациентке, что «яд и желчь, источаемые ртом» символизируют злобу разочарования.

На обоих рисунках, в особенности на втором, для которого тема не указывалась, в полной мере раскрываются возможности терапии творческим самовыражением. Становится возможным удивительно быстрый доступ к неосознанным фантазиям и защитным импульсам, причем искусство терапевта заключается в том, чтобы воспринимать резонирующие с собственными импульсы и фантазии и одновременно оставаться очень сдержанным при их озвучивании. Те ассоциации и чувства, которые картина или рисунок вызывают у терапевта, то, что он видит, познает и воспринимает, преимущественно выражено на плоскости картины. При этом картина получает не зависящую ни от одного, ни от другого значимость и предоставляет пациентке свободу выбора, устанавливать ли, и если устанавливать, то в какой степени, какую-либо связь между высказываниями терапевта, относительно картины и самой собой, и интегрировать ли их в собственные ощущения и представления.

Пример 2

Второй пример должен прояснить значение самого процесса творческого самовыражения и возможности, которые предоставляет анализ содержания картины.

30-летний больной, страдающий комплексным расстройством личности, поступил на стационарное лечение по причине ярко выраженного депрессивного снижения настроения с обширными нарушениями социального характера в рамках отягощенного посттравматического расстройства.

В самом начале терапевтического лечения терапевт предложила ему изобразить «дерево». Сначала он нарисовал луг и небо, причем оставил свободное место для дерева. Само дерево он нарисовал на свободном месте, двигаясь от внешнего края листа к внутреннему, сначала крону, а затем ствол, делая сотни небольших штрихов, идущих сверху вниз. Во всем дереве не было ни одной единственной линии, которая проходила бы снизу вверх, в направлении естественного роста дерева.

В тот момент когда терапевт посчитала дерево завершенным, отметив про себя, однако, что цвета на рисунке недостаточно выразительны, пациент неожиданно начал еще раз подрисовывать линии, делать их более четкими.

Это наблюдение терапевт упомянула при обсуждении картины, на что пациент пояснил:

«У меня всегда так, я могу сотни раз вести линию туда-сюда, не в состоянии оставить ее в покое, и, наконец, от рисунка не остается и следа, так как все перечеркнуто».

– 537 –

В этот момент терапевт поняла и ощутила, как много энергии должен отдать пациент, чтобы создать такую картину, чтобы произвести воздействие, излучение вовне, однако, сам пациент не осознал своей причастности к этому открытию и был выжат как лимон. При общении с ним у терапевта постоянно возникало ощущение чего-то непостижимого, неясного, что очень скоро заменило первоначальную симпатию к нему на дружескую дистанцию и потерю интереса. При обсуждении этого переживания пациент неожиданно для себя приобрел возможность эмоционально осмыслить и переоценить многие ситуации, в которых раньше он ощущал себя беспомощным.