- •9 См. Сноску 2.

- •1.2. О развитии учения об инстинктах

- •1.3. От топографической к структурной модели

- •1.4. Об инстанции Ид

- •1.5. Структура Эго

- •1.6. О структуре Суперэго

- •1.7. Новые модели психического конфликта

- •2.2. Отношение между нарциссизмом и развитием влечений

- •2.3. Введение понятий саморепрезентации и объектной репрезентации

- •2.4. Подведение итогов

- •3. О теории объектных отношений

- •3.1. Основания объектной психологии по Фрейду

- •3.2. Ранние объектные отношения по Мелани Кляйн

- •3.3. Подходы Фейрнберна, Балинта и Винникотта

- •3.6. Концепция отделения и индивидуализации Малера

- •3.7. Подход Кернберга

- •3.8. Результаты новейших исследований грудных детей и младенцев

- •3.9. Концепция психологии развития Лихтенберга

- •3.10. Концептуализация самости д. Н. Штерна

- •3.11. Теория привязанности и ее значение для психотерапии

- •3.12. Выводы

- •4.2. Аффекты в концепциях Якобсон, Сандлера, Бреннера и Кернберга

- •4.4. Значение аффектов в диагностике и терапии

- •4.5. Выводы

- •5. Заключительное слово о психическом конфликте

- •6. Психопатологии, обусловленные конфликтами

- •6.1. Патогенность эдипова конфликта

- •6.2. Регрессия, фиксация и патологическое образование конфликтов

- •6.3. О психодинамике депрессивных неврозов

- •6.4. Клинический пример

- •6.5. О психодинамике фобических неврозов

- •6.6. Клинический пример

- •6.7. Психодинамика неврозов навязчивых состояний

- •6.8. Клинический пример

- •6.9. О психодинамике истерических неврозов

- •6.10. Клинический пример

- •6.11. Выводы

- •7.5. Клинический пример психосоматического заболевания

- •7.6. Клинический пример патологии отношений у больных с зависимостью

- •7.7. Выводы

- •1. История катарины - введение в диагностическую беседу

- •2. О развитии вариантов диагностического подхода

- •2.1. Первичное психоаналитическое интервью

- •2.3. Структурированное интервью

- •2.4. Операционализированная психодинамическая диагностика

- •3. Показательный обзор формирования

- •3.1. Семантическое толкование речевого поведения

- •3.2. О диагностике объектных отношений

- •3.3. Техники диагностического заключения

- •1. Вывод ex silentio или ex omissione. Явные пропуски и пробелы в рассказе пациента также имеют информационную ценность. Фрейд в 1938 году писал об этом:

- •3.5. Выводы

- •1. Предварительные замечания

- •2.2. Способы и средства лечения

- •2.3. О регрессии

- •2.4. О переносе и контрпереносе

- •2.5. Сопротивление

- •2.6. Обстановка, в которой происходит лечение

- •2.7. Объединение для лечения и рабочий альянс

- •2.8. Основное правило

- •2.9. О технике толкования

- •2.10. Клинический пример

- •1 Пенетрация - насильственное проникновение одной материи в другую.

- •3.2. Модифицированный треугольник о

- •3.3. Терапевтический подход

- •3.4. Клинические примеры

- •4.2. Терапевтические цели

- •4.5. Проявления переноса и контрпереноса

- •4.6. Терапевтический процесс и техники вмешательства

- •4.7. Терапевтический принцип «ответа»

- •4.8. Техника принятия на себя функций вспомогательного Эго

- •4.9. Терапевтический подход к аффектам

- •4.10. Выводы

- •5.2. О понятии множественности

- •5.3. К вопросу о понятиях «общественное» и «частное»

- •5.5. Определяющие условия

- •5.6. Подготовка к групповой терапии

- •5.7. К вопросу о терапевтических целях

- •5.8. Средства и способы групповой аналитической психотерапии

- •5.9. Структура и процесс функционирования терапевтической группы

- •5.10. Работа группы и герменевтическая интерпретация терапевта

- •5.11. Отношения переноса, рабочие отношения, техники вмешательства

- •6.2. Установки восприятия терапевта

- •6.3. Бессознательные фантазии в групповой терапии

- •6.4. Структура и процесс в аналитической группе

- •6.5. Перенос и контрперенос в группе

- •6.6. Терапевтические влияния в аналитической групповой терапии

- •6.7. Клинический пример

- •7.2. Специфика диагностического и терапевтического обращения с группой

- •7.3. Образование психосоциальных компромиссов

- •7.4. Установки восприятия и техники воздействия

- •7.5. Клинический пример

- •8.3. Цели психотерапии

- •8. 4. Специфика образа действий психотерапевта при использовании психоаналитической интерактивной групповой психотерапии

- •4 Замещающее образование - замещение вытесненного и, следовательно, бессознательного представления иным симптомом - ошибочным действием, оговоркой и т. П. (Прим. Перев.)

- •8.5. Терапевтическое обращение со структурой и процессом

- •8.6. Клинические примеры

- •6 «Ты видишь, это ты переживаешь унижение, и это имеет для твоего опыта огромную ценность» (англ.).

- •9. Заключение

- •9.1. Этика в психотерапии

- •1. Теория

- •1.1. История развития

- •1.2. Актуальное теоретическое развитие

- •1.3.2. Бессознательное

- •4.2. Контроль последствий

- •4.3. Моделирующее научение

- •4.4. Когнитивные методы

- •5. Связи между поведенческой терапией и психоанализом

- •6. Обучение и постдипломное обучение

- •7.3. Поведенческий анализ

- •7.6. Течение терапии

- •1. Теория

- •1.1. Историческое развитие

- •1.2. Представление теории

- •1.2.1. Теория личности

- •1.2.2. Теория нарушений и диагностика

- •1.2.3. Теория терапии

- •1.2.4. Дальнейшее теоретическое развитие

- •1.3.2. Бессознательное

- •1.3.3. Сопротивление и механизмы защиты

- •2. Методика терапии

- •2.1. Предложение отношений

- •2.1.1. Эмпатия (вчувствованное понимание)

- •2.1.2. Безусловное оценивание (неограниченное принятие)

- •2.1.3. Самоконгруэнтность (подлинность)

- •2.2.2. Показания

- •2.2.3. Интеграция

- •3. Обучение

- •4.2. Биография

- •4.6. Течение терапии

- •4.7. Измерение изменений и оценка течения терапии

- •1.2.3. Психодинамические аспекты гипноза и аутотренинга

- •2.2. Техника лечения при помощи аутотренинга

- •2.3. Техника лечения при помощи градуированного активного гипноза

- •2.4. Цели лечения

- •2.5. Различные показания и результаты терапевтического исследования

- •3. Обучение, подготовка и повышение квалификации

- •1. Семья

- •2. Определение семейной терапии

- •3. Историческое развитие и школы семейной терапии

- •4.2. Определение проблемы и ее понимание: первые беседы

- •4.3. Терапия

- •5. Показания и противопоказания

- •1.2. Актуальное положение

- •2. Методы лечения

- •2.1. Концепты и терапевтические методики, используемые терапевтами, ориентированными на системную теорию

- •2.2. Концепты и терапевтические методики,

- •2.3. Обстановка и условия проведения супружеской терапии

- •3. Показания и противопоказания к супружеской терапии

- •4. Успешность лечения в рамках

- •5. Повышение квалификации в области супружеской терапии

- •1.2. Современное состояние проблемы

- •1.3. Концепция психоанализа в рамках психодрамы

- •2.2. Отношение к психоаналитическим техникам

- •2.3. Дифференциальные показания к применению

- •3. Проверка эффективности

- •4. Подготовка специалистов,

- •1.2. Актуальное состояние теоретической базы

- •1.3. Общность с психоаналитической терапией и отличия от нее

- •2.2. Символика сна наяву: стандартные мотивы

- •2.3. Терапевтические техники

- •3. Показания и противопоказания

- •4. Подготовка

- •1. Обзор

- •2. Из истории вопроса

- •3. О теоретическом концепте терапии

- •4. Проведение лечения

- •5. Показания к этому виду терапии

- •6. Успешность применения метода

- •7. Образование и повышение квалификации в этой области

- •1. Определение и историческое введение

- •2. К вопросу о практике, исследованиях и самом музыкотерапевтическом учении

- •3. Музыкотерапия

- •4. Применение психотерапии, основанной на музыке.

- •5. Качественный базис в музыкотерапевтическом исследовании отдельных клинических случаев

- •6. Некоторые результаты из сферы психосоматики

- •7. Заключительные размышления о показаниях к музыкотерапии и научный взгляд на музыкотерапию

- •1. Цель

- •2. Рамки

- •3. Результат

- •4. Тело в аналитической психотерапии

- •5. Диалог на языке тела в традиционной обстановке

- •7. Метод

- •1. Основные положения

- •1.1. Историческое развитие

- •1.2. Особенности лечения в группах и отличия от индивидуальной терапии

- •1.3. Специфические различия между индивидуальной и групповой терапией

- •1.5. Социодинамическое распределение функций в группах

- •1.6. Роль терапевта в групповой психотерапии

- •1.7. Регулирование регрессии в группе

- •1.8. Механизмы действия групповой психотерапии

- •1.9. Критерии показаний к групповой психотерапии

- •2.2. Направленная динамическая групповая психотерапия

- •2.2,3. Фаза активизации и реализации

- •2.2.4. Фаза работы

- •2.2.5. Заключительная фаза

- •2.3. Методы поведенческой групповой психотерапии

- •2.4. Групповые методы, ориентированные на разговорную психотерапию

- •2.5. Ролевые игры

- •2.6. Телесно-ориентированные методы групповой психотерапии

- •2.7. Социально-коммуникативные групповые методы

- •2.8. Группы для людей со специфическими и проблемами или нарушениями

- •2.9. Группы самопомощи

- •3. Групповая психотерапия в клинике

- •4. Эффективность групповой психотерапии

- •1. Психотерапия как дисциплина, проходящая через всю

- •2.2. Распространение психогенных нарушений среди населения

- •2.3. Потребность в психотерапии

- •2.3.1. Потребность - спрос - использование психотерапии в стационарных условиях

- •3.1.1. Образ действий врача

- •3.1.2. Достижение взаимопонимания относительно предварительного диагноза,

- •3.2. Формирование и использование так называемых «неспецифических» эффектов в отношениях, которые устанавливаются между врачом и пациентом

- •3.2.1. «Врач-лекарство»

- •3.2.2. Эффект плацебо

- •3.2.3. «Терапевтический кредит», выдаваемый врачу

- •3.3.2. Поддерживающие психотерапевтические стратегии

- •3.5. Психотерапевтическая кризисная интервенция в повседневной практике врача. Этапы интервенции при наличии психосоциального кризиса

- •3.6.2. Особенности адаптирующей терапии у хронических больных

- •3. 6. 3. Работа с пациентами с неблагоприятным прогнозом

- •4.2.1. К психотерапевтической функции стационарного врачебного обхода

- •4.2.2. Институциональный и концептуальный фундамент обхода,

- •4.2.3. Психотерапия в рамках стационарного врачебного обхода

- •4.3.2. Терапевтические подходы при работе со службой взаимодействия

- •4.4. Проблемы междисциплинарной кооперации при интеграции психологических подходов в диагностику и терапию

- •5.2. Понятие полного психосоматического ухода за больным и его содержание

- •5.4. Примеры: превращение «телесных недомоганий»

- •1. Введение

- •2. Психотерапевтическое поведение

- •3. Терапевты и дилетанты

- •4. Общая модель психотерапевтического влияния

- •5. О соответствии личности терапевта,

- •6. Модели влияния как системы упорядочивания

- •7. Заключение

1.2. Актуальное положение

Любое исследование брака и семьи уже невозможно представить без апелляции к теории систем, между тем она применяется все-таки более дифференцированно и ограниченно. Так, Штирлин указывает по этому поводу на то, что «имеются основания для уменьшения нашего системного оптимизма, так как нередко изменение, в силу ряда причин, ограничено или невозможно, поскольку оно может оказаться иллюзорным, нежелательным - и потому слишком опасным и ошибочным, и, наконец, поскольку оно может стать изменением не к лучшему, но к худшему».

Однако среди психоаналитиков сохранилась надежда обрести вместе с системной теорией и подходящую парадигму, которая заменила бы часть традиционных, метафизиологических конструктов, таких как, например, понятие энергии, «заимствованных из образцовых представлений нейрофизиологии, гидродинамики и механики, лишенных, впрочем, хоть сколько-нибудь значимого смысла» (W. H. Koenig, 1983, с. 27).

Первостепенным была бы при этом замена слишком размытого понятия «психическая энергия» понятием информации. «В результате больше не возникало бы попыток исследовать потоки энергии в неком «психическом аппарате», вместо чего исследовались бы усвоение, переработка, сохранение информации или информационный обмен в процессе коммуникации» (W. H. Koenig).

– 477 –

Многими авторами высказывается озабоченность одномерностью основополагающей системной теории, «которая предлагает вынести за скобки действие неосознаваемых фантазий и общественных условий на семейную жизнь и сконцентрироваться исключительно на происходящем "здесь и теперь" (Lueders, 1983, с. 466)

Несмотря на подобные возражения, при комплексном рассмотрении, пожалуй, неоспоримо, что в естественных и социальных науках системная теория пришла на смену линейному каузальному мышлению классической физики (а также обширных областей классического психоанализа), которое, согласно Берталанфи, и без того годится лишь для исследования взаимосвязей, в том случае если имеется «неорганизованная сложность». Комплексная структура образа жизни и социальные системы характеризуются их «организованной сложностью», которые легче понять, используя системное мышление.

Системный базис в классическом психоанализе, какой мы видим, к примеру, во второй структурной модели, где понятие гомеостаза располагается между Эго, Ид, Суперэго и Окружающим миром, возможно, облегчил бы интеграцию системных подходов в психоанализ.

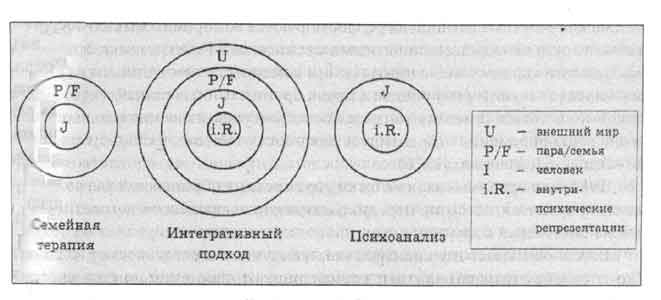

Правда, кроме прочего, в теории объектных отношений психоанализ избирательно занимается интрапсихическими представлениями (энграммами) детского опыта в области социального взаимодействия в семье, вопросами их дальнейшей внутренней переработки и последующего воздействия, во время супружеской и семейной терапии указывает на значение как более ранних, так и актуальных на данный момент семейных отношений для психосоциального развития индивидуума в течение всей жизни (Kaufman, 1986). Здесь можно попытаться описать интрапсихические представления как подсистему системы «индивидуум», которая является составной частью супрасистемы «семья», включенной, в свою очередь, в супрасистему «общество» (Kreische, 1985), а системно-теоретический путь рассмотрения без труда связать с психоаналитическим. При этом фокус внимания терапевтов, ориентированных на системный подход и информационную теорию, направлен на результат взаимообмена между системой «индивидуум» и супрасистемой «семья», в то время как психоаналитики концентрируют свое внимание на системе «индивидуум» и ее подсистеме - интрапсихических представлениях. Интеграция обоих основ ведет к возможности комплексного рассмотрения, при котором могут быть приняты во внимание взаимовлияния окружающего мира (общества), семьи, в которой человек воспитывался, и семьи, в которой человек живет в данный момент, индивидуума и интрапсихических представлений (рис. 1). Задача психотерапевта при определении показаний к терапии состоит в выборе оптимально изменяемой системы отношений (Fuerstenau, 1985), которую он подчеркивает при своей работе с данным пациентом в определенный момент лечения, в то время как при работе с другим пациентом,

– 478 –

страдающим нарушением другого рода и находящимся на ином этапе терапии, во внимание в большей степени принимается другой фрагмент системы (Fuerstenau, 1994).

Психохогенные заболевания идут рука об руку с нарушениями переживаний и поведения, часто приводящими к нарушениям отношений. Они характеризуются повторяющимися дисфункциональными вариантами поведения и социального взаимодействия. Такие нарушения отношений особенно ярко проявляются в тех семьях пациентов (настоящих и прежних), в которых имеют место максимально тесные и интенсивные социальные контакты. Отягощенность супружеских и семейных отношений, в свою очередь, оказывает влияние на психические заболевания и может как усилить, так и стабилизировать их симптомы. Вероятно, по этой причине супружеские пары с невротическими проблемами у партнеров большей частью страдают психическими или психосоматическими симптомами средней или сильной степени тяжести (Kreische, 1992). Зенф (Senf, 1987) обнаружил, что конфликты между партнерами ухудшают прогноз пациентов с психическими заболеваниями. Кроме того, невротические конфликты между партнерами и сопутствующее им хроническое напряжение ведут к возникновению заболеваний у других членов семейной системы, в первую очередь, у прежде здоровых детей.

Рис. 1. Сопоставление семейной и супружеской терапии, психоанализа и интегративного подхода

Личностные нарушения (даже на невротическом уровне) не ведут сразу же к появлению психических или психосоматических симптомов. Этот путь гораздо более извилист. Невротические изменения характера приводят к нарушениям отношений, и уже отягощенность этими нарушениями ведет к болезненным симптомам (Kreische, 1992).

– 479 –

Знаковые жизненные события (например, беременность, роды, смена профессии, переезды, болезни или уход из жизни близких) у любого человека могут стать причиной идентификационных кризисов и нарастания paздраженности между супругами. Обычно в таких ситуациях у некоторых или у всех членов семьи, имеющих отношение к этой ситуации, возникает регрессия в отношении службы своего Я, в результате которой становятся возможными процессы адаптивного изменения структуры и прогрессивный переход в новую стадию развития (как у индивидов, так и в супружеских отношениях и в семье).

В том же случае, если значительные нарушения уже имели место в ходе развития личности или же новый шаг в развитии не может быть совершен вследствие непосильных жизненных тягот, имеющихся на данном этапе, возникает патологическая регрессия. В таких случаях адаптивное изменение структуры затруднено или невозможно. Вместо этого у причастных к ситуации супругов развивается характерный стереотипный, дисфункциональный паттерн переживаний и социального взаимодействия, который часто закрепляется и становится необратимым. Такого рода нарушениями мы занимаемся в ходе супружеской терапии.

При расстройствах личности происходит закрепление дисфункционального стереотипного паттерна поведения и переживаний индивидуума вследствие актуализации индивидуальных защитных механизмов. В партнерских, да и других межличностных отношениях, формируются компромиссные образования, также по сути являющиеся защитными механизмами. При этом некоторые люди, в результате взаимообмена вербальными и невербальными знаками и сигналами, находят такую форму общения друг с другом, которая способствует защите отдельных членов семейной или групповой системы от нежелательных состояний и одновременно гарантирует прочность системы (Heigl-Evers, 1967; Bracher, 1967; Mentzos, 1976).

Особенно прочным вариантом компромиссных образований являются коллюзии у супругов, которые нередко развиваются в процессе многолетнего взаимодействия друг с другом.

Вилли описывает нарциссические, навязчивые и истерические коллюзии. При этом оба партнера находятся примерно на одном и том же уровне фиксации своих патологических влечений («прямые коллюзии»). Отношения по типу «ключ - замок» формируются в таких коллюзиях в результате перенятия прогрессивной позиции одним партнером и регрессивной позиции другим. При перекрестных коллюзиях (Koenig und Kreische, 1985a, 1985b, .1994) уровень фиксации влечений является различным, как, скажем, при коллюзии между истеричной супругой с латентными навязчивостями и страдающим навязчивостями супругом с латентной истерией. В данном случае желания и импульсы, которые являются для одного партнера настолько пугающими, что остаются в области бессознательного и сдерживаемого, являются осознанными у другого

– 480 –

партнера, даже, более того, лежат на поверхности и соответственно могут быть им реализованы, и наоборот. Таким образом, каждый из партнеров может одновременно бороться с проблемами другого и получать удовольствие.

Системные терапевты, техника которых заключается в изменении присущих браку стереотипов, с тем чтобы свести на нет порожденные этими стереотипами симптомы, также работают над такими компромиссными образованиями. Концепт психосоциальных компромиссных образований, правда, пока выходит за рамки системного подхода, когда речь заходит об интрапсихических представлениях при восприятии и описании исследованных межличностных феноменов. Системные терапевты, напротив, направляют свое внимание на ярко выраженные феномены социального взаимодействия. Этим подход системных терапевтов напоминает феноменологически-описательный психиатрический подход. Психоаналитический концепт психосоциальных компромиссных образований не находится в противоречии с этими углами зрения, а расширяет их за счет интрапсихического измерения.