- •3. Круговорот воды в природе и водные ресурсы Земли.

- •Объем воды и активность водообмена различных частей гидросферы земного шара

- •Значение элементов влагооборота за год

- •Значения коэффициентов влагооборота по данным Государственного гидрологического института

- •3.3. Водный баланс земного шара и его отдельных частей

3. Круговорот воды в природе и водные ресурсы Земли.

3.1. Распределение суши и воды

Поверхность Земли, покрытую водами морей и океанов, принято называть Мировым океаном. На долю Мирового океана приходится 361 млн. км2, или 71 % общей площади поверхности земного шара, равной 510 млн. км2, а на поверхность суши—149 млн. км2, или 29%. Суммарная площадь всех внутренних водоемов суши составляет менее 3% ее площади, ледников – около 10%.

Вода и суша на земном шаре распределены неравномерно: большая часть суши расположена в северном полушарии, где она занимает 39% его поверхности, и только 19% —в южном. Такое неравномерное распределение воды и суши оказывает большое влияние на общую циркуляцию атмосферы и круговорот воды.

Сведения о распределении воды в различных частях гидросферы земного шара приводятся в табл. 3.1.

Общие запасы воды на Земле составляют около 1386 млн. км3, из них 96,5% приходится на воды Мирового океана. Большое количество воды содержится в земной коре, однако здесь она химически и физически связана с минералами и горными породами. Объем этих вод оценивается лишь приближенно вследствие недостаточной геологической и гидрологической изученности земного шара.

Так, по А. П. Виноградову, во всей мантии Земли содержится 13-15 млрд. км3 воды, т.е. в 10-12 раз больше, чем в Мировом океане, а В.И.Вернадский оценивает все воды земной коры в 1,3 млрд. км3, что примерно соответствует объему воды в Мировом океане. При этом только 60 млн. км3 воды находится в несвязанном состоянии, что составляет 1,7% мирового объема воды. Суммарные запасы пресных вод на земном шаре оцениваются в 35 млн. км3 (2,3 % общего объема воды на Земле), из них более 68 % содержится во льдах Антарктиды и Гренландии и 30 % — в подземных водах. Количество пресной воды, доступное для использования в настоящее время, составляет около 0,3% суммарного объема воды на Земле.

Таблица 3.1

Объем воды и активность водообмена различных частей гидросферы земного шара

Часть гидросферы |

Объем воды |

Продолжительность условного водообмена |

||

тыс. км3 |

% от общего объема |

% от объема пресных вод |

||

Мировой океан |

1 338 000 |

96,5 |

— |

2500 лет |

Подземные воды (гравитационные и капиллярные) |

23400 |

1,70 |

30,06 |

1 400 лет |

Ледники |

26064 |

1,74 |

68,7 |

9700 лет |

Подземные воды зоны многолетней мерзлоты |

300 |

0,0022 |

0,86 |

10 000 лет |

Озера |

176 |

0,0013 |

0,26 |

17 лет |

Почвенная влага |

16,5 |

0,001 |

0,047 |

1 год |

Воды атмосферы |

12,9 |

0,001 |

0,037 |

8 сут |

Болота |

11,5 |

0,0008 |

0,033 |

5 лет |

Реки |

2,12 |

0,0002 |

0,006 |

16 сут |

3.2. Влагооборот

На земном шаре непрерывно происходит круговорот воды (влагооборот), который, взаимодействуя с атмосферой, литосферой и биосферой, связывает в единое целое все части гидросферы, т. е. океан, воды атмосферы, реки, озера, подземные воды, ледники и т. д. Движущими силами его являются тепловая энергия и сила тяжести. Под воздействием тепловых процессов происходит испарение, конденсация водяных паров, таяние, замерзание и другие фазовые переходы воды. Под влиянием силы тяжести происходит выпадение атмосферных осадков, движение поверхностных и подземных вод и т. д.

Под воздействием солнечной радиации с поверхности Мирового океана и суши в среднем за многолетний период испаряется большое количество воды, равное 577-Ю3 кмЭ/год, или ИЗО мм слоя по отношению ко всему земному шару. Водяные пары, поступившие в атмосферу, перемещаются вместе с воздушными массами, при благоприятных условиях конденсируются и выпадают в виде атмосферных осадков. Объем их, согласно общему закону сохранения материи, равен объему испарившейся воды. Такой круговорот воды в целом для земного шара представляет собой замкнутую систему, в которой испарение с поверхности земного шара тождественно равно атмосферным осадкам, выпадающим на него. М. И. Львович в круговороте воды выделяет три основных звена: океаническое, атмосферное и материковое. В последнее он включает звенья меньших размеров: литогенное, почвенное, речное, озерное, ледниковое, биологическое и хозяйственное. Ни одно из перечисленных звеньев круговорота воды не представляет собой замкнутой системы. Только круговорот воды на земном шаре, связывающий в единое целое все части гидросферы, может рассматриваться как замкнутая система. Однако для практического использования условно принимают некоторые отдельные звенья круговорота воды как замкнутые системы.

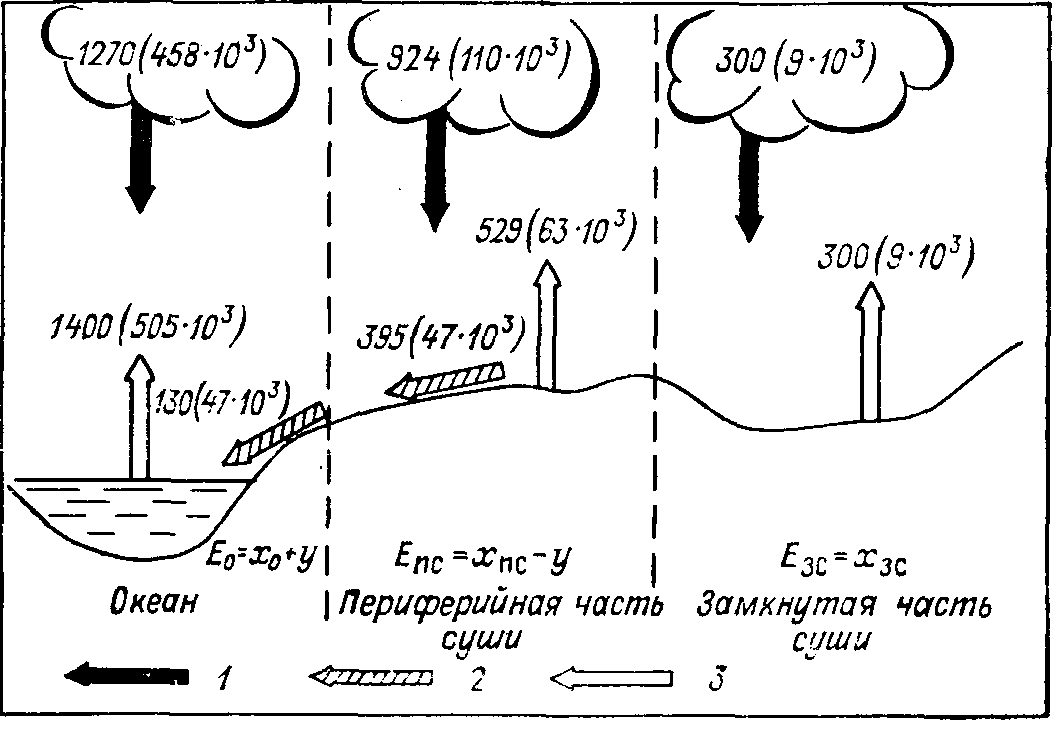

Рис. 3.1. Схема круговорота воды.

Числа на рисунке — значения соответствующих элементов мирового водного

баланса: без скобок — в мм, в скобках — в км3.

1 — осадки, 2 — речной сток, 3 — испарение.

Так, очень часто рассчитывают количественные характеристики круговорота воды (составляющие водного баланса) для отдельных материков, территорий, бассейнов рек, озер и т. д.

Схематически круговорот воды можно представить следующим образом (рис. 3.1). Большая часть воды, испарившейся с поверхности Мирового океана, вновь поступает непосредственно на его поверхность в виде атмосферных осадков, завершая тем самым малый (океанический) круговорот воды, в котором участвуют океан и атмосфера. Меньшая часть воды, испарившейся с поверхности Мирового океана, перемещается с воздушными массами на сушу и частично выпадает на нее в виде осадков. Часть атмосферных осадков испаряется с суши, попадает в общий воздушный поток, движущийся в глубь материка, и вновь выпадает в виде осадков, тем самым завершая малый внутриматериковый круговорот воды, в котором участвуют суша и атмосфера. Такие малые, внутриматериковые, круговороты воды могут повторяться несколько раз, способствуя переносу больших объемов воды в глубь материков.

Большой круговорот воды на земном шаре, в котором участвуют Мировой океан, атмосфера и суша можно представить следующим образом. Вода, испарившаяся с поверхности Мирового океана и перенесенная воздушными потоками на сушу, выпадает на нее в виде атмосферных осадков и частично стекает обратно в Мировой океан. Большая часть поверхности суши (78%) имеет общий уклон по направлению к морям и океанам. Реки этой периферийной области суши дают сток в Мировой океан. Меньшая часть поверхности суши (22 %) является областью внутреннего стока и имеет уклон внутрь материков, в замкнутые котловины, часто к крупным бессточным озерам. Поверхностные и подземные воды этих областей стекают и обычно аккумулируются в крупных озерах, испаряются с их поверхности и попадают в Мировой океан в общем потоке водяных паров. Наиболее значительные из таких областей – это Арало-Каспийский бассейн на территории СССР, бассейн озера Чад в Африке, Большой бассейн в Северной Америке, многие районы Центральной Азии.

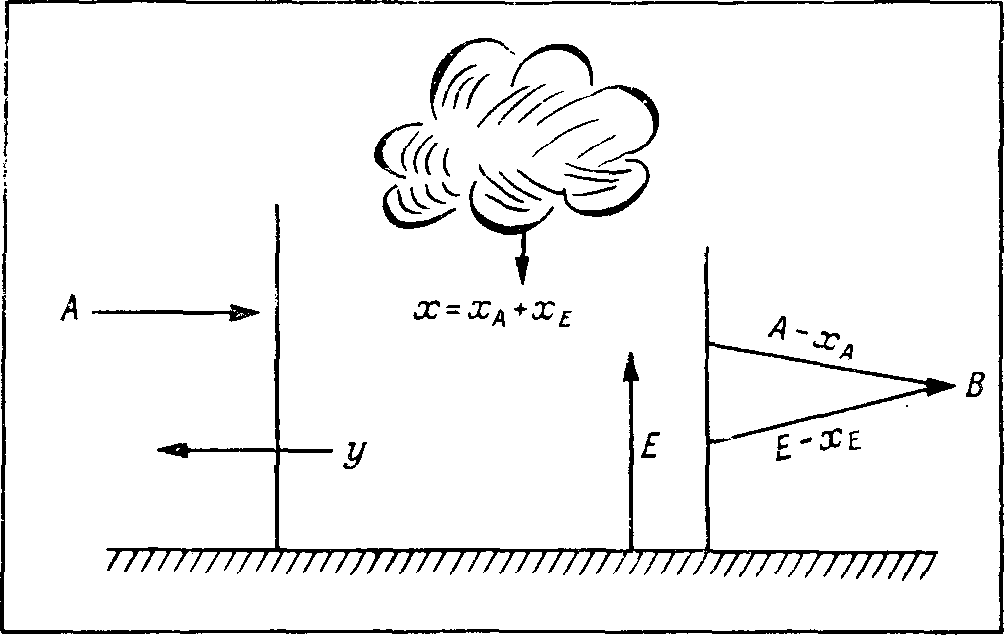

В действительности влагооборот на земном шаре происходит значительно сложнее, чем по рассмотренной выше схеме, которая не включает некоторые важные детали этого процесса. В формировании атмосферных осадков, выпадающих на материк, участвует как влага, поступающая с океана (внешняя), так и влага, испаряющаяся с суши (внутренняя), которые полностью перемешиваются над континентом. Общее количество осадков х, выпавших на поверхность какой-то ограниченной области, будет состоять из «внешних» осадков хА, сконденсировавшихся из поступившего извне водяного пара, и «внутренних» осадков хе, сконденсировавшихся из влаги, испарившейся с поверхности этой ограниченной области (рис. 3.2), т. е.

х= хА + хе (3.1)

Часть водяных паров, как поступивших извне, так и образовавшихся в данной области, выносится воздушным потоком за ее пределы. Количество их В равно сумме А—х^ и Е—хе. Величину Е—хе=с иногда называют атмосферным стоком. Следовательно, испарение с этой области Е можно представить в виде:

е= хе+с (3.2)

Из схемы, изображенной на рис. 3.2, следует, что в среднем за многолетний период будет справедливо уравнение

![]() =

=![]() +

+![]() (3.3)

(3.3)

где , , — нормы соответственно осадков, испарения и речного стока.

Подставив (3.1) и (3.2) в (3.3), получим

![]() =

=![]() +

(3.4)

+

(3.4)

Рис. 3.2. Схема внутриматерикового влагооборота.

Зная значения х и хА, можно определить коэффициент влагооборота К, представляющий собой отношение общего количества осадков х, выпавших на данную территорию суши, к тому количеству «внешних» осадков ха, которое сконденсируется из водяного пара, поступившего извне (преимущественно с океана), пока он не будет вынесен за пределы этой территории, т. е. К=х/хА

А. И. Бурцев и О. А. Дроздов предложили следующую формулу, дающую удовлетворительные результаты для площадей до 10 млн. км2:

К

=

х/хА

= 1 +

ЕL/(2и![]() )

(3.5)

)

(3.5)

где Е—испарение с поверхности ограниченной области; L – ее линейный размер; u – средняя скорость воздушного потока; - среднее влагосодержание воздуха на наветренной стороне области.

Как видно из (3.5), коэффициент влагооборота возрастает с увеличением длины ограниченной области, так как при малых ее площадях (длинах) почти вся сумма осадков будет относиться к категории внешних, тогда как для больших ограниченных областей общая сумма осадков будет включать как внешнюю, так и внутреннюю составляющие. Следовательно, коэффициент влагооборота для малых ограниченных областей (малых внутренних осадков) будет близок к единице (в пределе при xE = 0, х=xA и К = х/хA == 1,0), • а для больших областей (при значительных xе) — больше единицы. Приближенные расчеты К. И. Кашина и X. П. Погосяна (табл. 3.2) дают представление о влагообороте в бассейне р. Оки и Европейской территории СССР (ЕТС) в целом. Количество переносимой влаги над рассматриваемой территорией, содержащейся в атмосфере, было рассчитано ими по средней скорости ветра и суммарному содержанию влаги в столбе воздуха сечением 1 км2 и высотой 5 км для каждого сезона года. Из приведенных данных следует, что в течение года лишь относительно небольшая часть влаги, переносимой воздухом, выпадает в виде осадков, а большая ее часть выносится за пределы этой территории, в основном в восточном направлении. Эти данные косвенно указывают на незначительность внутренних осадков и малое значение коэффициента влагооборота, особенно для относительно малых территорий (например, для бассейна р. Оки). Они показывают также, что водохозяйственные мероприятия на ограниченных территориях, видимо, не окажут существенного влияния на внутриматериковый влагооборот.

Таблица 3.2