- •18 Кинетика ферментативных реакций

- •19 Классификация и номенклатура ферментов

- •20 Эндергонические и экзергонические реакции

- •21 Строение митохондрий Наружная мембрана

- •23 Биохимия питания

- •24 Витамины

- •27 Цикл лимонной кислоты

- •29 Основные углеводы животных

- •30 Аэробный гликолиз

- •31 Биосинтез глюкозы из аминокислот

- •32 Гликоген

- •33 Анаэробный гликолиз

- •34 Липиды

- •35 Переваривание липидов биохимия

- •37 Распад жирных кислот в клетке

- •38 Кетоновые тела биосинтез

- •39 Биосинтез жирных кислот

- •40 Холестерин

- •41 Липопротеины плазмы крови

- •42 Липидный состав мембран

- •43 Биологические мембраны

- •44 Механизм переноса веществ через мембрану

- •45 Переваривание белков

- •48 Метаболизм аминокислот

- •49 Источники аммиака в организме

- •50 Орнитиновый цикл мочевинообразования

- •51 Обмен фенилаланина и тирозина

- •53 Декарбоксилирование аминокислот

- •54 Биосинтез гема

- •55 Распад гема ----

- •57 Образование активных форм кислорода

- •59 Биосинтез и распад пиримидиновых нуклеотидов

- •61 Первичная структура нуклеиновых кислот

- •62 Репликация

- •63 Транскрипция

- •64 Генетический код

- •65 Сборка полипептидной цепи на рибосоме

- •66 Особенности синтеза и процессинга секретируемых белков( коллаген и инсулина)

- •67 Клетки мишени

- •70 Классификация гормонов

63 Транскрипция

ТРАНСКРИПЦИЯ (от лат. transcriptio, букв-переписывание), биосинтез РНК на матрице ДНК; первая стадия реализации генетич. информации, в ходе к-рой нуклеотидная последовательность ДНК считывается в виде нуклеотидной последовательности РНК (см. Генетический код). В основе этого процесса лежит принцип комплементарного спаривания пуриновых и пиримидиновых оснований (см. Компле-ментарность). Транскрипция осуществляется с участием фермента РНК-полимеразы, использующей в качестве субстратов рибонук-леозидтрифосфаты. Кроме того, в транскрипции участвует большое число вспомогат. белков, регулирующих работу РНК-полимеразы.

Транскрипция происходит на участках ДНК, наз. единицами транскрипции или трапскриптонами. В начале и конце транскрилтона расположены специфич. нуклеотидные последовательности -соотв. промотор и терминатор. Существование множества транскриптонов обеспечивает возможность независимого считывания разных генов, их индивидуального включения и выключения. У животных, растений и др. эукариот в состав транскриптона, как правило, входит один ген. Транс-криптоны бактерий обычно наз. оперонами; мн. из них содержат по неск. генов, обычно функционально связанных (напр., кодирующих неск. ферментов, участвующих в синтезе той или иной аминокислоты).

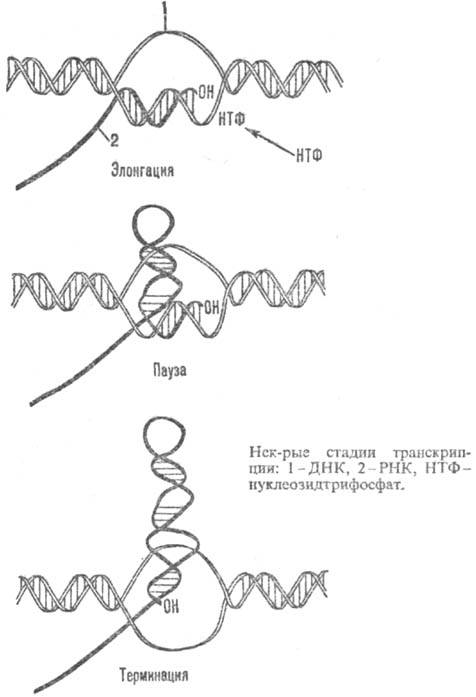

Процесс синтеза РНК можно разделить на четыре основные стадии: 1) связывание РНК-полимеразы с промотором, 2) начало синтеза цепи РНК (инициация), 3) рост цепи РНК (элонгация), 4) завершение синтеза цепи РНК (терминация).

Связывание РНК-полимеразы с промотором включает по крайней мере два этапа. На первом РНК-полимераза образует с промотором закрытый комплекс, в к-ром ДНК сохраняет двухспиральную структуру, а РНК-полимераза еще не способна начать синтез РНК. На втором закрытый комплекс превращается в открытый, в к-ром РНК-полимераза расплетает примерно один виток двойной спирали ДНК в районе стартовой точки-нуклеотида, с к-рого начинается комплементарное копирование матрицы.

При наличии субстратов РНК-полимераза в открытом комплексе осуществляет инициацию. Первый нуклеотид (обычно это аденозин- или гуанозинтрифосфат) входит в состав цепи целиком, а последующие присоединяются к группе 3'-ОН предыдущего нуклеотида с образованием фос-фодиэфирной связи и освобождением пирофосфата (см. Нуклеиновые кислоты). На стадии инициации образующаяся РНК связана с матрицей и ферментом непрочно и может отделиться от комплекса. В этом случае РНК-полимераза, не покидая промотора, снова инициирует РНК (такой синтез коротких рибонуклеотидов наз. абортивным). Стадия инициации завершается, когда цепь РНК достигает критич. длины (от 3 до 9 нуклеотидов на разных промоторах); при этом от РНК-полимеразы отделяется s-субъединица.

Считают, что в процессе элонгации примерно 13 нуклеотидов РНК образуют гибридную спираль с матричной нитью расплетенной ДНК (всего на этой стадии в ДНК расплетено примерно 18 нуклеотидов). По мере движения РНК-полимеразы по матрице впереди нее происходит расплетание, а позади восстановление двойной спирали ДНК. Одновременно происходит вытеснение очередного звена растущей цепи РНК из комплекса с матрицей.

Цепь РНК растет в направлении 5' : 3' по мере продвижения РНК-полимеразы по цепи ДНК в направлении от 3'-конца к 5'-концу. Средняя скорость роста цепи РНК у бактерии Escherichia coli (E. coli) составляет 40-45 рибонуклеотидов в секунду. В процессе удлинения цепи РНК фермент движется по ДНК с непостоянной скоростью. В нек-рых участках матрицы происходят длительные задержки в его продвижении, т. наз. паузы (нек-рые стадии транскрипции показаны на рис.).

На стадии злонгации в состав транскрибирующего комплекса входит ряд дополнит. белков, от к-рых зависит протекание завершающей стадии транскрипции -терминации. Один из таких белков, кодируемых геном nusA E. coli, занимает в РНК-полимеразе место s-субъединицы. Др. бактериальный фактор терминации r взаимод. с РНК.

Терминация транскрипции, как правило, происходит в строго определенных участках матрицы - терминаторах, в к-рых от матрицы отделяются РНК и РНК-полимераза; последняя, объединившись со свободной s-субъединицей, может вступить в следующий цикл транскрипции. В терминаторах, для узнавания к-рых РНК-полимеразе не требуется фактора р, нуклеотидная последовательность характеризуется двумя особенностями: по ходу транскрипции перед точкой терминации расположен участок, богатый парами dG-dC (дезоксигуанозин-дезоксицити-дин), а затем участок, состоящий из 4-8 расположенных подряд остатков дезоксиадениловой к-ты. Предполагают, что после прохождения РНК-полимеразой участка, богатого dG-dC, в РНК возникает шпилька, к-рая препятствует продвижению фермента и разрушает часть спирали РНК-ДНК транскрибирующего комплекса. Оставшаяся часть гибридной спирали, включающая концевую полиуридиловую последовательность РНК, легко плавится (разрушается) ввиду крайней нестабильности комплементарной пары уридин-дезоксиаденозин, что и приводит к освобождению РНК.

Мн. терминаторы узнаются РНК-полимеразой только с помощью белковых факторов терминации. Из них наиб. изучен фактор r E. coli-олигомерный белок с мол. м. 46 тыс. Фактор r присоединяется к определенным участкам синтезируемой РНК (не имеющим протяженных двухспи-ральных структур) до того, как РНК-полимераза достигает терминатора. Предполагается, что фактор r передвигается вдоль РНК вслед за РНК-полимеразой, используя для этого энергию гидролиза нуклеозидтрифосфатов, и способствует диссоциации гибрида РНК с матричной нитью ДНК.

Скорость транскрипции разл. генов может отличаться в тысячи раз; в столь же больших пределах может изменяться скорость транскрипции одного и того же гена в разных тканях многоклеточного организма или в одной клетке в зависимости от изменяющихся внеш. условий или внутр. программы. На стадии инициации регуляция транскрипции осуществляется благодаря наличию особых белков-регуляторов (см. Регуляторные белки), способных присоединяться к определенным участкам ДНК и тем самым препятствовать или помогать РНК-полимеразе инициировать синтез РНК на промоторе.

У прокариот регуляция транскрипции часто осуществляется на стадии терминации в особых терминаторах (называемых аттенюаторами), расположенных в начале или внутри оперонов.

Существует также обратная транскрипция-синтез ДНК на матрице РНК. Такой синтез осуществляется у ретровирусов (семейство РНК-содержащих вирусов) с участием фермента ревер-тазы (обратная транскриптаза). В ходе обратной транскрипции образуется вначале гибрид РНК-ДНК, к-рый реплицирует под действием ДНК-зависимой ДНК-полимеразы (см. Полиде-зоксирибонуклеотид-синтетазы) с образованием двухцепо-чечной спирали ДНК. Последняя также подвержена репликации и способна включаться в геном инфицированной клетки и служить там матрицей для вирусной РНК. Транскрипция обр., поток генетич. информации у ретровирусов направлен от РНК к ДНК и затем обратно к РНК.

РНК-полимеразу открыли С. Вейс, Ж. Гурвиц и О. Стивене в 1960; ими же установлено ее значение в синтезе РНК. Концепцию транскриптона (оперона) сформулировали Ф. Жакоб и Ж. Моно в 1961. X. Темин и Д. Балтимор в 1970 открыли обратную транскриптазу и механизм синтеза ДНК на РНК-матрице.