- •18 Кинетика ферментативных реакций

- •19 Классификация и номенклатура ферментов

- •20 Эндергонические и экзергонические реакции

- •21 Строение митохондрий Наружная мембрана

- •23 Биохимия питания

- •24 Витамины

- •27 Цикл лимонной кислоты

- •29 Основные углеводы животных

- •30 Аэробный гликолиз

- •31 Биосинтез глюкозы из аминокислот

- •32 Гликоген

- •33 Анаэробный гликолиз

- •34 Липиды

- •35 Переваривание липидов биохимия

- •37 Распад жирных кислот в клетке

- •38 Кетоновые тела биосинтез

- •39 Биосинтез жирных кислот

- •40 Холестерин

- •41 Липопротеины плазмы крови

- •42 Липидный состав мембран

- •43 Биологические мембраны

- •44 Механизм переноса веществ через мембрану

- •45 Переваривание белков

- •48 Метаболизм аминокислот

- •49 Источники аммиака в организме

- •50 Орнитиновый цикл мочевинообразования

- •51 Обмен фенилаланина и тирозина

- •53 Декарбоксилирование аминокислот

- •54 Биосинтез гема

- •55 Распад гема ----

- •57 Образование активных форм кислорода

- •59 Биосинтез и распад пиримидиновых нуклеотидов

- •61 Первичная структура нуклеиновых кислот

- •62 Репликация

- •63 Транскрипция

- •64 Генетический код

- •65 Сборка полипептидной цепи на рибосоме

- •66 Особенности синтеза и процессинга секретируемых белков( коллаген и инсулина)

- •67 Клетки мишени

- •70 Классификация гормонов

48 Метаболизм аминокислот

Общее содержание аминокислот в ткани мозга человека в 8 раз превышает концентрацию их в крови. Аминокислотный состав мозга отличается определенной специфичностью. Так, концентрация свободной глутамино-вой кислоты в мозге выше, чем в любом другом органе млекопитающих (10 мкмоль/г). На долю глутаминовой кислоты вместе с ее амидом глу-тамином и трипептидом глутатионом приходится более 50% α-аминоазота головного мозга. В мозге содержится ряд свободных аминокислот, которые лишь в незначительных количествах обнаруживаются в других тканях млекопитающих. Это γ-аминомасляная кислота, N-ацетиласпарагиновая кислота и цистатионин (см. главу 1).

Известно, что обмен аминокислот в мозговой ткани протекает в разных направлениях. Прежде всего пул свободных аминокислот используется как источник «сырья» для синтеза белков и биологически активных аминов. Одна из функций дикарбоновых аминокислот в головном мозге – связывание аммиака, освобождающегося при возбуждении нервных клеток.

Поступления аминокислот в мозговую ткань и выход из нее, а также использование глюкозы крови для синтеза аминокислот нейронов и глии в разных отделах мозга различны. Эти различия в существенной мере обусловлены наличием гематоэнцефалического барьера, который следует рассматривать конкретно для каждого вещества или класса веществ. Ге-матоэнцефалический барьер не следует представлять как единое структурное образование, создающее преграду для транспорта; различие относительно скоростей поступления веществ в разные отделы мозга может быть обусловлено особенностями эпителия сосудов, базальной мембраны или расположения прилегающих отростков глиальных клеток. В условиях in vitro (в отсутствие барьера) многие аминокислоты накапливаются в клетках мозга за счет активного транспорта, в котором участвует несколько самостоятельных Na+-зависимых транспортных систем.

Установлено, что белки в головном мозге находятся в состоянии активного обновления, о чем свидетельствует быстрое включение радиоактивных аминокислот в молекулы белков. Однако в разных отделах головного мозга скорость синтеза и распада белковых молекул неодинакова. Белки серого вещества полушарий большого мозга и белки мозжечка отличаются особенно большой скоростью обновления. В участках головного мозга, богатых проводниковыми структурами – аксонами (белое вещество головного мозга), скорость синтеза и распада белковых молекул меньше.

При различных функциональных состояниях ЦНС наступают изменения в интенсивности обновления белков. Так, при действии на организм животных возбуждающих агентов (фармакологические средства и электрический ток) в головном мозге усиливается интенсивность обмена белков. Под влиянием наркоза скорость распада и синтеза белков снижается.

Возбуждение нервной системы сопровождается повышением содержания аммиака в нервной ткани. Это явление наблюдается как при раздражении периферических нервов, так и при раздражении мозга. Считают, что образование аммиака при возбуждении в первую очередь происходит за счет дезаминирования АМФ.

Аммиак – очень ядовитое вещество, особенно для нервной системы. Особую роль в устранении аммиака играет глутаминовая кислота. Она способна связывать аммиак с образованием глутамина – безвредного для нервной ткани вещества. Данная реакция амидирования протекает при участии фермента глутаминсинтетазы и требует затраты энергии АТФ (см. главу 12). Непосредственный источник глутаминовой кислоты в мозговой ткани – путь восстановительного аминирования α-кетоглутаровой кислоты;

Образование глутаминовой кислоты из α-кетоглутаровой и аммиака является важным механизмом нейтрализации аммиака в ткани мозга, где путь устранения аммиака за счет синтеза мочевины не играет существенной роли.

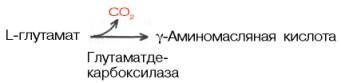

Кроме того, глутаминовая кислота в нервной ткани может декарбокси-лироваться с образованием ГАМК:

ГAMК в наибольшем количестве содержится в сером веществе головного мозга. В спинном мозге и периферических нервах ее значительно меньше.