- •1.3. Нормальные значения эхокардиографических показателей, мм, в зависимости от массы тела у собак

- •1.3.2.4. Общий план диагностических исследований

- •1.3.3. Методология диагноза и прогноза заболеваний

- •1.4. Пути и способы терапевтического воздействия на организм животного

- •1.4.1. Способы введения лекарственных веществ

- •1.4.2. Физиотерапевтические методы

- •1.4.3. Трансплантация тканей

- •1.5. Дозы лекарственных веществ

- •1.6. Анестезиология, интенсивная и инфузионная терапия

- •1.7. Медикаментозные средства, применяемые для оищеи анесшши

- •1.8. Действие основных анестетиков на сердечно-сосудистую систему

- •1.9. Виды потерь и способы их замещения

- •1.7. Принципы рационального кормления

- •1.10. Энергетическая потребность собак в зависимости от массы (по Донату, 1975)

- •1.8. Эутаназия

1.6. Анестезиология, интенсивная и инфузионная терапия

Методы анестезии. При выполнении лечебных мероприятий, сопровождающихся болью или при необходимости длительного обездвиживания животного, используют средства, воздействующие на нервную систему, вызывая блокаду болевого импульса на разных участках рефлекторной дуги.

В современной анестезиологии применяют сочетанный и комбинированный методы, которые оказывают одновременное воздействие на различные отделы центральной нервной системы. При этом получают более выраженный анестезирующий эффект за счет-сумма-ции и потенциирования действия различных химических веществ; снижается удельный расход каждого вещества, тем самым уменьшается опасность возникновения побочных явлений. Различают местную и общую анестезию.

Местная анестезия. Ее подразделяют: на терминальную — местное воздействие препаратов на слизистые оболочки; инфильтрационную (по методу А. В. Вишневского); внутривенную регионарную анальгезию — введение местного анестетика под жгутом в местг вмешательства; проводниковую блокаду — введение препарата в область нервного ствола; регионарную блокаду — введение анестетика в зоны нервных сплетений (рис. 1.70); паравертебраль-ную блокаду — блокирование нервных волокон вблизи позвоночного столба (рис. 1.71); эпидуральную блокаду-введение анестетика в эпидуральное пространство (рис. 1.72).

Перечисленные методики не получили широкого распространения из-за большой реактивности животных, технических трудностей выполнения или риска серьезных осложнений, таких, как параплегия, недержание мочи и др.

Общая анестезия. Данный метод наиболее распространен в ветеринарной практике. Чтобы достичь общего обезболивания, применяют химио-препараты, угнетающие центральную нервную систему. По способу введения анестетика в организм выделяют ингаляционную и неингаляционную анестезию (внутримышечная, внутривенная).

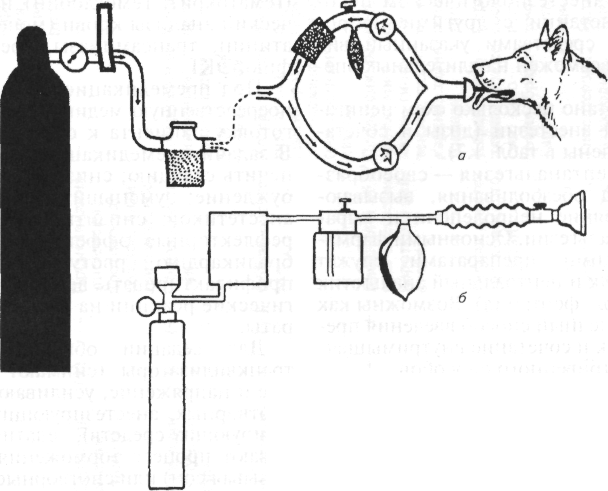

Ингаляционная анестезия. Вид обезболивания, вызываемый вдыханием газообразных или парообразных анестетиков; показан при выполнении хирургических операций продолжительностью более одного часа в дополнение к неингаляционному (медикаментозному) наркозу. В качестве средств ингаляционной анестезии обычно используют такие препараты, как оксид диазота (закись азота), галотан, изофлюран и др. с обязательной подачей кислорода в соотношении 3:1. К концу операции снижают количество ингаляционного анестетика и увеличивают подачу кислорода.

Комбинированный метод рекомендуют в связи с тем, что ингаляционные анестетики пролонгируют действие медикаментозных средств. Кроме того, подача кислорода уменьшает кислородное голодание тканей и снимает метаболический ацидоз. В дыхательные пути анестетик может быть подан через маску (в ветеринарной практике способ малодоступен из-за неадаптированнос-ти масок) или интубационную трубку. Последняя предупреждает спадение мягких тканей ротоглотки и обеспечивает свободное прохождение газовой смеси.

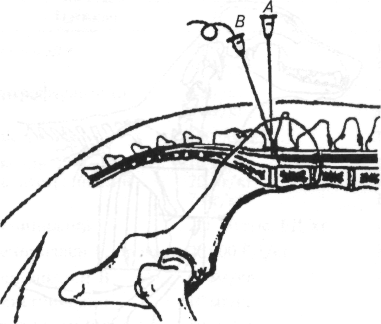

Рис. 1.72. Эпидуральная блокада:

А — первоначальное положение иглы при введении раствора

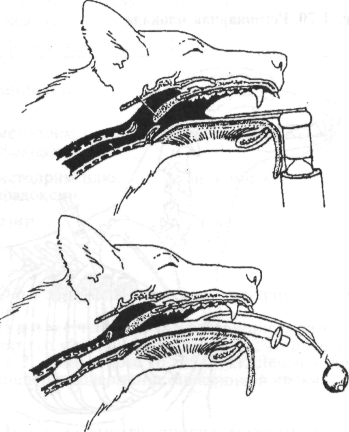

Рис. 1.73. Техника интубации

Техника интубации. Боковое или спинное положение животного. При полной медикаментозной релаксации интубационную трубку вводят в трахею через нос, рот или трахеостому. В случае проведения тубуса через ротоглотку голова и шея вытянуты, язык языкодержателем вытянут наружу. Шпателем ларингоскопа прижимают эпиглотис к корню языка. Тубус вводят в просвет голосовой щели, повернув изгиб трубки к твердому нёбу. Размер тубуса подбирают соответственно ширине трахеи. По сильной струе воздуха, выходящей из просвета тубуса, убеждаются в правильности его постановки. Раздувают манжетку, чтобы дыхание осуществлялось только через просвет тубуса (рис. 1.73). В зависимости от технической характеристики контура наркозного аппарата различают полузакрытый и закрытый контуры (рис. 1.74).

Неингаляционная анестезия. Вид обезболивания, вызываемый введением анестетиков внутримышечно или внутривенно.

При внутримышечном способе введения коррекция глубины анестезии неадекватна, а при повторном введении препаратов могут возникнуть необратимые осложнения.

К достоинствам внутривенного метода относят простоту оборудования, отсутствие раздражения дыхательных путей, взрывоопасное™ и загрязнения воздуха.

Из побочных эффектов следует отметить возможность апноэ в момент инъекции (без интубации врач не готов к респираторным осложнениям), а также тот факт, что внутривенные анестетики могут кумулироваться, поэтому необходим опыт врача-анестезиолога.

Внутривенную анестезию применяют при комбинированном методе в качестве вводной и дополнительной анестезии, а также при сочетанием методе во время небольших и средних операций. Для короткой анестезии достаточно иглы и шприца. При более длительных манипуляциях и операциях необходимо катетеризировать v. cepha-lica, v. safena lateralis, v. mediana, v.jugu-laris externa. При продуманном внутривенном анестезиологическом пособии в сочетании с другими нейро-тропными средствами указанный вид анестезии возможен на длительных операциях.

Разработано несколько схем неингаляционной анестезии (дозы и сочетания приведены в табл. 1.7).

Нейролептанальгезия — своеобразный метод обезболивания, вызывающий состояние нейролепсии и выраженной анальгезии. Основными фармакологическими препаратами служат нейролептик и центральный анальгетик (дроперидол, фентанил). Возможны как внутримышечный способ введения препаратов, так и сочетание внутримышечного и внутривенного способов.

Врач-анестезиолог, исходя из физического и психического статуса животного, должен выбрать наиболее эффективную и безопасную для пациента схему проведения общей анестезии.

Рис. 1.74. Дыхательные контуры:

а — закрытый; б— полузакрытый

Используемые анестетики, как правило, в большей или меньшей степени негативно влияют на сердечно-сосудистую систему. Их действие рассмотрено в таблице 1.8.

Премедикация. Перед введением животного в состояние общей анестезии необходимо "его тщательно осмотреть: определить физический и психический статус, чтобы оценить степень риска анестезии и операции и провести необходимую подготовку.

Следует обратить внимание на возраст, породу, температуру тела, цвет слизистых оболочек, скорость наполнения капилляров, частоту сердечных сокращений, верхушечный толчок сердца; методом аускультации выявить наличие или отсутствие хрипов при дыхании, шумов сердца. Из анамнеза узнают о наличии рвоты, полидипсии, характере естественных отправлений, предшествующем применении лекарственных препаратов. Проводят общий (гематокрит, гемоглобин) и биохимический анализы крови (мочевина, кре-атинин, трансаминазы), рентгенографию, ЭКГ.

Под премедикацией понимают непосредственную медикаментозную подготовку пациента к общей анестезии. В задачи премедикации входит: обеспечить седацию; снизить болевое возбуждение; уменьшить общую дозу анестетиков; снизить нежелательные рефлекторные эффекты (саливацию, брадикардию, рвоту, возбуждение); профилактировать возможные аллергические реакции на вводимые препараты.

Для седации обычно назначают транквилизаторы (снимают возбуждение и напряжение, усиливают действие снотворных, анестезирующих и аналь-гезирующих средств), седативные (усиливают процесс торможения ЦНС, не вызывая сон) или снотворные вещества. Очень важно учитывать время действия седативного препарата, чтобы вводить анестетики в период его наибольшего эффекта.

При использовании обезболивающих средств дозы анестетиков уменьшают.

Для снижения болевых возбуждений назначают опиоидные и неопиоидные анальгетики (метамидин, фентанил, анальгин, баралгин).

Парасимпатические антагонисты уменьшают слюнотечение и предупреждают брадикардию (атропин— 0,02... 0,05 мг/кг, скополамин — 0,01...0,02 мг/кг).

Некоторые породы собак (боксер, аргентинский дог, бультерьер) склонны к аллергическим реакциям, поэтому существенно применение в премедика-ции антигистаминных средств (димедрол, супрастин).

Реанимация. Проблемы и опасности, возникающие при общей анестезии, могут быть предупреждены тщательной предоперационной подготовкой и опытным анестезиологическим управлением. Однако в некоторых случаях приходится прибегать к реанимационным мерам.

Перед их проведением необходимо краткое базовое исследование, включающее в себя оценку дыхания, пульса, цвета слизистых оболочек, скорости наполнения капилляров, общего состояния — в сознании или без, рефлекса смыкания век, корнеального рефлекса, размера зрачков, реакции зрачков на свет.

Алгоритм при остановке дыхания:

контроль дыхательных путей;

удаление инородного содержимого (промокание; отсасывание секрета, рвотных масс);

эндотрахеальная интубация (при необходимости трахеотомия);

искусственная вентиляция легких (искусственное дыхание через тубус — 16% кислорода, самонаполняющаяся подушка, ручные и автоматические аппараты вентиляции легких — объем дыхания 150 мл/кг/мин);

оксигенотерапия (100%-й кислород).

Нужно помнить, что искусственная вентиляция легких с помощью маски и сдавливания грудной клетки не обеспечивает мелким животным достаточного дыхания.

Алгоритм при отсутствии пульса:

однократный удар по боковой грудной стенке (при отсутствии ответа повторить);

наружный массаж сердца в положении пациента на боку (сдавливание в области 4...6-го ребра: частота сдавливаний 60...100 в 1 мин, время сдавливания равно времени расслабления).

Через 2...5 мин базовое исследование повторяют: если изменений нет, переходят к внутреннему массажу сердца. (Жизнь пациента имеет приоритет перед стерильностью!)