- •Наглядная иммунология

- •Предисловие

- •1. Определение иммунологии

- •2. Естественные и адаптивные иммунные механизмы

- •3. Эволюция иммунных механизмов

- •7. Фагоцитарные клетки. Система мононуклеарных фагоцитов

- •8. Фагоцитоз

- •9. Лимфоциты

- •10. Центральные лимфоидные органы и лимфопоэз

- •11. Периферические лимфоидные органы и рециркуляция лимфоцитов

- •12. Эволюция распознающих молекул

- •13. Главный комплекс гистосовместимости (гкгс)

- •15. Синтез и многообразие антител

- •16. Структура и функции антител

- •17. Распознавание и переработка антигена

- •18. Гуморальный иммунный ответ

- •19. Взаимодействие антигена и антитела и иммунные комплексы

- •20. Клеточный иммунный ответ

- •21. Толерантность

- •22. Идиотипы, антиидиотипы и их сети

- •23. Цитокиновая сеть

- •24. Иммунитет, гормоны, мозг

- •25. Антимикробный иммунитет. Общая схема

- •26. Противовирусный иммунитет

- •27. Иммунитет к бактериям

- •28. Иммунитет к грибам

- •29. Иммунитет к простейшим

- •30. Иммунитет к гельминтам

- •32. Нежелательные проявления иммунитета. Общая схема

- •33. Аллергия и анафилаксия

- •34. Иммунные комплексы, комплемент и заболевания

- •36. Аутоиммунитет

- •37. Отторжение трансплантата

- •38. Иммуносупрессия

- •39. Иммунодефициты

- •40. Вич и спид

- •41. Иммуностимуляция и вакцинация

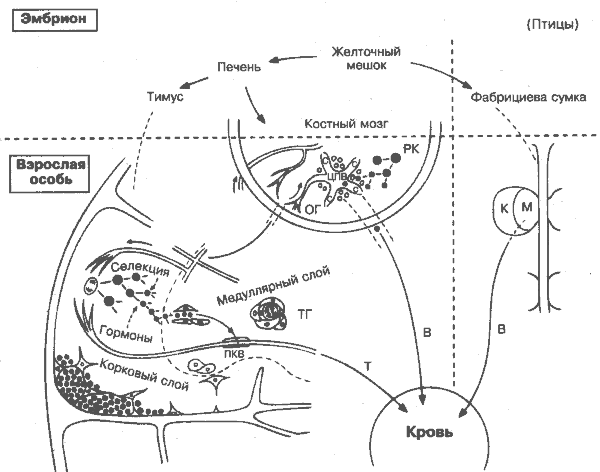

10. Центральные лимфоидные органы и лимфопоэз

Первым серьёзным доказательством существования различающихся популяции лимфоцитов были взаимодополняющие последствия удаления у птиц в раннем возрасте тимуса (которое ведёт главным образом к нарушению клеточного иммунитета), и фабрициевой сумки (вызывающего нарушение антительного ответа). Поиск аналога фабрициевой сумки у млекопитающих продолжался долго. Одно время считалось, что это лимфоидная ткань, ассоциированная с кишечником. На самом деле аналога как такового не существует. В период внутриутробного развития В-лимфоциты созревают в печени, а у взрослых — в костном мозге

Продукция В- и Т-лимфоцитов — весьма случайный и, на первый взгляд, расточительный процесс, который, в отличие от другой формы гемопоэза, включает перестройку генов, чтобы каждая клетка приобрела уникальный рецептор (рис. 14,15), и уничтожение всех тех клеток, у которых перестройка прошла неудачно и которые имеют рецепторы, способные распознавать молекулы «своего» и, таким образом, являются аутореактивными (рис. 36). Так как процесс распознавания антигена Т-клетками более сложен и задействует не только антиген, но и молекулы ГКГС (рис. 13, 14, 17). то и продукция Т-клеток — более усложнённый процесс, требующий двух раздельных этапов селекции: один для «своих» молекул ГКГС и другой против собственных антигенов.

Вокруг самого тимуса споры не утихают до сих пор. Так и неясно, ограничено ли действие гормонов тимуса только границами органа, действительно ли тельца Гассаля — зона разрушения клеток. Зачем нужны два вида Т-клеточных рецепторов — a/b и g/d Как может один и тот же Т-клеточный рецептор подвергаться селекции дважды, причём в противоположных направлениях? Неизвестна также роль тимуса при старении. Здесь столько нерешённых вопросов, что остаётся удивляться, как это ещё не воскресили теорию Галена, согласно которой тимус — вместилище души!

Желточный мешок — источник самой ранней гемопоэтической ткани, включая предшественники лимфоцитов.

ФАБРИЦИЕВА СУМКА (бурса; лат. bursa Fabricii) - специальный орган для дифференцировки В-лимфоцитов у птиц — выступ заднего отдела клоаки, содержащий многочисленные фолликулы и крипты. Сумка достигает максимальных размеров через несколько недель после вылупления птенца, затем постепенно атрофируется. У млекопитающих аналогичный орган не найден, хотя его роль пытались приписывать аппендиксу, миндалинам и др.

Медуллярый слои (М) — область, где первые стволовые клетки заселяют фолликулы бурсы.

Корковый слой (К) — место пролиферации В-лимфоцитов.

ПЕЧЕНЬ

У млекопитающих печень — главный гемо- и лимфопоэтический орган в период внутриутробного развития.

КОСТНЫЙ МОЗГ Родоначальные клетки (РК) для В-клеточной линии.

Область гемопоэза (ОГ). Точная анатомическая локализация лимфопоэза в печени и костном мозге неизвестна. Предполагается, что он происходит наряду с гемопоэзом других клеток в тесном контакте с макрофагами и клетками стромы. Здесь же в результате неудачной перестройки генов иммуноглобулинов (рис. 9, 15) или чрезмерной аутореактивности погибает около 70% всех развившихся В-клеток.

Синус (С) собирает дифференцированные клетки перед их выходом в кровь через центральную вену.

ТИМУС

Парный дольчатый орган, расположенный в верхнем отделе переднего средостения (у птиц — шеи); происходит из выпячивания в области 3-го и 4-го жаберных карманов. Аналогично бурсе максимальных размеров достигает в ранние сроки жизни, но атрофируется медленнее. Здесь костномозговые стволовые клетки преобразуются в зрелые Т-лимфоциты.

Гормоны. Многочисленные растворимые факторы, экстрагированные из тимуса, стимулируют созревание Т-клеток, о чём свидетельствуют функциональные свойства, поверхностные маркёры или оба параметра. Общепринятой терминологии ещё нет, приводимый список далеко не полон:

Тимозин a1 (м.м.3108), b1 (м. м. 8451), b4 (м. м. 4982).

Тимопоэтин I, II (м. м.9562).

Тимозин (м. м. 3108), В (м. м. 8451), В4 (м. м. 4982).

Тимический гуморальный фактор (м. м. 3220).

Тимостимулин (м. м. 12 000).

Сывороточный фактор тимуса (тимулин) (м. м. 857).

Корковый слой — интенсивно окрашиваемый внешний слой, упакованный лимфоцитами, разделёнными удлинёнными эпителиальными клетками. Основное место пролиферации и селекции Т-лимфоцитов.

Медуллярный слой — внутренний, преимущественно эпителиальный, слой, куда перед выходом в кровь и лимфатические сосуды мигрируют лимфоциты из коркового слоя. Возможно, на границе медуллярного и коркового слоев проходят заключительные этапы селекции.

Посткапиллярная венула (ПКВ), через которую лимфоциты поступают в вены тимуса и затем в кровь.

Тельца Гассаля (ТГ) — специфичные для тимуса структуры, в которых эпителиальные клетки концентрически уплотнены и кератинизированы и где, возможно, удаляются клетки, подвергшиеся апоптозу.

Селекция. Ввиду своей значимости и сложности процесс селекции Т-лимфоцитов вызвал пристальное внимание. На сегодня известно, что он состоит из следующих стадий:

СD4-СD8-клетки пролиферируют во внешнем регионе коркового слоя, становятся CD4+ CD8+ и перестраивают гены Т-клеточного рецептора;

под влиянием стромальных клеток тимуса Т-лимфоциты, чьи ТКР распознали одну из имеющих «своих» молекул ГКГС (рис. 13,14), выживают, а все остальные гибнут:

клетки, распознавшие молекулу ГКГС класса I, теряют CD4 и сохраняют CD8, а клетки, распознавшие молекулу ГКГС класса II, сохраняют CD4 и теряют CD8 и, таким образом. становятся одинарными позитивными;

под влиянием макрофагов и дендритных клеток, представляющих «свои» антигены в виде коротких пептидов (рис. 17), элиминируются потенциально аутореактивные Т-клетки;

оставшиеся от исходной популяции клетки (около 2%) покидают тимус и образуют кооперацию периферических Т-лимфоцитов.