- •Наглядная иммунология

- •Предисловие

- •1. Определение иммунологии

- •2. Естественные и адаптивные иммунные механизмы

- •3. Эволюция иммунных механизмов

- •7. Фагоцитарные клетки. Система мононуклеарных фагоцитов

- •8. Фагоцитоз

- •9. Лимфоциты

- •10. Центральные лимфоидные органы и лимфопоэз

- •11. Периферические лимфоидные органы и рециркуляция лимфоцитов

- •12. Эволюция распознающих молекул

- •13. Главный комплекс гистосовместимости (гкгс)

- •15. Синтез и многообразие антител

- •16. Структура и функции антител

- •17. Распознавание и переработка антигена

- •18. Гуморальный иммунный ответ

- •19. Взаимодействие антигена и антитела и иммунные комплексы

- •20. Клеточный иммунный ответ

- •21. Толерантность

- •22. Идиотипы, антиидиотипы и их сети

- •23. Цитокиновая сеть

- •24. Иммунитет, гормоны, мозг

- •25. Антимикробный иммунитет. Общая схема

- •26. Противовирусный иммунитет

- •27. Иммунитет к бактериям

- •28. Иммунитет к грибам

- •29. Иммунитет к простейшим

- •30. Иммунитет к гельминтам

- •32. Нежелательные проявления иммунитета. Общая схема

- •33. Аллергия и анафилаксия

- •34. Иммунные комплексы, комплемент и заболевания

- •36. Аутоиммунитет

- •37. Отторжение трансплантата

- •38. Иммуносупрессия

- •39. Иммунодефициты

- •40. Вич и спид

- •41. Иммуностимуляция и вакцинация

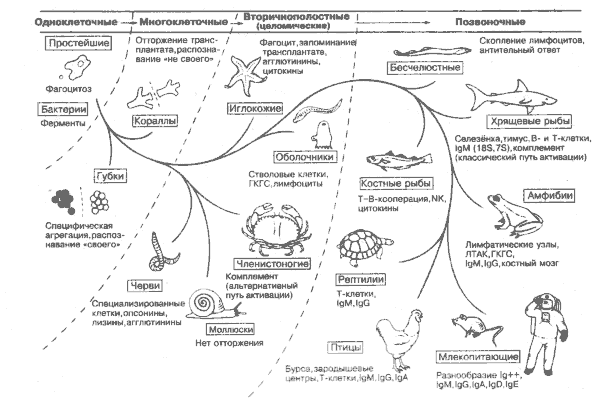

3. Эволюция иммунных механизмов

От способности амёбы распознавать свою пищу (на рисунке вверху слева) до сложнейшего гуморального и клеточного иммунитета млекопитающих (внизу справа) механизмы распознавания «своего» и «чужого» неуклонно совершенствовались, следуя всё возрастающей потребности организма поддерживать генетическое постоянство своего состава. Поэтому следует говорить не о возникновении иммунитета, а о его становлении, развитии.

На рисунке показаны основные этапы, когда предположительно произошли и сохранились наиболее важные изменения защитных механизмов. Сведения о примитивных животных по большей части основаны на изучении их весьма отдалённых потомков, имевших иммунную систему, адаптированную к новой среде обитания.

На рисунке видно, что в начале эволюции речь могла идти только о клеточном распознавании «своего» и «чужого», а значит, Т-зависимая система должна быть значительно старше гуморальной, впервые появившейся у позвоночных. У современных млекопитающих сосуществуют 3 отдельные системы распознавания на молекулярном уровне. Это поверхностные молекулы В-клеток (антитела), рецепторы Т-лимфоцитов и молекулы главного комплекса гистосовместимости (ГКГС), причём кодирующие их гены, по-видимому, произошли от общего примитивного предшественника (рис. 12). Возможно, фагоцитарные клетки содержат иной набор рецепторов (рис. 8), но подтверждения этому пока не найдено ни на генетическом, ни на молекулярном уровне.

Возникновение адаптивного иммунитета стало возможным только с появлением лимфоцитов, обладающих специфичностью и способностью создавать и хранить иммунную память о возбудителе заболевания. Впервые лимфоциты обнаруживаются у ранних позвоночных, с которыми и принято связывать зарождение адаптивного иммунитета. Очевидно, одновременное резкое изменение размеров, продолжительности жизни, температуры тела и среды обитания потребовало новых, более действенных иммунных механизмов, но прямой причинной связи между позвоночником и лимфоцитами до сих пор не найдено. Возможно, её прояснят более совершенные методы изучения ДНК древних животных и окаменелостей. Кроме того, еще только начинается систематическое исследование иммунных механизмов растений.

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ

Простейшие. Лишённые хлорофилла, эти примитивные животные должны питаться. Мало известно о том, как они распознают пищу, но поверхностные белки их находятся под очень сложным генетическим контролем.

Бактерии — паразиты, хотя и не самые мелкие, так как в

свою очередь могут быть инфицированы особыми вирусами — бактериофагами. Предполагается, что ставшие уже незаменимыми в генной инженерии рестриктазы в природе служат для распознавания и уничтожения ДНК вируса без вреда для генома самой бактерии. В свою очередь многие вирусы выработали против этого свои защитные механизмы, что хорошо иллюстрирует возможности и ограничения естественного иммунитета

Губки способны жить как отдельно, так и в колониях, используя видоспецифические гликопротеины, чтобы распознавать «своё» и предотвращать образование гибридных колоний. Созданные искусственно, такие колонии подвергаются некрозу в контактной зоне и усиленно разрушаются при попытке воссоздания.

Кораллы принимают генетически идентичные (сингенные) трансплантаты, но слабо отторгают чужеродные (аллогенные) с обоюдным разрушением. Есть свидетельства, что при этом создаётся специфическая память о предварительном отторжении, т.е. адаптивный иммунитет.

Черви. У вторичнополостных червей уже наблюдается специализация клеток. В целомической полости земляного червя обнаружено по меньшей мере 4 типа фагоцитарных клеток с различными функциями: одни осуществляют отторжение аллотрансплантата, другие выделяют бактерицидные факторы.

Членистоногие и моллюски любопытны тем, что не отторгают трансплантат. Впрочем, это связано не с отсутствием распознающих механизмов, а скорее с малой гетерогенностью их ГКГС (рис. 13). Явно преобладают гуморальные факторы, среди которых возможны и компоненты комплемента (альтернативный путь активации), защищающие от некоторых паразитов.

Иглокожие. Ещё в 1882 г. И.И. Мечников использовал морскую звезду для демонстрации специализированных фагоцитарных клеток. Иглокожие отторгают трансплантат (клеточный инфильтрат), имеют развитую иммунную память и молекулы, сходные с цитокинами (интерлейкин-1 — ИЛ-1, фактор некроза опухоли).

Оболочники (например, асцидия). Эти предшественники позвоночных обладают такими прогрессивными особенностями, как самоподдерживающаяся гемопоэтическая клетка и единая главная система гистосовместимости, контролирующая отторжение чужеродных трансплантатов. Имеют клетки, сходные с лимфоцитами.

ПОЗВОНОЧНЫЕ

Бесчелюстные (круглоротые, например миноги). Переломный момент в истории иммунитета. Первые выжившие позвоночные, у которых лимфоциты организованы в центры в области глотки и в других местах, и впервые определяются антительные иммуноглобулины — лабильные молекулы из 4 цепей, специфически вырабатываемые в ответ на различные антигены. Некоторые другие молекулы (например, адгезивные) суперсемейства иммуноглобулинов присутствуют у беспозвоночных, как и у членистоногих.

Хрящевые рыбы (например, акулы). Впервые появляются тимус, плазматические клетки (антителопродуценты) и гуморальный ответ по вторичному типу. В молекулах иммуноглобулинов появляются дисульфидные связи, а также лёгкие и тяжёлые цепи, означающие пока скорее полимеризацию, чем различия по классам. Присутствуют также молекулы комплемента (классический путь активации).

Костные рыбы. Различия в ответе на митогены и клеточная кооперация в продукции антител знаменуют начало разделения функций между Т- и В-лимфоцитами. Обнаруживаются NK-клетки, цитокины (например, интерлейкин-2, интерферон), наблюдается реакция лимфоцитов в смешанной культуре. Ещё отсутствует ГКГС, характерный для млекопитающих.

Амфибии. Впервые появляются другой класс иммуноглобулинов (IgG; рис. 16) и явно выраженные антигены ГКГС. В процессе морфогенеза (например, головастик—лягушка) возможно развитие специфической толерантности к антигенам взрослой особи. Впервые на данной стадии появляются лимфатические узлы, гемопоэз в костном мозге, лимфоидная ткань, ассоциированная с кишечником (ЛТАК).

Рептилии. Ранее считалось, что клетки тимуса у рептилий несут молекулы, сходные с сывороточными иммуноглобулинами. Более вероятно, что эти молекулы — предшественники Т-клеточных рецепторов, и антисыворотка, использованная для их выявления, перекрёстно реагировала с иммуноглобулинами. Это одна из проблем иммунологии.

Птицы замечательны тем, что имеют специальный орган для выработки В-лимфоцитов —фабрициеву сумку (или бурсу), представляющую собой мешковидный выступ заднего отдела клоаки. У птиц имеется большой многодольчатый тимус, но отсутствуют типичные лимфатические узлы. Система комплемента отличается от таковой у млекопитающих, например фактор В замещает компоненты С2 и С4 (рис. 5).

Млекопитающие характеризуются большим разнообразием классов и подклассов иммуноглобулинов и антигенов ГКГС, чем дальнейшим развитием эффекторных функций. Различия между млекопитающими достойны изумления. Например, у крыс чрезвычайно развит естественный иммунитет, а у китов и сирийских хомячков необычно низкий полиморфизм ГКГС. То, что среди такого разнообразия есть мыши, иммунологически сходные с человеком, можно считать счастливой для него случайностью.