- •1.1 Основные проблемы конструирования эвм.

- •1.2 Методы повышения надежности.

- •2.1 Выбор формы и определение размеров типовых конструкций.

- •2.2 Модульный принцип конструирования.

- •3.1 Выбор оптимальных соотношений размеров панели.

- •3.2. Теплообмен естественной конвекцией.

- •2. Теплообмен плоской и цилиндрической стенок

- •4.1 Основные тенденции развития вт, влияющие на конструирование

- •4.2 Расчет геометрических размеров панели и тэз.

- •(Конкретный пример смотри в книге на страницах 25-26)

- •5.1 Выбор оптимальных соотношений размеров многорамной стойки.

- •5.2 Тепловые модели конструкций эвм. Методика их получения.

- •6.1 Расчет геометрических размеров многорамной стойки при заданной задержке сигнала.

- •6.2 Способы уменьшения помехи по цепям управления.

- •7.1 Расчетная модель конструкции эвм как механической системы, характеристика ее качества. Определение реакции конструкции на виброускорение.

- •7.2 Выбор формы типовых конструкций. Основные схемы геометрической компоновки.

- •8.1. Перекрестная помеха. Рекомендации по конструированию линий связи.

- •4. Возможность отдельного анализа ёмкостной и индуктивной составляющей пп.

- •8.2. Характеристики надежности км при вибрациях, рекомендации по использованию видов вибрации для испытания элементов и км .

- •9.1. Цель и принципы конструкторского проектирования.

- •9.2. Определение теплового сопротивления от корпуса ис к каркасу блока.

- •10.1. Теплообмен в конструкции эвм.

- •10.2. Графический метод оценки искажений сигналов от эффекта отражений в линиях связи схем ттл.

- •11.1. Помехи по цепям управления. Рекомендации по конструированию цепей управления.

- •11.2. Теплообмен вынужденной конвекцией.

- •1.Продольное обтекание

- •2.Поперечное обтекание

- •12.1. Индуктивная составляющая перекрестной помехи. Способы ее уменьшения.

- •12.2. Методика получения тепловых моделей конструкций эвм.

- •13.1. Определение теплового сопротивления типовых конструкций при теплообмене кондукцией.

- •13.2. Анализ взаимодействующих цепей связи элементов эвм.

- •14.1. Типовые конструкции. Их основные элементы.

- •14.2. Помеха по шинам питания. Способы ее уменьшения.

- •15.1 Выбор вида печатной платы в зависимости от быстродействия схем

- •15.2 Методика получения модели конструкции эвм как механической системы. Анализ элементов конструкции

- •16.1 Определение допустимой длины взаимодействующих линий связи

- •16.2 Основные элементы типовых конструкций

- •17.1 Одноуровневые и многоуровневые принципы конструирования

- •17.2 Анализ искажений сигналов в несогласованных линиях связи

- •18.1 Основные задачи конструкторского проектирования

- •18.2 Определение допустимой длины несогласованной линии связи

- •19. 1. Показатели надежности невосстанавливаемых эвм.

- •19.2. Способы уменьшения перекрестной помехи.

- •20. 1. Классификация нестационарных эвм. Виды механических воздействий на них. Основные задачи конструирования.

- •20.2. Определение тепловых сопротивлений пакета субблоков.

- •Элементарная ячейка пакета субблоков.

- •21. 1. Геометрическая компоновка конструкции эвм.

- •21.2. Теплообмен естественной конвекцией.

- •2. Теплообмен плоской и цилиндрической стенок

- •22.1 Оценка надежности эвм как сложного объекта.

- •22.2 Тепловой режим конструкции эвм. Способы переноса тепловой энергии.

- •23.1 Емкостная составляющая перекрестной помехи. Способы ее уменьшения

- •P.S. Прошу прощения, со способами уменьшения не разобрался

- •23.2 Теплообмен кондукцией

- •24.1 Показатели надежности восстанавливаемых эвм

- •24.2 Расчет теплового сопротивления корпуса ис-каркаса блока.

- •Возможно к этому же вопросу относятся слайды 4.39 и 4.40

- •25.1 Виды отказов из-за механических взаимодействий. Определение вида вибрационного воздействия и его свойств, влияющих на работоспособность эвм.

- •25.2 Определение понятия «надежность». Основные свойства надежности.

- •26.1 Соотношения между емкостной и индуктивной составляющих перекрестной помехи

- •26.2 Оценка показателей надежности конструктивных модулей.

- •27.1. Способы замены широкополосной случайной вибрации.

- •27.2. Виды, объекты применения бис и основные задачи конструктора.

- •28.1. Математическая модель конструкции эвм с сосредоточенными параметрами.

- •28.2. Основные проблемы конструирования и применения бис.

- •29.1. Оценка качества конструкции как механической системы.

- •29.2. Виды корпусов бис.

- •30.1. Расчетная модель конструкции с сосредоточенными и распределенными параметрами.

- •31.1. Частоты и формы собственных колебаний печатной платы как тонкой пластины. Сопоставление способов ее крепления граничным условиям.

- •31.2. Особенности конструирования эвм на микропроцессорах.

- •32.1. Исследование печатной платы по неполной системе собственных функций.

- •32.2. Методы и элементы электрических соединений бис.

- •33.1. Анализ способов крепления плат. Пример способа, порождающего условие зажатого края. Рекомендации по улучшению качества несущих конструкций.

- •33.2. Внутри и межплатные соединения аппаратуры на бис.

17.2 Анализ искажений сигналов в несогласованных линиях связи

Модель переходных

процессов в элементарной цепи связи

без учета потерь имеет следующий вид:

![]() ;

;

![]() ,

где x и t – координаты расстояния и

времени. Граничные условия – выходные

характеристики элемента-источника и

выходная характеристика элемента-приемника.

Эквивалентные уравнения в конечных

разностях:

,

где x и t – координаты расстояния и

времени. Граничные условия – выходные

характеристики элемента-источника и

выходная характеристика элемента-приемника.

Эквивалентные уравнения в конечных

разностях:

![]() ,

,

![]() ,

где iн,

Uн,

ik,

Uk

– токи и напряжения соответственно в

начале и конце линии, m=t/Tз.

,

где iн,

Uн,

ik,

Uk

– токи и напряжения соответственно в

начале и конце линии, m=t/Tз.

18.1 Основные задачи конструкторского проектирования

1) Разработка конструкции как средства электрического и механического соединения входящих в узел компонентов. Она включает: выбор формы; геометрическую компоновку; разрабоку конструкции деталей и всего узла в целом.

2) Схемно-топологическое конструирование – предполагает топологическую реализацию части схемы в монтажном пространстве соответствующего конструктивного узла или модуля. Эта задача имеет высокую размерность. В соответствии с преследуемыми целями она декомпозируется на подзадачи: схемная компоновка – определение схемы, которую необходимо реализовать в данном модуле или его части; размещение – определение положения элементов схемы в монтажном пространстве или его части; трассировка – определение траекторий линий связи.

18.2 Определение допустимой длины несогласованной линии связи

Если затягивание переднего фронта можно не учитывать, то предельная длина несогласованного соединения определяется амплитудой колебаний в конце линии, например, должно выполняться условие DU+ £ Uпд. Согласно теории DU+ £ 0,15 Uлог, если 2Tз £ tф. Откуда, если Uпд £ 0,15 Uлог, то Tз = lдt’з.р £ tф/2. Тогда lд = tф/(2t’з.р).

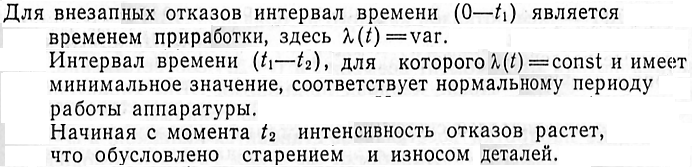

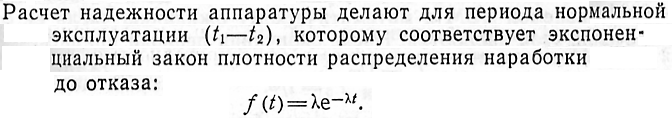

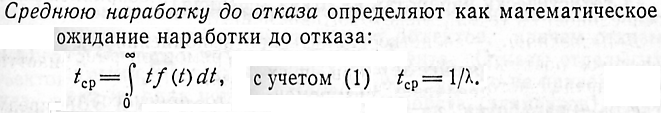

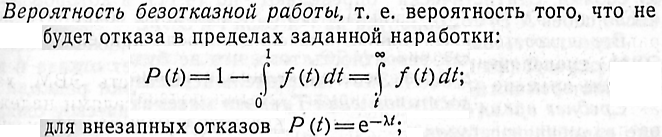

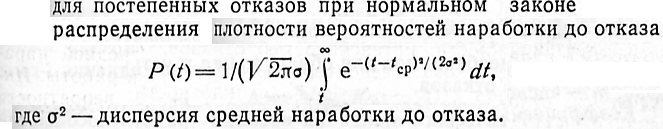

19. 1. Показатели надежности невосстанавливаемых эвм.

Эти ЭВМ характеризуются следующими показателями :

1. Интенсивностью отказов.

2. Средней наработкой до первого отказа.

3. Вероятностью безотказной работы.

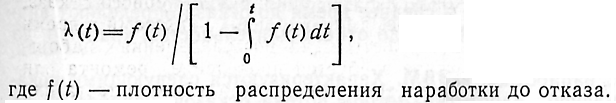

Интенсивность отказов l(t) [1/час] – условная плотность вероятности возникновения отказа к моменту времени (t) при условии, что до этого момента отказ не возникал:

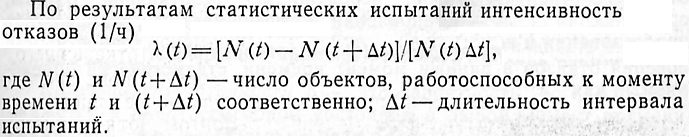

Зависимость интенсивности отказов от времени

1 – внезапные отказы;

2 – постепенные отказы

19.2. Способы уменьшения перекрестной помехи.

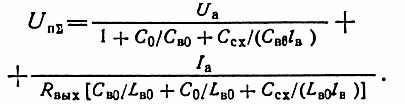

Рассмотрим формулу суммарной ПП при встречном включении

![]()

с точки зрения выработки рекомендаций по использованию линий связи и печатных плат в зависимости от скорости переключения элементной базы.

1. tфU>2,5t. В этом случае экспоненциальным членом можно пренебречь. Независимо от полярности помехи:

![]()

Из формулы видно, что амплитуда помехи

прямо пропорциональна длине участка

взаимодействия, длительность помехи

приблизительно равна длительности

фронта. При учете только емкостной

составляющей допустимую длину участка

взаимодействия можно определить из

условия Uпд ³

Uа·R·Св0·lв/tфU

откуда

![]()

2. tфU < t. Разложив экспоненту в ряд и ограничившись двумя членами разложения, получим

Отсюда видно, что амплитуда помехи практически не зависит от длины участка взаимодействия, а длительность помехи прямо пропорциональна его длине.

О сновные

способы снижения ПП за счет изменения

топологии, геометрии и конструкции

межсоединений:

сновные

способы снижения ПП за счет изменения

топологии, геометрии и конструкции

межсоединений:

трассировка ЛС на соседних слоях под углом 90 или 45°;

увеличение расстояния между ЛС на одном слое;

использование согласного включения элементов взаимодейст-вующих цепей;

для уменьшения ёмкостной составляющей ПП использование диэлектриков с малым e;

для уменьшения индуктивной составляющей

ПП – увеличение расстояния между взаимо-

действующими цепями, таким образом, что-

уменьшалась площадь перекрытия контуров,

образуемых

взаимодействующими линиями

образуемых

взаимодействующими линиями

и соединяемыми ими элементами;

разнесение контактов разъемов взаимодей-

ствующих цепей, элементы которых располо-

жены на разных субблоках;

использование разделяющего экранирующего проводника;

выполнение коаксиальным кабелем или экранированной витой парой участков взаимодействующих цепей на длине, превышающей допустимую;

использование МПП со специальными структурами сигнально-потенциальных звеньев.