- •3.1. Травматические повреждения

- •3.1.1. Открытые повреждения

- •3.1.2. Закрытые повреждения

- •3.1.3. Электротравма

- •3.1.4. Последствия травматических повреждений

- •3.2. Дерматозы (болезни кожи)

- •3.1. Дифференциально-диагностические признаки контактного дерматита и экземы

- •3.3. Папилломатоз

- •3.4. Грыжи

- •3.5. Торакальное ранение

- •3.6. Инородные тела во рту, в глотке, гортани, трахее, пищеводе, желудке и кишечнике

- •3.7. Болезни уха

- •3.8. Болезни глаз

- •3.9. Заболевания надкостницы и костей

- •3.10.1. Понятие о переломах костей и их характеристика

- •3.10.2. Классификация переломов длинных трубчатых костей

- •3.10.3. Методы лечения переломов костей

- •3.3. Типоразмеры кортикальных шурупов и инструментов для их имплантации

- •3.4. Типоразмеры спонгиозных шурупов и инструментов для их имплантации

- •3.11. Болезни сухожилий и сухожильных влагалищ

- •3.12. Болезни суставов

- •3.13. Дисплазия тазобедренных суставов

- •3.6. Определение степени дисплазии тбс по результатам параметрической балльной оценки

- •3.14. Болезни прямой кишки

3.3. Типоразмеры кортикальных шурупов и инструментов для их имплантации

Размер кортикального шурупа, мм 4,5 3,5 2,7 2 1,5 |

Диаметр головки, мм 8 6 5 4 3 |

Диаметр резьбы, мм 4,5 3,5 2,7 2 1,5 |

Диаметр сверла для вспомогательного отверстия, мм 3,2 2,5 2 1,5 1,1 |

Диаметр сверла для скользящего отверстия, мм 4,5 3,5 2,7 2 1,5 |

Диаметр метчика, мм 4,5 3,5 2,7 2 1,5 |

Спонгиозные шурупы. Характеризуются относительно тонким телом, широкой и глубокой резьбой (рис. 3.20, б), что придает шурупу значительно боль-

шую фиксирующую силу в метафизар-ном и эпифизарном отделах кости. Шурупы с длинной резьбой используют для закрепления пластины на метафи-зарных и эпифизарных участках кости; шурупы с короткой резьбой — в качестве стягивающих. Спонгиозные шурупы, как правило, нарезают резьбу сами, за исключением случаев плотной кортикальной кости, когда резьбу необходимо нарезать заранее. Хирург во время сверления может определить качество кости и, таким образом, необходимость использования метчика (типоразмеры спонгиозных шурупов и инструментов для их имплантации показаны в табл. 3.4).

3.4. Типоразмеры спонгиозных шурупов и инструментов для их имплантации

Типоразмер шурупа, мм |

Диаметр головки шурупа, мм |

Диаметр сверла, мм |

Диаметр метчика, мм |

Спонгиозный, 6,5 8 3,2 6,5 |

|||

Спонгиозный, 462 4 |

|||

Спонгиозный, 3,5 6 2 3,5 |

|||

Маллеолярный, 4,5 8 3,2 Самонарсза- |

|||

ющий, 4,5 |

|||

Маллеолярные шурупы. У данных шурупов короткая резьба с наружным диаметром 4,5 мм, такие же профиль резьбы и шаг, как у кортикальных шурупов. Однако благодаря тонкому острому концу маллеолярные шурупы нарезают собственный канал в губчатой кости. В качестве шурупов с короткой резьбой они представляют собой классический пример стягивающих шурупов, разработанных для фиксации костных фрагментов. Резьбу для маллео-лярного шурупа можно также нарезать при помощи метчика диаметром 4,5 мм. Головка шурупа большего диаметра, что позволяет создать максимальную компрессию между фрагментами и не допустить вдавливания головки в губчатую кость.

Показания к фиксации стягивающими шурупами: реконструкция внутрисуставных переломов и диафизарных с линией излома, превышающей диаметр кости и 2 раза.

Техника фиксации шурупами. Для того чтобы кость была вновь способна переносить нагрузку, необходимо восстановить ее структурную целостность. До тех пор пока между фрагментами остается щель, хотя бы маленькая, фрагменты при нагрузке смещаются относительно друг друга. Нагрузка в этом случае передается от одного фрагмента кости к другому через пластину, а не непосредственно от отломка к отломку, что приводит к перелому имплантанта.

Наиболее эффективный путь восстановления структурной целостности — это не только полная репозиция фрагментов кости до контакта, но и создание компрессии при контакте. Компрессия обеспечивает прямую передачу нагрузки от одного фрагмента кости к другому, что уменьшает нагрузку на фиксирующий имплантант и увеличивает стабильность фиксации, однако не влияет в значительной степени на прочность. Поэтому торзионные (от скручивания) переломы с.длинной спиральной линией излома, а также косые неосколь-чатые переломы лучше фиксировать шурупами в сочетании с защитной пластиной или экстернальными аппаратами (аппаратами внешней фиксации).

Для достижения максимальной межфрагментарной компрессии стягивающий шуруп необходимо вводить в середину фрагмента на равном расстоянии от краев перелома и строго под прямым углом к его плоскости. Если шуруп введен не перпендикулярно к плоскости перелома, то по мере затягивания он вызывает действие сдвигающих сил и фрагменты смещаются.

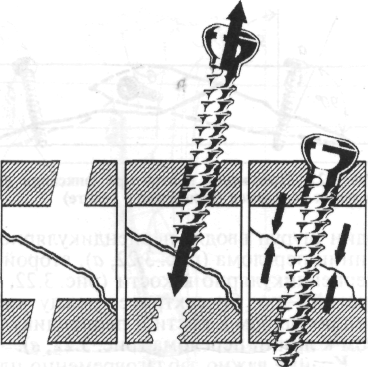

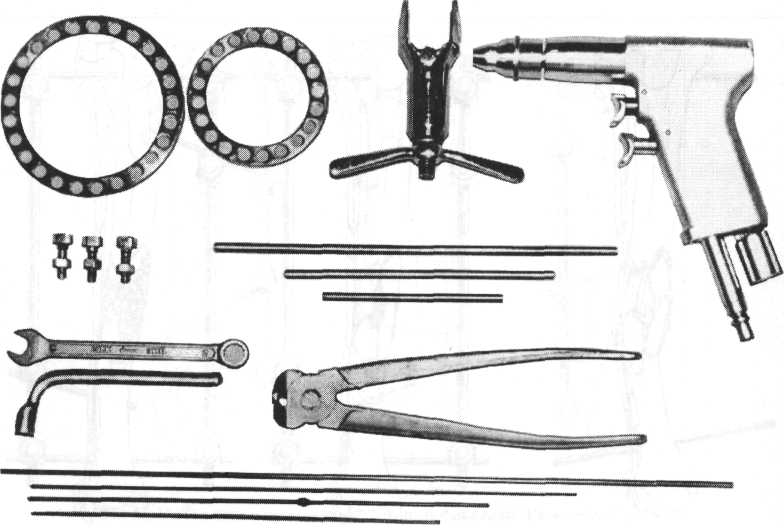

Чтобы создать компрессию между двумя фрагментами (рис. 3.21), резьба шурупа должна быть фиксирована только в дальнем кортикальном фрагменте. В

Рис. 3.21. Создание компрессии между двумя фрагментами стягивающим шурупом

кортикальном слое близлежащего фрагмента рассверливают скользящее отверстие диаметром 3,5 мм, в противолежащем кортикальном слое — отверстие диаметром 2,5 мм под резьбу. При этом нужно быть уверенным, что шуруп будет фиксирован лишь в противолежащем «резьбовом отверстии». Чтобы компрессия была максимальной, шуруп располагают под углом 90° к линии перелома.

Если резьба шурупа фиксирована к обоим — близлежащему и отдаленному — кортикальным слоям, то после затягивания шурупа компрессию не удается создать, так как кортикальные слои не могут сблизиться.

Спонгиозные шурупы используют в области метафиза по принципам стягивающих шурупов.

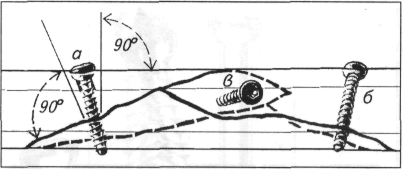

Чтобы достичь стабильности в диа-физарном отделе кости с помощью только стягивающих шурупов, необходимо выполнить два условия: 1) длина линии излома должна быть как минимум в два раза больше диаметра кости на уровне перелома; 2) перелом должен быть фиксирован как минимум тремя стягивающими шурупами. Причем

Рис. 3.22. Положение винтов при фиксации спиральных переломов (пояснение в тексте)

один шуруп вводят перпендикулярно к линии перелома (рис. 3.22, а), второй — перпендикулярно к кости (рис. 3.22, б), третий — по биссектрисе между перпендикуляром к кости и перпендикуляром к линии перелома (рис. 3.22, в).

Крайне важно заблаговременно планировать метод внутренней фиксации, до выполнения репозиции перелома. После репозиции исчезают важные

ориентиры для выбора оптимального направления стягивающих шурупов, труднее определить расположение плоскости перелома и найти середину между обоими фрагментами. Как только перелом репонирован, становится крайне сложно попасть сверлом точно в середину кортикального слоя отдаленного фрагмента. Гораздо проще просверлить скользящее отверстие или отверстие с резьбой до репозиции фрагментов.

Вспомогательное отверстие для кортикального шурупа диаметром 3,5 мм необходимо просверлить в дальнем кортикальном слое по направлению от медулярного канала кнаружи сверлом диаметром 2,5 мм. После репозиции фрагментов с помощью специального целевого устройства сверлят скользящее отверстие в середине близлежащего кортикального слоя сверлом диаметром 3,5 мм (рис. 3.23).

Рис. 3.23. Видоизмененная техника фиксации фрагментов кости стягивающим винтом:

а — рассверливание отверстия сверлом диаметром 2,5 мм в дальнем кортикальном слое; б— применение целевого устройства для формирования отверстия перпендикулярно к линии излома; в —формирование отверстия в ближнем кортикальном слое

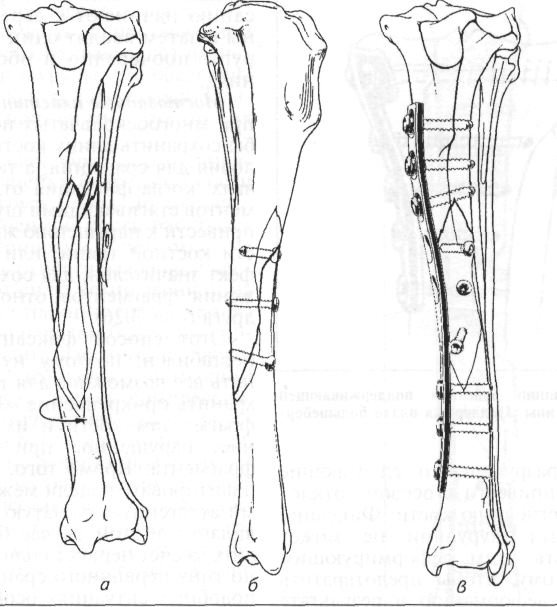

Рис. 3.24. Защитная функция пластины:

я —простой винтообразный диафизарный перелом большеберцовой кости; б — фиксация фрагментов при помощи стягивающих винтов; в —дополнительная фиксация фрагментов нейтрализационной пластиной

Остеосинтез с использованием пластин.

Пластины крепят к кости, чтобы обеспечить фиксацию фрагментов. В зависимости от биомеханической функции выделяют защитные (нейтрализационные) пластины, опорные, компрессионные, а также пластины для стягивания.

Защитные, или нейтрализационные, пластины. Фиксация стягивающими шурупами сама по себе не способна выдерживать значительную нагрузку. Поэтому после того как диафизарный перелом внутренне зафиксирован стягивающими шурупами, для защиты меж-

фрагментарной компрессии от скручивающих, сгибающих и сдвигающих сил применяют пластины, получившие название защитных или нейтрализацион-ных (рис. 3.24). Пластину моделируют по форме кости и шурупы вводят в нейтральной позиции.

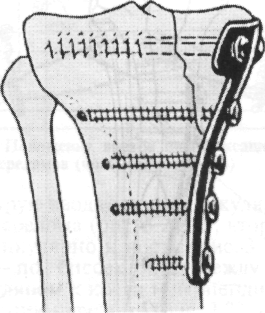

Опорные пластины. Фиксацию стягивающими шурупами чаще всего применяют при реконструкции эпифизар-ных и метафизарных переломов. При нагрузке шурупы подвергаются воздействию сдавливающих и сдвигающих сил. Если метафиз сломан и кортикаль-

Рис. 3.25. Принцип действия поддерживающей (опорной) пластины. Поддержка плато большебер-цовой кости

ный слой разрушен, то сдвигающие силы могут привести к осевому отклонению или сгибанию кости. Фиксация стягивающими шурупами не может противостоять этим деформирующим силам, поэтому, чтобы предотвратить аксиальную деформацию в результате сдвига или сгибания, на разрушенный кортикальный слой накладывают поддерживающую (опорную) пластину (рис. 3.25).

Пластину, точно соответствующую форме подлежащего кортикального слоя, прочно крепят к основному фрагменту (фиксация пластины шурупами к фрагменту, который она поддерживает, необязательна). Кроме того, важны порядок и способ введения шурупов через опорную пластину.

Если отверстия пластины овальной формы, то шурупы, фиксирующие пластину к кости, должны быть расположены в отверстиях пластины ближе к линии перелома. В этом положении, если возникает нагрузка, любая тенденция пластины к смещению предот-

вращается самими шурупами. Фиксацию начинают с середины пластины и затем вводят один за другим шурупы поочередно в обоих направлениях.

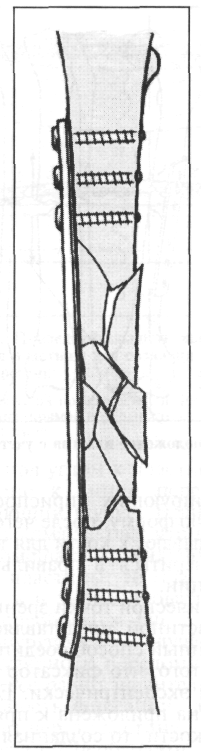

Мостовидные пластины. Применяют при многооскольчатых переломах, чтобы сохранить длину кости и создать условия для сращения, а также в тех случаях, когда фиксация отдельных фрагментов стягивающими шурупами может привести к нарушению жизнеспособности кос*гной ткани, или же, когда дефект значителен, для сохранения положения фрагментов относительно друг друга (рис. 3.26).

Этот способ фиксации пластиной нестабилен: поэтому нужно предпринять все возможное для того, чтобы сохранить прикрепление мягких тканей к фрагментам кости и их кровоснабжение, нарушенное при раскалывании фрагмента. Кроме того, можно трансплантировать в щели между фрагментами аутогенную губчатую кость. Консолидация в этом случае будет происходить за счет периостальной мозоли, а не по типу первичного сращения кости. В подобных ситуациях особенно полезна методика непрямой репозиции. Оба конца пластины прочно фиксируют тремя или четырьмя шурупами к целым фрагментам кости вне зоны перелома. В качестве дополнительной фиксации мы рекомендуем использовать аппарат Г. А. Илизарова, или стержневой наружный фиксатор.

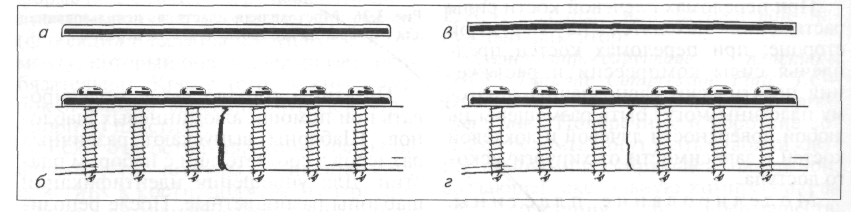

Самокомпрессирующие пластины (DCP—Dinamic Compression Plate; LC— DCP—Limited Contact-Dinamic Compression Plate). Поперечные и короткие косые переломы могут быть стабилизованы самокомпрессирующей пластиной, создающей аксиальную компрессию за счет сочетания двух преимуществ: овальной формы отверстий пластины и эксцентрического способа введения шурупов.

Перелом сначала анатомически ре-понируют, а затем через овальные отверстия пластины (с использованием соответствующего направителя) вводят эксцентрически шурупы, что обеспечивает компрессию перелома по оси. Пластины следует применять с учетом сил растяжения.

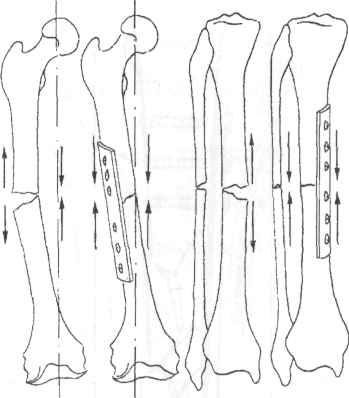

Вследствие своеобразного отношения головки и шейки бедренной кости к диафизу нагрузка тела по отношению к оси бедренной кости распределена эксцентрически, поэтому на внутренней поверхности бедренной кости преобладают силы компрессии, а на наружной — дистракции (растяжения) (рис. 3.27). Если перелом бедренной кости зафиксирован пластиной с наружной стороны, то силы дистракции трансформируются в силы компрессии. Если же пластину разместить на внутренней поверхности бедренной кости, то остеосинтез не будет стабильным из-за того, что силы растяжения способствуют образованию щели на наружной поверхности бедренной кости, что в конечном итоге приведет к изгибу или перелому имплантанта вследствие нагрузки.

Для костей голени при переломах характерна тенденция к вальгусному отклонению, а значит, силы растяжения преобладают на передневнутренней поверхности, где и должна располагаться пластина.

При переломах плечевой кости силы растяжения находятся на наружной стороне; при переломах костей предплечья силы компрессии и растяжения практически равнозначны, поэтому пластины могут быть размещены на любой поверхности лучевой и локтевой костей в зависимости от хирургического доступа.

Моделирование пластины. Для прочной механической фиксации перелома необходимо тщательно моделировать пластину по форме кости.

Рис. 3.26. Мостовидная пластина, использованная для перекрытия многооскольчатого перелома

Пластины гораздо легче моделировать при помощи алюминиевых шаблонов. Шаблоны выпускают различных размеров в соответствии с набором пластин. Для упрощения идентификации шаблоны разноцветные. После репозиции шаблон прикладывают к кости и аккуратно придавливают. Затем его удаляют и придают пластине при помо-

Рис. 3.27. Расположение пластин с учетом сил растяжения

щи моделирующих приспособлений аналогичную форму, после чего пластину прикладывают к кости для того, чтобы удостовериться в правильности ее конфигурации.

С механической точки зрения остео-синтез пластиной представляет собой несовершенный способ соединения костей из-за того, что фиксатор прилагают к кости эксцентрически. Если прямая пластина приложена к прямой поверхности кости, то созданная ею ком-

прессия распределяется в основном на прилежащий к пластине кортикальный слой, в то время как на противоположную сторону кости компрессия не распространяется. Изменяя форму пластины, можно добиться, чтобы и противоположный кортикальный слой был под нагрузкой. Для этого с помощью формовочных ключей пластину моделируют так, чтобы она своими концами опиралась на кость, а середина ее отстояла от кости в зоне перелома на 2...3 мм (рис. 3.28). Если диафиз кости слегка вогнут, то пластину оставляют прямой или слегка изгибают.

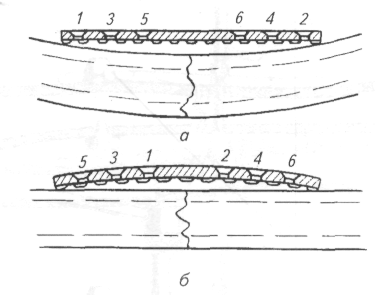

Чтобы компрессию равномерно распределить по всему диаметру кости и стабильно зафиксировать отломки, необходимо соблюдать порядок введения шурупов. При вогнутой поверхности диафиза пластина фактически короче подлежащей длины кости, поэтому вначале вводят краевые винты, постепенно приближаясь к центру, благодаря чему достигают компрессию по кортикальному слою вдали от пластины (рис. 3.29, а).

Если поверхность диафиза прямая, а пластина слегка выпуклая, то это значит, что пластина длиннее подлежащей поверхности кости. В этих случаях пластину вначале фиксируют у зоны перелома, что приближает кость к пластине и распределяет компрессию

Рис. 3.28. Моделирование пластины

я и «— неправильно и правильно смоделированная пластина; 6и г— наложение неправильно (зияет линия перелома) и правильно (равномерное распределение компрессии по всему диаметру кости) смоделированной пластины

равномерно по всему диаметру кости (рис. 3.29, б).

Сгибание пластины используют только в случае двухфрагментарных переломов. В случае сложных переломов сгибание может нарушить репозицию фрагментов.

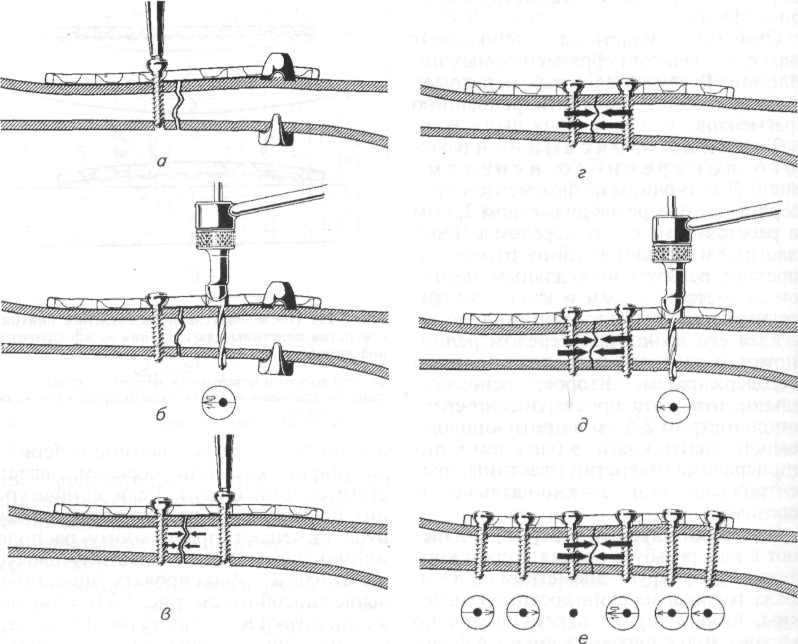

Техника фиксации простого поперечного перелома (рис. 3.30). В одном из фрагментов просверливают отверстие диаметром 2,5 мм на расстоянии 1 см от перелома. Через пластину измеряют глубину отверстия, нарезают резьбу кортикальным метчиком диаметром 3,5 мм и вводят кортикальный шуруп того же диаметра, не затягивая его до конца. Перелом репор-нируют и удерживают репозиционным костодержателем. Второе, вспомогательное, отверстие просверливают сверлом диаметром 2,5 мм в противоположном фрагменте кости, в ближнем к линии перелома отверстии пластины, эксцентрически (как можно дальше от перелома).

Измеряют глубину отверстия, нарезают в нем резьбу и вводят второй кортикальный шуруп диаметром 3,5 мм. Когда головка шурупа достигает пластины, второй шуруп перемещается по направлению к перелому вместе с фрагментом кости, вызывая осевую межфрагментарную компрессию. Поочередное затягивание первого и второго шурупов приведет к созданию осевой компрессии и стабильной фиксации. Оставшиеся шурупы вводят затем в нейтральной позиции через центры овальных отверстий от перелома к периферии пластины.

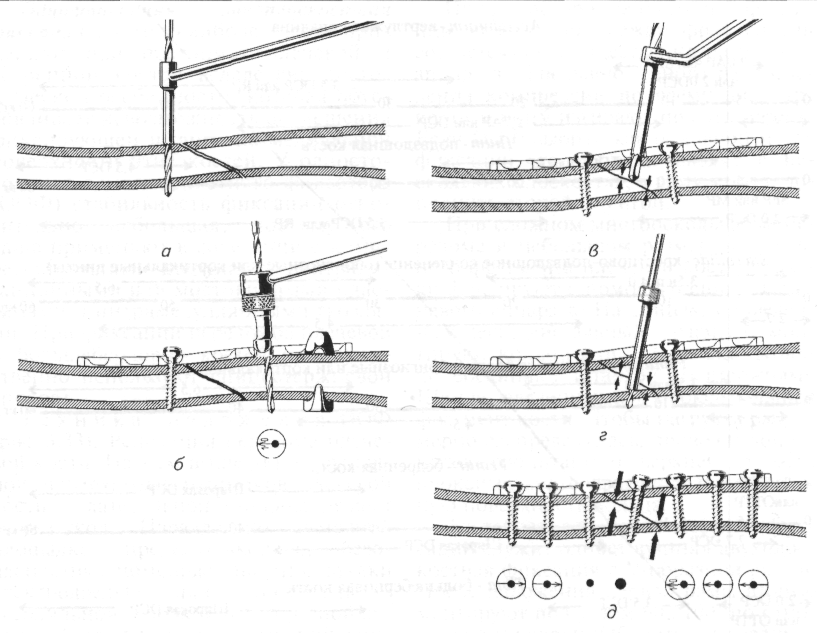

Техника фиксации простого косого перелома (рис. 3.31). Согласно биомеханическим исследованиям можно в значительной степени увеличить устойчивость осевой компрессии к сгибанию и кручению при остеосинтезе коротких косых переломов, если уже после создания комп-

Рис. 3.29. Последовательность введения винтов к отверстия пластины для создания межфрагментарной компрессии:

а — при погнутой поверхности диафиза и прямой пластине; 6— при прямой поверхности диафиза и слегка выпуклой пластине

рессии под углом к пластине и перпендикулярно к линии перелома ввести стягивающий шуруп. Если конфигурация перелома такова, что введение шурупа помешает правильному расположению пластины, то пластину следует наложить и зафиксировать описанным выше способом (см. рис. 3.30). Стягивающий шуруп в таком случае вводят перпендикулярно к перелому вне пластины. Он все равно значительно увеличит стабильность фиксации, даже если не проходит через пластину.

Пластину необходимо фиксировать сначала к фрагменту, линия перелома которого составляет острый угол с осью пластины (рис. 3.31, о). Моделируют пластину по форме кости и крепят ее к отломку винтом, введенным в центр овального отверстия. При этом исключена возможность скольжения отломков, поскольку острый конец одного фрагмента вклинивается между другим фрагментом и пластиной (рис. 3.31, б).

Второй винт вводят через отверстие пластины в дистальный фрагмент, используя направитель для эксцентри-

Рис. 3.30. Поэтапное наложение самокомпрессирующей пластины для фиксации простого поперечного перелома:

я — формирование отверстия диаметром 2,5 мм в одном из фрагментов и введение кортикального винта диаметром 3,5мм; б — эксцентрическое формирование вспомогательного отверстия в противоположном фрагменте кости; а — введение во вспомогательное отверстие кортикального шурупа диаметром 3,5мм; г —создание межфрагментарной осевой компрессии; д и е — формирование отверстий и введение винтов через овальные отверстия пластины в нейтральной позиции

ческого (у дальнего от перелома края наклонно-овального отверстия) введения винта, создавая тем самым компрессию между фрагментами. Затем вводят винт в наклонное отверстие так, чтобы он проходил через два отломка, увеличивая их компрессию (рис. 3.31, в, г). Все остальные винты вводят последовательно справа и слева от середины

пластины в нейтральной позиции (рис. 3.31, д).

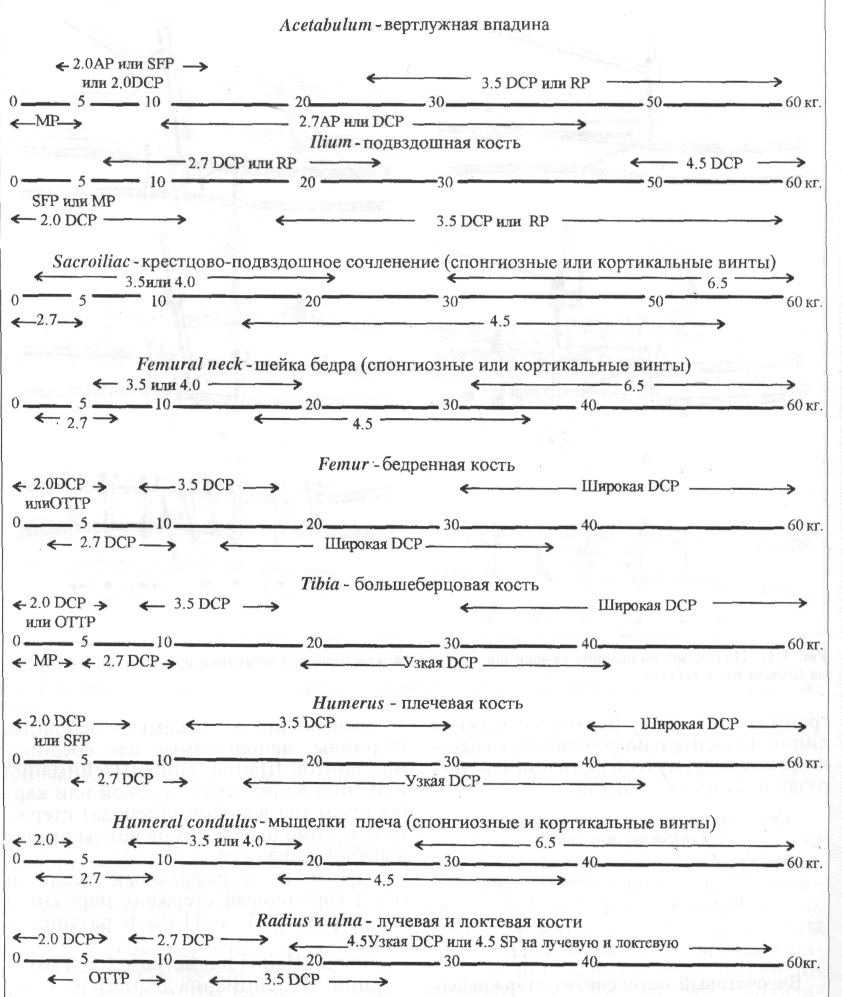

Выбор имплантанта с учетом размеров животного. Размер имплантанта зависит от массы собаки. Цифры на основных горизонтальных линиях под названиями анатомических структур показывают приблизительную массу животного в кило-

Рис. 3.31. Поэтапное наложение самокомпрессирующей пластины для фиксации простого косого перелома (пояснение в тексте)

граммах (рис. 3.32). Верхняя и нижняя линии относительно основной указывают рекомендуемую область применения различных имплантантов.

Сроки удаления пластины в зависимости от возраста животных

Возраст собаки, Сроки удаления им-

мес плантанта, мес

ДоЗ 1

3...6 2...3

6...10 3...5

Более 10 5...14

Внеочаговый остеосинтез стержневыми аппаратами. К основным элементам наружного фиксатора АО относят:

вращающиеся зажимы— основные шарниры, используемые для соединения винтов Шанца, спиц Штейнманна или спиц Киршнера с трубкой или кар-боновым (из волокон углерода) стержнем. С помощью зажимов винты вводят в любой плоскости;

трубки из нержавеющей стали и (или) карбоновый стержень наружным диаметром от 4 до 11 мм и различной длины;

винты Шанца диаметром 2,5; 4мм;

спицы Штейнманна диаметром 4мм;

спицы Киршнера диаметром 2... 2,5мм.

Рис. 3.32. Схема выбора имплантанта с учетом массы животного:

АР— пластина для вертлужной впадины; SFP — пластина для малых фрагментов; МР— мини-пластина; ОТТР — пластина-1/3 трубки; DCP — динамическая компрессирующая пластина; RP— реконструктивная пластина

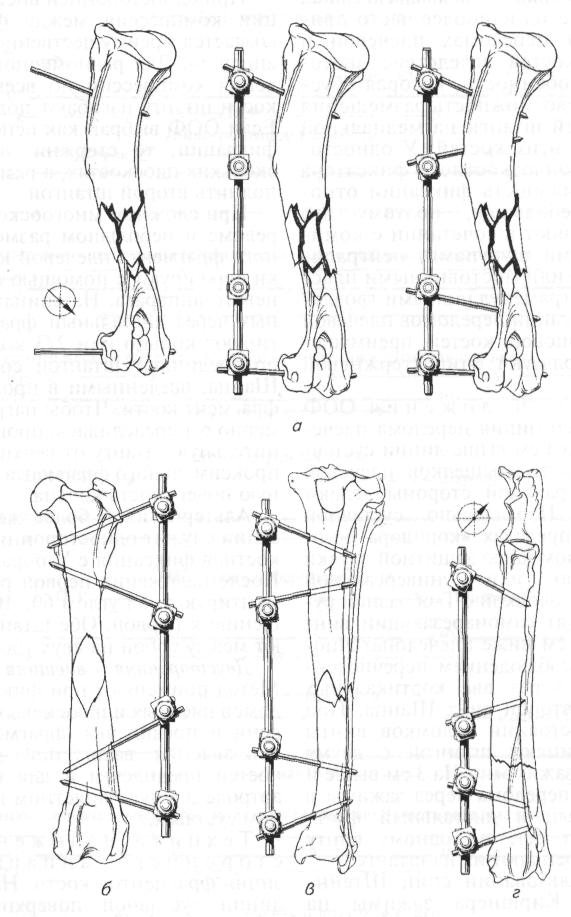

Односторонняя одноплоскостная фиксация. Метод наиболее часто применяют при переломах плечевой и бедренной костей вследствие анатомической особенности, которая обусловливает невозможность размещения фиксирующей штанги на медиальной поверхности этих костей. У одностороннего одноплоскостного фиксатора (ООФ) стабильность фиксации относительно небольшая, поэтому его чаще применяют в сочетании с компрессирующими шурупами, нейтрали-зационными или мостовидными пластинами и интрамедуллярными гвоздями. При фиксации переломов плечевой и большеберцовой костей преимущественно используют спицестержневой аппарат.

Техника наложения ООФ (рис. 3.33). Репозиция перелома плечевой кости. На 1 см выше линии суставной поверхности мыщелков плечевой кости с латеральной стороны делают разрез-укол. Параллельно суставной площадке в пределах «коридора безопасности» с помощью защитной втулки электродрелью или универсальной сверлильной головкой с Т-образной рукояткой вводят самонарезающий винт Шанца. На 3 см ниже плечелопаточно-го сустава с соблюдением перечисленных правил через два кортикальных слоя вводят второй винт Шанца. При правильном стоянии отломков винты Шанца соединяют штангой с двумя свободными зажимами. На 3 см выше и ниже линии перелома через зажимы в проксимальный и дистальный фрагменты вводят еще по одному винту Шанца и закрепляют их на штанге.

При использовании спиц Штейн-манна или Киршнера зажимы на штанге сближают между собой руками или с помощью контрактора. Спицы вводят под углом 35...40° к оси кости (это предупреждает их скольжение в кости).

При односторонней внешней фиксации компрессия между фрагментами создается преимущественно на стороне аппарата. Для равномерного распределения компрессии по всему диаметру кости штангу изгибают под углом 175°. Если ООФ выбран как основной метод фиксации, то стержни вводят в нескольких плоскостях, а раму можно дополнить второй штангой.

При сложном многооскольчатом переломе и небольшом размере дисталь-ного фрагмента плечевой кости отломки фиксируют с помощью спицестерж-невого аппарата. На спицах, проведенных через дистальный фрагмент, монтируют кольцо или 2/3 кольца. Кольцо соединяют штангой со стержнями Шанца, введенными в проксимальный фрагмент кости. Чтобы нагрузка равномерно распределилась, проводят дополнительную штангу от верхнего стержня проксимального фрагмента на медиальную поверхность кольца.

Альтернативой более жесткой фиксации служит односторонняя двухплос-костная фиксация с V-образной рамой. После наложения первой рамы вторую монтируют под углом 60...100° по отношению к первой. Обе штанги соединяют между собой на двух уровнях.

Двусторонняя внешняя фиксация. Метод применяют при фиксации переломов пястных и плюсневых костей, голени и предплечья, фрагментов после исправления вальгусной деформации костей предплечья и для выполнения артродеза в лучезапястном и скакательном суставах.

Техника наложения двустороннего аппарата. Репозиция фрагментов кости. На 3 см ниже линии суставной поверхности плато большеберцовой кости с медиальной поверхности делают разрез-укол. Параллельно суставной площадке, перпендикулярно к оси проксимального фрагмента в пределах «коридора безо-

Рис. 3.33. Техника односторонней внешней фиксации. Расположение ООФ на различных сегментах кости:

я— на плечевой кости; 6— на бедренной кости; в —на голени (большебсриовая/ малоберцовая кости): г-на предплечье (Лучевая/локтевая кости)

пасности» с помощью защитной втулки электродрелью или универсальной сверлильной головкой с Т-образной рукояткой вводят спицу Штейнманна или спицу Киршнера в соответствии с диаметром кости. На 3 см выше скакательного сустава с соблюдением перечисленных правил вводят вторую спицу Штейнманна параллельно первой (рис. 3.34, а). При этом важно контролировать репозицию фрагментов кости. Стержни фиксируют на штангах (рис. 3.34, б). При правильном стоянии отломков вводят третью и четвертую спицы Штейнманна на расстоянии не более 4 см от линии перелома (рис. 3.34, в). При поперечных переломах создают компрессию между отломками, при косых переломах создают встречно-боковую компрессию (рис. 3.35).

Фиксация отломков стабильнее, если расстояние между штангами минимально. Стабильность фиксации и предупреждение скольжения кости по стержню или спицам достигают дугообразным искривлением стержней, применением стержней с центральной резьбой и введением 3-й и 4-й спиц Штейнманна под углом к двум первым.

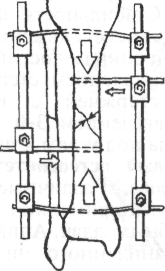

Внеочаговый остеосинтез аппаратом Г. А. Илизарова. Различные составные части аппарата применяют в зависимости от лечебных задач. Аппарат собирают из ограниченного числа деталей (рис. 3.36), стыковочные поверхности которых унифицированы по размерам и форме.

К основным опорным деталям относят: кольца, дуги и балки; спицы гладкие и с упорными площадками; спице-

Рис. 3.34. Техника наложения двустороннего аппарата внешней фиксации (пояснение в тексте)

Рис. 3.35. Встречно-боковая компрессия при двусторонней фиксации

фиксаторы рамочные и болты-зажимы; стержни резьбовые цельные и телескопические.

Вспомогательные опорные детали включают в себя: планки прямые, радиусные, винтообразные и кронштейны.

В набор крепежных деталей входят: втулки, резьбовая муфта, шайба рифленая, шайба с прорезью, болты и гайки.

Кольца, дуги, балки, стержни выпускают нескольких типоразмеров. Для натяжения спиц используют спице-стягиватель, а для сборки и разборки резьбовых соединений — гаечные ключи.

Принципы наложения аппарата Или-зарова. Чтобы предупредить наматывание фасции на спицу, сверление нужно

Рис. 3.36. Комплект деталей аппарата Г. А. Илизарова

начинать, только введя спицу в кость до упора. Спицы вводят со стороны большей мышечной массы, стремясь к максимальному перекресту, но с учетом анатомии кости и топографии сосудистых и нервных стволов. Соблюдение следующих условий гарантирует минимальный термический ожог кости и мягких тканей:

частота вращения спицы не должна превышать 850...1300 мин~';

при просверливании кости на уровне выраженных кортикальных пластинок следует использовать спицы с перьевой заточкой, в области метафиза — спицы с трехгранной заточкой;

максимальное осевое давление на спицу во время сверления не должно приводить к ее изгибу, так как последний вызывает увеличение спицевого отверстия, травмирование окружающих мягких тканей и отклонение спицы от необходимого направления.

Чтобы сохранить двигательную функцию смежных суставов, при наложении аппарата нужно следовать правилу: не проводить спицы через сухожилия, мышцы прошивать в положении их максимального растяжения.

Чтобы использовать фиксирующую способность двух перекрещивающихся спиц в полной мере, их натяжение в деформируемой опоре аппарата (в кольце) необходимо выполнять одновременно. Максимальная сила натяжения спицы диаметром 1,5 мм не должна превышать 1,7 Н, спицы диаметром 2 мм — 3,2 Н.

Жесткость фиксации костных отломков в аппарате зависит от силы натяжения спиц и диаметра колец аппарата. Расстояние от кольца до мягких тканей должно быть не менее 1... 1,5 см. В зависимости от лечебных задач и характера перелома аппарат собирают из двух, трех или четырех колец. Наиболее часто используют кольца и дуги диаметром 60, 80 и 100мм. Для предупреждения деформации стержней необходимо

ограничивать их длину в пределах 10...12 см; при больших расстояниях между опорами следует устанавливать в промежутках между ними дополнительные кольца, связанные со стержнями, но свободные от спиц, и закреплять стержни на кольцах ближе к местам фиксации спиц. Кроме того, следует стремиться к созданию симметричных в геометрическом смысле конструкций аппаратов.

При удлинении сегментов кости по Илизарову предпочтение отдают поперечным либо близким к ним остеотоми-ям кости. Удлинять кость желательно в зоне дистального или проксимального метафиза. Остеотомию выполняют по методу частичной кортикотомии. Кортикальные слои в области переднена-ружной полуокружности кости рассекают, избегая проникновения долота в костномозговой канал. Затем поворотом долота, находящегося в щели кортикальной пластинки, выполняют осте о клазию неостетомированной часТй кости. Цель частичной кортикотомии — минимальное травмирование остеоген-ных тканей и особенно костного мозга, остеогенные возможности которого при сохранении целостности питательной артерии очень велики. При остеотомии долотом пересекают все кортикальные слои и содержимое костно-мозгового канала. Полученный перелом сразу стабилизируют аппаратом, при этом важно получить полный контакт отломков с точной их репозицией. Оптимальный срок начала дистракции для формирования зоны роста в дистракционном регенерате — тот этап развития скелето-генной ткани, когда в ней достаточно волокнистых структур, хорошо развита микроциркуляторная сеть, среди клеток которой превалируют остеогенные элементы. В эпиметафизарной зоне, где кость в норме хорошо васкуляризи-рована, оптимальный срок начала дистракции — 5...7-й день после остеото-

мии. На уровне диафиза рациональный срок начала дистракции — 10-й день. При кортикотомии оптимальные условия для формирования в последующем полноценного дистракционного регенерата создаются уже через 4...5 дней после нарушения целостности кости.

При дистракционном остеосинтезе не следует забывать о создании запаса мягких тканей «внутри» аппарата.

Дистракцию проводят по 1... 1,5 мм в сутки за два—четыре приема, меняя ее темп в зависимости от возраста животного, индивидуальных особенностей регенерата и функционального состояния нервно-мышечного аппарата конечности. Оптимальным считают автоматический режим удлинения, когда 1 мм разбивают на 60 приемов по 0,017мм. Благодаря полилокальному и полисегментарному дистракционному остеосинтезу (удлинение конечности на нескольких уровнях) суточный прирост длины достигает 1,5...2 мм.

Регенерат оценивают на 10-е сутки после начала дистракции по рентгенологическим снимкам. Зона роста регенерата не должна превышать 3...5 мм. Увеличение зоны роста может привести к замедлению консолидации, образованию регенерата в форме «песочных часов». Уменьшение зоны роста до 1...2мм может привести к преждевременному сращению отломков, что помешает удлинить кость.

При длительном периоде дистракции нужно предусматривать дни отдыха (один-два дня через каждые 10... 12 дней дистракции). После прекращения удлинения аппарат переводят в режим фиксации. Натяжение спиц в аппарате поддерживают поворотом гаек в режиме дистракции на пол-оборота по всем стержням каждые 10 дней.

Рентгенологическая характеристика дистракционного регенерата перед снятием аппарата следующая: диаметр регенерата соответствует диаметру кости,

однороден по структуре, по плотности сливается с прилежащими материнскими отделами кости. Кортикальная пластинка непрерывная.

После консолидации перелома или созревания регенерата, а также замещения дефекта кости аппарат снимают без анестезии.

Предполагаемые сроки удаления аппаратов внеочаговои фиксации Возраст собпки, мсс Сроки удаления аппаратов внеочаговои фиксации, нед До 3 2...3 3...6 4. ..6 6. ..12 5.. .8 Более 12 7. ..12 |

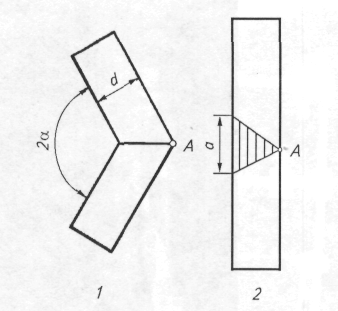

Техника исправления угловых деформаций костей конечностей. Угловые перемещения, обеспечивающие изменение углового положения костных фрагментов, осуществляют путем относительного разворота в противоположные стороны опор аппарата вместе с закрепленными в них фрагментами вокруг выбранной оси, перпендикулярной к плоскости деформации.

Кость с угловой (дугообразной) деформацией остеотомируют в поперечном сечении на вершине угла деформации. Опоры аппарата соединяют стержнями, содержащими шарнирные углы.

При наложении аппарата кольцевые опоры с закрепленными в них спицами устанавливают перпендикулярно к продольным осям фрагментов. Центры двух шаровых пар, стабилизирующих и задающих поворот опор в необходимом направлении, должны быть расположены по сторонам конечности на общей оси, которая перпендикулярна к плоскости деформации и проходит через вершину А ее угла (рис. 3.37).

В этом положении концы резьбовых стержней присоединяют к противоположным опорам аппарата.

Остеотомировать следует через вершину А угла деформации 2а в плоскости расположения биссектрисы этого угла.

Выполнение данного требования о месторасположении оси шарниров обязательно в том случае, когда длина кости на ее выпуклой стороне не должна увеличиваться.

В тех случаях, когда нужно устранить не только угловую деформацию кости, но и ликвидировать ее укорочение, ось вращения А следует располагать в плоскости остеотомии, проходящей по направлению биссектрисы на расстояние С от угла деформации (рис. 3.38).

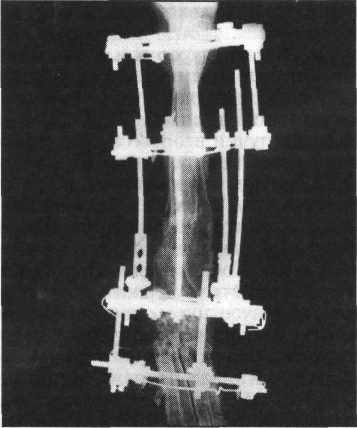

Примеры использования аппарата Г. А. Илизарова в Клинике экспериментальной терапии онкологического научного центра им. Н. Н. Блохина показаны на рисунках 3.39...3.44.

Остеосинтез восьмеркообразным проволочным серкляжем. Метод обеспечивает стабильнофункциональный мало-инвазивный биологический остеосин-тез без применения в послеоперационном периоде внешней иммобилизации.

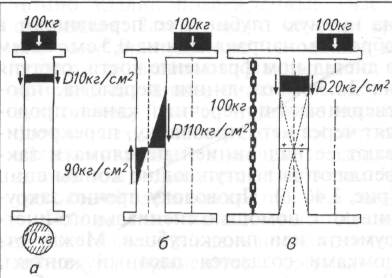

Фиксация проволочным серкляжем основана на принципе Zug — gurtung (использования сил растяжения для компрессии). Из приведенной схемы Павелса видно, что груз, расположенный над серединой колонны, равномерно давит на всю ее площадь (рис. 3.45, а). Если груз расположен эксцентрически, то на одной стороне колонны возникают силы компрессии, а на другой — силы растяжения (рис. 3.45, б). Если последние уравновесить, то они в колонне превращаются в силы компрессии (рис. 3.46, в).

Наборы для остеосинтеза методом восьмеркообразного серкляжа содержат короткие спицы диаметром 1,5 и 2мм, проволоку диаметром 0,5; 0,8; 1; 1,2мм,

Рис. 3.37. Схема месторасположения оси разворота опор аппарата. Положение костных отломков до / и после 2 устранения угловой деформации:

А — место расположения шарнира; « — клиновидная форма регенерата; (/ — диаметр кости; 2« — угол деформации

Рис. 3.38. Положение костных фрагментов до / и после 2 их разворота на оси А при одновременном устранении деформации и укорочения:

А — место расположения шарнира; (/ — диаметр кости; 2а — угол деформации; а — протяженность регенерата на противоположной шарнирной опоре стороне; Ь — протяженность регенерата на стороне шарнирной опоры; с — расстояние от шарнира до кости

0 б

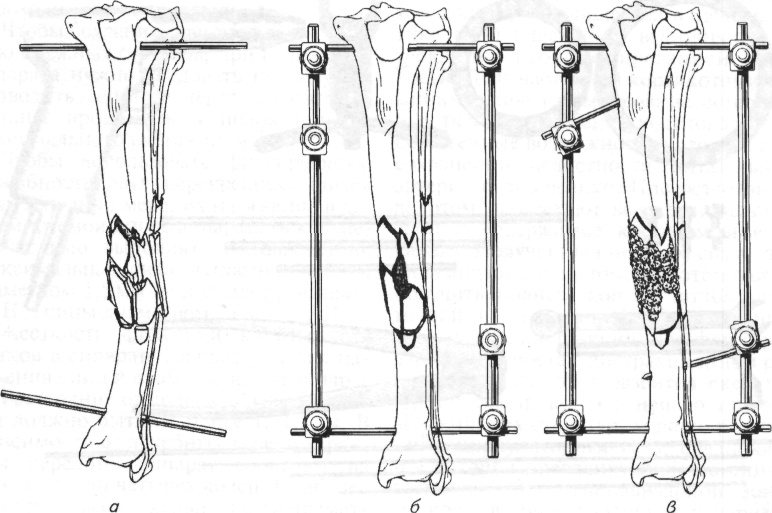

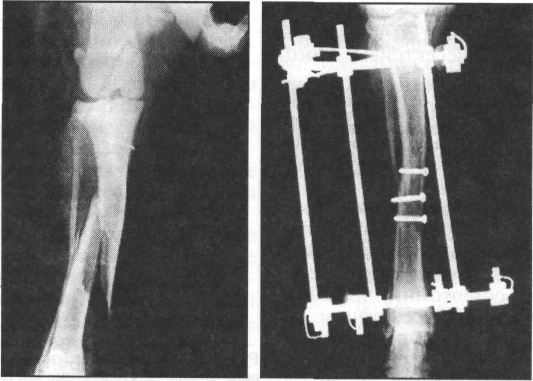

Рис. 3.39. Использование комбинированного остеосинтеза при лечении простых переломов костей конечностей:

а — простой спиральный перелом средней трети диафиза большеберцовой кости; б— внутренняя фиксация фрагментов кости тремя кортикальными стягивающими винтами и дополнительная внеочаговая фиксация аппаратом Г. А. Илизарова (первичное сращение костных фрагментов на 35-е сутки наблюдения)

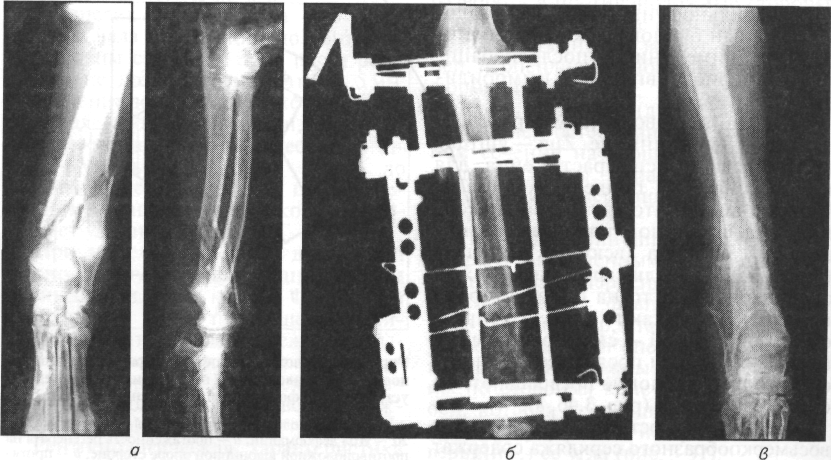

Рис. 3.40. Лечение простых переломов костей конечностей с использованием аппарата внеочаговой фиксации:

а — простой косой перелом дистальной трети диафиза обеих костей предплечья; б— внеочаговый остеосинтез аппаратом Г. А. Илизлрова. Встречно-боковая компрессия фрагментов кости спицами с упорной площадкой; в— первичное сращение костных фрагментов (42-е сутки наблюдения)

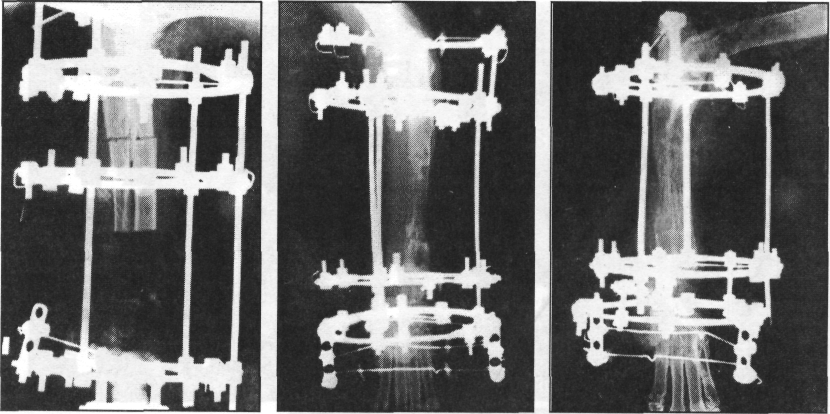

а — сложный спиральный перелом средней и дистальной трети диафи-за болыпеберцовой кости; б— закрытая репозиция фрагментов и фиксация аппаратом Г. А. Илизаро-ва: слева —прямая проекция; справа — боковая проекция; в— первичное сращение костных фрагментов на 57-е сутки наблюдения: слева — боковая проекция; справа — прямая проекция

устройство для натяжения проволоки, кусачки и плоскогубцы.

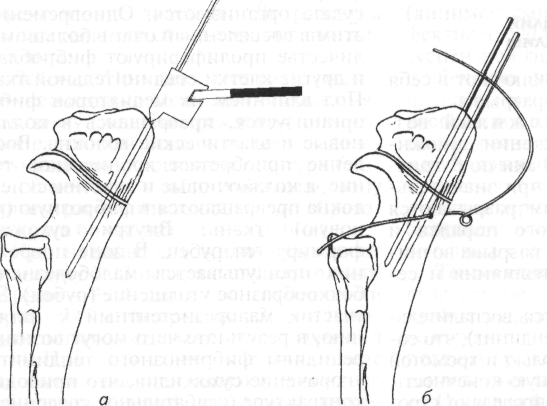

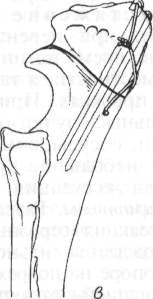

Показания: перелом надколенника, наружной и внутренней лодыжек боль-шеберцовой кости, локтевого отростка; для фиксации большого вертела бедренной кости после остеотомии и акро-миона лопатки.

Техника о с те о с и нтеза. После репозиции перелома фрагменты скрепляют между собой двумя спицами диаметром 1,5...2 мм (рис. 3.46, а). Спицы вводят параллельно друг другу, чтобы они не препятствовали компрессии между фрагментами кости, создаваемой проволочным серкляжем. Введя спицу

а б в

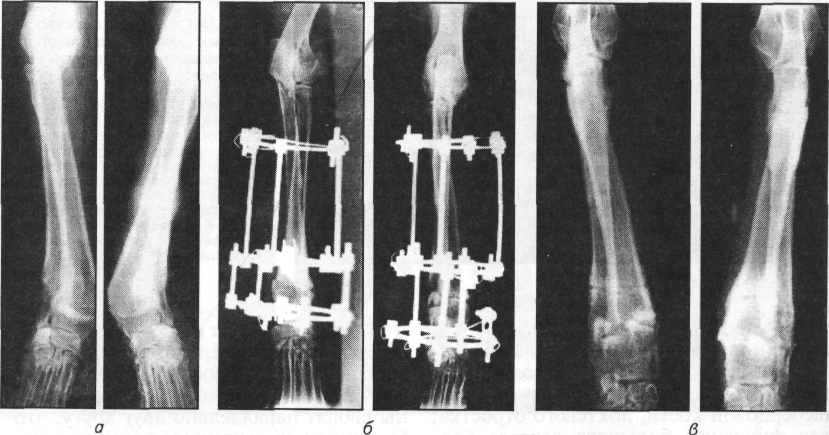

Рис. 3.42. Замещение обширных дефектов костной ткани с использованием аппарата внеочаговой фиксации:

а — широкая сегментарная резекция остеогеннои саркомы дистального отдела обеих костей предплечья с формированием обширного дефекта кости (8,5см). Остеотомия проксимального фрагмента костей предплечья; б—замещение обширного дефекта остеотомированным фрагментом и костным регенератом; в— «созревание» костного регенерата (290-е сутки наблюдения)

Рис. 3.43. Исправление многоосевых деформаций костей конечностей с использованием аппарата внеочаговой фиксации:

Рис. 3.44. Использование аппарата Г. А. Или-зарова для исправления многоосевой деформации и удлинения костей предплечья дозированной дистракцией с формированием клиновидного регенерата

Рис. 3.45. Обоснование остеосинтеза по методу восьмеркообразного проволочного серкляжа (пояснение в тексте)

Рис. 3.46. Техника остеосинтеза по методу восьмеркообразного проволочного серкляжа (пояснение в тексте)

Соотношение диаметра проволоки и массы животного Масса собаки, кг Диаметр проволоки, мм 0...5 0,5 5. ..15 0,8 15. ..30 1 Более 30 1,2 |

на нужную глубину, ее передвигают в обратном направлении на 0,5 см. Затем в дистальном фрагменте кости, отступя на 2...Зсм от линии перелома, просверливают поперечный канал, проводят через него проволоку, перекрещивают ее над линией перелома и закрепляют за выступающие концы спиц (рис. 3.46, б). Проволоку прочно закручивают с помощью специального инструмента или плоскогубцев. Между отломками создается плотный контакт. Выступающие концы спиц загибают так, чтобы с них не соскользнула проволока (рис. 3.46, в). Они не должны выступать из кости более чем на 0,5 см. При сгибании сустава по линии перелома возникает компрессия.