- •Экзаменационные вопросы по философии

- •Место социально-нравственной проблематики в философии Древнего Китая.

- •Основные принципы философского мышления в философии Древней Индии.

- •Древнегреческая философия: предпосылки появления, периодизация и основные черты. Первые философские школы Древней Греции.

- •Предпосылки, время возникновения классического периода древнегреческой философии; философия софистов, Сократа, сократические школы.

- •Предпосылки, время возникновения классического периода древнегреческой философии; учение Платона об идее.

- •Предпосылки, время возникновения классического периода древнегреческой философии; философия Аристотеля.

- •Предпосылки появления, характеристика, основные черты и направления эллинистической философии.

- •Предпосылки появления, характеристика, проблематика, основные черты и направления западноевропейской средневековой философии.

- •Причины появления, характеристика, проблематика, основные черты и направления философии Возрождения.

- •Рационализм и эмпиризм как направления в философии Нового времени. Рационалистическая философия р. Декарта, б. Спинозы, г. Лейбница.

- •Английская философия Нового времени; её особенности и представители.

- •Философские идеалы эпохи французского Просвещения.

- •Особенности немецкой философии 19 в., её основные идеи и направления. Теория познания и. Канта.

- •Философия г. Гегеля.

- •Философская концепция к. Маркса.

- •Особенности неклассической идеалистической философии, её представители.

- •Философия позитивизма и основные этапы её развития.

- •Философские аспекты учений психоанализа и неофрейдизма.

- •Основные направления философии 20 в.

- •Особенности развития русской философии 19-20 вв.

- •Специфика философского знания.

- •Исторические типы мировоззрения.

- •Предмет и методы философии.

- •Функции философии.

- •Основной вопрос и основные направления философии.

- •Категория бытия в философии.

- •Материальное бытие.

- •Сознание: общее понятие, основные подходы понимания сознания, его происхождение, структура.

- •Понятие общества. Система социальных отношений.

- •Человек как объект философского осмысления.

- •Природное и социальное в человеке.

- •Понятие личности.

- •Смысл человеческого существования.

- •Свобода и ответственность как условия существования личности.

- •Проблема жизни, смерти, бессмертия.

- •Гносеология: основные подходы, принципы, структура.

- •Истина и заблуждение; достоверность знания; критерии истинности.

- •Знание и вера.

- •Глобальные проблемы, причины их возникновения и основные признаки.

Свобода и ответственность как условия существования личности.

Ведущее место в размышлениях философов, касающихся проблем личности занимает проблема свободы и ответственности человека. Категория свободы означает способность личности поступать в соответствии со своими представлениями, желаниями, целями. Ступень свободы определяется тем, насколько обусловлены или не обусловлены внешними обстоятельствами и условиями намерения и поступки человека.

Крайние точки зрения представлены волюнтаризмом, отрицающим влияние каких-либо внешних причин, и фатализмом, исходящим из признания абсолютной детерминированности человеческих поступков. Индетерминистские взгляды в различной форме характерны для Ж.-П.Сартра, М.Хайдеггера, А.Камю и других, представляющих экзистенциализм. К представителям «жесткого» детерминизма можно отнести Демокрита, Б.Спинозу, Т.Гоббса. Большинство философов стремятся объединить крайние тенденции, выбрать средний путь. Различие взглядов на проблему свободы можно объяснить многообразием и сложностью отношений в системе «мир − человек».

Действия и поступки реальной личности определены, в известной степени, объективными условиями (экономическими, политическими, социальными и другими), которые сложились до и независимо от нее. В этом проявляется преемственность, связь поколений. Тем не менее, деятельность человека носит принципиально альтернативный характер.

В жестких рамках природной и социальной необходимости существуют широкие возможности для ответственного выбора целей и средств их достижения. Стало аксиомой также утверждение − свобода каждого ограничена свободой других. Иначе говоря, подлинно свободный человек проявляет ответственное отношение к свободе каждого, общества в целом.

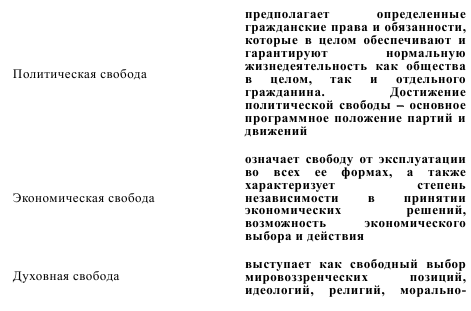

В Декларации ООН о правах человека подчеркивается недопустимость осуществления свобод для одних за счет других. Категория свободы может быть отнесена к различным сферам деятельности и выступает как свобода политическая, экономическая, духовная, творческая, познавательная.

Логика свободы заключена в логике свободного выбора и этим она коренным образом отличается от произвола, который характеризуется отсутствием логичности, необоснованностью, своеволием. Не может быть абстрактной свободы − она всегда относительна и конкретна: свобода в одном отношении может обернуться несвободой в другом.

Проблема жизни, смерти, бессмертия.

Жизнь и смерть - две вечные темы духовной культуры человечества. О них размышляли пророки и основоположники религий, философы и моралисты, деятели искусства и литературы, педагоги и медики. Вряд ли найдётся взрослый человек, который рано или поздно не задумался бы о смысле своего существования, предстоящей смерти и достижении бессмертия.

Жизнь каждого человека имеет определенные временные рамки, она начинается с рождения и завершается смертью. Жизнь человека - это абсолютная ценность, но ценность этой ценности, то, что мы называем содержанием смысла жизни, состоит не в количестве прожитых лет, а в том, что эту жизнь наполняет и что определяется ценностными установками «Я» индивида. Эти установки (ориентиры) допускают сравнение, в результате которого в сообществе людей вырабатывается некая шкала этих установок, по которой «распределяются» смыслы жизни всех членов этого сообщества.

Жизнь или существование – это стержневая, базовая ценность человека. Она является общим условием всех его состояний и действий. Но важно подчеркнуть, что приоритетна не ценность жизни, а ценность человека, поскольку именно личность есть, личность живет, личность существует, тогда как жизнь, какой бы ценной и значимой сама по себе она нам ни казалась, есть не более чем самое непосредственное место, средоточие возникновения личности, способ ее бытия в мире.

Жизнь, как ее понимает гуманизм, – это способ бытия личности как обладателя, владельца жизни, ее хозяина и властелина. Если же имеет место обратная ситуация, то тогда личность превращается в раба своей жизни, а жизнь в радость превращается в жизнь в тягость. Человек – это цель. Его жизнь – средство для этой цели.

Ценность жизни как таковой двойственна. С одной стороны, жизнь дана нам как высший дар, универсальная возможность, и потому мы должны высоко ценить жизнь, испытывать к ней благоговение и уважение. С другой стороны, жизнь дана тому, кто есть не просто жизнь, а человек – существо, живущее своей жизнью, существо свободное, мыслящее, творческое, знающее жизнь, ее начало и конец, ее безграничные возможности и ее биологические границы, существо, осознающее конечность жизни. И потому тот, кому она подарена, отдана (буквально ни за что!) для того чтобы быть им прожитой – приоритетнее, важнее жизни, является ее субъектом. Хорошим или плохим – это другой вопрос.

Далеко не всякое проявление жизни человека в силу ее многогранности и разнообразия выходит на уровень смысложизненных оценок, например, кашель простуженного человека, испуг от взорвавшейся рядом петарды, послеобеденный сон, увлечение рыбалкой и т.д., не говоря уже о естественных отправлениях, о которых не принято вспоминать в философских сочинениях. Жизнь как лавка мелочей не может быть объектом размышлений о смысле жизни.

На уровень смысложизненных оценок выходят такие проявления жизни человека, которые так или иначе связаны с жизнеполагающими целями, т.е. целями, от которых зависит судьба человека. Эти цели могут быть великими или никчемными, само собой разумеющимися или возникшими в результате интуитивного озарения, ясными или туманными, целостными или фрагментарными и т.д., но их объединяет одно - все они дают направление жизни человека в целом или сравнительно большим периодам этой жизни, что не позволяет ей рассыпаться до атомарного состояния. Такой всеохватывающей целью жизни было для Фауста «прекрасное мгновение», для протопопа Аввакума - истинная вера, для маршала Жукова - разгром гитлеровской Германии, для Юрия Гагарина - полет в космос, для миллионов крестьян России - хлеб... Но не следует забывать, что свои жизнеполагающие цели были и у Дракулы, Гитлера, есть они и у террористов-смертников, у серийных убийц и у других « словесных зверей», которых общество тем не менее признает людьми и судит по человеческим законам, а не убивает как бешеных собак.

Новые смысложизненные вопросы выдвигает перспектива клонирования человека, но это самостоятельный предмет философского и нравственного осмысления. Хотелось бы, чтобы оно не слишком запоздало.

Таким образом, жизнь - универсальная, всеохватывающая основа человеческого существования. Это значит, что она открыта и человечному, и бесчеловечному в нас. Именно поэтому она может быть и радостью, и горем, и крыльями, и ярмом на шее, и роскошью, удачей, и нищетой, неудачей и проклятием.

Но в любом случае жизнь сама по себе не может не быть ценностью. Она становится бременем или даже невыносимой не в силу своей собственной сущности, а лишь постольку, поскольку пронизывается, облекается негативом антигуманного в человеке или того существующего вне человеческого существа, что угнетает его, подрывает, лишает сил.

Хотя человек и знает о конечности своего существования, но, как утверждают многочисленные психологические исследования, сам человек в свою собственную смерть по-настоящему не верит и не осознает глубоко этого факта. З. Фрейд даже утверждает, что каждый человек убежден в собственном бессмертии. И. Харди (1988) в своей известной книге «Врач, сестра, больной» пишет, что обычно говоря о смерти люди используют такие выражения как «ушел», «покинул нас», да и само слово exitus, означающее смерть, происходит от слова «уходить, выходить». Столкнувшись со смертью других людей или сам оказавшись в смертельной ситуации человек испытывает безотчетный страх и тревогу.

Под смертью понимается естественный конец всякого живого существа, осознаваемый человеком в отличие от животного. Все духовные системы человечества исходили из идеи противоречивого единства таких феноменов, как жизнь, смерть, бессмертие. Наибольшее внимание уделялось смерти и обретению бессмертия в иной жизни, а сама человеческая жизнь трактовалась как миг, чтобы он мог достойно подготовиться к смерти и бессмертию. Уже на заре существования человечества, в мифологии и религии многих народов получила распространение эсхатология - учение о конечных судьбах мира и человека.

Выделяются три измерения проблемы жизни, смерти и бессмертия. Первое измерение - биологическое. Существует гипотеза панспермии - постоянного наличия жизни и смерти во Вселенной и их постоянного воспроизводства в подходящих условиях. Космический аспект жизни наиболее полно разработан в восточной философии и мистических учениях. Второе измерение связано с уяснением специфики человеческой жизни и ее отличия от жизни всего живого. Третье измерение этой проблемы связано с идеей обретения бессмертия. Выделяют несколько видов бессмертия, связанных с тем, что после каждого человека остаются его дело, дети, внуки, продукты его деятельности, личные вещи, плоды духовного производства.

Первый вид бессмертия - в генах потомства. Второй вид бессмертия - мумификация тела с расчетом на его вечное сохранение. Третий вид бессмертия - упование на «растворение» тела и духа умершего во Вселенной, вхождение их в космическое «тело», в вечный круговорот материи. Четвертый путь в бессмертие связан с результатами жизненного творчества человека. Пятый путь в бессмертие связан с достижением различных состояний, которые наука называет «измененные состояния сознания» («прорыв» в иные измерения пространства и времени, путешествия в прошлое и в будущее, экстаз и просветление, мистическое ощущение причастности к вечности).

Смысл смерти и бессмертия, пути его достижения являются обратной стороной проблемы смысла жизни. Эти вопросы решаются по-разному в зависимости от ведущей духовной установки той или иной цивилизации.

В конце XX века огромные массы людей во всем мире не соглашаются с выводом официальной науки о том, что смерть является абсолютным концом человеческого существования. Необходимо отметить, что и среди ученых начинает меняться отношение к такому выводу, что они уже выдвигают гипотезы о возможном существовании после смерти индивида его сознания (или души, обозначающей наш «психокосмос»). Логика рассуждений в этом случае такова: если нам очень мало известно о том, что такое сознание человека, и где оно находится, то насколько обоснованно утверждение о его смертности; ведь в природе ничего бесследно не исчезает, одно образование переходит в другое образование, меняя свои количественные и качественные параметры: тогда почему это не может относиться к нашему сознанию или душе? В связи с этим подходом к проблеме смерти человека ряд зарубежных ученых (Р. Муди, А. Тойнби, Дж. Уилсон и др.), а также и наши ученые (Б. Искаков, А. Чернетский, М. Дерковский, М. Брызгалов и др.) высказывают различные гипотезы о том, что «нечто» (мысли, переживания, знания и другие компоненты внутреннего космоса человека) остается после биологической смерти индивида.

Главный урок, который даёт нам современное развитие науки, заключается в следующем: смерть человека невозможно констатировать, оставаясь в пределах его биологических механизмов жизнедеятельности, а значит, требуется найти совершенно новую точку отсчёта для самоосмысления, где смерть является процессом, доступным человеку здесь и сейчас на земле, процессом, начало которого не укладывается в привычные рамки биологического измерения.