- •Вопросы к зачету

- •История понятий «мораль», «нравственность», «этика» и их соотношение.

- •Проблема происхождения морали. Основные концепции происхождения морали.

- •Специфические черты морали.

- •Функции морали.

- •Структура морали.

- •Мораль как способ постижения окружающей действительности.

- •7. Характеристика основных этапов исторического развития морали от «правила талиона» к «золотому правилу нравственности»; от зпн к этике ненасилия.

- •Этические учения эпохи античности. Сократ, Платон, Аристотель.

- •9. Этические учения эпохи эллинизма. Эпикур, стоики.

- •10. Этика эпохи Средневековья. Августин Блаженный, Фома Аквинский.

- •11. Этические учения Нового Времени. Кант, Гегель, Фейербах.

- •12. Русская этика. Марксистская этика.

- •13. Этические категории и их место в структуре этической науки.

- •14. Добро как этическая категория. Понятие абсолютного добра.

- •15. Зло как этическая категория. Понятие абсолютного зла.

- •16. Совесть как этическая категория.

- •17. Эмоционально-психологический механизм самоконтроля совести.

- •18. Долг как этическая категория.

- •19. Особенности механизма самоконтроля совести и долга.

- •20. Честь как этическая категория.

- •21. Достоинство как этическая категория.

- •22. Справедливость как этическая категория.

- •23. Этическое понятие идеала, его функции и формы.

- •24. Этическое понятие счастья.

- •25. Смысл жизни как высшая нравственная ценность. Соотношение высших нравственных ценностей.

- •26. Такт и этикет.

- •27. Профессиональная управленческая этика как раздел этической науки. Предмет и задачи профессиональной этики.

- •28. Понятие управленческой профессиональной морали. Уровни существования морали.

- •29. Понятие деонтологии. Профессиональный долг, его содержание, особенности и противоречия.

- •30. Моральные требования профессиональной этики управленца.

- •31. Основные факторы, специфика и функции профессионально-нравственного общения.

- •32. Психологический контакт и психологические барьеры.

- •33. Нравственные особенности установления психологического контакта.

- •34. Понятие, природа и особенности нравственного конфликта.

- •35. Внешние и внутренние нравственные конфликты.

- •36. Понятие, природа и структура морального выбора.

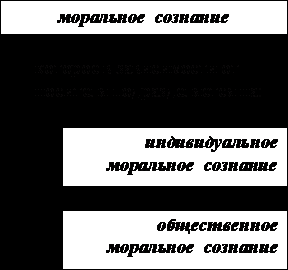

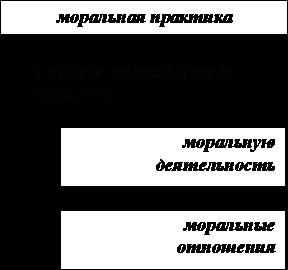

Структура морали.

Явления, которые мы относим к сфере морального, очень разнообразны: поступки людей, групп, моральные отношения между людьми, психические свойства индивидуумов, мотивы, воля, ценности, правила и т.д. Но, несмотря на это, можно определить структуру морали:

с одной стороны ѕ это система моральных знаний, понятий, оценочные представления и суждения и др., т.е.

с другой стороны ѕ это поступ-ки, действия, отношения человека к другим людям, к обществу, к самому себе и др., т.е.

индивидуального морального сознания является индивидуум. Главными компонентами его являются чувства моральной обязанности, справедливости, моральной ответственности, достоинства, совесть и др. (эмоционально-чувственный уровень морального сознания), а также знания, представления о таких понятиях как добро, зло, смысл жизни, счастье, справедливость, ответственность, обязанность, моральная норма, моральный идеал и др. (рационально-теоретический уровень морального сознания).

Носителем общественного морального сознания является общество, которое накапливает и использует опыт предыдущих поколений и исторических эпох. Главными компонентами его являются моральные чувства, моральные суждения, оценочные представления, которые связаны с интересами социальных групп и носят прагматичный, утилитарный характер (эмоционально-чувственный уровень морального сознания). Рационально-теоретический уровень общественного морального сознания направлен на решение главных вопросов смысла жизни, имеет рациональных и системный характер.

Мораль как способ постижения окружающей действительности.

Термин «мораль» - и по содержанию и по истории возникновения – латинский аналог термина «этика». В латинском языке есть слово, обозначаю-щее нрав, обычай, моду, устойчивый порядок. На его базе древнеримский философ Цицерон (106-43гг. до н. э) ссылаясь на опыт Аристотеля, образовал прилагательное "моральный" для обозначения этики, назвав ее moralis». Уже позднее, предположительно в IV веке, появляется слово "мораль", в качестве собирательной характеристики моральных проявлений. Множественное число от него употреблялось как обозначение и моральной философии и ее предмета. Мораль - это результат размышлений людей о своей жизни, о хорошем и плохом в ней, о добром и злом в делах и поступках. Мораль возникает и развивается на основе потребности общества регулировать поведение людей в различных сферах их жизни. Мораль считается одним из самых доступных способов осмысления людьми сложных процессов социального бытия. Коренной проблемой морали является регулирование взаимоотношений и интересов личности и общества.

Моральные идеалы, принципы и нормы возникли из представлений людей о справедливости, гуманности, добре, общественном благе и т. п.

Мораль - это специфический способ духовно-практического освоения мира, предполагающий особое ценностно-императивное отношение к нему. Мораль вырабатывает предписания, требующие от людей особенного - морального типа поведения, в чем проявляется ее императивный (повелительный) характер. В морали воплощено единство духовного и практического: она служит основой духовной культуры личности и показателем меры человеческого в человеке; вся практическая деятельность человека и его поведение определяется сложившимися в обществе моральными представлениями. Правомерно утверждать, что мораль, нравственность - «первоценность, первооснова духовной жизни людей» (С. Ф. Анисимов), являющаяся единственным условием человеческой духовности и сущности. Мораль действует не в какой-то определенной области (наука, искусство или политика и т. д.), а носит универсальный характер. В отличие, например, от науки, настаивающей на объективизме, мораль носит подчеркнуто оценочный, а зачастую и субъективный характер: все явления мира и человеческие действия она рассматривает сквозь призму ценностей и оценок. Ее интересуют не законы природы как таковые и не экологические основания природопользовательной деятельности человека, а нравственная оценка этой деятельности с позиций добра и зла, долга и ответственности, интересов личности или всего общества.

Мораль - исторически первый способ социальной регуляции, обеспечи-вающий согласованность действий индивидов и оптимальное сочетание индивидуальных интересов с интересами социального целого (рода, племени, нации, страны). Любое общество на любом этапе своего развития нуждается в механизмах регулирования, в соблюдении определенного порядка. Зависимость индивидов друг от друга и от общества в целом устанавливается не автоматически, а вполне осознанно. Мораль как продукт социального опыта поколений и итог этической рефлексии помогает человеку в выборе линии поведения, корректирует его поступки и отношения. Поэтому моральные устои общества необходимы как для общественного, так и для индивидуального благополучия. Таким образом, объективная сущность морали состоит в том, чтобы обеспечить баланс личного и общественного блага, внести гармонию в процесс человеческого общения с помощью системы моральных принципов, норм и идеалов.