- •Методы измерения дальности.

- •Частотный метод радиодальнометрии.

- •2.Фазовые методы дальнометрии.

- •Методы радиодальнометрии

- •Фазовый метод

- •Частотный метод

- •Радиолокационные методы измерения дальности

- •50. Обзор защищенного бумажного и электронного делопроизводства

- •Визуальный подход к разработке алгоритмов и программ (принципы визуального программирования, компоненты, их свойства и события, обработка событий, процессы во времени, пример).

- •Иерархия базовых классов vcl

- •2.Типы объектовых средств охраны.

- •2.1.Пассивные инфракрасные детекторы движения.

- •2.2.Детекторы битого стекла.

- •2.4.Ультразвуковые детекторы.

- •Достоинства и недостатки

- •47. Основы деятельности информационно-аналитической службы безопасности

- •Системы счисления и форматы представления данных

- •Системы счисления

- •Формат представления чисел

- •15. Функция Эйлера. Теорема Эйлера. Малая теорема Ферма. Понятие простого числа и взаимопростых чисел. Алгоритмы Эвклида поиска нод двух и большего числа целых чисел.

- •Взаимно простые числа

- •Микропроцессорная техника

- •Виды технологии производства мп

- •25. Классификация извещателей тсо. Принцип действия бесконтактных датчиков: омический, оптоэлектронный, емкостной, ультразвуковой, радиоволновой. Способы снижения влияния помех на извещатели.

- •Организация и структура полупроводниковой памяти микропроцессорных систем. Классификация. Принципы построения. Наращивание информационной емкости и разрядности памяти.

- •Функции памяти

- •Сетевая модель osi. Взаимодействие уровней модели osi. Сетевая модель ieee Project 802 и ее категории. Расширения модели osi. Назначение и работа протоколов.

- •Модель ieee

- •Simple Mail Transfer Protocol (smtp) – простой протокол электронной почты.

- •Internet Protocol (ip) – межсетевой протокол.

- •Internet Control Message Protcol (icmp) – межсетевой протокол управляющих сообщений.

- •Архитектуры и стандарты Ethernet на 10, 100, 1000 Мбит/с.

- •Ethernet – основные характеристики

- •Модификации Ethernet – 10BaseT (802.3i )

- •Модификации Ethernet -10Base2 (ieee 802.3a)

- •Модификации Ethernet -10Base5 (ieee 802.3)

- •Модификации Ethernet -10BaseF (ieee 802.3)

- •Стандарты ieee на 100 Мбит/с

- •Модификации Ethernet -100BaseX Ethernet (Fast Ethernet)

- •Модификации Ethernet -100BaseVg-AnyLan

- •Модификации Ethernet –Gigabit Ethernet

- •Модификации Ethernet –Gigabit Ethernet; 1000base-cx

- •49. Принципы обработки конфиденциальных документов.

- •Работа с внутренними документами

- •Кодирование информации в системах связи. Принципы и понятия.

- •Помехоустойчивое кодирование

- •Классификация помехоустойчивых кодов

- •33. Меры защиты информации: законодательного, административного, процедурного и программно-технического уровня. Законодательный, административный, процедурный, программно-технический уровни

- •Основные методы коммутации. Основные понятия, принципы Методы коммутации в сетях электросвязи

- •1. Коммутация каналов,

- •2. Коммутация пакетов,

- •3. Гибридная коммутация каналов и пакетов

- •Гибридная коммутация каналов и пакетов

- •35. Работа с персоналом: виды угроз информационным ресурсам, связанные с персоналом, подбор персонала. Виды угроз

- •Требования к системе защиты информации.

- •Объекты информационной системы Организации, подлежащие защите.

- •Синхронные и асинхронные методы передачи данных. Основные принципы

- •Асинхронные многоканальные системы передачи

- •2. Этапы создания комплексной системы защиты информации

- •3. Научно-исследовательская разработка ксзи

- •14. Многоканальные системы передачи информации. Частотное и временное разделение сигналов. Основные принципы и понятия. Общие принципы построения многоканальных систем передачи

- •Обобщенная структурная схема многоканальной системы передачи

- •Классификация многоканальных систем связи

- •Системы передачи с разделением каналов по частоте

- •Системы передачи с временным разделением каналов

- •Часть 2 стандарта включает универсальный систематизированный каталог функциональных требований безопасности и предусматривает возможность их детализации и расширения по определенным правилам.

- •Среда безопасности

- •Цели безопасности

- •Требования безопасности ит

- •Краткая спецификация оо

- •Парадигма функциональных требований

- •Функциональные компоненты безопасности Краткий обзор

- •Структура класса

- •Структура семейства

- •Имя семейства

- •Характеристика семейства

- •Ранжирование компонентов

- •Управление

- •Структура компонента

- •Идентификация компонента

- •Функциональные элементы

- •16. Понятие кольца многочленов над конечным полем. Неприводимые многочлены. Порядок многочленов над конечным полем. Число нормированных неприводимых многочленов степени n над конечным полем .

- •Подход к доверию

- •Требования доверия к безопасности Структуры

- •Структура класса

- •Ранжирование компонентов

- •Компоненты доверия

- •Структура компонента доверия

- •Замечания по применению

- •Элементы доверия

- •Элементы доверия

- •Структура оуд

- •Замечания по применению

- •Компоненты доверия

- •Приемка оо

- •Мониторинг оо

- •Переоценка

- •Оценочные уровни доверия

- •Краткий обзор оценочных уровней доверия (оуд)

- •Критерии безопасности компьютерных систем министерства обороны сша («Оранжевая книга»)

- •Классы безопасности компьютерных систем

- •Руководящие документы Гостехкомиссии России.

- •Классы защищенности автоматизированных систем

- •Машины Тьюринга.

- •Анализ и синтез машин Тьюринга

- •19. Асимметричные системы шифрования. Основные этапы реализации электронной цифровой подписи. Электронная цифровой подписи по алгоритму rsa.

- •Основные принципы построения криптосистем с открытым ключом

- •Особенности системы Применение

- •Преимущества

- •Недостатки

- •Виды асимметричных шифров

- •Асимметричные криптосистемы. Эцп rsa

- •Эцп сжатого сообщения по rsa

- •Криптоанализ rsa

- •20. Общая схема подписывания и проверки подписи с использованием хэш-функции. Основные свойства хэш-функций. Вычисление хэш-функции по гост р 34.11-94, по алгоритму sha.

- •Гост р34.11-94

- •Магнитные карты

- •Магнитные карты: изготовление

- •Магнитные карты: кодирование

- •Магнитные карты: персонализация

- •Технология производства карт с магнитной полосой

- •Карты Виганд

- •Разновидности

- •Электрическое подключение

- •Формат данных в кадре

- •Передача данных

- •Пластиковые карты с штрих-кодом

- •Контактная память(touch memory)

- •Смарт-карты контактные и бесконтактные

- •Виды смарт-карт

- •Контактные смарт-карты с интерфейсом iso 7816

- •Контактные смарт-карты с usb интерфейсом

- •Бесконтактные смарт-карты (бск)

- •Контактные карты

- •Бесконтактные карты

- •Биометрические системы контроля доступа

- •Краткое описание алгоритма

- •Алгоритмы эцп

- •Алгоритмы выработки имитовставки

- •28. Защита телефонных линий связи на предприятии. Методы обнаружения устройств несанкционированного съема информации с телефонных линий. Методы съема информации с линий связи.

- •48. Классификация информации и документов. Свойства различных видов документов.

- •29. Методы защиты речевых сигналов, передаваемых по каналам связи предприятия: скремблеры и криптографические методы. Принципы работы и сравнительные характеристики методов защиты сигналов.

- •Классификация факторов, воздействующих на защищаемую информацию

- •1 Перечень объективных факторов, воздействующих на защищаемую информацию, в соответствии с установленным принципом их классификации (4.3)

- •2 Перечень субъективных факторов, воздействующих на защищаемую информацию, в соответствии с установленным принципом их классификации.

- •Общие положения

- •Основные принципы защиты от нсд

- •Модель нарушителя в ас

- •30. Досмотровая техника, используемая на предприятиях: металлоискатели, тепловизоры, рентгеновская аппаратура. Принципы работы и методика обнаружения.

- •Индукционный метод обнаружения металлических обьектов

- •36. Формирование информационных ресурсов и их классификация. Основные определения в области информационного права

- •Информационные ресурсы

- •Классификация и виды информационных ресурсов

- •Правовое регулирование информации в компьютерных сетях

- •37. Правовые основы защиты государственной, коммерческой и профессиональной тайны.

- •Правила распространения и хранения

- •Сеансовый ключ. Хранение.

- •Цифровые конверты

- •Прямой обмен ключами между пользователями

- •38. Правовые формы защиты интеллектуальной собственности. Объекты интеллектуальной собственности

- •Правовые нормы защиты интеллектуальной собственности

- •Правовая охрана программ для эвм и баз данных

- •Технические средства защиты авторских прав

- •Охрана топологии интегральных микросхем

- •Охрана объектов промышленной собственности

- •Право на секрет производства (ноу-хау)

- •Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий

- •Основные приёмы, используемые при взаимной аутентификации

- •Типовые схемы идентификации и аутентификации

- •Аутентификация субъекта в асимметричных системах по стандарту ccitt Recommendation X.509. Двухэтапная аутентификация

- •Cхема «рукопожатия» взаимной аутентификации.

- •39. Система правовой ответственности за разглашение, утечку информации.

- •Свойства.

- •Самообучение. Детерменированные и стохастические методы обучения.

- •41. Информация как товар, цена информации; основные подходы к определению затрат на защиту информации.

- •Тактическая информация

- •Оперативная информация

- •Вклад сспи и стои в информационное обслуживание

- •42. Интеллектуальная собственность фирмы и ее стоимостная оценка.

- •43. Обеспечение экономической безопасности предприятия в рыночных условиях. Виды ущерба, наносимые информации.

- •1.Антопогенные

- •2.Техногенные

- •3.Стихийные

- •56. Принципы построения особености применения и основные характеристики средств статической биометрии для идентификации и аутентификации пользователей компьютерных систем.

- •44. Создание концепции защиты коммерческого предприятия. Структура службы безопасности коммерческого предприятия. Функции, задачи и особенности деятельности Службы безопасности.

- •1.Структура службы безопасности.

- •1.2.Правовые основы деятельности службы безопасности.

- •1.3.Основные задачи службы безопасности.

- •1.4.Общие функции службы безопасности.

- •45. Организационные основы деятельности и подбор кадров Службы безопасности.

- •1. Симметричные криптосистемы.

- •2.1. Режимы des

- •Гост 28147-89.

- •Режим гаммирования Зашифрование данных

- •Расшифрование данных

- •Режим гаммирования с обратной связью. Зашифрование данных

- •Расшифрование данных

- •Современные методы криптоанализа.

- •4.1 Обзор основых универсальных методов криптоанализа

- •Метод полного перебора

- •Анализ на основе использования словарей

- •Парадокс Дней Рождений

- •Общие сведения о линейном криптоанализе

- •Общие сведения о дифференциальном криптоанализе

- •Метод «встреча посередине»

- •Метод «разделяй и побеждай»

- •Поточные шифры.

- •Регистры сдвига с обратной связью

- •Алгоритм а5

- •Описание криптосхемы

- •46. Организационные основы деятельности и подбор кадров Службы безопасности.

Частотный метод

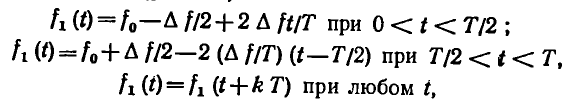

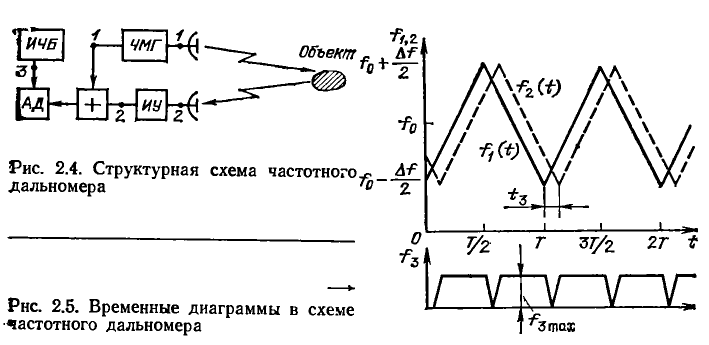

В частотном методе частотно-модулированный генератор ЧМГ (рис. 2.4) излучает зондирующий сигнал, частота которого модулирована по некоторому закону, например по закону симметричной линейной пилы (рис. 2.5):

Где fо — центральная частота сигнала; f — девиация частоты; Т — период частотной модуляции.

После отражения электромагнитной волны этого сигнала от некоторого объекта, расположенного на дальности г, в приемную антенну поступит отраженный сигнал. Закон изменения его частоты (рис. 2.5) будет запаздывать от закона изменения частоты зондирующего сигнала на время U=2rjc, т. е. f2(t) =fi(t—13).

Отраженный сигнал усиливается избирательным (полосовым) усилителем ИУ, суммируется с зондирующим сигналом и подается «а амплитудный детектор АД, который выделяет огибающую биений между зондирующим и отраженным сигналами. Частота этих биений, очевидно, равна абсолютной величине разности частот этих сигналов (рис. 2.5): f3(t) = |fi(/)— f2(t) |.

Легко видеть, что максимальное значение этой разности

![]()

пропорционально дальности г отражающего объекта. Измеряя эту частоту с помощью специального измерителя частоты биений ИЧБ (см. рис. 2.4), можно определить искомую дальность. Хотя указанный измеритель обычно измеряет не максимальную, а среднюю частоту биений, но поскольку обычно /з^Г, то различие указанных частот пренебрежимо мало.

Таким образом, измеряя частоту биений, возникающих в амплитудном детекторе при взаимодействии зондирующего и отраженного ЧМ сигналов, рассматриваемый частотный дальномер измеряет дальность до отражающего объекта.

Частотный дальномер, выходным устройством которого является измеритель частоты биений, может измерять дальность только до одного объекта и поэтому не обладает разрешающей способностью по дальности. Он обычно используется в качестве радиовысотомера малых высот и широко применяется в авиации. Для получения разрешения по дальности и возможности измерения дальности до многих объектов следует в частотном радиодальномере заменить измеритель частоты биений анализатором спектра.

Импульсный метод

В импульсном методе зондирующий сигнал представляет собой периодическую последовательность коротких радиоимпульсов длительности т, повторяющихся с периодом Т (см. и3 на рис. 2.6), причем обычно Т приблизительно на три порядка больше т.

Такая последовательность радиоимпульсов вырабатывается генератором сверхвысокой частоты ГСВЧ (рис. 2.7), модулируемым- импульсами и2 импульсного модулятора ИМ, который запускается весьма короткими пусковыми импульсами ut (рис. 2.6), вырабатываемыми специальным генератором пусковых импульсов ГПИ.

В связи с тем что в импульсной системе излучение зондирующих и прием отраженных сигналов разнесены во времени, обычно используется приемопередающая антенна А, переключаемая с приема на передачу и обратно специальным антенным коммутатором АК. Зондирующие радиоимпульсы поступают через этот антенный коммутатор в антенну и излучаются в виде электромагнитных волн в направлении, определяемом ее положением в пространстве и диаграммой направленности. Эти волны в процессе своего распространения при встрече с любым объектом отражаются на него, и какая-то (обычно малая по энергии) их часть -поступает в антенну с временным запаздыванием, определяемым дальностью объекта отражения, из нее через антенный коммутатор в радиоприемное устройство РПрУ, а затем на некоторое выходное устройство — индикатор дальности ИД (рис. 2.7).

Рис.

2.7. Структурная схема нмпульсно» го

дальномера

Рис.

2.6. Временные диаграммы напряжений

в схеме импульсного дальномера

Этот индикатор ИД в простейшем случае выполняется на электронно-лучевой трубке с электростатическим отклонением и содержит, кроме указанной трубки, генератор прямоугольных импульсов ГПрИ, который работает в ждущем режиме и запускается тем же пусковым импульсом, который поступает на импульсный модулятор. Указанный генератор вырабатывает прямоугольный импульс, длительность которого определяет длительность развертки дальности в электронно-лучевой трубке индикатора и всегда меньше периода повторения Т системы. Этот импульс, подается на генератор линейно-изменяющегося напряжения ГЛИН, вырабатывающий импульс напряжения развертки. Под действием этого импульса на двух выходах парафазного (т. е. двухтактного) усилителя ПФУ вырабатываются два линейно-изменяющихся импульса одинаковой амплитуды, но разной полярности. Иначе говоря, на одном выходе вырабатывается импульс линейно-возрастающего .напряжения, а на другом — импульс линейно-падающего напряжения. Первый импульс подается на правую отклонующую пластину трубки, а второй — на ее левую отклоняющую пластину. В результате между указанными пластинами действует линейно- возрастающая во времени разность потенциалов. При этом между ними появляется электростатическое поле, напряженность которого в процессе развертки линейно увеличивается во времени от нулевого значения в начале развертки до максимального в ее конце. При этом средний потенциал отклоняющих пластин при развертке остается постоянным. Под действие^ указанных отклоняющих напряжений электронный луч трубки равномерно и прямолинейно развертывается по ее экрану, вызывая свечение соответствующих точек. Во время развертки положительные импульсы отраженных сигналов после их фильтрации от помех, усиления и детектирования в радиоприемном устройстве РПрУ подаются на верхнюю отклоняющую пластину, вызывая в момент поступления отклонение электронного луча вверх.

Несмотря на тщательное экранирование радиопередающего устройства (импульсного модулятора и генератора СВЧ) от радиоприемного устройства, импульс зондирующего сигнала вследствие своей большой импульсной мощности проникает в последнее устройство и из него поступает на вертикально отклоняющую пластину трубки, вызывая на ее экране соответствующий выброс.

Таким образом, на экране электронно-лучевой трубки (рис. 2.7) образуется линейная развертка дальности с выбросами зондирующего и отраженных сигналов (и5 на рис. 2.6).

Расстояние на экране трубки между передними фронтами (или максимумами) импульсов зондирующего и одного из отраженных сигналов составляет

![]()

где h — чувствительность трубки к отклонению луча; и — разность потенциалов отклоняющих пластин; U — амплитуда этой разнос- сти; /р — длительность развертки; v„ — скорость движения пятна по экрану трубки; /р — длина развертки; гр — дальность, соответствующая всей длительности развертки; т — масштаб, в котором отображается расстояние на экране.

Следовательно, дальность отражающего объекта r=//m пропорциональна расстоянию между передними фронтами зондирующего и отраженного импульсов. Ошибка измерения дальности Ar=Al/m при заданной погрешности измерения расстояния Л1 на экране трубки тем меньше, чем больше масштаб, т. е. чем больший участок диаметра трубки соответствует заданному диапазону дальности.

Для удобства измерения дальности отклонение луча на экране трубки градуируется непосредственно в единицах дальности путем подачи, например, на нижнюю отклоняющую пластину так называемых меток времени, которые представляют собой короткие импульсы, период повторения которых соответствует выбранному интервалу дальности. Эти метки вырабатываются специальным калибратором (он не показан на рис. 2.7), работа которого синхронизируется пусковыми импульсами.

Легко видеть, что импульсный радиодальномер обладает разрешающей способностью по дальности и позволяет просто определять дальности многих объектов. По этой и другим причинам он получил исключительно широкое распространение

Максимальная энергетическая дальность действия технического средства.

Вследствие низкого расположения антенны (извещателя), невысокого роста нарушителей и сложностью формирования достаточно узкой диаграммы направленности радиоволновыми средствами, в отличие от оптико-электронных, сигналы, отраженные от подстилающей поверхности, интерферируют с сигналами, прошедшими по прямой, существенно влияя на максимальную энергетическую дальность действия технического средства.

Поэтому, при использовании непрерывного, модулированного или импульсного зондирующего сигнала передатчика максимальная энергетическая дальность, настраиваемая путем регулировки чувствительности приемника или мощности передатчика определяется согласно основному уравнению дальности для радиосвязи с учетом интерференционного множителя, учитывающего отражения от подстилающей поверхности и влияющего на результирующий коэффициент усиления приемной антенны, с учетом того, что передающая и приемная антенны идентичны и расстояние между блоками передачи и приема намного больше высоты нарушителя и высоты установки извещателя:

где: E1 – энергия излучения,

SA – эффективная площадь апертуры приемной антенны,

sэ – эффективная площадь рассеяния объекта,

N0 – спектральная плотность мощности шума на входе приемника,

qmin – минимальное отношение сигнал/шум на входе приемника,

l – длина волны излучения,

Lп – потери при распространении сигнала,

Hи – выстота установки извещателя,

Ho – высота нарушителя.

Взаимосвязь тактических характеристик (дальность, максимально возможная дальность, мертвая зона) с техническими параметрами системы (длительность импульса, период повторения импульсов, период модуляции, девиация частоты, центральная частота сигнала).

Длительность импульса определяется как интервал времени от момента появления импульса до момента его исчезновения. Длительность переднего фронта импульса обычно определяют как время, за которое величина тока или напряжения изменяется от 0,1 до 0,9 амплитудного значения, длительность заднего фронта или спада определяют как время, за которое величина тока или напряжения изменяется от 0,9 до 0,1 амплитудного значения. При переходе от периодически повторяющихся импульсов к одиночным линейчатый спектр разложения превращается в сплошной, так как интервал между спектральными линиями, стремится к нулю. Форма огибающей при этом остается неизменной, так как она не зависит от периода повторения импульсов, а определяется их формой.

Импульсные последовательности

Импульсной последовательностью называется достаточно продолжительная последовательность импульсов, служащая для передачи непрерывно меняющейся информации, для синхронизации или для других целей, а также генерируемых непреднамеренно, например, в процессе искрообразования в коллекторно-щёточных узлах. Последовательности подразделяются на периодические и непериодические. Периодические последовательности представляют собой ряд одинаковых импульсов, повторяющихся через строго одинаковые интервалы времени. Длительность интервала называется периодом повторения (обозначается T), величина, обратная периоду — частотой повторения импульсов (обозначается F). Для последовательностей прямоугольных импульсов дополнительно применяются ещё две однозначно взаимосвязанных друг с другом параметра: скважность (обозначается Q) — отношение периода к длительности импульса и коэффициент заполнения — обратная скважности величина; иногда коэффициент заполнения используют и для характеристики квазипериодической и случайной последовательностей, в этом случае он равен среднему отношению суммы длительностей импульсов за достаточно большой промежуток времени к длительности этого промежутка. Спектр периодической последовательности является дискретным и бесконечным для конечной последовательности, конечным для бесконечной. Среди непериодических последовательностей с, технической точки зрения, наибольший интерес представляют квазипериодические и случайные последовательности (на практике используются псевдослучайные). Квазипериодические последовательности представляют собой последовательности импульсов, период которых или другие характеристики варьируются вокруг средних значений. В отличие от спектра периодической последовательности, спектр квазипериодической последовательности является, строго говоря, не дискретным, а гребенчатым, с незначительным заполнением между гребнями, однако, на практике этим иногда можно пренебречь, так, например, в телевизионной технике для создания полного видеосигнала к сигналу чёрно-белого изображения добавляют сигнал цветности таким образом, что гребни его спектра оказываются между гребнями чёрно-белого видеосигнала.

Модуляция колебаний, медленное по сравнению с периодом колебаний изменение амплитуды, частоты или фазы колебаний по определённому закону. Соответственно различаются амплитудная модуляция, частотная модуляция и фазовая модуляция (рис. 1). При любом способе М. к. скорость изменения амплитуды, частоты или фазы должна быть достаточно малой, чтобы за период колебания модулируемый параметр почти не изменился.

М. к. применяется для передачи информации с помощью электромагнитных волн радио- или оптических диапазонов. Переносчиком сигнала в этом случае являются синусоидальные электрические колебания высокой частоты w (несущая частота). Амплитуда, частота, или фаза этих колебаний, а в случае света и поляризация, модулируются передаваемым сигналом (см. Модуляция света). В простейшем слу чае модуляции амплитуды А синусоидальным сигналом модулированное колебание, изображенное на рис. 2, может быть записано в виде:

х = А0 (1 + m sin W t) sin (w t + j).

Девиа́ция частоты́ — наибольшее отклонение мгновенной частоты модулированного радиосигнала при частотной модуляции от значения его несущей частоты. Эта величина равна половине полосы качания, т. е. разности максимальной и минимальной мгновенных частот. При больших индексах модуляции полоса качания и ширина спектра ЧМ-сигнала приблизительно равны. Единицей девиации частоты является герц (Hz, Гц), а также кратные ему единицы.

Центральная частота

Центральные частоты этих двух сигналов устанавливаются равными двум частотам МЧМ-сигнала.

Центральная частота (f0) - частота, лежащая в центре полосы пропускания полосового фильтра.

Центральные

частоты цветовых поднесущих формируются

с помощью двух кварцевых генераторов.

В приборе предусмотрена возможность

установки 30 - и 75 - процентного уровня

модуляции цветовой поднесущей.

Центральные

частоты цветовых поднесущих формируются

с помощью двух кварцевых генераторов.

В приборе предусмотрена возможность

установки 30 - и 75 - процентного уровня

модуляции цветовой поднесущей.

Центральная частота 15 Мгц позволяет определить ту индуктивность катушек, которая нужна для получения резонанса с параллельными емкостями междукаскадной цепи на этой частоте

Зона нечувствительности средства измерений(мертвая зона) - диапазон значений измеряемой величины, в пределах которого ее изменения не вызывают выходного сигнала средства измерений.