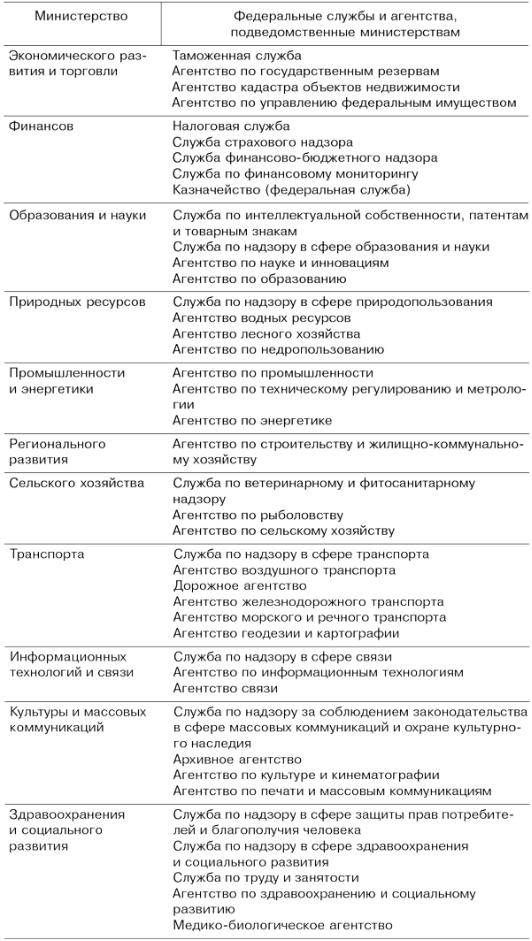

Федеральные министерства, руководство которыми осуществляет Правительство рф

К федеральным органам исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Президент РФ, относятся:

Министерство внутренних дел Федеральная миграционная служба;

Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;

Министерство иностранных дел;

Министерство обороны Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству, Федеральная служба по оборонному заказу, Федеральная служба по техническому и экспортному контролю, Федеральное агентство специального строительства;

Министерство юстиции Федеральная служба исполнения наказаний, Федеральная регистрационная служба, Федеральная служба судебных приставов;

Государственная фельдъегерская служба;

Служба внешней разведки;

Федеральная служба безопасности;

Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков;

Федеральная служба охраны;

Главное управление специальных программ Президента РФ (федеральное агентство);

Управление делами Президента РФ (федеральное агентство).

Правительство РФ осуществляет руководство следующими федеральными службами и агентствами:

Федеральная антимонопольная служба;

Федеральная служба по тарифам;

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;

Федеральная служба государственной статистики;

Федеральная служба по финансовым рынкам;

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору;

Федеральное агентство по атомной энергии;

Федеральное космическое агентство;

Федеральное агентство по туризму;

Федеральное агентство по физической культуре и спорту.

Федеральная служба не вправе осуществлять в установленной сфере деятельности нормативно-правовое регулирование, кроме случаев, устанавливаемых указами Президента РФ, а федеральная служба по надзору управление государственным имуществом и оказание платных услуг.

Федеральная служба (управление) является самостоятельным органом исполнительной власти, образуемым для непосредственного осуществления специализированных функций, в том числе применения мер государственного принуждения (взимание налогов, ведение государственной статистики, обеспечение государственных стандартов, выполнение правоохранительных функций и т. п.). Федеральный надзор призван исполнять узкоспециализированные контрольные функции межотраслевого характера, включая применение мер ответственности за нарушение установленных правил.

К ведению федерального агентства отнесено осуществление в установленной сфере деятельности функций по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом и правоприменительных функций. Федеральное агентство может иметь статус коллегиального органа и быть подведомственно Президенту РФ. Такое агентство ведет реестры, регистры и кадастры. Оно не вправе осуществлять нормативно-правовое регулирование в установленной сфере деятельности и функции по контролю и надзору, кроме случаев, устанавливаемых указами Президента РФ.

Государственное регулирование. Государственное управление экономикой осуществляется прежде всего посредством государственного регулирования экономики с использованием административных и экономических средств. При этом государственный и муниципальный сектора экономики выступают одновременно и объектом регулирования, и инструментом государственного и муниципального управления в национальной экономике. Кроме того, самостоятельным инструментом государственного регулирования является государственный заказ, который активно влияет на экономику, вызывает мультипликаторный (кратный) спрос, оживляя и расширяя производство.

Регулирование экономики является важнейшей функцией государства. Государственное регулирование в условиях рыночного хозяйствования используется в интересах всего общества как для активизации предпринимательской деятельности, так и для ограничения нежелательных ее форм. Оно представляет собой систему мер законодательного, исполнительного и контролирующего характера, осуществляемых правомочными государственными органами исполнительной власти и общественными организациями в целях стабилизации и приспособления экономической системы к изменяющимся условиям. Регулируя предпринимательскую деятельность, государство обеспечивает правовые основы экономических решений, равные условия и стабильность правил хозяйствования. Государство, опираясь на выбранную хозяйственную стратегию, контролирует базовые параметры воспроизводства и денежного обращения, содействует развитию человека как главного фактора экономического роста.

Цели государственного регулирования. Находясь в тесной взаимосвязи, эти цели неравнозначны по значению, масштабам воздействия и последствиям. Выделяют генеральные и конкретные цели. Среди генеральных целей приоритетными являются: достижение экономической и социальной стабильности; обеспечение национальных конкурентных преимуществ и экономической безопасности. Конкретные цели различаются по объектам государственного регулирования. Они соподчинены с частными и общественными интересами.

Объектом государственного регулирования являются все отрасли и сферы национальной экономики, товарные, фондовый, валютный рынки, ценообразование, денежное обращение, а также коммерческие и некоммерческие организации независимо от формы собственности. Поэтому оно затрагивает интересы организаций и непосредственно граждан, предполагает соответствующие формы экономического взаимодействия с ними, оказывает на них как положительное, так и отрицательное влияние.

Государственный и муниципальный секторы экономики как инструмент государственного и муниципального управления. Управляющее воздействие государственного сектора на рыночные отношения обеспечивается за счет организации и эффективного функционирования государственных (на федеральном уровне, уровне субъектов РФ и муниципальных) предприятий и организаций в их взаимосвязи. Существование в условиях смешанной экономики государственного сектора способствует решению общегосударственных экономических задач. Государственный сектор активно используется как средство макрорегулирования экономики.

Экономические средства государственного регулирования. В государственном регулировании применяется совокупность прямых (включая административные) и косвенных методов. В процессе регулирования активно используются все функции управления, в том числе прогнозирование, планирование, контроль и др. Это позволяет концентрировать ресурсы на развитии базовых отраслей национальной экономики, обеспечивать быструю окупаемость средств, повышать мобильность факторов производства, предупреждать и устранять диспропорции в развитии хозяйственного комплекса страны. Экономические средства подразделяются на средства денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики. Высшей формой государственного регулирования экономики является государственное экономическое программирование.

Государственное экономическое программирование. Главная роль в регулировании экономики и прежде всего в государственном экономическом программировании отводится Министерству экономического развития и торговли. Оно разрабатывает единую государственную политику и занимается нормативно-правовым регулированием в сфере анализа и прогнозирования социально-экономического развития страны, обеспечивает развитие предпринимательской деятельности, в том числе среднего и малого бизнеса. Кроме того, министерство является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственное регулирование в сфере внешнеэкономической деятельности, таможенного дела, торговли, имущественных отношений, несостоятельности (банкротства) и финансового оздоровления организаций, земельных отношений и территориального зонирования, экономического развития субъектов РФ и муниципальных образований, инвестиционной деятельности, закупок товаров и услуг для государственных и муниципальных нужд. При этом оно самостоятельно осуществляет правовое регулирование, а также разрабатывает и представляет в Правительство РФ проекты законов и актов Президента РФ и Правительства РФ по ряду следующих важных вопросов:

экономические основы формирования союзного государства, включая торгово-экономические отношения и экономическую интеграцию Российской Федерации с государствами участниками СНГ, формирование единого экономического пространства;

экономические отношения Российской Федерации с иностранными государствами, их союзами и международными организациями, включая их техническую помощь России;

внутренняя торговля;

государственная поддержка экспорта, создание российским экспортерам товаров и услуг благоприятных условий для доступа на рынок зарубежных стран, нетарифное и тарифное регулирование экспорта и импорта товаров (за исключением товаров, подпадающих под действие законодательства Российской Федерации об экспортном контроле), применение специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер при импорте товаров;

государственная поддержка выставочно-ярмарочной деятельности;

функционирование систем экономической информации, национальных счетов, классификаторов технико-экономической и социальной информации;

амортизационная политика;

создание механизмов негосударственного регулирования (саморегулирования) предпринимательской деятельности;

кадастровый учет объектов недвижимости.

В функции министерства входит формирование межгосударственных и федеральных целевых программ, мобилизационная подготовка экономики Российской Федерации, управление государственным материальным резервом, формирование государственного оборонного заказа. Основными его задачами являются определение параметров и направлений деятельности государства, разработка методов эффективного развития экономики, обеспечивающих социально-экономический прогресс Российской Федерации, в том числе макроэкономических показателей, основных социально-экономических задач, решаемых в ближайшей и отдаленной перспективе. Министерство разрабатывает проекты развития государственного сектора экономики, программы приватизации, внешних и внутренних заимствований, предоставления Россией кредитов другим странам. Разработка программ, осуществляемая министерством экономического развития и торговли, является комплексным инструментом государственного регулирования.

Налогово-бюджетное регулирование. Важным средством воздействия на экономику является налогово-бюджетное регулирование, складывающееся из двух взаимосвязанных направлений деятельности государства:

1) в области налогообложения (фискальная политика);

2) в области регулирования бюджета (бюджетная политика).

Государственная фискальная политика предполагает регулирование налоговых ставок, уровней и принципов налогообложения, что оказывает влияние на производственную и социально-экономическую ситуацию в стране.

Бюджетная политика определяется Бюджетным посланием Президента РФ Федеральному Собранию и является ядром экономической политики государства. Основы бюджетного процесса и межбюджетных отношений в Российской Федерации регламентируются Бюджетным кодексом Российской Федерации. Бюджетный кодекс РФ устанавливает общие принципы бюджетного законодательства, организации и функционирования бюджетной системы Российской Федерации. Государственный бюджет выступает ведущим звеном государственной всей финансовой системы.

Федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим проведение бюджетной и налоговой политики, а также координирующим деятельность в этой сфере иных органов, является Министерство финансов Российской Федерации. Оно отвечает и за реализацию валютной политики.

Регулирующее влияние на экономику оказывают механизм формирования доходной и расходной частей бюджетов всех уровней, размеры бюджетного дефицита. Источниками доходов являются налоги и сборы; пошлины за услуги государственных органов; торговля оружием, драгоценными металлами и камнями; отвод и аренда земель, лесов; сдача в концессию недр; продажа и аренда государственного имущества; выпуск ценных бумаг; проценты по кредитам предприятиям и др.

В области государственного регулирования экономики Министерство финансов РФ разрабатывает проекты федерального бюджета и прогноза консолидированного бюджета России, а также исполняет федеральный бюджет. Региональные и местные бюджеты находятся вне подчинения Минфина России и являются соответствующими самостоятельными звеньями финансовой системы государства, построенной по принципу бюджетного федерализма, а также самостоятельными инструментами налогово-бюджетной политики.

Денежно-кредитная политика как инструмент государственного регулирования экономики. Основными задачами денежно-кредитной политики являются оптимизация количества денег в обращении, вытеснение денежных суррогатов, обеспечение соответствия количества платежных средств объему выпуска продукции и изменениям цен. Эти задачи реализуются с помощью следующих основных инструментов денежно-кредитной политики: контроль денежной массы в обращении, процентные ставки по вкладам и кредитам, рефинансирование Банком России, установление норм резервирования средств коммерческих банков в Банке России, операции Банка России на открытом рынке, валютное регулирование. Министерство финансов Российской Федерации проводит с участием Банка России политику в области эмиссии и размещения государственных ценных бумаг; разрабатывает и реализует политику формирования структуры государственных заимствований. Правительство РФ и Банк России реализуют меры, обеспечивающие конвертируемость национальной валюты.

Статус Банка России определен в гл. 3 Конституции РФ, в той части, которая посвящена федеративному устройству. Основной закон не включает Банк России в понятие «органы государственной власти». Банк России является самостоятельным субъектом государственного регулирования экономики, не входящим ни в одну из ветвей государственной власти, и тем самым подчеркивается особая природа его статуса и независимость от других ФОИВ. Его полномочия закреплены Федеральным законом от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». Акты Банка России носят административно-властный характер. Основной его задачей является регулирование экономики соответствующими механизмами денежно-кредитной политики, согласованной с Правительством РФ. Одной из функций Банка России является обслуживание счетов бюджетов всех уровней бюджетной системы. В регулировании денежного обращения государство опирается на банковскую систему, в которую кроме Банка России входят банки с государственным участием (Внешторгбанк, Внешэкономбанк, Сберегательный банк), коммерческие банки, филиалы, представительства иностранных банков.

Основой валютной политики государства является регулирование обменного курса рубля, т. е. цен иностранных валют, выраженных в рублях (валютных курсов). Валютное регулирование осуществляется как экономическими (ставки рефинансирования, интервенции на бирже и т. д.), так и административными методами. Административные методы предполагают волевое управление рынком с целью удаления с него нежелательных игроков, а также включают в себя прямые запреты на проведение определенных операций.

Для эффективного функционирования денежно-кредитной системы необходимо регулирование всех сегментов финансового рынка, главное назначение которого перераспределение средств для более выгодного приложения капитала. Одним из основных сегментов финансового рынка является фондовый рынок, играющий важную роль в экономике и затрагивающий интересы всех организаций, миллионов граждан. Рыночные отношения требуют соответствующих способов образования и распределения финансовых ресурсов субъектов хозяйствования. Временно свободные капиталы поступают на финансовый рынок, постоянно ищут более выгодное применение, и накопленные средства инвестируются. На финансовом рынке наряду с банками функционирует ряд специализированных кредитных организаций: инвестиционные банки, фонды и компании, которые занимаются эмиссионно-учредительской деятельностью, т. е. выпуском ценных бумаг, получая от этого доход. Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим регулирование фондового рынка (рынка ценных бумаг), является Федеральная служба по финансовым рынкам. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» составляет основу правовой базы этого регулирования.

Государственный и муниципальный заказ. Государственный заказ активно влияет на экономику, является общепринятой во многих странах формой регулирования экономики в условиях рынка. Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд» (в ред. от 31 декабря 2005 г.) устанавливает единый порядок размещения заказов. Кроме того, законодательную базу этого регулирования составляют Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 13 декабря 1994 г. № 60-ФЗ «О поставках продукции для федеральных государственных нужд», Федеральный закон от 27 декабря 1995 г. № 213-ФЗ «О государственном оборонном заказе» и другие нормативные акты. При этом целями государственного регулирования являются:

обеспечение единства экономического пространства на территории Российской Федерации;

эффективное использование средств бюджетов и внебюджетных источников финансирования;

расширение возможностей для участия физических и юридических лиц в размещении заказов и стимулирования такого участия;

развитие добросовестной конкуренции;

совершенствование деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления в сфере размещения заказов;

обеспечение гласности и прозрачности размещения заказов;

предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере размещения заказов.

Управляющее воздействие закупок для государственных и муниципальных нужд содержит макро- и микроэкономические аспекты. В макроэкономическом аспекте государственный заказ одна из форм отношений власти и бизнеса, отражающая принципиальные составляющие промышленной, инвестиционной, финансово-бюджетной, научно-технической, внешнеторговой и социальной политики. В данном смысле государственный заказ при его правильном регулировании и управлении должен иметь позитивное влияние на развитие тех или иных отраслей экономики и, как следствие, на социально-экономический климат в обществе в целом.

В микроэкономическом аспекте государственный заказ форма взаимодействия государства как субъекта гражданско-правовых отношений в лице государственных заказчиков с юридическими и физическими лицами на основе хозяйственно-договорных отношений между ними по поводу поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг для государственных нужд.

Под государственными нуждами понимаются потребности в товарах (работах, услугах), необходимых для осуществления функций государства или субъектов РФ, в том числе для реализации целевых программ, обеспечиваемые в соответствии с расходными обязательствами Российской Федерации или субъектов РФ за счет средств соответствующих бюджетов и внебюджетных источников.

Под муниципальными нуждами понимаются обеспечиваемые за счет средств местных бюджетов в соответствии с расходными обязательствами муниципальных образований потребности муниципальных образований в товарах (работах, услугах), необходимых для решения вопросов местного значения и осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и (или) законами субъектов РФ.

Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации (ФАС России) контролирует проведение конкурсов и торгов на поставку товаров (работ, услуг) для государственных и муниципальных нужд на предмет их соответствия антимонопольному законодательству.

Государственное регулирование отдельных направлений экономики. Деятельность хозяйствующих субъектов, а также некоммерческих организаций, осуществляющих предпринимательскую деятельность, регулируется на всех стадиях их жизненного цикла от учреждения до ликвидации в основном правовыми методами.

Антимонопольная политика. В рыночной экономике реализация антимонопольной политики как условно отдельного направления экономической политики государства в условиях товарно-рыночного хозяйства предполагает комплексное использование прямых и косвенных, административных и экономических средств государственного регулирования в качестве инструментария положительной обратной связи, обеспечивающей эффективную реализацию экономических функций конкуренции. Целью государственного регулирования, направленного на повышение эффективности функционирования механизмов конкуренции в национальной экономике, является максимизация удовлетворения потребностей общества и оптимизация (рационализация) использования ограниченных (имеющихся) ресурсов. В более узком смысле антимонопольная политика государства представляет собой взаимосвязанный комплекс мер, нацеленных:

на предупреждение, ограничение и пресечение монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции в системе производственных отношений общества;

предупреждение и пресечение ограничений конкуренции федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, иными наделенными функциями или правами указанных органов власти органами или организациями;

обеспечение единства экономического пространства, свободного перемещения товаров (работ, услуг), поддержку конкуренции, свободы экономической деятельности на территории Российской Федерации и на создание условий для эффективного функционирования товарных и финансовых рынков.

Отношения, влияющие на конкуренцию на товарных рынках в Российской Федерации, регулируются Законом РФ от 22 марта 1991 г. № 948-I «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», Федеральными законами от 23 июня 1999 г. № 117-ФЗ «О защите конкуренции на рынке финансовых услуг» и от 18 июля 1995 г. № 108-ФЗ «О рекламе».

В антимонопольном законодательстве под конкуренцией понимается состязательность хозяйствующих субъектов, когда их самостоятельные действия эффективно ограничивают возможность каждого из них односторонне воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке, а под недобросовестной конкуренцией любые направленные на приобретение преимуществ в предпринимательской деятельности действия хозяйствующих субъектов, которые противоречат положениям действующего законодательства, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и могут причинить или причинили убытки другим хозяйствующим субъектам-конкурентам либо нанести ущерб их деловой репутации. Под монополистической деятельностью понимаются противоречащие антимонопольному законодательству действия (бездействие) хозяйствующих субъектов, направленные на недопущение, ограничение или устранение конкуренции и проявляющиеся в следующих формах: злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением на рынке; соглашения (согласованные действия) хозяйствующих субъектов, ограничивающие конкуренцию.

В странах с развитой рыночной экономикой установлены различные пороговые значения для определения доминирующего положения. В России под доминирующим положением понимают исключительное положение хозяйствующего субъекта или нескольких хозяйствующих субъектов на рынке товара, не имеющего заменителя, либо взаимозаменяемых товаров, дающее ему (им) возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на соответствующем товарном рынке или затруднять доступ на рынок другим хозяйствующим субъектам. Доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта, доля которого на рынке определенного товара составляет 65% и более, за исключением тех случаев, когда хозяйствующий субъект докажет, что, несмотря на превышение указанной величины, его положение на рынке не является доминирующим. Доминирующим также признается положение хозяйствующего субъекта, доля которого на рынке определенного товара составляет менее 65%, если это установлено антимонопольным органом исходя из стабильности доли хозяйствующего субъекта на рынке, относительного размера долей на рынке, принадлежащих конкурентам, возможности доступа на этот рынок новых конкурентов или иных критериев, характеризующих товарный рынок.

Запрещаются действия (бездействие) хозяйствующего субъекта (группы лиц), занимающего доминирующее положение, которые имеют либо могут иметь своим результатом недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других хозяйствующих субъектов, например, такие действия, как:

изъятие товаров из обращения, целью или результатом которого является создание или поддержание дефицита на рынке либо повышение цен;

навязывание контрагенту условий договора, не выгодных для него или не относящихся к предмету договора;

создание условий доступа на товарный рынок, обмена, потребления, приобретения, производства, реализации товара, которые ставят один или несколько хозяйствующих субъектов в неравное положение по сравнению с другим или другими хозяйствующими субъектами (дискриминационные условия), и др.

Этот перечень не является закрытым.

Антимонопольным законодательством запрещаются вертикальные и горизонтальные соглашения и согласованные действия, ограничивающие конкуренцию. Запрещаются действия органов власти всех уровней, направленные на ограничение конкуренции.

Осуществление функций контроля соблюдения антимонопольного законодательства, включая применение мер административной ответственности за его нарушение, отнесено к ведению ФАС России. Эта служба выполняет также контроль организационно-имущественной зависимости на товарных и финансовых рынках. Кроме административной ответственности предусмотрена гражданско-правовая и уголовная ответственность за нарушение антимонопольного законодательства.

Регулирование естественных монополий. Естественная монополия состояние товарного рынка, при котором удовлетворение спроса на этом рынке эффективнее в отсутствие конкуренции в силу технологических особенностей производства (в связи с существенным понижением издержек производства на единицу товара по мере увеличения объема производства), а товары, производимые субъектами естественной монополии, не могут быть заменены в потреблении другими товарами. В связи с этими обстоятельствами спрос на данном товарном рынке на товары, производимые субъектами естественных монополий, в меньшей степени зависит от изменения цены на этот товар, чем спрос на другие виды товаров. Естественными монополиями являются организации (коммерческие и некоммерческие), производящие (реализующие) следующие товары (услуги):

услуги общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи;

по использованию инфраструктуры внутренних водных путей;

передаче тепловой и электрической энергии;

оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике;

транспортировка нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам;

транспортировка газа по трубопроводам;

железнодорожные перевозки;

услуги транспортных терминалов, портов, аэропортов.

Государственное управление в этой сфере направлено на достижение баланса интересов потребителей и субъектов естественных монополий, обеспечивающего доступность реализуемого ими товара для потребителей и эффективное функционирование субъектов естественных монополий. Основы федеральной политики в отношении естественных монополий в Российской Федерации определяет Федеральный закон от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ «О естественных монополиях».

Органами регулирования естественных монополий могут применяться следующие методы регулирования деятельности субъектов естественных монополий:

ценовое регулирование, осуществляемое посредством определения (установления) цен (тарифов) или их предельного уровня;

определение потребителей, подлежащих обязательному обслуживанию, и (или) установление минимального уровня их обеспечения в случае невозможности удовлетворения в полном объеме потребностей в товаре, производимом (реализуемом) субъектом естественной монополии, с учетом необходимости защиты прав и законных интересов граждан, обеспечения безопасности государства, охраны природы и культурных ценностей.

Федеральная служба по тарифам является федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять функции по определению (установлению) цен (тарифов) и осуществлению контроля по вопросам, связанным с определением (установлением) и применением цен (тарифов) в сферах деятельности субъектов естественных монополий.

В целях проведения эффективной государственной политики в сферах деятельности субъектов естественных монополий ФАС России осуществляет контроль действий, совершаемых с участием или в отношении субъектов естественных монополий, которые могут иметь своим результатом ущемление интересов потребителей товара, в отношении которого применяется регулирование. Кроме того, ФАС России контролирует организационно-имущественную зависимость в сферах естественных монополий.

Государственная регистрация. Юридические лица подлежат государственной регистрации в органах налоговой службы. Данные о государственной регистрации (или ее аннулировании) отображаются в Едином государственном реестре юридических лиц. Сведения о включении предприятия в этот реестр публикуются. Процедура регистрации носит заявительный характер.

Охрана интеллектуальной собственности. Результаты интеллектуальной деятельности, выступающие в инновационном предпринимательстве в качестве объекта, представляют собой, как правило, благо, отличающееся единством материального и нематериального содержания. Нематериальное содержание, воплощенное в научной идее, имеет решающее значение. Указанные обстоятельства требуют особого имущественного режима результатов инновационной деятельности, являющихся объектами собственности. Организационно-правовое обеспечение государственного регулирования отношений по поводу создания, распространения и использования разнообразных видов инноваций различно. Оно зависит от статуса отдельных групп объектов научно-технического прогресса и связано с правами собственности на результаты интеллектуальной деятельности.

С учетом экономических аспектов права собственности на результаты интеллектуальной деятельности целесообразно выделить три группы объектов научно-технического прогресса, обладающих различным статусом:

1) группа объектов, право собственности на которые регулируются специальными законами (открытия, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ, топологии интегральных микросхем, товарные знаки, фирменные наименования, знаки обслуживания и т. п.);

2) группа объектов, право собственности на которые обеспечивается защитой тайны сведений о них (коммерческая тайна, ноу-хау, промышленные секреты и другая техническая, организационная информация, имеющая действительную или потенциальную коммерческую ценность и не подпадающая под действие патентного, авторско-правового или другого специального законодательства);

3) группа объектов научно-технической продукции, право собственности на которую при ее создании каждый раз определяется договором между заказчиком и исполнителем (результаты исследований, выполняемых по договорам на научно-исследовательские работы (НИР), образцы новых изделий, конструкторская документация на них, новые технологии, технологическая документация на них, создаваемые по договорам на опытно-конструкторские и технологические работы (ОКР).

Регулирование в этой сфере входит в компетенцию Министерства образования и науки РФ и подведомственных ему служб, в том числе в лице службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.

Понятие объектов интеллектуальной собственности в Российской Федерации было введено Законом РСФСР от 24 декабря 1990 г. № 443-I «О собственности в РСФСР», который утратил силу 1 января 1995 г., и получило дальнейшее закрепление в гражданском законодательстве Российской Федерации.

Понятие промышленной собственности в хозяйственный оборот было введено п. 2 ст. 1 Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 г. В соответствии с ней товарные знаки, знаки обслуживания и наименования места происхождения товара относятся к объектам промышленной собственности.

Защита от недобросовестной конкуренции рассматривается как часть интеллектуальной, в том числе промышленной собственности. Охрана прав в сфере интеллектуальной собственности в Российской Федерации осуществляется в соответствии с Патентным законом Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3517-I, законами РФ от 23 сентября 1992 г. № 3520-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», от 9 июля 1993 г. № 5351-I «Об авторском праве и смежных правах», от 23 сентября 1992 г. № 3520-I «О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных» и др.

Лицензирование. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, юридическое лицо может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Лицензирование осуществляется в целях защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства, а также повышения качества обслуживания населения, соблюдения градостроительных, экологических, санитарных норм и других правил. Лицензионную деятельность на основании Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», действующего по состоянию на 1 января 2006 г. с изм. на 21 марта 2005 г., других законов и положений, утверждаемых Правительством РФ, осуществляют федеральные органы исполнительной власти, иные специально уполномоченные на это органы.

Лицензия это специальное разрешение на осуществление конкретного вида деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, выданное лицензирующим органом юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю. Лицензируемым является вид деятельности, на осуществление которого на территории Российской Федерации требуется получение лицензии в соответствии с указанным выше Федеральным законом. Лицензия разрешает осуществлять указанный в ней вид деятельности в течение установленного срока.

В целях расширения прав субъекта РФ, повышения их ответственности за экономические реформы установлен порядок лицензирования отдельных видов деятельности на территориях краев, областей, автономных образований, городов федерального значения.

Лицензии юридическим и физическим лицам выдаются органами территориально-отраслевого управления администраций краев, областей, автономных образований, городов федерального значения.

К основным принципам государственного регулирования в этой сфере предпринимательской деятельности относят:

обеспечение единства экономического пространства на территории Российской Федерации;

установление единого перечня лицензируемых видов деятельности и единого порядка лицензирования на территории Российской Федерации;

гласность и открытость лицензирования, соблюдение законности при его осуществлении.

Техническое регулирование и метрология. Этот вид регулирования имеет огромное социально-экономическое значение, поскольку направлен на установление правил государственного регулирования требований к продукции, включая товары народного потребления, связанных с нею процессов, а также требований к работам и услугам в интересах потребителей. Регулирование государством этого направления экономики является необходимым условием интеграции России в мировой экономический процесс и осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании». Этот Закон вступил в силу с 1 июля 2003 г. в полном объеме. Его требования отражают практику работы в данной области стран с развитой рыночной экономикой, требования международных экономических организаций, включая Всемирную торговую организацию (ВТО). Этот подход устраняет еще имеющиеся остатки методов административного управления экономикой в части регулирования требований к продукции (работам, услугам), процессам ее производства и использования. Закон устанавливает принципиально новую систему государственного нормирования в данной области, систему нормативной документации, коренным образом меняет роль и значение стандартизации и стандартов, вносит ясность во многие понятия, порядок функционирования различных институтов в данной области, включая организацию государственного контроля, кардинально меняет порядок установления требований к проведению работ и оказанию услуг. Его нормы неразрывно взаимосвязаны с положениями Закона РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей». Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» полностью заменяет законы РФ от 10 июня 1993 г. № 5151-I «О сертификации продукции и услуг» и от 10 июня 1993 г. № 5154-I «О стандартизации», однако в связи с предстоящим большим объемом работы по его реализации предусматривается ряд правил применения Федерального закона «О техническом регулировании» на переходный период. Технические регламенты должны быть приняты до 1 июля 2010 г. После этого срока обязательные требования к объектам, на которые согласно указанному Закону разрабатываются технические регламенты, утрачивают силу и прекращают действие. До вступления в силу соответствующего технического регламента к объектам, которые он регулирует, применяются обязательные требования, установленные ранее законами РФ, указами Президента РФ, постановлениями Правительства РФ и нормативными документами (государственными стандартами, санитарными правилами, строительными нормами и правилами и другими обязательными документами). Государственный контроль соблюдения требований указанных актов осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 мая 2003 г. № 287 «Об утверждении Положения об организации и осуществлении государственного контроля и надзора в области стандартизации, обеспечения единства измерений и обязательной сертификации». До вступления в силу технических регламентов на соответствующую продукцию, выпускаемую в обращение, обязательное подтверждение соответствия осуществляется в формах, установленных Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», по перечням продукции, подлежащей обязательной сертификации или декларированию, утвержденным Правительством РФ.

Государственное управление, включая координацию деятельности различных органов в этой сфере, осуществляет Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации в лице Агентства по техническому регулированию и метрологии. Оно реализует государственную политику в области технического регулирования, стандартизации, осуществляет контроль и надзор за соблюдением государственных стандартов, устанавливает общие организационно-технические правила проведения работ по стандартизации.

Действующая система государственного контроля соблюдения обязательных требований к продукции, работам и услугам характеризуется множеством федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контроль, различием их полномочий, дублированием функций. Важнейшим шагом по устранению указанных недостатков явилось принятие Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 134-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)».

Гигиеническая оценка продукции. Для производства отдельных видов продукции требуется предварительно получить гигиеническое заключение. Оно является разрешением на производство (ввоз) продукции, соответствующей установленным требованиям, и служит официальным подтверждением безопасности продукции для здоровья человека при соблюдении определенных условий. Гигиеническое заключение обязательно для продукции, способной оказать неблагоприятное влияние на здоровье человека в условиях производства, хранения, транспортировки, применения и утилизации.

Гигиеническая оценка продукции проводится учреждениями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по результатам исследований, которые выполняются привлекаемыми для этого организациями. Выдача гигиенических заключений осуществляется органами и учреждениями Роспотребнадзора на этапе согласования нормативной документации и постановки продукции на производство или оформления контрактов (договоров) при закупке за рубежом новой продукции.

Экологический контроль. Этот контроль обеспечивает наблюдение за состоянием окружающей среды, за выполнением мероприятий по охране и рациональному использованию природных ресурсов, требований природоохранного законодательства. Государственный экологический контроль осуществляют органы власти Российской Федерации и субъектов РФ, а также специально уполномоченные государственные органы охраны природной среды, санитарно-эпидемиологического надзора. Службы наблюдения действуют в городах, промышленных центрах, на водных объектах, в отдельных регионах, в космосе. Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственное управление в этой сфере, включая координацию деятельности различных органов, является Министерство природных ресурсов Российской Федерации (МПР России) в лице Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, которое проводит оценку воздействия на окружающую природную среду, возникающего при принятии решений по различным направлениям социально-экономического развития. При этом определяется соответствие хозяйственной и иной деятельности экологической безопасности. По результатам оценки выдается заключение о допустимости воздействия анализируемой деятельности на окружающую среду.

Оценка воздействия на окружающую среду проводится при подготовке следующих видов обосновывающей документации:

концепций, программ и планов отраслевого и территориального социально-экономического развития;

схем комплексного использования и охраны природных ресурсов;

градостроительной документации;

документации по созданию новой техники, технологии, материалов и веществ;

предпроектных обоснований инвестиций в строительство, технико-экономического обоснования реконструкции объектов и комплексов.

Экспертизе подлежат предплановые, предпроектные и проектные материалы по объектам и мероприятиям независимо от их сметной стоимости и принадлежности.

Решения должностных лиц органов государственного экологического контроля в соответствии с их компетенцией обязательны для исполнения всеми министерствами и ведомствами, предприятиями, учреждениями, должностными лицами и гражданами. На основании этих решений банковские учреждения прекращают финансирование запрещенной из-за нарушения экологического законодательства деятельности.

К ведению органов местного самоуправления относится принятие решений об ограничении, приостановлении и прекращении экологически вредной деятельности. Районная администрация имеет право приостановить строительство или эксплуатацию объектов в случае нарушения экологических, санитарных, строительных норм на подведомственной территории.

Финансовое оздоровление. Субъекты рыночных отношений независимо от организационно-правовых форм и форм собственности функционируют в сложных условиях, предопределенных как законами рынка, так и действиями государства. Все организации несут экономическую ответственность за результаты своей деятельности, и на каждой стадии их жизненного цикла могут возникнуть кризисные ситуации, ведущие к разорению и банкротству. Государство стремится предвидеть и предотвратить такие ситуации, оказать помощь в случаях ухудшения финансового состояния отдельных хозяйствующих субъектов, предпринимая для их финансового оздоровления и повышения платежеспособности реорганизационные процедуры на основании законодательства о банкротстве.

Кризисные явления изучаются, анализируются и при положительной оценке на возможность решения проблем разрабатываются и осуществляются программы cанации, т. е. устранения причин, порождающих кризис. Если антикризисные действия не приносят эффекта и долги предприятия государству или кредиторам превышают законные пределы, суд объявляет предприятие банкротом.

Банкротство рассматривается как средство возрождения предприятия через механизм смены владельца собственности: отстранения собственника от управления, отчуждения его имущества, перевода активов в другие компании.

Участниками процедур банкротства являются: арбитражный суд, арбитражный управляющий, Федеральная налоговая служба Российской Федерации, кредиторы. Решающую роль играет судебная власть. Федеральная налоговая служба Российской Федерации осуществляет государственный контроль за банкротством и на собрании кредиторов отстаивает бюджетные требования.

Основы муниципального управления. «Местное самоуправление» и «муниципальное управление» равнозначные понятия. В соответствии со ст. 3 Конституции РФ местное самоуправление является основополагающим принципом осуществления народом власти в обществе и государстве, который наряду с разделением властей определяет систему управления демократического правового государства. В статье 1 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» дается следующее определение: «Местное самоуправление составляет одну из основ конституционного строя Российской Федерации, признается, гарантируется и осуществляется на всей территории Российской Федерации. Местное самоуправление в Российской Федерации форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией РФ, федеральными законами, законами субъектов РФ, самостоятельное и под свою ответственность решение населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов населения с учетом исторических и иных местных традиций».

Основы местного самоуправления (местного управления). Обычно выделяют правовые, территориальные, организационные и экономические основы. Под территориальными основами понимают территории, на которых осуществляется местное самоуправление; под организационными структуру органов и должностных лиц местного самоуправления, под экономическими муниципальную собственность и отношения, в которых она находится. Местное самоуправление в Российской Федерации осуществляется на всей территории Российской Федерации в пределах муниципальных образований. Муниципальное образование городское или сельское поселение, муниципальный район, городской округ либо внутригородская территория города федерального значения. Конкретные виды муниципальных образований определяются законами субъектов РФ.

Содержанием муниципального управления являются все процессы управления социально-экономическими системами и объектами муниципального образования. Субъект муниципального управления это население муниципального образования и образованные им органы местного самоуправления. Объект муниципального управления это муниципальное образование со всеми его структурами, связями, отношениями, ресурсами, характеризующееся населением, инфраструктурой и территорией.

Муниципальное управление базируется на понятиях муниципального образования и муниципального хозяйства, которые определяются территорией, на которой они находятся. Совпадение экономических границ с границей муниципального образования является одним из важнейших условий эффективного управления и хозяйствования. Специфика муниципального управления и содержание его функций определяется особенностями муниципального образования как объекта управления, включающего в себя все стороны жизни людей. При этом население территории муниципального образования, участвующее в процессах принятия решений по вопросам местного значения, выступает одновременно объектом и субъектом управления по отношению к системе органов муниципального управления.

К вопросам местного значения относятся следующие группы вопросов, учитывающие с достаточной степенью условности соответствующие группы интересов совместного проживания:

совместное использование ресурсов для производственной и любой хозяйственной деятельности, в том числе формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль его исполнения, установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения, владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, снабжения населения топливом, организация транспортного обслуживания населения, благоустройство и озеленение территории поселения, использование и охрана городских лесов, расположенных в границах населенных пунктов поселения, утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, осуществление земельного контроля использования земель поселения и т. п.;

совместное пользование социальной инфраструктурой, в том числе создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, спорта, здравоохранения, организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения и т. п.;

регулирование общественной жизни муниципального образования (общественный порядок, национальные отношения, организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья и др.).

Перечисленные вопросы местного значения определяются прежде всего характеристиками населенного места (территория, население, инфраструктура), а также компетенцией местного самоуправления, определенной в законодательстве. Вопросы местного значения, понимаемые как основные направления, задачи управленческой деятельности на уровне муниципального образования неразрывно связаны с функциями управления.

Функции управления, осуществляемые на уровне местного самоуправления, разнообразны и конкретизируются Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и уставом муниципального образования. Состав и значение отдельных функций муниципального управления изменяется под воздействием таких факторов, как уровень развития нормативно-правовой базы местного самоуправления; уровень социально-экономического развития государства в целом, региона и муниципального образования в частности; характер политических процессов, протекающих в стране и регионе.

В то же время в муниципальном управлении выделяют так называемые организационные функции, отражающие стадии любого управленческого процесса: планирование, организация, контроль. Эти первичные функции управления объединены связующими процессами коммуникации и принятия решения. При этом руководство (лидерство) рассматривается как самостоятельная деятельность. Оно предполагает влияние на отдельных муниципальных служащих, депутатов, на их группы таким образом, чтобы они работали в направлении достижения целей муниципального образования. Функция руководства направлена на объединение усилий муниципальных служащих и депутатов для достижения целей органов муниципального управления.

Планирование отражает прогнозы развития муниципального образования, определяет промежуточные и конечные цели, способы и задачи действия, обеспечивающие достижение этих целей, а также нормативы контроля. Главной целью при этом является создание благоприятных условий для жизни и социального благополучия населения. Система планирования включает в себя разработку планов социально-экономического развития муниципального образования, перспективных планов работы представительного и исполнительных органов власти местного самоуправления, планов работы структурных подразделений органа власти, индивидуальных планов муниципальных служащих. Планирование должно осуществляться непрерывно.

Планы социально-экономического развития муниципального образования разрабатываются на период от одного года и выше, определяют цели и ресурсы, прогноз развития, содержат анализ выполнения предыдущего плана, комплекс мероприятий в сфере экономики, социальной сфере, материальном производстве и т. п., утверждаются представительным органом. В их состав входят программы по отдельным направлениям, например программы «Жилье», «Здравоохранение» и др. При этом осуществляется управление взаимно согласованными программами (проектами) развития всех сфер жизнедеятельности муниципального образования, согласованными по ресурсам, срокам в соответствии с принятыми населением приоритетами, а также принятыми к исполнению на основе договоров или по закону федеральными и региональными программами развития.

Перспективные планы работы представительного и исполнительных органов власти местного самоуправления определяют основные направления, круг задач структурных подразделений, конкретные сроки и персональную ответственность за выполнение мероприятий, подведомственность вопросов, рассматриваемых руководителем, коллегиальным органом, заместителями руководителя.

Алгоритм разработки и реализации плана (программы) комплексного социально-экономического развития включает в себя определение цели планирования, сбор и обработку информации, выбор формы плана, составление проекта плана, его согласование, доработку, утверждение, доведение до исполнителей, контроль и анализ результатов выполнения. Этап реализации (выполнения) программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования вступает в силу после принятия бюджета развития.

Учитывая, что удовлетворение приоритетных потребностей населения выдвигается в качестве цели управления муниципальным образованием, в местном самоуправлении получает распространение муниципальный маркетинг. Муниципальный маркетинг это организуемый органами муниципальной власти и управления систематизированный процесс, направленный на определение, прогнозирование и удовлетворение потребностей жителей муниципального образования в товарах и услугах.

Организовать значит создать некую структуру. Таким образом, выполнение функции организации в местном самоуправлении обеспечивается формированием и функционированием системы органов управления муниципальным образованием, их внутренней структуры, связей как внутри этих органов, так и между ними. Кроме этого, реализация данной функции управления обеспечивается согласованием действий как по горизонтали, т. е. между муниципальными образованиями, так и по вертикали, т. е. с региональными и федеральными органами власти. Органы местного самоуправления являются посредниками между органами государственной власти и местным сообществом, а также звеном, обязанным согласовывать интересы всех субъектов, имеющих отношение к управлению развитием муниципального образования или оказывающих влияние на это развитие.

Содержание контроля как завершающей функции местного самоуправления состоит в том, чтобы, измеряя и сравнивая полученные в обозначенный отрезок времени результаты деятельности органов муниципального управления с плановыми показателями, определять и предпринимать корректирующие меры, в том числе по пересмотру целей, для того чтобы они стали более реалистичными и соответствовали ситуации.

Муниципальное управление использует совокупность экономических и организационно-административных методов регулирования экономики муниципального образования. Экономические методы муниципального управления это методы налогово-бюджетной политики. Основными инструментами налогово-бюджетного регулирования на уровне местного самоуправления являются: бюджетное финансирование, централизованные капиталовложения, установление тарифов и цен на услуги и товары (например, на услуги жилищно-коммунального хозяйства, муниципального транспорта и т. д.), муниципальные закупки товаров (работ, услуг), местные налоги, платежи за пользование природными ресурсами, аренда муниципальной собственности.

Организационно-административное управляющее воздействие в системе муниципального управления осуществляется в нескольких основных формах: прямое административное указание, рекомендации, советы, нормативное регулирование. Прямое административное указание, которое имеет обязательный характер, адресуется конкретным управляемым объектам или лицам. Оно может быть реализовано в виде решения представительного органа власти, приказа, распоряжения главы администрации, регламента деятельности администрации и т. п. Рекомендации, советы позволяют исполнителям самостоятельно выбирать способы реализации заданий органов местного самоуправления. Нормативное регулирование по вопросам местного значения осуществляется посредством введения определенных правил, конкретизирующих деятельность в подведомственной сфере или деятельность отдельных работников органов местного самоуправления.

С учетом многообразия форм местного самоуправления формируются разнообразные организационные структуры местного самоуправления, состоящие из органов местного самоуправления, наделенных собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. Они в зависимости от целей и задач подразделяются на представительные, исполнительные и контрольные. Органы местного самоуправления избираются непосредственно населением и (или) образуются представительным органом муниципального образования.

Представительный орган местного самоуправления это совет (городской, районный, поселковый), дума, земское собрание, муниципальное собрание и т. д. Он состоит из депутатов, из которых, как правило, образованы постоянные и временные комиссии, рабочие группы. Представительный орган муниципального образования не формируется, если численность жителей поселения, обладающих избирательным правом, составляет менее 100 человек. В этом случае полномочия представительного органа осуществляет сход граждан. Представительный орган муниципального образования обладает правами юридического лица.

Исполнительный орган местного самоуправления это администрация муниципального образования. Местная администрация (исполнительно-распорядительный орган муниципального образования) наделяется уставом муниципального образования полномочиями по решению вопросов местного значения и осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов РФ. Местной администрацией руководит глава местной администрации на принципах единоначалия. Местная администрация обладает правами юридического лица.

Контрольный орган муниципального образования (контрольно-счетная палата, ревизионная комиссия и др.) образуется в целях контроля исполнения местного бюджета, соблюдения установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта местного бюджета, отчета о его исполнении, а также в целях контроля соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности.

Органы и структуры муниципального управления подразделяются также по характеру деятельности и компетенции на следующие виды:

1) органы общей компетенции (глава муниципального образования, местная администрация в целом, местный совет, муниципальное собрание);

2) органы специальной (отраслевой) компетенции (отраслевые управления, отделы, службы местной администрации), например управление сельского хозяйства, отдел образования, отдел социального обеспечения и т. д.;

3) органы функциональной компетенции (управления, комитеты, отделы службы, выполняющие определенные функции), например комитет по экономике, управление муниципальным имуществом, отдел защиты прав потребителей и т. д.

Структура администрации муниципального образования формируется чаще всего по линейно-функциональному принципу.

В муниципальном управлении целесообразно выделение оперативного и стратегического управления. Органы управления на муниципальном уровне в первую очередь загружены оперативной деятельностью по созданию условий для обеспечения нормальной жизнедеятельности населения. Однако без стратегического управления невозможно решение наиболее принципиальных вопросов управления и развития муниципального образования. Главное различие между стратегическим и оперативным управлением на муниципальном уровне заключается в том, что оперативное управление обеспечивает достижение текущих целей функционирования муниципального образования, а стратегическое направлено на достижение перспективных целей развития муниципального образования.

Формирование предметов ведения органов местного самоуправления происходит с двух сторон: со стороны населения, которое поручает органам местного самоуправления исполнение определенных функций, и со стороны государства. Компетенция органов местного самоуправления закрепляется законом. Ресурсы формируют основу местного самоуправления. Таким образом, предметом ведения местного самоуправления является:

правовое регулирование местного самоуправления;

местный бюджет;

распоряжение муниципальной собственностью;

муниципальная служба.

Конкретное содержание всего управленческого процесса, в том числе выработка и реализация управленческих решений, определяется прежде всего деятельностью людей, представляющих собой кадровый состав системы муниципального управления. К кадрам управления относятся работники, профессиональная деятельность которых полностью или преимущественно связана с выполнением функций по управлению социально-экономическими процессами. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ввел понятие «муниципальная служба». В соответствии с ним правовое регулирование муниципальной службы, включая требования к муниципальным должностям муниципальной службы, определение статуса муниципального служащего, условия и порядок прохождения муниципальной службы, осуществляется соответствующим федеральным законом, а также принимаемыми в соответствии с ним законами субъектов РФ и уставами муниципальных образований.

Органы местного самоуправления могут создавать муниципальные предприятия и учреждения, участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения. Эти органы определяют цели, условия и порядок деятельности муниципальных предприятий и учреждений, утверждают их уставы, назначают на должность и освобождают от должности руководителей данных предприятий и учреждений, заслушивают отчеты об их деятельности в порядке, предусмотренном уставом муниципального образования.

От имени муниципального образования органы местного самоуправления субсидиарно отвечают по обязательствам муниципальных учреждений и обеспечивают их исполнение в порядке, установленном федеральным законом.