- •А.П. Брагин Российское уголовное право

- •I. Общая часть

- •Тема 1. Понятие, предмет, система, задачи и принципы уго- ловного права. Наука уголовного права 15

- •Тема 2. Российский уголовный закон 36

- •Тема 3. Понятие преступления и виды преступлений.

- •3.5. Уголовная ответственность и состав преступления

- •Тема 8. Уголовная ответственность несовершеннолетних 275

- •II. Особенная часть

- •Тема 9. Понятие и значение особенной части, система

- •Тема 10. Преступления против личности 295

- •Тема 11. Преступления против собственности 376

- •Тема 12. Преступления в сфере экономической деятельности . 397 12.1. Общая характеристика 397

- •Тема 13. Преступления против интересов службы в коммер- ческих и иных организациях 437

- •Тема 14. Преступления против общественной безопасности

- •Тема 20. Преступления против правосудия 549

- •Тема 21. Преступления против порядка управления 563

- •Тема 22. Преступления против военной службы 577

- •Тема 23. Преступления против мира и безопасности челове- чества 600

- •I. Общая часть тема 1.

- •1.1. Понятие и предмет уголовного права

- •1.2. Задачи российского уголовного права

- •1.3. Принципы российского уголовного права

- •1.4. Уголовное право в системе российского права

- •1.5. Наука уголовного права и ее методы

- •1.6. Метод науки уголовного права

- •Тема 2.

- •2.1. Понятие уголовного закона

- •2.2. Структура уголовного закона

- •2.3. Действие уголовного закона во времени и в пространстве

- •2.4. Толкование уголовного закона

- •1. Назовите виды диспозиций статей Особенной части уго- ловного права.

- •2. Назовите виды санкций статей Особенной части.

- •3. В каких случаях действует обратная сила уголовного закона?

- •Тема 3.

- •3.1. Понятие преступления

- •3.2. Признаки преступления

- •3.3. Категории преступлений

- •3.4. Множественность преступлений и ее формы

- •3.5. Уголовная ответственность и состав преступления, как ее основание

- •3.6. Объект преступления

- •3.7. Предмет преступления

- •3.8. Объективная сторона преступления

- •3.9. Субъект преступления

- •3.10. Субъективная сторона преступления

- •3.11. Понятие и формы вины

- •3.12. Значение аффекта в субъективной стороне преступления

- •3.13. Понятие ошибки и ее уголовно-правовое значение

- •Тема 4.

- •4.1. Понятие, виды и уголовно-правовое значение стадий совершения преступлений

- •4.2. Приготовление к преступлению

- •4.3. Покушение на преступление

- •4.4. Оконченное преступление

- •4.5. Добровольный отказ от преступления

- •Тема 5.

- •5.1. Понятие соучастия в преступлении и его уголовно-правовое значение

- •5.2. Виды соучастников

- •5.3. Формы соучастия

- •5.4. Ответственность соучастников

- •Тема 6.

- •Тема 7.

- •7.1. Понятие и признаки наказания по уголовному праву

- •7.2. Система и виды наказаний

- •2) Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (ст.47 ук рф)

- •3) Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград

- •4) Обязательные работы

- •5) Исправительные работы

- •6) Ограничение по военной службе

- •1) Ограничение свободы (ст.53 ук рф)

- •2) Арест (ст. 54 ук рф)

- •3) Содержание в дисциплинарной воинской части

- •4) Лишение свободы на определенный срок

- •7.3. Назначение наказания

- •7.4. Условное осуждение

- •7.5. Освобождение от уголовной ответственности

- •7.6. Освобождение от наказания

- •7.7. Амнистия, помилование, судимость

- •1) Амнистия

- •2) Помилование

- •3) Судимость

- •7.8. Иные меры уголовно-правового характера

- •1. Какие цели преследует наказание по уголовному закону?

- •9. Кем осуществляется помилование?

- •10. Кем назначаются принудительные меры медицинского ха- рактера?

- •Тема 8.

- •8.1. Виды наказания для несовершеннолетних и особенности их назначения

- •8.2. Особенности освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности и применение принудительных мер воспитательного воздействия

- •8.3. Особенности освобождения несовершеннолетних от наказания, исчисления сроков давности и погашения судимости

- •II. Особенная часть тема 9.

- •9.1. Понятие и значение Особенной части уголовного права

- •9.2. Система Особенной части уголовного права

- •9. Какой нормой является ст. 285 ук рф (злоупотребление должностными полномочиями)?

- •Тема 10.

- •10.1. Преступления против жизни и здоровья

- •10.2. Преступление против свободы, чести и достоинства личности

- •10.3. Преступления против половой

- •10.4. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина

- •10.5. Преступления против семьи и несовершеннолетних

- •Тема 11.

- •11.1. Общая характеристика и виды преступлений против собственности

- •11.2. Понятие хищения и его формы

- •11.3. Причинение имущественного или иного ущерба, не связанное с хищением

- •11.4. Уничтожение или повреждение имущества

- •Тема 12.

- •12.1. Общая характеристика

- •Тема 13.

- •13.1. Общая характеристика и виды преступлений

- •Тема 14.

- •14.1. Понятие и виды преступлений против общественной безопасности

- •14.2. Преступления, связанные с нарушением правил производства различного рода работ

- •14.3. Преступления, связанные с нарушением правил обращения с общеопасными предметами

- •Тема 15.

- •15.1. Понятие и виды преступлений против здоровья населения и общественной нравственности

- •Тема 16.

- •16.1. Понятие и виды экологических преступлений

- •16.2. Преступные нарушения правил экологически значимой деятельности

- •16.3. Преступления, посягающие на отдельные элементы окружающей среды

- •16.4. Преступления, посягающие на объекты флоры и фауны

- •Тема 17.

- •17.1. Понятие и виды преступлений

- •Тема 18.

- •18.1. Общая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации

- •18.2. Виды преступлений в сфере компьютерной информации

- •Тема 19.

- •19.1. Понятие и виды преступления против основ конституционного строя и безопасности государства

- •19.2. Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления

- •Тема 20.

- •20.1. Понятие и виды преступлений против правосудия

- •20.2. Посягательства на судей и сотрудников органов предварительного расследования

- •20.3. Служебные преступления участников уголовного судопроизводства

- •20.4. Фальсификация и сокрытие доказательств

- •20.5. Невыполнение процессуальных решений

- •Тема 21.

- •21.1. Понятие и виды преступлений против порядка управления

- •21.2. Преступные посягательства на охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности

- •21.3. Преступные посягательства на установленный государством порядок ведения официальной документации

- •21.4. Преступные посягательства на установленный государством порядок комплектования Вооруженных Сил, авторитет государства и неприкосновенность Государственной границы

- •21.5. Преступные посягательства на охрану прав и законных интересов граждан, частных общественных и государственных организаций

- •Тема 22.

- •22.1. Понятие преступлений против военной службы (ст. 331 ук рф)

- •22.2. Преступления против порядка подчиненности и уставных взаимоотношений

- •22.3. Преступления против порядка прохождения воинской службы

- •22.4. Преступления против порядка несения специальных служб

- •22.5. Преступления против порядка сбережения военного имущества

- •22.6. Преступления против порядка обращения с

- •Тема 23.

- •23.1. Общая характеристика

- •23.2. Преступления против мира

- •23.3. Преступления против безопасности человечества

- •23.4. Преступления против международного сотрудничества государств

- •14. Какие цели преследует наказание по уголовному закону?

- •38. Достаточно ли для геноцида (ст. 357 ук рф) одного дей- ствия виновных (например, как полное или частичное убийство членов национальной этнической, расовой или религиозной группы людей)?

- •Толкование уголовного закона.

Российское уголовное право

является телодвижения к выполнению роли, стоящей перед каждым соучастником. Совершение преступного действия исполнителем является конечным моментом действия соучастников.

В отличие от преступного действия, преступное бездействие - это пассивная форма поведения, т.е. состояние физического покоя, при котором лицо не совершает того действия, которое оно должно и могло бы выполнить. Для преступного бездействия необходимо, чтобы лицо было обязано действовать и имело возможность в данной обстановке совершить требуемое действие. Такая обязанность может исходить из профессиональных или служебных функций. Например, врач обязан оказывать медицинскую помощь больному. В ч. 1 ст. 124 УК РФ определено: «Неоказание помощи больному без уважительных причин лицом, обязанным ее оказывать в соответствии с законом или со специальным правилом, если это повлекло по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью больного». Если имела место непреодолимая сила (землетрясение, наводнение и т.п.), при которой лицо объективно не имело возможности выполнить требуемое действие, его бездействие не может признаваться преступлением.

Следовательно, для привлечения к уголовной ответственности за преступное бездействие следует установить обстоятельства, с помощью которых возможно установить его начальный и конечный моменты. К ним относятся: а) обязанность лица выполнить определенное действие; б) возможность совершить его в данных условиях; в) невыполнение лицом тех действий, которые от него требуются. Однако, в любом случае действия лиц, совершаемые под контролем сознания и воли, могут быть преступными тогда, когда они причиняют или создают угрозу причинения вреда объектам уголовно-правовой охраны.

3.2. Признаки преступления

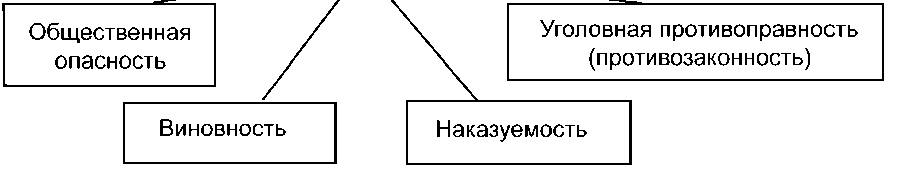

Исходя из материально-формального определения понятия преступления, данного в ч. 1 ст. 14 УК РФ, признаками преступления являются: общественная опасность, уголовная противоправность (противозаконность), виновность и наказуемость (рис. 6).

64

Общественная опасность - это материальный признак (внутреннее свойство) преступления, раскрывающий его социальную сущность, закрепленный в законе, имеющий правовое значение.

Общественная опасность заключается в причинении вреда объектам уголовно-правовой охраны (ч. 1 ст. 2 УК РФ). Это объективное свойство, позволяющее оценивать поведение человека с позиции определенной социальной группы, не зависит ни от воли законодателя, ни от воли органа, применяющего закон. Примером тому является принятие законодателем новых уголовно-правовых норм, направленных на урегулирование общественных отношений (ст. 2151, ст. 2152 УК РФ и др.). Здесь ни воля законодателя, а сама жизнь заставила принять такие нормы, так как, например, в результате прекращения или ограничения подачи электрической энергии (ст. 2151 УК) нередко наступали общественно опасные последствия в виде создания реальной угрозы смерти человека или наступления иных тяжких последствий (отключение источника электроэнергии, к которому была подключена больница, в результате чего больному не была оказана своевременная медицинская помощь, что привело к летальному исходу).

Следует отметить, что преступления имеют между собой определенные различия по характеру и степени общественной опасности.

Характер общественной опасности представляет собой качественную сторону преступления, включающую обще-

65

Российское уголовное право

ственные отношения, на которые посягают преступления, а также материальный, физический, моральный вред, способ посягательства, форма вины, мотивы и цели преступления.

Степень общественной опасности представляет собой количественное выражение опасности деяния, т.е. сравнительную ценность объектов, величину ущерба, характер вины (внезапно возникший умысел, заранее обдуманный умысел), степенью низменности мотивов и целей преступления, сравнительную опасность преступлений в зависимости от специфики места и времени совершения преступления.

Общественная опасность как признак преступления помогает отличать его от дисциплинарных проступков, административных и других правонарушений. Согласно ч. 2 ст. 14 УК РФ: «Не является преступлением действие (бездействие), хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности».

Как видно из этой законодательной формулировки, только одного формального сходства с преступлением недостаточно. Какое деяние будет, признано малозначительным в каждом конкретном случае решают: орган дознания, следователь, прокурор, суд. В случае признания деяния малозначительным в соответствии с УПК РФ, это является основанием для отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела, если оно было возбуждено.

Следует учесть, что в законе (ч. 2 ст. 14 УК РФ) выделены два признака, по которым деяние признается малозначительным. Первый признак заключается в том, что содеянное внешне должно содержать все признаки какого-либо деяния, предусмотренного в диспозиции статьи Особенной части УК. Если тот или иной признак, например, предусмотренная в законе форма вины, отсутствует то деяние даже формально не предусмотрено в Особенной части и здесь ч. 2 ст. 14 УК РФ разумеется не принимается. Ко второму признаку малозначительного деяния относится отсутствие причинения существенного вреда охраняемым объектам или угрозы причинения такого вреда (например, кража нескольких килограммов яблок из чужого

сада).

66

В результате отсутствия общественной опасности малозначительное деяние не содержит в себе состава преступления, однако это исключает состав иного правонарушения (дисциплинарного, административного, гражданско-правового).

В некоторых случаях деяние, совершаемое лицом и вызванное определенными обстоятельствами, не зависящими от его воли, не может считаться малозначительным даже при отсутствии ущерба. Например, лицо, проникнувшее в квартиру с целью хищения крупной суммы денег и обнаружившее, там всего лишь пять рублей, подлежит уголовной ответственности за покушение на кражу.

Уголовная противоправность (противозаконность) является формальным признаком преступления.

Противоправность преступления характеризуется в ст. 14 УК РФ тем, что конкретные общественно опасные деяния предусмотрены в уголовном законе, другими словами - это законодательное выражение принципа «нет преступления без указания о том в законе». Этот признак также означает недопустимость (запрет) применения по российскому уголовному праву уголовного закона по аналогии, под которой понимается применение к общественно опасному деянию, ответственность за которое прямо не было предусмотрена законом в момент его совершения, к общественно опасному деянию, не предусматривающему прямую ответственность за наиболее сходное преступление.В настоящее время уголовное законодательство постоянно совершенствуется, о чем свидетельствует появление за последние тринадцать лет после принятия УК РФ новых составов преступлений. Естественно, что в условиях нарождающихся новых рыночных отношений, пробелы в уголовном законодательстве неизбежны, но их восполнение относится к компетенции законодателя. В связи с этим в случае выявления нового вида общественно опасных деяний они должны запрещаться законодательным путем.

11 УК РФ 1922 г. Основные начала уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1924 г., УК РСФСР 1926 г. в порядке исключения допускали применение уголовного закона по аналогии.

67