- •Длина пути s пройденного точкой за промежуток времени от t1 до t2 задается интегралом

- •Законы Ньютона.

- •И.С.О. Энергия. Работа. Кинетическая и потенциальная энергия. Закон сохранения энергии. Границы применимости з.С.Э.

- •1.2 Добротностью колебательной системы называется безразмерная величина q, равная произведению 2 на отношение энергий

- •Экспериментальные основы с.Т.О. Постулаты Эйнштейна. Пространство время и системы отсчета в с.Т.О. Преобразование Лоренца и их кинематические следствия.

- •Второй закон термодинамики.

- •1 . Поле бесконечной однороно заряженной плоскости. Рассмотрим поле создаваемое бесконечной плоскостью заряженной положительно с постоянной поверхностной плотностью .

- •2. Магнитное поле в центре кругового тока.

- •Энергия магнитного поля

- •Принцип соответствия Бора: выводы и законы квантовой механики при больших значениях квантовых чисел должны соответствовать выводам и законам классической физики.

- •Фермионы и бозоны.

Энергия магнитного поля

Магнитное поле порождается током и исчезает вместе с ним. Следовательно, часть энергии тока всегда идет на создание магнитного поля.

Магнитное поле обладает энергией, равной работе, затраченной током на его создание.

Пусть в контуре изменяется ток, что сопровождается изменением магнитного потока. dФ=LdI

При изменении потока ток совершает работу dA=IdФ=LIdI

Полная

работа тока по созданию магнитного

потока от 0 до Ф (т.е. нарастания тока от

0 до I) равна![]() .

Следовательно, энергия магнитного поля,

связанного с контуром

.

Следовательно, энергия магнитного поля,

связанного с контуром![]() .

.

В зависимости от величины магнитной проницаемости все магнетики подразделяются на три группы:

1)

диамагнетики, у которых

![]() ,

,

2)

парамагнетики, у которых

![]() ,

,

3)

ферромагнетики, у которых

![]() достигают больших значений.

достигают больших значений.

Вещества, намагничивающиеся во внешнем поле против направления магнитного поля, называются диамагнетиками (Ag, Au, Cu и др.)

Вещества, намагничивающиеся во внешнем магнитном поле по направлению поля (Pt, Al) парамагнетики.

Сильномагнитные вещества – ферромагнетики – вещества, обладающие спонтанной намагниченностью, т.е. они сохраняют намагниченность при отсутствии внешнего магнитного поля. Приведём графики зависимости намагниченности J от H.

З

ависимость

намагниченности J

от напряжённости магнитного поля H,

представляется

петлёй гистерезиса.

ависимость

намагниченности J

от напряжённости магнитного поля H,

представляется

петлёй гистерезиса.

0–1 – ферромагнетик намагничен до насыщения;

1–2 – при Н=0 в ферромагнетике остаётся остаточная намагниченность Iос;

2–3 – уменьшение намагниченности до нуля. Нс – коэрцитивная сила;

3–4 – при увеличении противоположного поля ферромагнетик намагничивается, достигая насыщения в точке 4; 4–5–6 – размагничивание ферромагнетика.

6–1 – новое перемагничивание до насыщения.

Для каждого ферромагнетика имеется определённая температура, называемая точкой Кюри, при которой он теряет свои магнитные свойства. При нагревании выше точки Кюри ферромагнетик превращается в парамагнетик.

Условия

на границе раздела двух магнетиков:

При переходе через границу раздела двух

магнетиков с различными магнитными

проницаемостями μ1

и μ2

силовые линии магнитного поля испытывают

преломление. Для того, чтобы выяснить,

как происходит преломление линий поля

необходимо установить для его нормальных

и тангенциальных составляющих граничные

условия:

![]() ,

,![]() ,

,

![]() ,

,

![]() .Из

граничных условий можно сделать вывод:

Если граница раздела сред ортогональна

линиям маг. индукции, т.е.

.Из

граничных условий можно сделать вывод:

Если граница раздела сред ортогональна

линиям маг. индукции, т.е.![]() ,то

,то

![]() и

вектор маг. индукции не изменяется при

переходе через границу

и

вектор маг. индукции не изменяется при

переходе через границу![]() .

Если граница раздела сред касается

линий маг. индукции, т.е.

.

Если граница раздела сред касается

линий маг. индукции, т.е.

![]() и

и

![]() ,

то

,

то

![]() и напряженность маг. поля не изменяется

при переходе через границу:

и напряженность маг. поля не изменяется

при переходе через границу:

![]() ,

,

![]() .

.

№ 19. Постоянный ток в металлах. Электродвижущая сила. Законы Ома и Джоуля–Ленца. Плотность тока, закон Ома в дифференциальной форме. Правила Кирхгофа и их физический смысл. Мощность тока.

Носителями электрического тока в металле являются электроны проводимости. При образовании кристаллической решётки электроны внешних оболочек атомов (валентные электроны) обобществляются и кристалл представляет собой решётку неподвижных ионов, между которыми хаотически движутся свободные электроны, образуя электронный газ, обладающий свойствами идеального газа.

Согласно

классической теории электропроводности

Друде–Лоренца, электроны обладают

энергией теплового движения той же, что

и молекулы одноатомного газа. Средняя

скорость теплового движения электронов

![]() ,

где k

– постоянная Больцмана, me

– масса электрона. Хаотическое тепловое

движение электронов не может привести

к возникновению тока.

,

где k

– постоянная Больцмана, me

– масса электрона. Хаотическое тепловое

движение электронов не может привести

к возникновению тока.

При помещении металлического проводника во внешнее электрического поле в нём возникает электрический ток. Электроны, участвуя в тепловом хаотическом движении, движутся упорядоченно.

Даже

при предельно допустимых значениях

плотности тока, средняя скорость

![]() упорядоченного движения электронов,

обуславливающий электрический ток,

значительно меньше их скорости теплового

движения

упорядоченного движения электронов,

обуславливающий электрический ток,

значительно меньше их скорости теплового

движения

![]() ,

т.е.

,

т.е.

![]() .

.

Величина,

равная отношению работы, которую

совершают сторонние силы при перемещении

точечного положительного заряда вдоль

всей цепи, включая и источник тока, к

заряду , называется электродвижущей

силой источника тока:![]()

Работа

против сил электрического поля, по

определению равна:![]()

Сторонние силы можно охарактеризовать работой, которую они совершают над перемещающимися по цепи зарядами. Эта работа складываеться из работы, совершаемой против электрического поля внутри источника тока (Аист) и работы, совершаемой против сил сопротивления среды (А’), т.е. Аст=Аист+А’

Если

полюсы источника разомкнуты, то

![]() и тогда

и тогда

![]()

т.е.

эдс источника тока при разомкнутой

внешней цепи равна разности потенциалов,

которая создается на его полюсах. Т. о.,

размерность эдс совпадает с размерностью

потенциала. Поэтому измеряется в тех

же единицах, что и![]() - в вольтах. Стороннюю силу Fст, действующую

на заряд, можно представить в виде

- в вольтах. Стороннюю силу Fст, действующую

на заряд, можно представить в виде

Fст=E*q

Векторную

величину Е* называют напряженностью

поля сторонних сил. Работу сторонних

сил над зарядом q на всём протяжении

замкнутой цепи можно выразить следующим

образом:![]()

Разделив

эту работу на q , получим эдс, действующую

в цепи:![]()

Таким образом, эдс, действующая в замкнутой цепи, может быть определена как циркуляция вектора напряженности поля сторонних сил.

Законы

Ома.

Рассмотрим линейную электрическую

цепь, состоящую из источника постоянного

тока с ЭДС и постоянным внутренним

сопротивлением r,

реостата, ключа К и соединительных

проводов. Пусть электрические потенциалы

в точках участка цепи АВ равны

![]() и

и

![]() ,Тогда

по определению напряжения U

на участке АВ равно

,Тогда

по определению напряжения U

на участке АВ равно

![]() .Закон

Ома для однородного участка цепи,

содержащей сопротивление R

имеет вид:

.Закон

Ома для однородного участка цепи,

содержащей сопротивление R

имеет вид:

![]() .

Если цепь разомкнута, то напряжение на

клеммах источника тока равно ЭДС:

.

Если цепь разомкнута, то напряжение на

клеммах источника тока равно ЭДС:![]() .

Эта формула значит , что при движении

положительного заряда от отрицательной

клеммы источника к положительной

сторонние силы так же совершают работу,

против сил электростатического поля.Т.о.

когда на участке АВ имеется источник с

ЭДС, разность потенциалов изменяется

скачком на величину ±

.

Эта формула значит , что при движении

положительного заряда от отрицательной

клеммы источника к положительной

сторонние силы так же совершают работу,

против сил электростатического поля.Т.о.

когда на участке АВ имеется источник с

ЭДС, разность потенциалов изменяется

скачком на величину ±![]() .

Знак выбирается в зависимости от

полярности включения источника( + по

току, а – против него)

.

Знак выбирается в зависимости от

полярности включения источника( + по

току, а – против него)

Тогда,

![]() .Эта

формула называется законом

Ома для неоднородного участка цепи.

Приравнивая

правые части формул получаем:

.Эта

формула называется законом

Ома для неоднородного участка цепи.

Приравнивая

правые части формул получаем:![]() .

Решаем это уравнение относительно I

:

.

Решаем это уравнение относительно I

:![]() -Закон Ома

для замкнутой цепи, показывает,

что сила тока в замкнутой цепи

пропорциональна ЭДС источника тока и

обратно пропорциональна общему

сопротивлению этой цепи.

-Закон Ома

для замкнутой цепи, показывает,

что сила тока в замкнутой цепи

пропорциональна ЭДС источника тока и

обратно пропорциональна общему

сопротивлению этой цепи.

Закон

Джоуля–Ленца:

![]() .Количество

теплоты, выделяемое постоянным

электрическим током в участке цепи,

равно произведению квадрата силы тока

на время его прохождения и электрическое

сопротивление этого участка цепи.

.Количество

теплоты, выделяемое постоянным

электрическим током в участке цепи,

равно произведению квадрата силы тока

на время его прохождения и электрическое

сопротивление этого участка цепи.

Плотность

тока.

Плотностью электрического тока

проводимости называется вектор

j,совпадающий

с направлением электрического тока в

рассматриваемой точке и численно равный

отношению силы тока dI

сквозь малый элемент поверхности ,

ортогональной направлению тока, к

площади dS┴

этого элемента:![]() .

Размерность А/м2

.Плотность постоянного тока одинакова

по всему сечению проводника

.

Размерность А/м2

.Плотность постоянного тока одинакова

по всему сечению проводника

![]()

В

цепи постоянного тока состоящей из с

переменной площадью поперечного сечения

![]() .

.

Закон

Ома в диф. форме

Пусть в металлическом проводнике

действует поле E=

const.

Под действием силы F=e-E

заряд e-

движется равноускоренно с ускорением

![]() и

к концу свободного пробега приобретает

скорость

и

к концу свободного пробега приобретает

скорость

![]() .

Среднее время свободного пробега

электронов

.

Среднее время свободного пробега

электронов

![]() ,

где

,

где

![]() – средняя длина свободного пробега.

Средняя скорость направленного движения

электронов

– средняя длина свободного пробега.

Средняя скорость направленного движения

электронов

![]() ,

или

,

или

![]() .Плотность

тока

.Плотность

тока

![]() .

Обозначим

.

Обозначим

![]() – удельная проводимость металла. Тогда

закон Ома примет вид

– удельная проводимость металла. Тогда

закон Ома примет вид

![]() .

.

Правила Кирхгофа справедливы для электрических контуров ,в которых есть узлы. Узлом электрической цепи называется любая точка разветвления цепи, в которой сходится не мене трёх проводников с током. Ток, входящий в узел считается положительным, а исходящий из узла – отрицательным.

Первое

правило Кирхгофа: «Алгебраическая сумма

токов, сходящихся в узле равна нулю»,

т.е.

![]() .

.

Второе

правило Кирхгофа: «В любом замкнутом

контуре, произвольно выбранном в

разветвлённой электрической цепи,

алгебраическая сумма произведений сил

токов Ii

на сопростивления Ri

соответствующих участков этого контура

равна алгебраической сумме ЭДС

![]() ,

встречающихся в этом контуре», т.е.

,

встречающихся в этом контуре», т.е.

![]() .

.

Второе правило является обобщением закона Ома на разветвленные эл. цепи.

Мощность

тока равна

работе,

которая

совершается током за единицу времени![]() Мощность Р электрического тока

– физическая

величина, равная произведению силы тока

на напряжение (по определению)

Мощность Р электрического тока

– физическая

величина, равная произведению силы тока

на напряжение (по определению)

![]() ;

;

![]() ;

;

![]() .

.

№ 20. Электромагнитное поле в вакууме и его характеристики. Электромагнитная индукция, опыт Фарадея. Правило Ленца. Самоиндукция. Принцип суперпозиции вектора магнитной индукции . Сила Лоренца, Ампера. Относительность понятий электрического и магнитного поля.

Взаимодействие между электрически заряженными частицами или телами осуществляется посредством электромагнитного поля, которое представляет собой совокупность двух взаимосвязанных поле – электрического и магнитного.

Характерная особенность электрического поля в том, что оно действует на электрический заряд (частицу или тело) с силой ,которая зависит от скорости движения зарядов. Характерная особенность магнитного поля состоит в том, что оно взаимодействует с движущимися электрическими зарядами с силой, их пропорциональной скоростям и направлению к скоростям. Электромагнитное поле в вакууме описывается напряженностью электрического поля Е и магнитной индукцией В.

Напряжённость электрического поля - векторная физическая величина (Е), являющаяся основной количественной характеристикой электрического поля; определяется отношением силы, действующей со стороны поля на электрический заряд, к величине заряда

Заряды,

создающие электростатическое поле

могут быть распределены в пространстве

дискретно или непрерывно. В первом

случае на основе принципа суперпозиции

электрических полей: напряжённость

электрического поля системы зарядов

равна геометрической сумме напряжённостей

полей создаваемых каждым зарядом в

отдельности, т.е. имеет место

![]() .

Во втором случае согласно принципу

суперпозиции

.

Во втором случае согласно принципу

суперпозиции

![]() ,

где

,

где

![]() – напряжённость поля, создаваемого в

вакууме малым зарядом

– напряжённость поля, создаваемого в

вакууме малым зарядом

![]() (интегрирование проводится по всем

непрерывно распределённым зарядам).

Интенсивность магнитного поля, т.

е.способность его производить работу,

определяется величиной, называемой

магнитной

индукцией.

Чем сильнее магнитноe поле, созданное

постоянным магнитом или электромагнитом,

тем большую индукцию оно имеет. Магнитную

индукцию В можно характеризовать

плотностью силовых магнитных линий, т.

е. числом силовых линий, проходящих

через площадь 1 м2 или 1 см2, расположенную

перпендикулярно магнитному полю.

Единицей М. и. в Международной системе

единиц служит Тесла (тл).

(интегрирование проводится по всем

непрерывно распределённым зарядам).

Интенсивность магнитного поля, т.

е.способность его производить работу,

определяется величиной, называемой

магнитной

индукцией.

Чем сильнее магнитноe поле, созданное

постоянным магнитом или электромагнитом,

тем большую индукцию оно имеет. Магнитную

индукцию В можно характеризовать

плотностью силовых магнитных линий, т.

е. числом силовых линий, проходящих

через площадь 1 м2 или 1 см2, расположенную

перпендикулярно магнитному полю.

Единицей М. и. в Международной системе

единиц служит Тесла (тл).

Электромагнитная индукция — это явление возникновения электрического тока в проводящем контре при изменении магнитного потока через поверхность, ограниченную этим контуром. Явление электромагнитной индукции было открыто Фарадеем. Он опытным путем установил, что при изменении магнитного поля внутри замкнутого проводящего контура в нем возникнет электрический ток, который называют индукционным током. Опыты Фарадея: при внесении или вынесении магнита в катушку, замкнутую на гальванометр, в катушке возникает индукционный ток. Объяснение этого явления было дано Максвеллом. Любое переменное магнитное иоле всегда порождает переменное электрическое поле.

Для количественной характеристики процесса изменения магнитного поля через замкнутый контур вводится физическая величина под названием «магнитный поток». Магнитным потоком через замкнутый контур площадью S называют физическую величину, равную произведению модуля вектора магнитной индукции В на площадь контура S и на косинус угла а между направлением вектора магнитной индукции и нормалью к площади контура. Ф = BS cos а

Опытным

путем был установлен основной закон

электромагнитной индукции: ЭДС индукции

в замкнутом контуре равна по величине

скорости изменения магнитного потока

через контур.![]() . Если рассматривать катушку, содержащую

из n

витков, то формула основного закона

электромагнитной индукции будет

выглядеть так:

. Если рассматривать катушку, содержащую

из n

витков, то формула основного закона

электромагнитной индукции будет

выглядеть так:

![]() .

Единица магнитного потока Ф — вебер

(Вб) 1 вебер — это величина такого

магнитного потока, который, уменьшаясь

до нуля за одну секунду, через замкнутый

контур наводит в нем ЭДС индукции 1 В.

.

Единица магнитного потока Ф — вебер

(Вб) 1 вебер — это величина такого

магнитного потока, который, уменьшаясь

до нуля за одну секунду, через замкнутый

контур наводит в нем ЭДС индукции 1 В.

Зависимость

направления индукционного тока от

характера изменения магнитного поля

через замкнутый контур опытным путем

установил Ленц.

Он сформулировал правило, носящее его

имя. Индукционный ток имеет такое

направление, при котором его магнитное

поле стремится скомпенсировать изменение

внешнего магнитного потока через контур.

В соответствии с правилом Ленца в законе

электромагнитной индукции должен стоять

знак минус:![]() .

.

Самоиндукция — явление возникновения ЭДС индукции в проводящем контуре при изменении электрического тока, протекающего через контур.

При изменении тока в контуре меняется магнитный поток через поверхность, ограниченную этим контуром, изменение потока магнитной индукции приводит к возбуждению ЭДС самоиндукции. Направление ЭДС оказывается таким, что при увеличении тока в цепи ЭДС препятствует возрастанию тока, а при уменьшении тока — убыванию.

Величина

ЭДС пропорциональна скорости изменения

силы тока I и индуктивности контура L:![]() .

.

Принцип

суперпозиции

магнитных полей: если магнитное поле

создано несколькими проводниками с

токами, то вектор магнитной индукции

в какой-либо точке этого поля равен

векторной сумме магнитных индукций,

созданных в этой точке каждым током в

отдельности:![]() .

.![]()

На

частицу с электрическим зарядом q,

движущуюся в магнитном поле со скоростью

v,

направленной произвольным образом по

отношению к вектору магнитной индукции

,

действует сила

Лоренца

![]() ,

или

,

или

![]() ,

где

– угол между

,

где

– угол между

![]() .

Направление силы Лоренца определяется

правилом левой руки. Сила Лоренца

перпендикулярна направлению скорости

частицы, поэтому она изменяет только

направление этой скорости. Сила действия

на заряд, на который кроме магнитного

поля с индукцией поля

действует и электрическое поле с

напряжённостью

.

Направление силы Лоренца определяется

правилом левой руки. Сила Лоренца

перпендикулярна направлению скорости

частицы, поэтому она изменяет только

направление этой скорости. Сила действия

на заряд, на который кроме магнитного

поля с индукцией поля

действует и электрическое поле с

напряжённостью

![]() ,

находится по формуле

,

находится по формуле

![]() .

.

Сила, с которой магнитное поле действует на помещенный в него проводник с током, называется силой Ампера.

Величина

этой силы, действующей на элемент Δl

проводника с током I в магнитном поле с

индукцией В , определяется законом

Ампера:

![]() ,где

α – угол между направлениями тока и

вектора индукции.

,где

α – угол между направлениями тока и

вектора индукции.

Направление силы Ампера можно найти с помощью правила левой руки:если левую руку расположить так, чтобы линии магнитной индукции входили в ладонь, а четыре вытянутых пальца совпадали по направлению с направлением тока, то отогнутый на 90° большой палец укажет направление силы, действующей на элемент проводника.

Уравнения

Максвелла инвариантны относительно

преобразований Лоренца. Электрические

заряды тел тоже не зависят от выбора

инерциальной системы отсчета. Формулы

преобразования векторов

![]() электромагнитного поля при переходе

от неподвижной инерциальной системы

отсчёта

электромагнитного поля при переходе

от неподвижной инерциальной системы

отсчёта

![]() к инерциальной системе

к инерциальной системе

![]() ,

движущейся относительно

равномерно и прямолинейно вдоль

положительного направления оси OX

со скоростью v,

имеет вид:

,

движущейся относительно

равномерно и прямолинейно вдоль

положительного направления оси OX

со скоростью v,

имеет вид:

.

.

Из

преобразований Лоренца для электромагнитного

поля следует, что одно и то же

электромагнитное поле по-разному

проявляется в инерциальных системах

отсчёта, движущихся относительно друг

друга. В частности, если в системе отсчёта

К

есть только электрическое поле

![]() ,

а

,

а

![]() ,

то в системе отсчёта K’

будут наблюдаться и электрическое и

магнитное поля, вектор

,

то в системе отсчёта K’

будут наблюдаться и электрическое и

магнитное поля, вектор

![]() и

и

![]() которых взаимно перпендикулярны.

которых взаимно перпендикулярны.

.

.

№ 21. Система уравнений Максвелла для электромагнитного поля Вихревое электрическое поле. Плотность тока смещения. Физический смысл каждого уравнения Максвелла, их основные свойства.

Для объяснения возникновения индукционного тока в неподвижных проводниках (второй опыт Фарадея) Максвелл пре6дположил, что всякое переменное магнитное поле возбуждает в окружающем пространстве электрическое поле, которое и является причиной возникновения индукционного тока в контуре (первое основное положение теории Максвелла).

Циркуляция

вектора напряженности ![]() этого поля

этого поля

По

определению поток вектора ![]() :

Ф=

:

Ф=![]() ,

откуда следует:

,

откуда следует:

Здесь

мы используем частную производную по

времени, поскольку в общем случае

электрическое поле может быть неоднородным

и может зависеть не только от времени,

но и от координат. Таким образом,

циркуляция вектора ![]() не равна нулю, т.е. электрическое поле

,

возбуждаемое переменным магнитным

полем, как и само магнитное поле, является

вихревым.

не равна нулю, т.е. электрическое поле

,

возбуждаемое переменным магнитным

полем, как и само магнитное поле, является

вихревым.

Суммарное

электрическое поле складывается из

электрического поля, создаваемого

зарядами ![]() и вихревого электрического поля

.

Поскольку циркуляция

равна нулю, то циркуляция суммарного

поля:

и вихревого электрического поля

.

Поскольку циркуляция

равна нулю, то циркуляция суммарного

поля:

Это - первое уравнение системы уравнений Максвелла для электромагнитного поля.Максвелл предложил, что аналогично магнитному полю и всякое изменение электрического поля вызывает в окружающем пространстве вихревое магнитное поле (второе основное положение теории Максвелла).

Т.к.магнитное поле есть основной, обязательный признак всякого тока, то Максвелл назвал переменное электрическое поле током смещения. Плотность тока смещения:

![]() Открытие

тока смещения позволило Максвеллу

создать единую теорию электрических и

магнитных явлений. Основным следствием

теории Максвелла был вывод о существовании

электромагнитных волн, распространяющихся

со скоростью света в вакууме.

Открытие

тока смещения позволило Максвеллу

создать единую теорию электрических и

магнитных явлений. Основным следствием

теории Максвелла был вывод о существовании

электромагнитных волн, распространяющихся

со скоростью света в вакууме.

Система уравнений Максвелла в интегральной форме имеет вид:

1.

![]() ,

,

2.

![]() ,

,

3.

![]() ,

где

,

где

![]() – ток проводимости, а

– ток проводимости, а

![]() – ток смещения.

– ток смещения.

4.

![]() .

.

Первое уравнение связывает вектор напряжённости электрического поля с временным изменением вектора индукции магнитного поля и является выполнением закона электромагнитной индукции. Второе уравнение определяет то свойство , что его линии замкнуты или уходят в бесконечность. Третье устанавливает связь между токами проводимости и смещения и порождаемым ими магнитным полем.

Из уравнений Максвелла следует, что:

– источниками электрического поля являются либо электрические заряды, либо изменяющееся во времени магнитное поле;

– магнитные поля могут порождаться либо движущимися электрическими зарядами, либо переменным электрическим полем;

– переменное магнитное поле всегда связано с порождаемым им электрическим полем, а переменное электрическое поле всегда связано с порождаемым им магнитным, т.е. они образуют единое электромагнитное поле.

Уравнения

Максвелла в дифференциальной форме

(характеризующие поле в данной точке):

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() .

.

Дивергенция (скалярная величина) есть мера источника поля. Если в некоторой области дивергенция равна нулю, то векторное поле в этой точке свободно от источников. Например, уравнение – показывает, что источником поля является электрический заряд (положительный). Уравнение гворит, что не существует источников магнитного поля – «магнитных зарядов».

Ротор – есть вихрь векторного поля, поэтому первое уравнение говорит, что изменение напряженности электрического поля, порождает переменное магнитное поле.Уравнения Максвелла – наиболее общие уравнения для электрических и магнитных плей покоящихся средах.

Возникающее при изменении магнитного поля электрическое поле имеет совсем другую структуру, чем электростатическое. Оно не связано непосредственно с электрическими зарядами, и его силовые линии не могут на них начинаться и кончаться. Они вообще ни где не начинаются и нигде не кончаются, представляя собой замкнутые линии, подобные силовым линиям магнитного поля. Это так называемое вихревое поле.

№ 22. Экспериментальные основания электродинамики: взаимодействие неподвижных зарядов, опыты Кулона. Движение заряженных частиц в магнитных и электрических полях. Взаимодействие токов, опыты Ампера.

Электрический заряд – внутреннее свойство тел или частиц, характеризующее их свойство к электромагнитному взаимодействию.

Опытным путём установлено, что заряд существует двух видов: положительный и отрицательный. Одноимённые заряды отталкиваются, разноимённые – притягиваются.

В электростатике используется модель – точечный электрический заряд – заряженное тело, форма и размеры которого не существенны в данной задаче.

З акон

взаимодействия неподвижных точечных

зарядов – закон Кулона. Установлен

экспериментально. Сила взаимодействия

F

между двумя неподвижными точечными

зарядами в вакууме, пропорциональна

зарядам q1

и q2

и обратно пропорциональна квадрату

расстояния между ними, т.е.

акон

взаимодействия неподвижных точечных

зарядов – закон Кулона. Установлен

экспериментально. Сила взаимодействия

F

между двумя неподвижными точечными

зарядами в вакууме, пропорциональна

зарядам q1

и q2

и обратно пропорциональна квадрату

расстояния между ними, т.е.

![]() .

.

Сила

F

направлена по линии, соединяющей центры

зарядов, является центральной, и может

быть, как силой притяжения, так и силой

отталкивания. В векторной форме имеем

![]() ,

где

,

где

![]() – электрическая постоянная (8,85*10-12

Ф/м).

– электрическая постоянная (8,85*10-12

Ф/м).

Движение

заряженных частиц в магнитных и

электрических поляхНа

заряженную частицу в электростатическом

поле действует кулоновская сила, которую

можно найти, зная напряженность поля в

данной точке:

![]() .

Эта сила сообщает ускорение

.

Эта сила сообщает ускорение

![]() ,

где m — масса заряженной частицы. Как

видно, направление ускорения будет

совпадать с направлением

,

где m — масса заряженной частицы. Как

видно, направление ускорения будет

совпадать с направлением

![]() ,

если заряд частицы положителен (q > 0),

и будет противоположно

, если заряд отрицателен (q<0).

,

если заряд частицы положителен (q > 0),

и будет противоположно

, если заряд отрицателен (q<0).

Если

электростатическое поле однородное (

= const), то ускорение а = const и частица будет

совершать равноускоренное движение

(при отсутствии других сил). Вид траектории

частицы зависит от начальных условий.

Если вначале заряженная частица покоилась

![]() или ее начальная скорость сонаправлена

с ускорением

или ее начальная скорость сонаправлена

с ускорением

![]() ,

то частица будет совершать равноускоренное

прямолинейное движение вдоль поля и ее

скорость будет расти. Если

,

то частица будет совершать равноускоренное

прямолинейное движение вдоль поля и ее

скорость будет расти. Если

![]() ,

то частица будет тормозиться в этом

поле.

,

то частица будет тормозиться в этом

поле.

Если угол между начальной скоростью и ускорением острый О < α < 90° (или тупой), то заряженная частица в таком электростатическом поле будет двигаться по параболе.

Существенное отличие магнитного поля от электростатического состоит, во-первых, в том, что магнитное поле не действует на покоящуюся заряженную частицу. Во-вторых, сила Лоренца, действующая на заряженные частицы в магнитном поле, всегда перпендикулярна скорости их движения. Поэтому модуль скорости в магнитном поле не изменяется. Не изменяется, следовательно, и кинетическая энергия частицы. Вид траектории заряженной частицы в магнитном поле зависит от угла между скоростью влетающей в поле частицы и магнитной индукцией. Возможны три различных случая.

1.

Заряженная частица влетает в магнитное

поле со скоростью

![]() ,

направленной вдоль поля

,

направленной вдоль поля

![]() или противоположно направлению магнитной

индукции поля

или противоположно направлению магнитной

индукции поля

![]() . В этих случаях сила Лоренца

. В этих случаях сила Лоренца

![]() и частица будет продолжать двигаться

равномерно прямолинейно.

и частица будет продолжать двигаться

равномерно прямолинейно.

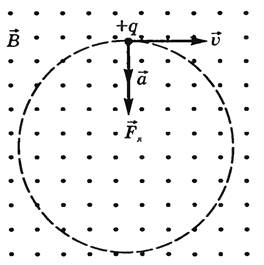

2.

Заряженная частица движется перпендикулярно

линиям магнитной индукции (рис. 2), тогда

сила Лоренца

![]() , а следовательно, и сообщаемое ускорение

будут постоянны по модулю и перпендикулярны

к скорости частицы. В результате частица

будет двигаться по окружности, радиус

которой можно найти на основании второго

закона Ньютона:

, а следовательно, и сообщаемое ускорение

будут постоянны по модулю и перпендикулярны

к скорости частицы. В результате частица

будет двигаться по окружности, радиус

которой можно найти на основании второго

закона Ньютона:

![]() Отношение

Отношение

![]() — называют удельным зарядом частицы.

— называют удельным зарядом частицы.

Период

вращения частицы

![]()

то есть период вращения не зависит от скорости частицы и радиуса траектории. На этом основано действие циклотрона.

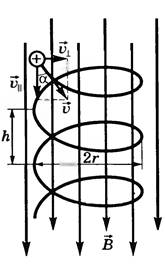

3.

Скорость заряженной частицы направлена

под углом

![]() к вектору

к вектору

![]()

Движение

частицы можно представить в виде

суперпозиции равномерного прямолинейного

движения вдоль поля со скоростью

![]() и движения по окружности с постоянной

по модулю скоростью

и движения по окружности с постоянной

по модулю скоростью

![]() в плоскости, перпендикулярной полю.

Радиус окружности определяется аналогично

предыдущему случаю, только надо заменить

в плоскости, перпендикулярной полю.

Радиус окружности определяется аналогично

предыдущему случаю, только надо заменить

![]() на

, то есть

на

, то есть

![]()

В

результате сложения этих движений

возникает движение по винтовой линии,

ось которой параллельна магнитному

полю. Шаг винтовой линии

![]()

Направление, в котором закручивается спираль, зависит от знака заряда частицы.

Электрические токи взаимодействуют между собой. Например, два тонких прямолинейных проводника с током притягивают друг друга, если токи в них сонаправлены, и отталкивают, друг друга, если токи в них направлены противоположно.

З акон

взаимодействия токов был установлен

Ампером экспериментально. Сила

акон

взаимодействия токов был установлен

Ампером экспериментально. Сила

![]() с

которой магнитное поле действует на

элемент тока длиной dl,

находящийся в поле, равна

с

которой магнитное поле действует на

элемент тока длиной dl,

находящийся в поле, равна

![]() ,

где

– вектор магнитной индукции. Величина

силы вычисляется по формуле

,

где

– вектор магнитной индукции. Величина

силы вычисляется по формуле

![]() .

Направление силы Ампера принято

определять с помощью правила левой

руки: если ладонь левой руки расположить

так, чтобы линии вектора магнитной

индукции входили в неё, а четыре вытянутых

пальца расположить по направлению тока,

то согнутый большой палец укажет

направление силы Ампера.

.

Направление силы Ампера принято

определять с помощью правила левой

руки: если ладонь левой руки расположить

так, чтобы линии вектора магнитной

индукции входили в неё, а четыре вытянутых

пальца расположить по направлению тока,

то согнутый большой палец укажет

направление силы Ампера.

Закон

Ампера применяется для определения

силы взаимодействия токов. Два параллельных

проводника с токами I1

и I2

находятся на расстоянии d

друг от друга. Направление сил

![]() и

и

![]() ,

с которыми поля

,

с которыми поля

![]() и

и

![]() действуют на проводники определяется

по правилу левой руки. Имеем

действуют на проводники определяется

по правилу левой руки. Имеем

![]() и

и

![]() .

.

Тогда

по закону Ампера

![]() ,

здесь

,

здесь

![]() – магнитная постоянная,

– магнитная постоянная,

![]() – магнитная проницаемость среды.

– магнитная проницаемость среды.

№ 23. Колебательный контур. Свободные и вынужденные колебания. Собственная частота колебаний, коэффициент затухания. Резонанс. Генерация незатухающих электромагнитных колебаний. Переменный ток. Индуктивность, емкость и сопротивление переменного тока. Работа и мощность переменного тока.

Э лектрическая

цепь, в которой могут происходить

электрические колебания называется

колебательным контуром. Колебательный

контур состоит из конденсатора

электроёмкостью С

и, соединённой с ним последовательно,

катушки индуктивностью L.

При замыкании на катушку предварительно

заряженного конденсатора в колебательном

контуре возникают свободные колебания

заряда обкладок конденсатора и тока в

катушке. Переменное электромагнитное

поле распространяется в пространстве

со скоростью с

– скоростью света в вакууме. При малых

линейных размерах контура можно считать,

что сила тока I

в начальный момент времени t

во всех частях контура одинакова. Такой

переменный ток называют квазистационарным.

лектрическая

цепь, в которой могут происходить

электрические колебания называется

колебательным контуром. Колебательный

контур состоит из конденсатора

электроёмкостью С

и, соединённой с ним последовательно,

катушки индуктивностью L.

При замыкании на катушку предварительно

заряженного конденсатора в колебательном

контуре возникают свободные колебания

заряда обкладок конденсатора и тока в

катушке. Переменное электромагнитное

поле распространяется в пространстве

со скоростью с

– скоростью света в вакууме. При малых

линейных размерах контура можно считать,

что сила тока I

в начальный момент времени t

во всех частях контура одинакова. Такой

переменный ток называют квазистационарным.

Дифференциальное уравнение колебаний имеет вид:

![]() .

.

Свободные электрические колебания в колебательном контуре являются гармоническими, если его электрическое сопротивление R=0:

![]() .

.

Циклическая частота и период колебаний удовлетворяют формуле Томпсона:

![]() .

.

Заряд q конденсатора и сила тока i в контуре изменяются по законам:

![]() ,

,

где

q0

– амплитуда заряда, а

![]() – амплитуда силы тока.

– амплитуда силы тока.

Разность

потенциалов обкладок конденсатора

![]() также изменяется по гармоническому

закону и совпадает по фазе с зарядом q:

также изменяется по гармоническому

закону и совпадает по фазе с зарядом q:

![]() .

Величина

.

Величина

![]() – называется волновым сопротивлением.

– называется волновым сопротивлением.

При свободных гармонических колебаниях в колебательном контуре происходят периодические преобразования энергии Wc электрического поля конденсатора в энергию Wм магнитного поля катушки индуктивности и наоборот:

П олная

энергия электромагнитных колебаний в

контуре не изменяется с течением времени:

олная

энергия электромагнитных колебаний в

контуре не изменяется с течением времени:

![]() .

.

Для осуществления вынужденных колебаний в электрическом колебательном контуре в него необходимо включить источник электрической энергии. ЭДС которого изменяется с течением времени. Дифференциальное уравнение вынужденных колебаний в контуре имеет вид:

![]() ,

,

где

![]() – коэффициент затухания свободных

колебаний в контуре, а

– коэффициент затухания свободных

колебаний в контуре, а

![]() – циклическая частота свободных

незатухающих колебаний (при R=0).

– циклическая частота свободных

незатухающих колебаний (при R=0).

Пусть

ЭДС

![]() изменяется по закону

изменяется по закону

![]() ,

тогда при установившихся колебаниях

заряд конденсатора колеблется гармонически

с той же циклической частотой

,

тогда при установившихся колебаниях

заряд конденсатора колеблется гармонически

с той же циклической частотой

![]() :

:

![]() .

Тангенс начальной фазы

.

Тангенс начальной фазы

.

.

При

![]() фаза

фаза

![]() – заряд конденсатора при постоянной

разности потенциалов между обкладками,

равной

.

Сила тока установившихся вынужденных

колебаний в контуре

– заряд конденсатора при постоянной

разности потенциалов между обкладками,

равной

.

Сила тока установившихся вынужденных

колебаний в контуре

![]()

.

.

Графики зависимости I0 от при различных значениях R, называются резонансными кривыми колебательного контура и имеют вид, указанный на рисунке.

![]() .

.

Резонансная циклическая частота Ωр, соответствующая максимуму амплитуды тока в контуре при вынужденных колебаниях, не зависит от R,

![]() .

.

Амплитуда

силы тока при резонансе

![]() .

.

В реальном колебательном контуре свободные электромагнитные колебания будут затухающими из-за потерь энергии на нагревание проводов. Для получения незатухающих электромагнитных колебаний, необходимо колебательный контур пополнять электроэнергией, чтобы скомпенсировать потери энергии. Для получения незатухающих электромагнитных колебаний применяют индукционный генератор.

Переменный

ток - вынужденные колебания в цепи,

совпадающие с частотой вынужденных

колебаний. Пусть переменная ЭДС (или

переменное напряжение) имеет вид![]()

где

Um

и Uo,

амплитуды ЭДС и напряжения.

Тогда

на участке цепи имеющей сопротивление

R, емкость C и индуктивность L дифференциальное

уравнение закона Ома имеет вид

![]() или

или

![]()

Рассмотрим частный случай цепи

1)

R

≠0,

С

→ 0, L→

0: переменная напряжения приложено к

сопротивлению

R.

Закон Ома:

![]() ,

амплитуда силы тока:

,

амплитуда силы тока:

![]()

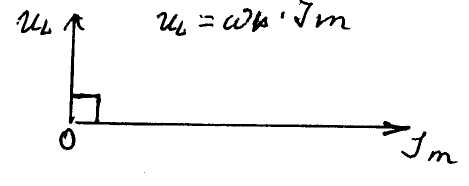

Колебания тока происходят в одной фазе с напряжением. Векторная

![]()

2) R →0, С →0, L ≠ 0 Переменное напряжение приложено к катушке

индуктивности ЭДС самоиндукции в катушке

Закон

Ома:

![]()

![]() где

где![]() .

Т.о. падение напряжения UL

опережает по фазе ток I

текущий через катушку на

.

Т.о. падение напряжения UL

опережает по фазе ток I

текущий через катушку на

![]() .

величина

.

величина

![]()

называется реактивным индукционным сопротивлением.

R

→0,

С ≠0, L→0

переменное напряжение приложено к

конденсатору

→0,

С ≠0, L→0

переменное напряжение приложено к

конденсатору

,

,

,

,

,

где

,

где ,

величина

,

величина

Таким образом, падение напряжение Uс отстает от текущего через конденсатор тока I на π/2.

Величина

![]() называется реактивным емкостным

сопротивлением. Для постоянного тока

(

называется реактивным емкостным

сопротивлением. Для постоянного тока

(![]() )

RC=

)

RC=![]() ,

т.е. постоянный ток через конденсатор

течь не может.

,

т.е. постоянный ток через конденсатор

течь не может.

В

общем случае, если R

≠

0,

С ≠ 0,

L

≠ 0 . Если напряжение изменяется по

закону

![]()

то

ток изменяется по

закону

![]() Где

Im

и φ

определяются формулами

Где

Im

и φ

определяются формулами

Величина

![]() -называется

полным сопротивлением

-называется

полным сопротивлением

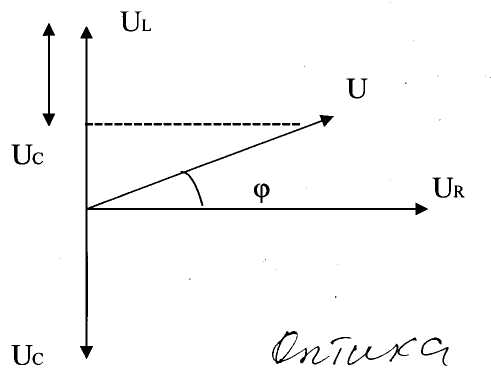

Общая векторная диаграмма имеет вид

Величина:

X=RL-RC=![]() называется реактивным сопротивлением

называется реактивным сопротивлением

![]() .

В этом случае І=

.

В этом случае І=![]() -

сила тока в цепи.

-

сила тока в цепи.

P= PR+ PL+ PC- эти мощности называют мощностью на сопротивлении, на индуктивности, на ёмкости.

Допустим,

что омическое сопротивление, индуктивность

и емкость сосредоточены на разных

участках цепи. Тогда на омическом

сопротивлении происходит изменение

потенциала на

![]() его принято называть потерей напряжения

на сопротивление. На конденсаторе

его принято называть потерей напряжения

на сопротивление. На конденсаторе

![]() ,

а на индуктивности

,

а на индуктивности

![]() .

Тогда

.

Тогда

![]() ,

,

![]() ,

следовательно,

,

следовательно,

![]() .

.

№24 Электромагнитные волны. Плотность энергии и плотность потока энергии электромагнитного поля .Вектор Умова-Пойтинга, его физический смысл Направление вектора Умова-Пойтинга относительно Е,Н. Понятие об импульсе электромагнитного поля.

Электромагнитные

волны- это переменное электромагнитное

поле, распространяющееся в пространстве

с конечной скоростью. Существование

электромагнитных волн вытекает из

уравнений Максвелла:

,

,

,

,

которые в области пространства, не

содержащей свободных электрических

зарядов и макроскопических токов , имеют

вид:

,

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() .Если

среда- однородный и изотропный диэлектрик,

то

.Если

среда- однородный и изотропный диэлектрик,

то

![]() и

и

![]() ,

где

и

-

диэлектрическая и магнитная проницаемость

среды. В этом случае уравнения Максвелла

,

где

и

-

диэлектрическая и магнитная проницаемость

среды. В этом случае уравнения Максвелла

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() .

.

Используя

,

![]() ,

получим волновые уравнения для векторов

,

получим волновые уравнения для векторов

![]() и

и

![]() .

.

![]() ,

,

![]()

![]() ,

где

,

где

![]() -

оператор Лапласа,

-

оператор Лапласа,

![]() -

фазовая скорость электромагнитной

волны.Т.о., электромагнитные поля

действительно могут существовать в

виде электромагнитных волн. Поскольку

-

фазовая скорость электромагнитной

волны.Т.о., электромагнитные поля

действительно могут существовать в

виде электромагнитных волн. Поскольку![]() , то

, то

![]() -

скорость распространения электромагнитных

волн в веществе всегда меньше чем в

вакууме.Векторы E

и H

напряженностей электрического и

магнитного полей волны взаимно

перпендикулярны и лежат в плоскости,

перпендикулярной вектору V

скорости распространения волны, причем

вектора E,H

и V

образуют правовинтовую систему. Взаимно

перпендикулярные векторы Е и Н колеблются

в одной фазе (их колебания синфазные).

Модули этих векторов связаны

соотношением:

-

скорость распространения электромагнитных

волн в веществе всегда меньше чем в

вакууме.Векторы E

и H

напряженностей электрического и

магнитного полей волны взаимно

перпендикулярны и лежат в плоскости,

перпендикулярной вектору V

скорости распространения волны, причем

вектора E,H

и V

образуют правовинтовую систему. Взаимно

перпендикулярные векторы Е и Н колеблются

в одной фазе (их колебания синфазные).

Модули этих векторов связаны

соотношением:![]() которое

справедливо для любой бегущей

электромагнитной волны независимо от

формы ее волновых поверхностей.

которое

справедливо для любой бегущей

электромагнитной волны независимо от

формы ее волновых поверхностей.

Объемная плотность энергии электромагнитного поля равна сумме объемных плотностей энергии электрического и магнитного полей. Для поля в линейной изотропной среде

![]()

где

![]() -относительные

диэлектрическая и магнитная проницаемость

среды, Е, Н - напряженности электрического

и магнитного полей.

-относительные

диэлектрическая и магнитная проницаемость

среды, Е, Н - напряженности электрического

и магнитного полей.

Из

соотношения между модулями векторов Е

и Н :![]() поле электромагнитных волн следует,

что объемная

плотность энергии электромагнитных

волн

поле электромагнитных волн следует,

что объемная

плотность энергии электромагнитных

волн![]() ,

где v

скорость электромагнитной волы в среде

,

где v

скорость электромагнитной волы в среде

![]() .

.

где εо и μо - электрическая и магнитная постоянные, С-

скорость электромагнитных волн в вакууме.

Вектор плотности потока электромагнитной волны называется вектором

Умова

— Пойтинга Р.

Скорость переноса энергии бегущей

монохроматической волны равна фазовой

скорости этой волны. Согласно формулам:![]() V-

вектор скорости волны,

V-

вектор скорости волны,

Поэтому

вектор Умова - Пойтинга равен![]()

Модуль

вектора Умова-Пойтинга численно равен

энергии, переносимой волной за 1 секунду

через единичную площадь поверхности,

перпендикулярной к направлению

распространения волны.![]()

Направление вектора P совпадает с направлением распространения плоской монохроматической электромагнитной волны.

В

случае плоской линейной поляризованной

монохроматической волны вектор Умова

- Пойтинга направлен в сторону

распространения волны и численно равен![]()

Электромагнитное

поле, как и любой другой материальный

объект, обладает импульсом,

который легко можно найти, проинтегрировав

вектор Пойнтинга по объёму:![]()

№25 Геометрическая оптика. Приближение коротких волн. Основные понятия и законы геометрической оптики. Зеркала, линзы, призмы. Формула тонкой линзы, абберации. Световые величины в фотометрии. Оптические приборы.

Геометрическая оптика - раздел физики, который изучает природу света, закономерностей его излучения, распространения и взаимодействие с веществом. Для характеристики распространения волны вводятся следующие понятия:

а) Волновая поверхность - поверхность всех точек, которое волновое возмущение достигает в один и тот же момент времени.

б) Луч - это геометрическая линия, проведённая перпендикулярно волновой поверхности, показывающая направление распространения волнового возмущения.

Еще до установление природы света были известны следующие законы:

Закон прямолинейного распространения света – свет в оптически однородной среде распространяется прямолинейно.

Закон независимости световых пучков- эффект производимый отдельным пучком, не зависит от того, действуют ли одновременно остальные пучки или они устранены.

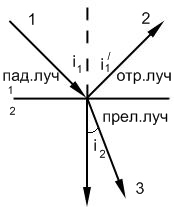

Закон

отражения- отраженный луч лежит в одной

плоскости с падающим лучом и

перпендикуляром , проведенным к границе

раздела двух сред в точке падения: угол

отражения равен углу падения:![]()

Закон

преломления- падающий и преломленный

лучи, а также перпендикуляр к границе

раздела двух сред, восстановленный в

точке падения луча, лежат в одной

плоскости. Отношение синуса угла падения

α к синусу угла преломления β есть

величина, постоянная для двух данных

сред:![]() ,

где

,

где

![]() -

относительный показатель преломления

второй среды относительно первой,

Относительный

показатель преломления двух сред равен

отношению их абсолютных показателей

преломления: n12

= n2 / n1. Следовательно, закон преломления

будет иметь вид:

-

относительный показатель преломления

второй среды относительно первой,

Относительный

показатель преломления двух сред равен

отношению их абсолютных показателей

преломления: n12

= n2 / n1. Следовательно, закон преломления

будет иметь вид:

![]()

А бсолютным

показателем преломления среды называется

величина n,равная

отношению скорости электромагнитных

волн в вакууме с к их фазовой скорости

v

в среде:

бсолютным

показателем преломления среды называется

величина n,равная

отношению скорости электромагнитных

волн в вакууме с к их фазовой скорости

v

в среде:![]() , т.к.

,

то

, т.к.

,

то

![]()

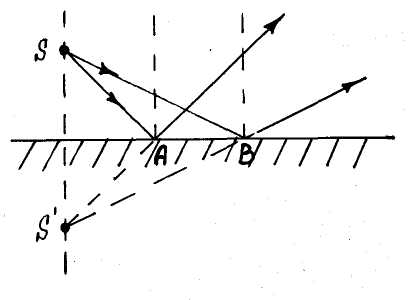

Простейшим оптическим устройством, способным создавать изображение предмета, является плоское зеркало. Изображение предмета формируется за счет лучей , отраженных от зеркальной поверхности. Это изображение является мнимым, т.к. оно образуется пересечением не самих отраженных лучей , а их продолжений в зазеркалье. вследствие закона отражения света мнимое изображение предмета располагается симметрично относительно зеркальной поверхности.. Размер изображения равен размеру самого предмета.

Пусть пучок лучей от точечного источника S падает на плоское зеркало. Для построения изображения возьмём два произвольных луча SA и SB. Каждый из них отражается по закону отражения. Угол между отражёнными лучами остаётся неизменным. Точка пересечения S ' продолжений лучей будет лежать на той же нормали к зеркалу, что и S и на том же расстоянии от плоскости зеркала. Изображение S' будет мнимым, симметричным.

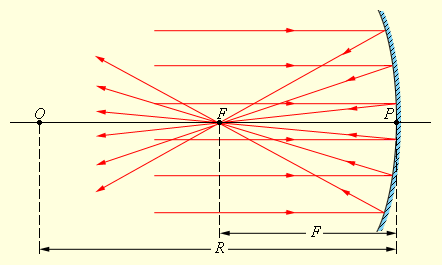

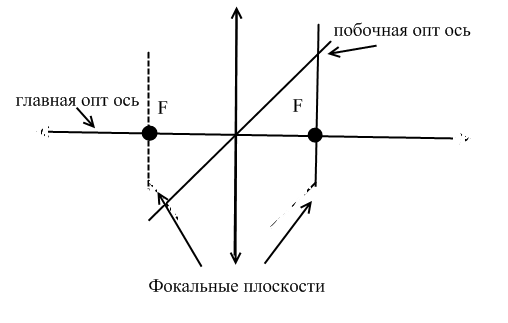

Сферическое зеркало. Сферическим зеркалом называют зеркально отражающую поверхность , имеющую форму сферического сегмента. Центр сферы из которой вырезан сегмент , называют оптическим центром зеркала. Вершину сферического сегмента называют полюсом. Прямая. проходящая через оптической центр и полюс зеркала, называется главной оптической осью сферического зеркала .Главная оптическая ось выделена из всех других прямых , проходящих через оптический центр , только тем, что она является осью симметрии зеркала. Сферические зеркала бывают вогнутыми и выпуклыми. Если на вогнутое сферическое зеркало падает пучок лучей, параллельный главной оптической оси, то после отражения от зеркала, лучи пересекутся в точке, которая называется главным фокусом зеркала F. Расстояние от фокуса до полюса зеркала называют фокусным расстоянием и обозначают той же буквой F. У вогнутого сферического зеркала главный фокус действительный. Он расположен посередине между центром и полюсом зеркала.

![]()

Главный

фокус выпуклого зеркала является мнимым.

Если на выпуклое зеркало падает пучок

лучей, параллельных главной оптической

оси, то после отражения в фокусе

пересекутся не сами лучи, а их продолжения.

Фокусным

расстояниям сферических зеркал

приписывается определенный знак: для

вогнутого зеркала

![]() ,для

выпуклого

,для

выпуклого![]() где R – радиус кривизны зеркала.

где R – радиус кривизны зеркала.

Для

построения изображения точки необходимо

не менее двух лучей.Для

выполнения расчетов можно пользоваться

формулой

![]() ,

где F

= R/2

- фокусное расстояние зеркала, d

- расстояние от предмета до зеркала, f

– расстояние от зеркала до изображения.

Величины

d и f подчиняются определенному правилу

знаков:

,

где F

= R/2

- фокусное расстояние зеркала, d

- расстояние от предмета до зеркала, f

– расстояние от зеркала до изображения.

Величины

d и f подчиняются определенному правилу

знаков:

d > 0 и f > 0 – для действительных предметов и изображений;

d < 0 и f < 0 – для мнимых предметов и изображений.

Линейное увеличение сферического зеркала Γ определяется как отношение линейных размеров изображения h' и предмета h.

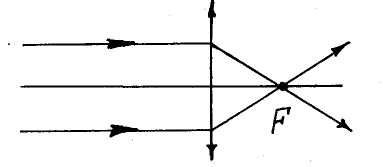

ЛинзыЛинзы - прозрачные тела, имеющие сферические поверхности: Рассеивающие линзы(вогнутые), собирающие(двояковыпуклые или плосковыпуклые)

Собирающая линза в средней части толще и отклоняет лучи к оптической оси, если показатель преломления линзы больше показателя преломления среды.

Рассеивающая линза в средней части тоньше и отклоняет лучи от оптической оси.

1.Прямая проходящая через центр кривизны поверхностей линзы называется главной оптической осью.

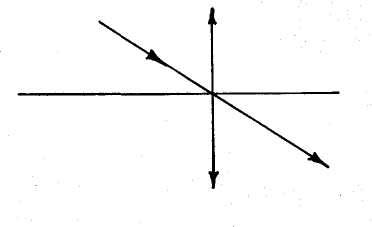

2.Оптическим центром линзы называется точка , лежащая на главной оптической оси и обладающая тем свойством , что лучи проходят сквозь нее не преломляясь.

3. Побочными оптическими осями называются прямые, проходящие через оптический центр линзы и не совпадающие с главной оптической осью.

4. Фокусом линзы F называется точка, лежащая на главной оптической оси, в которой пересекаются лучи приосевого светового пучка, распространяющиеся параллельно главной оптической оси.

5. Фокальной плоскостью называется плоскость, проходящая через фокус линзы перпендикулярно ее главной оптической оси.

6.

фокусным расстоянием f

называется расстояние между оптическим

центром линзы О и ее фокусом F

:

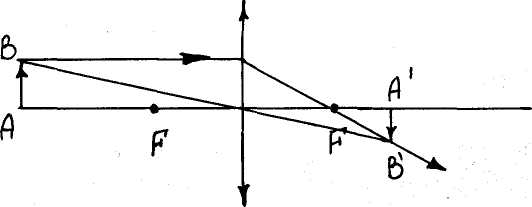

Ф ормула

тонкой линзы: 1/F=1/d+1/f

где: F

- фокус линзы,

ормула

тонкой линзы: 1/F=1/d+1/f

где: F

- фокус линзы,

d - расстояние от предмета до линзы, f- расстояние изображения от линзы.

Для построения изображения пользуются тремя „замечательными лучами".

Л уч

параллельно главной оптической оси

преломляясь

проходит через фокус;

уч

параллельно главной оптической оси

преломляясь

проходит через фокус;

Л уч,

проходящий через центр линзы, не

преломляется;

уч,

проходящий через центр линзы, не

преломляется;

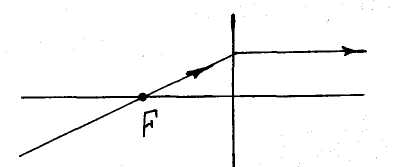

Луч,

проходящий через фокус, преломляется

параллельно главной оптической оси.

Луч,

проходящий через фокус, преломляется

параллельно главной оптической оси.

Построим изображение предмета в линзе.

Изображение перевёрнутое, действительное и уменьшенное.

Искажения

возникающие при формировании изображения

называются абберациями. Сферическая

абберация проявляется в том , что в

случае широких световых пучков лучи

далекие от оптической оси пересекают

ее не в фокусе. Изображение удаленного

точечного источника, создаваемое широким

пучком лучей, преломленных линзой,

оказывается размытым. Хроматическая

абберация возникает вследствие того,

что показатель преломления материала

линзы зависит от длины волны света

.

Это свойство прозрачных сред называется

дисперсией. Фокусное расстояние линзы

оказывается различным для света с

разными длинами волн, что приводит к

размытию изображения при использовании

немонохрамотического света. Призма

Искажения

возникающие при формировании изображения

называются абберациями. Сферическая

абберация проявляется в том , что в

случае широких световых пучков лучи

далекие от оптической оси пересекают

ее не в фокусе. Изображение удаленного

точечного источника, создаваемое широким

пучком лучей, преломленных линзой,

оказывается размытым. Хроматическая

абберация возникает вследствие того,

что показатель преломления материала

линзы зависит от длины волны света

.

Это свойство прозрачных сред называется

дисперсией. Фокусное расстояние линзы

оказывается различным для света с

разными длинами волн, что приводит к

размытию изображения при использовании

немонохрамотического света. Призма

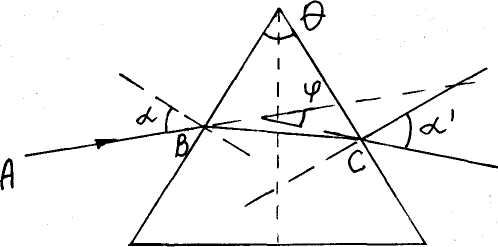

П усть

луч АВ падает на одну из граней призмы.

Преломившись в точке В, луч пойдёт по

направлению ВС и преломившись в точке

С, выйдет из призмы в воздух. Найдём угол

ф, на который отклоняется луч от

первоначального направления. Угол

φ

- угол отклонения. Угол φ

= α

+ α'

-θ

где:

α

- угол падения,

усть

луч АВ падает на одну из граней призмы.

Преломившись в точке В, луч пойдёт по

направлению ВС и преломившись в точке

С, выйдет из призмы в воздух. Найдём угол

ф, на который отклоняется луч от

первоначального направления. Угол

φ

- угол отклонения. Угол φ

= α

+ α'

-θ

где:

α

- угол падения,

α' - угол выхода луча из призмы, θ - преломляющий угол призмы.

Окончательная формула имеет вид: φ = (n- 1)θ где: n - показатель преломления призмы.

Световые

величины в фотометрии. Основной

световой единицей в СИ является единица

света I

кандела-сила света в заданном направлении

источника, испускающего монохрамотическое

излучение частотой 540*1012

Гц. Световой

поток

— физическая величина, характеризующая

«количество» световой энергии в

соответствующем потоке излучения.

Освещённость

— физическая величина, численно равная

световому потоку, падающему на единицу

поверхности:![]() .Единицей

измерения освещённости в системе СИ

служит люкс.

.Единицей

измерения освещённости в системе СИ

служит люкс.

Лупа

.Простейшим

прибором для визуальных наблюдений

является лупа. Лупой называют собирающую

линзу с малым фокусным расстоянием(

F=10

см)Лупу располагают близко к глазу, а

рассматриваемый предмет –в ее фокальной

плоскости. Предмет виден через лупу под

углом

![]() ,где

h-размер

предмета. При рассмотрении этого же

предмета не вооруженным глазом его

следует расположить на расстоянии d0=25

см наилучшего зрения нормального глаза.

Предмет будет виден под углом

,где

h-размер

предмета. При рассмотрении этого же

предмета не вооруженным глазом его

следует расположить на расстоянии d0=25

см наилучшего зрения нормального глаза.

Предмет будет виден под углом

![]() .

Отсюда следует что угловое увеличение

лупы равно

.

Отсюда следует что угловое увеличение

лупы равно![]() .

Микроскоп

применяют

для получения больших увеличений при

наблюдении мелких предметов.Увеличеное

изображение предмета получается с

помощью оптической системы: две

короткофокусные линзы-объектив и окуляр.

Телескоп

предназначен

для наблюдения удаленных объектов. Они

состоят из двух линз- обращенной к

предмету собирающей линзы с большим

фокусным расстоянием(объектив) и линзы

с малым фокусным расстоянием (окуляр),

обращенной к наблюдателю. Зрительные

трубы бывают 2 типов:

зрительная

труба с собирающим (положительным)

окуляром называется трубой Кеплера,

труба с рассеивающим (отрицательным)

окуляром — трубой Галилея.

.

Микроскоп

применяют

для получения больших увеличений при

наблюдении мелких предметов.Увеличеное

изображение предмета получается с

помощью оптической системы: две

короткофокусные линзы-объектив и окуляр.

Телескоп

предназначен

для наблюдения удаленных объектов. Они

состоят из двух линз- обращенной к

предмету собирающей линзы с большим

фокусным расстоянием(объектив) и линзы

с малым фокусным расстоянием (окуляр),

обращенной к наблюдателю. Зрительные

трубы бывают 2 типов:

зрительная

труба с собирающим (положительным)

окуляром называется трубой Кеплера,

труба с рассеивающим (отрицательным)

окуляром — трубой Галилея.

№ 26. Взаимодействие света со средой: отражение и преломление . Относительный коэффициент преломления .Полное внутреннее отражение. Рассеивание света. Поляризация света. Естественный и поляризованный свет. Закон Малюса.

Закон отражения- отраженный луч лежит в одной плоскости с падающим лучом и перпендикуляром , проведенным к границе раздела двух сред в точке падения: угол отражения равен углу падения:

Закон преломления- падающий и преломленный лучи, а также перпендикуляр к границе раздела двух сред, восстановленный в точке падения луча, лежат в одной плоскости. Отношение синуса угла падения α к синусу угла преломления β есть величина, постоянная для двух данных сред: , где - относительный показатель преломления второй среды относительно первой, Относительный показатель преломления двух сред равен отношению их абсолютных показателей преломления: n12 = n2 / n1.

Следовательно, закон преломления будет иметь вид:

Абсолютным показателем преломления среды называется величина n,равная отношению скорости электромагнитных волн в вакууме с к их фазовой скорости v в среде: , т.к. , то

Если

свет распространяется из среды с большим

показателем преломления

![]() (оптически

более плотную) в среду с меньшим

показателем преломления

(оптически

более плотную) в среду с меньшим

показателем преломления

![]() (оптически

менее плотную).(

(оптически

менее плотную).(![]() )(

например из стекла в воздух, или из воды

в воздух), то

)(

например из стекла в воздух, или из воды

в воздух), то

![]() .

Следовательно, угол преломления

.

Следовательно, угол преломления![]() больше угла падения

больше угла падения![]() .

Увеличивая угол падения, при некотором

предельном угле

.

Увеличивая угол падения, при некотором

предельном угле![]() угол преломления окажется равным

угол преломления окажется равным

![]() .

При углах падения

.

При углах падения

![]() весь падающий свет полностью отражается.

При углах падения

весь падающий свет полностью отражается.

При углах падения![]() луч не преломляется, а полностью

отражается в первую среду, причем

интенсивности лучей одинаковы. Это

явление называется полным внутренним

отражением света. Предельный угол

определяется соотношением:

луч не преломляется, а полностью

отражается в первую среду, причем

интенсивности лучей одинаковы. Это

явление называется полным внутренним

отражением света. Предельный угол

определяется соотношением:![]()

П ри

действии света на вещество основное

значение имеет электрическая составляющая

электромагнитного поля световой волны,

т.к. она оказывает основное действие на

электроны в атомах вещества. Для описания

закономерностей поляризации рассматривается

только световой вектор – вектор

напряжённости

электрического поля. Свет представляет

собой суммарное электромагнитное

излучение множества независимо излучающих

атомов. Поэтому все ориентации вектора

равновероятны. Такой свет называется

естественным.

ри

действии света на вещество основное

значение имеет электрическая составляющая

электромагнитного поля световой волны,

т.к. она оказывает основное действие на

электроны в атомах вещества. Для описания

закономерностей поляризации рассматривается

только световой вектор – вектор

напряжённости

электрического поля. Свет представляет

собой суммарное электромагнитное

излучение множества независимо излучающих

атомов. Поэтому все ориентации вектора

равновероятны. Такой свет называется

естественным.

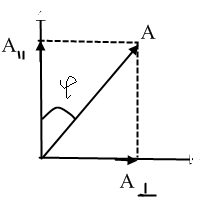

Поляризованным

светом называется свет, в котором

направление колебания вектора

каким-либо образом упорядочены. Плоско

поляризованный свет – свет, в котором

вектор

колеблется только в одной, проходящей

через луч, плоскости. Эта плоскость

называется плоскостью поляризации.

Степенью поляризации называется величина

![]() ,

где

,

где

![]() и

и

![]() – соответственно максимальная и

минимальная интенсивности частично

поляризованного света. Для естественного

света

– соответственно максимальная и

минимальная интенсивности частично

поляризованного света. Для естественного

света

![]() и

и

![]() ,

для плоскопараллельного света

,

для плоскопараллельного света

![]() .

Естественный свет можно преобразовать

в плоско поляризованный с помощью

поляризатора, пропускающего колебания

только определённого направления.

.

Естественный свет можно преобразовать

в плоско поляризованный с помощью

поляризатора, пропускающего колебания

только определённого направления.

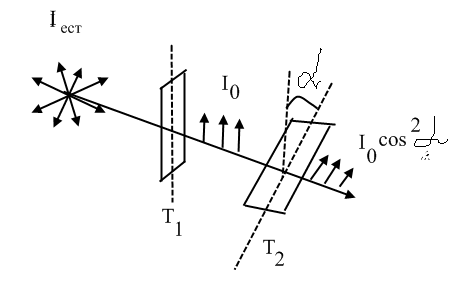

З

акон

Малюса.

Если пропустить естественный свет с

интенсивностью

акон

Малюса.

Если пропустить естественный свет с

интенсивностью

![]() через поляризатор

через поляризатор

![]() ,

то колебания амплитуды

,

то колебания амплитуды

![]() ,

совершающееся в плоскости, образующей

с плоскостью поляризатора угол

,

совершающееся в плоскости, образующей

с плоскостью поляризатора угол

![]() ,

можно разложить на два колебания с

амплитудами

,

можно разложить на два колебания с

амплитудами

![]() .

Интенсивность прошедшей волны

.

Интенсивность прошедшей волны

![]() .

В естественном свете все значения

равновероятны, поэтому доля света,

прошедшего через поляризатор будет

равна среднему значению

.

В естественном свете все значения

равновероятны, поэтому доля света,

прошедшего через поляризатор будет

равна среднему значению

![]() ,

а интенсивность плоско поляризованного

света, прошедшего через поляризатор

:

,

а интенсивность плоско поляризованного

света, прошедшего через поляризатор

:

![]() .

.

Если

поставить на пути плоскополяризованного

света второй поляризатор

![]() (анализатор) под углом

к первому. Интенсивность I

света, прошедшего через анализатор

меняется в зависимости от угла

по закону Малюса

(анализатор) под углом

к первому. Интенсивность I

света, прошедшего через анализатор

меняется в зависимости от угла

по закону Малюса

![]() .

Следовательно, интенсивность сета,

прошедшего через оба поляризатора

.

Следовательно, интенсивность сета,

прошедшего через оба поляризатора

![]() .

Откуда

.

Откуда

![]() ,

когда поляризаторы параллельны, и

,

когда поляризаторы параллельны, и

![]() ,

когда поляризаторы скрещены.

,

когда поляризаторы скрещены.

Е сли

естественный свет падает на границу

раздела двух диэлектриков, то отражённый

и преломлённый лучи являются частично

поляризованными. В отражённом луче

преобладают колебания перпендикулярные

плоскости падения, а в преломлённом –

колебания, лежащие в плоскости падения.

сли

естественный свет падает на границу

раздела двух диэлектриков, то отражённый

и преломлённый лучи являются частично

поляризованными. В отражённом луче

преобладают колебания перпендикулярные

плоскости падения, а в преломлённом –

колебания, лежащие в плоскости падения.

Если

угол падения равен углу Брюстера, который

определяется соотношением

![]() ,

то отражённый луч является

плоскополяризованным. Преломлённый

луч в этом случае поляризуется максимально,

но не полностью. При этом отражённый и

преломлённый лучи взаимно перпендикулярны.

,

то отражённый луч является

плоскополяризованным. Преломлённый

луч в этом случае поляризуется максимально,

но не полностью. При этом отражённый и

преломлённый лучи взаимно перпендикулярны.

№27. Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля и его приложение к решению дифракционных задач. Дифракция Фраунгофера, Френеля. Дифракционная решетка. Условия дифракции, разрешающая способность решетки.

Дифракцией называется огибание волнами препятствий, встречающихся на пути. Согласно принципу Гюйгенса-Френеля световая волна, возбуждаемая каким либо источником S, может быть представлена как результат суперпозиции когерентных вторичных волн, излучаемых бесконечно малыми элементами любой замкнутой поверхности, охватывающей источник S.

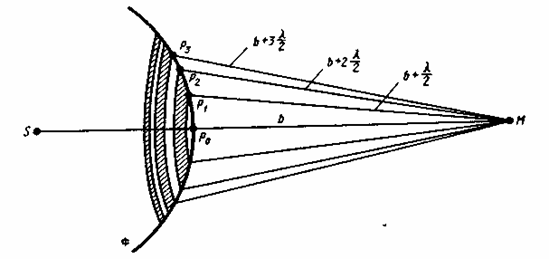

Найдем в произвольной точке М амплитуду световой волны, распространяющейся в однородной среде из точечного источника S

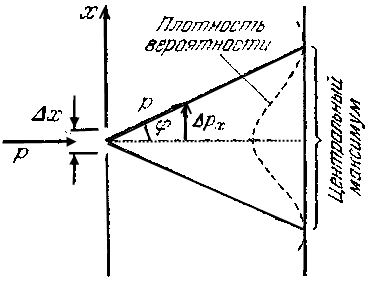

Ф ренель

разбил волновую поверхность Ф на

кольцевые зоны такого размера, чтобы

расстояния от краев зоны до М отличались

на λ/2. Т. к. колебания от соседних зон

проходят до точки М расстояния,

отличающиеся на λ/2, то в точку М они

приходят в противоположной фазе и при

наложении эти колебания будут взаимно

ослаблять друг друга. Поэтому амплитуда

результирующего светового колебания

в точке М: А=А1-А2+А3-А4+….

ренель

разбил волновую поверхность Ф на

кольцевые зоны такого размера, чтобы

расстояния от краев зоны до М отличались

на λ/2. Т. к. колебания от соседних зон

проходят до точки М расстояния,

отличающиеся на λ/2, то в точку М они

приходят в противоположной фазе и при

наложении эти колебания будут взаимно

ослаблять друг друга. Поэтому амплитуда

результирующего светового колебания

в точке М: А=А1-А2+А3-А4+….

где А1, А2, ... - амплитуды колебаний, возбуждаемых 1-й, 2-й, ..., m-й зонами.

При

таком разбиении волновой поверхности

на зоны оказывается , что амплитуда

колебания Аm

равна среднему арифметическому от

амплитуды, примыкающей к ней зон

![]() .

Тогда результирующая амплитуда в точке

М будет равна

.

Тогда результирующая амплитуда в точке

М будет равна

![]()

т.

к. выражения, стоящие в скобках равны

нулю, а оставшаяся часть от амплитуды

последней зоны ± Аm/2 ничтожно мала.

Площадь всех зон Френеля равна![]() ,

где а-длина отрезка SP0-радиус

сферы Ф. b-

длина отрезка P0M.

,

где а-длина отрезка SP0-радиус

сферы Ф. b-

длина отрезка P0M.

Радиус

внешней границы m-й

зоны Френеля

![]() .Следовательно,

распространение света от S к М происходит

прямолинейно. Т.о., принцип Гюйгенса -

Френеля позволяет объяснить прямолинейное

распространение света в однородной

среде.

.Следовательно,

распространение света от S к М происходит

прямолинейно. Т.о., принцип Гюйгенса -

Френеля позволяет объяснить прямолинейное

распространение света в однородной

среде.

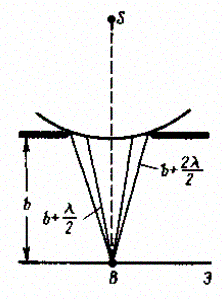

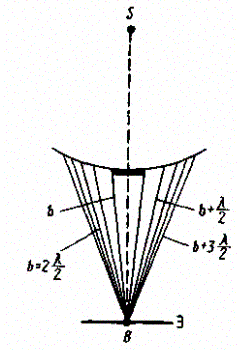

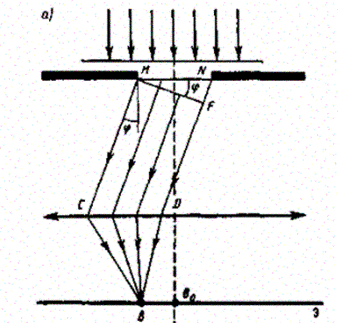

Дифракция

в сходящихся лучах( дифракция Френеля)

–это дифракция сферических волн,

осуществляемая в том случае, когда

дифракционная картина наблюдается на

конечном расстоянии от препятствия,

вызвавшего дифракцию.

Дифракция

на круглом отверстии.

Сферическая волна, распространяющаяся

из точечного источника S, встречает на

своем пути экран с круглым отверстием.

Вид дифракционной картины зависит от

числа зон Френеля, укладывающихся в

отверстии. Амплитуда результирующего

колебания, возбуждаемого в точке В всеми

зонами будет![]() ,где

знак плюс соответствует нечетным m и

минус - четным m.

,где

знак плюс соответствует нечетным m и

минус - четным m.

Д ифракционная