- •Глава 1

- •Глава 2

- •Глава 3

- •Глава 4

- •Глава 5

- •Глава 6

- •Глава 7

- •Глава 8

- •Глава 9

- •Глава 1

- •1.1. Информационное обеспечение бизнеса

- •1.1.2. Внутренние информационные потоки

- •1.1.3. Мониторинг внешней деловой среды предприятия

- •1.1.4. Национальные информационные ресурсы рф

- •1.2. Прикладная информатика для бизнеса

- •1.2.1. Информация и данные

- •1.2.2. Требования к данным и информации

- •1.2.3. Назначение прикладного программного обеспечения

- •1.2.4. Единое информационное пространство

- •1.3. Информационные технологии

- •1.3.2. Направления развития информационных технологий

- •1.3.3. Киберкорпорация, электронная коммерция и электронное правительство

- •1.4. Глобализация информации

- •1.4.1. Глобальные информационные сети

- •1.4.2. Информация и право собственности

- •1.5. Индустрия информатизации

- •1.5.1. Рынок средств информатизации

- •1.5.2. Аппаратные средства информатизации

- •1.5.3. Периферийные устройства и локальные сети

- •1.5.5. Выбор программных и аппаратных средств информатизации

- •1.5.6. Внедрение информационной системы на предприятии

- •Глава 2

- •2.1. Концепция интегрированной управленческой системы

- •2.1.1. Системная ориентация концепции

- •2.1.2. Критические факторы комплексного решения управленческих задач

- •2.1.3. Практические аспекты реализации концепции

- •2.2. Информатизация контроллинга

- •2.2.1. Информатизация контроллинга: место и задачи

- •2.2.2. Финансовый анализ в рамках концепции контроллинга

- •2.2.5. Контроллинг в финансово-промышленной

- •2.3. Системы поддержки принятия управленческих решений

- •2.3.1. Роль управленческих решений

- •2.3.2. Информационная поддержка управленческой деятельности

- •2.3.3. Математическая поддержка принятия решений

- •2.3.4. Единое аналитическое пространство организации

- •2.3.5. Структуризация учета и метаданные

- •2.4. Информационная система руководителя

- •Глава 3

- •3.1. Электронный офис и информационные потоки в нем

- •3.2. Электронный документооборот в современном бизнесе

- •3.2.2. Автоматизация документооборота

- •3.2.3. Функциональность и архитектура системы

- •3.3. Правовые информационные системы

- •3.3.1. Правовые информационные технологии

- •3.4. Информационные системы управления персоналом

- •3.4.2. Стиль и функциональность кадрового менеджмента

- •Глава 4

- •4.1. Финансовые институты и их информационная поддержка

- •4.2. Бухгалтерский учет и аудит на предприятии

- •4.2.3. Мини-бухгалтерия

- •4.3. Информатизация банковской деятельности

- •4.3.4. Автоматизация работы филиалов банка

- •4.3.7. Интернет-банкинг

- •4.3.8. Тенденции банковской автоматизации

- •4.4. Автоматизированные системы фондового рынка

- •4.4.1. Информационная поддержка рынка ценных бумаг

- •4.4.5. Автоматизация фондовой торговли

- •4.5. Автоматизация в торговле

- •4.5.1. Документооборот в торговле

- •4.5.3. Штрих-коды как средство автоматизации торговых операций

- •4.5.4. Безналичные расчеты с покупателем

- •Глава 5

- •5.1. Информационная поддержка производства

- •5.2. Системы управления отношениями с поставщиками

- •5.3. Информатизация производственного планирования

- •5.3.1. Типовые модули системы планирования

- •5.3.2. Модули планирования спроса

- •5.3.3. Модули тактического планирования

- •5.3.5. Модули создания календарных графиков

- •5.4. Системы управления взаимодействием с покупателями

- •5.5. Системы управления складским хозяйством и транспортировкой

- •5.5.1. Системы оптимизации перевозок

- •5.5.2. Системы управления складскими запасами

- •5.6. Автоматизация технологических процессов

- •5.7. Методы интеграции и внедрения

- •5.7.1. Современные технологии интеграции систем

- •Глава 6

- •6.1. Электронная коммерция

- •6.1.1. Состояние и перспективы развития электронной коммерции

- •6.2. Торговля в сети Интернет

- •6.3. Информационно-аналитическая среда бизнеса

- •6.3.2. Корпоративные интернет-сайты

- •6.3.3. Электронные публикации и пресса

- •6.3.4. Рейтинговое пространство бизнеса

- •6.4. Дистанционное образование в сети Интернет

- •Глава 7

- •7.1. Модель системы защиты информации

- •7.1.1. Классификация информации

- •7.1.2. Цели и задачи защиты информации

- •7.2. Угрозы информационной безопасности

- •7.3. Комплекс мероприятий по защите информации

- •7.4. Идентификационные системы

- •7.4.1. Биометрические системы

- •7.5. Компьютерные вирусы и борьба с ними

- •7.5.1. Компьютерные вирусы

- •7.5.3. Рекомендации по защите от компьютерных вирусов

- •Глава 8

- •8.1. Моделирование бизнес-процессов

- •8.1.2. Процессный подход к моделированию управления

- •8.2. Организация процесса внедрения систем

- •8.3. Обследование объекта и органов управления

- •8.3.1. Общая характеристика процесса обследования

- •8.3.2. Характеристика получаемой информации

- •8.3.3. Документирование информации при обследовании

- •8.4. Практические аспекты внедрения

- •8.4.2. Учет российской специфики при внедрении западных систем

- •Глава 9

- •9.1. Государственная программа информатизации

- •9.1.1. Федеральная целевая программа "Электронная Россия"

- •9.1.2. Развитие инфраструктуры информатизации в России

- •9.1.4. Информационное наполнение

- •9.2. Социально-экономические аспекты информатизации

- •9.2.2. Социальные аспекты информатизации

- •9.3. Культурологические аспекты информатизации

- •9.4. Грядущий информационный рай или интеллектуальное рабство?

2.3.5. Структуризация учета и метаданные

В отличие от традиционного бухгалтерского учета управленческий требует принципиально другой структуризации, ориентированной на предоставление информации для менеджеров по запросам и для регламентных отчетов.

Рассмотрим некоторые возможности логической структуризации Данных и их отражение в информационных ресурсах автоматизированной системы, ориентированной на управление.

Прежде всего остановимся на отличиях информационной поддержки бухгалтерской и управленческой систем учета. Первая из них ориентирована на оперативный учет всех операций, проводимых согласно заключенным деловым сделкам. Такая система предназначена прежде всего для оперативного учета данных (так называемых транзакций). Управленческий учет нацелен на представление аналитику Или менеджеру информации, и, следовательно, в нем преобладает политическое начало.

Отличительной особенностью управленческого учета и представления данных является необходимость анализировать как внутреннюю, так и внешнюю информацию. Это может быть информация о рынках сбыта и конкурентах, политической обстановке и сопутствующих рисках, клиентах и их предпочтениях. Разнородные источники и форма представления данных, способы группировки и ряд иных факторов определяют особенности поставки и использования информации в системах управленческого учета в отличие от традиционных оперативных (транзакционных) систем, основанных на стандартизованном представлении внутрифирменных данных.

Информационные хранилища

В последнее время для работы с аналитическими данными все большую популярность приобретает концепция информационного хранилища (ИХ) - Data Warehouse. Основными особенностями концепции являются:

• ориентация учета на предметную область, предусматривающая сбор данных о некотором предмете (бизнес-объекте) в согласованной, единой (несмотря на различные источники) и удобной для использования в управленческом анализе форме;

• интегрированностъ, предполагающая согласованное хранение данных в едином общефирменном хранилище;

• неизменность после внесения данных в информационное хранилище и доступность только в режиме чтения;

• поддержание хронологии и соответствующей структуризации за длительный период (обычно за несколько лет).

Особо следует отметить, что в информационном хранилище» как правило, представлены не первоначальные оперативные данные, а определенным образом обработанная информация. Прежде чем загрузить данные в информационное хранилище, их подвергают согласованию (представлению в едином формате), фильтрации (включая проверку адекватности), дополняют недостающей общесистемной информацией (например, временным шкалированием) и, быть мажет, агрегируют. Удобство и эффективность работы аналитиков с информационным хранилищем определяются тем, насколько удачно решены перечисленные выше взаимосвязанные вопросы, включая структуризацию информации, связанную с построением классификаторов в виде иерархически упорядоченных метаданных.

Типичной формой представления информации для управления бизнесом является информация о бизнес-процессах (например, о поставках материалов и комплектующих, сбыте, производстве и их компонентах) в виде управляемых и оцениваемых параметров бизнеса в зависимости от продукции фирмы, подразделений (центров ответственности, центров прибыли и сервис-центров), клиентов, поставщиков и конкурентов, рынков предоставления услуг, регионов, времени.

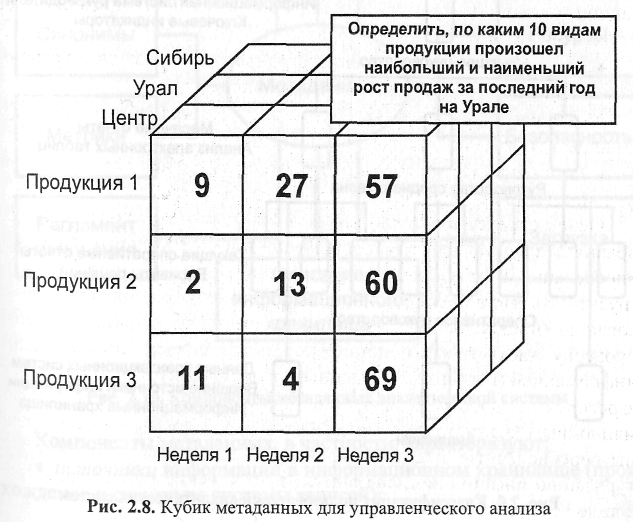

Аналитический механизм предоставления информации должен сопровождаться возможностью ее детализации в разрезе каждого из индикаторов с использованием процедур свертки-развертки (drill down-drill up), т.е. возможностью детализации по предварительно сформированному иерархическому классификатору понятий для каждого из зафиксированных аспектов представления информации в информационном хранилище. Например, представление параметров бизнеса (доходов, расходов, маржи) во временном аспекте может быть детализировано по годам, кварталам, месяцам, декадам, дням, а в аспекте организационной структуры - по регионам, филиалам, управлениям, отделам, цехам и т.п. (рис. 2.8).

Для представления информации в таком виде необходимо обеспечить ее предварительную структуризацию с использованием так называемых метаданных.

Метаданные

Рассмотрим некоторые вопросы формирования и использования метаданных [57]. Как уже было отмечено, целью управленческого учета является повышение эффективности бизнеса. К типичным целям бизнеса можно отнести увеличение стоимости акций, уменьшение стоимости продукции и затрат на ее производство, увеличение прибыли.

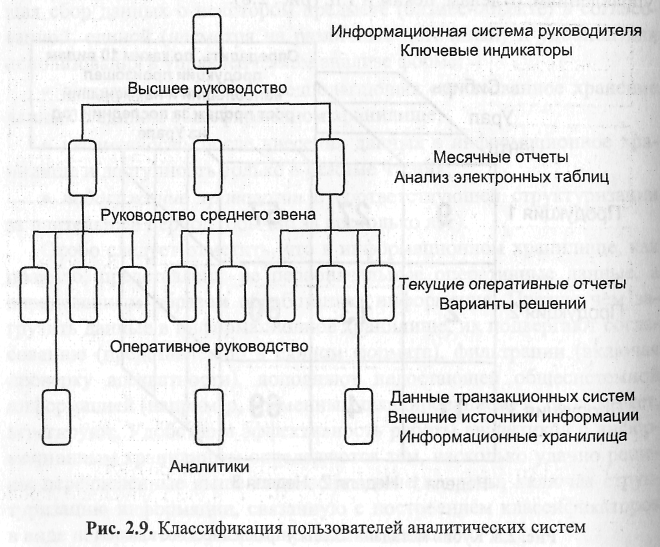

Аналитик и менеджер призваны найти подходящий механизм управления для достижения поставленных целей. Оперативные данные могут помочь в принятии оперативных решений с перспективой в несколько дней. Для принятия стратегических и тактических решений различными группами пользователей требуется более структурированная и многогранная информация (рис. 2.9).

Здесь далеко не всегда могут помочь стандартные запросы и отчеты. В таких случаях для маркетолога и менеджера по продажам, бухгалтера и менеджера по сбыту требуется более тонкий инструментарий. Данные для анализа должны быть собраны в удобной форме, быть хорошо структурированы (обладать развитыми метаданными), иметь инструментарий для доступа к информации, анализа и представления результатов конечному пользователю более высокого ранга.

Метаданные - один из наиболее важных компонентов информационного хранилища. Они являются, по сути, данными о данных, содержательным каталогом информационного хранилища. Некоторые наиболее важные компоненты метаданных представлены на рис. 2.10.

Компоненты метаданных, в частности, характеризуют: • источники информации в информационном хранилище (происхождение и структура системы записей);

• преобразование данных при передаче первоначальных данных из оперативных источников в информационное хранилище;

• текущие описания данных в информационном хранилище;

• предысторию изменения существующих данных в хранилище. Некоторые из представленных на рис. 2.10 компонентов являются

обязательными атрибутами метаданных, другие - нет, но также достаточно важными. Метрика (функция расстояния между данными), или упорядочение данных, позволяет определить допустимые операции над занесенной в информационное хранилище информацией (суммирование, ранжирование, иерархический порядок и т.п.). Синонимы (ссылочные данные) позволяют установить ссылки на данные, например, при использовании их под разными именами несколькими пользователями. Модель данных служит краеугольным камнем концепции метаданных и определяет пути возможного использования информации из информационного хранилища. Регламент изменения данных обусловливает схему пополнения системы из внутренних и внешних оперативных источников.

Такая схема позволяет менеджеру и аналитику опереться на четкую конструкцию, ориентированную на их потребности. Но для этого должно быть правильно выстроено все дерево информационной поддержки бизнеса в организации, включая оперативные информационные системы (рис. 2.11), на базе внутрифирменной модели данных. Такая модель данных должна предусматривать интегрированный взгляд на информацию. Отдельные оперативные подсистемы должны обеспечивать удобство использования информации для последующего хранения и представления в информационном хранилище. При этом должна учитываться предметная ориентация информационного хранилища, в том числе на такие существенные для бизнеса субъекты представления, как заказчики, продукты, сделки, поставщики и продавцы.

Именно метаданные служат связующим звеном информационной архитектуры. Как показано на рис. 2.11, именно они существенны для приложений, а также для оперативного и долговременного информационного хранилища. Как правило, первоисточником являются наследуемые (т.е. возникшие и накопленные до формирования информационного хранилища) базы данных. Их структура, полнота и форма представления данных практически не могут быть изменены, так как информация либо утеряна, либо требуются большие усилия для ее восстановления. Оперативные хранилища более приспособле-

ны ДЛЯ структуризации и проектирования. В них применяется технология, предусматривающая использование описателей информации. Метаданные предполагают описание системы записей, метрику и др. Важную роль в отношении к составным частям информационной архитектуры играет взаимосвязь различных компонентов метаданных.

Применительно к проблеме управленческого учета модель метаданных должна включать структуризацию плана счетов, ориентированную на управление. В частности [20], должна быть предусмотрена возможность учета:

• продукции и услуг;

• центров ответственности, центров прибыли и сервис-центров;

• клиентов, включая поставщиков и потребителей продукции;

• рынков сбыта и регионов;

• показателей, предназначенных для управления (планирования, контроля исполнения планов и корректировки принятых решений).

Полный цикл принятия управленческих решений "план - органи-аЦия выполнения — учет — контроль — анализ — регулирование" охва-

тывает широкий круг понятий современного менеджмента, основанного на механизмах:

• структуризации данных;

• доставки их в требуемое место, в требуемое время и в требуемом объеме;

• формирования информационного поля для проведения полномасштабного анализа в рамках регламента и возможности оперативной настройки приложений на нестандартные виды анализа;

• проведения анализа информации;

• подготовки рекомендаций для лиц, принимающих решения, в том числе с использованием эвристических и экспертных знаний;

• принятия решения;

• доведения решения до исполнителей;

• контроля за исполнением.