Раздел 1. Электронные приборы.

Тема 1.1. Полупроводниковые приборы.

Полупроводники характеризуются как свойствами проводников, так и диэлектриков. В полупроводниковых кристаллах атомы устанавливают ковалентные связи (то есть, один электрон в кристалле кремния, как и алмаза, связан двумя атомами), электронам необходим уровень внутренней энергии для высвобождения из атома (1,76·10−19Дж против 11,2·10−19 Дж, чем и характеризуется отличие между полупроводниками и диэлектриками). Эта энергия появляется в них при повышении температуры (например, при комнатной температуре уровень энергии теплового движения атомов равняется 0,4·10−19 Дж), и отдельные электроны получают энергию для отрыва от ядра. С ростом температуры число свободных электронов и дырок увеличивается, поэтому в полупроводнике, не содержащем примесей, удельное электрическое сопротивление уменьшается. Условно принято считать полупроводниками элементы с энергией связи электронов меньшей чем 1,5—2 эВ. Электронно-дырочный механизм проводимости проявляется у собственных (то есть без примесей) полупроводников. Он называется собственной электрической проводимостью полупроводников.

p-n-Перехо́д (n — negative — отрицательный, электронный, p — positive — положительный, дырочный), или электронно-дырочный переход — область пространства на стыке двух полупроводников p- и n-типа, в которой происходит переход от одного типа проводимости к другому. p-n-Переход является основой для полупроводниковых диодов, триодов и других электронных элементов с нелинейной вольт-амперной характеристикой.

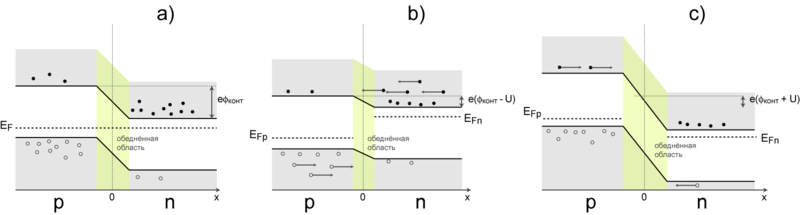

Энергетическая диаграмма p-n-перехода. a) Состояние равновесия b) При приложенном прямом напряжении c) При приложенном обратном напряжении

3.По по кол-ву р-п переходов , по взятому за основу полупроводнику , какую проводимость данный полупроводник использует (способ проводимости ) , какую ф-цию выполняет данный полупроводниковый прибор.

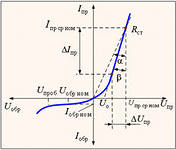

4.Характеоизуются постоянным прямым напряжением , емкостью перехода , постоянным обратным током , температурным коэффицентом . Пробоем называют резкое изменение режима работы p-n-перехода, находящегося под большим обратным напряжением . Пробои делятся туннельные , лавинные , тепловые.

Туннельный пробой возникает при малой ширине p-n-перехода (например, при низкоомной базе), когда при большом обратном напряжении электроны проникают за барьер без преодоления самого барьера. В результате туннельного пробоя ток через переход резко возрастает и обратная ветвь ВАХ идет перпендикулярно оси напряжений вниз.

Лавинный пробой возникает в том случае, если при движении до очередного соударения с нейтральным атомом кристалла электрон или дырка приобретают энергию, достаточную для ионизации этого атома, при этом рождаются новые пары электрон-дырка, происходит лавинообразное размножение носителей зарядов; здесь основную роль играют неосновные носители, они приобретают большую скорость. Лавинный пробой имеет место в переходах с большими удельными сопротивлениями базы («высокоомная база»), т.е. в p-n-переходе с широким переходом.

Тепловой пробой характеризуется сильным увеличением тока в области p-n-перехода в результате недостаточного теплоотвода.

5.

все описывается по картинке.

все описывается по картинке.

6. к специальным диодам относятся туннельные , варикапы , обращенные .

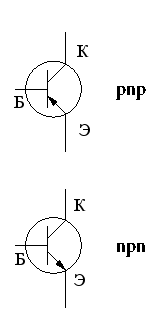

7. Транзи́стор (англ. transistor), полупроводниковый триод — радиоэлектронный компонент из полупроводникового материала, обычно с тремя выводами, позволяющий входным сигналом управлять током в электрической цепи. Транзисторы делятся на две основные группы – полевые и биполярные .

|

|

|

Транзисторы |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||

|

Биполярные |

|

|

|

|

|

Полевые |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||

p-n-p |

|

n-p-n |

|

С p-n-переходом |

|

|

С изолированным затвором |

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

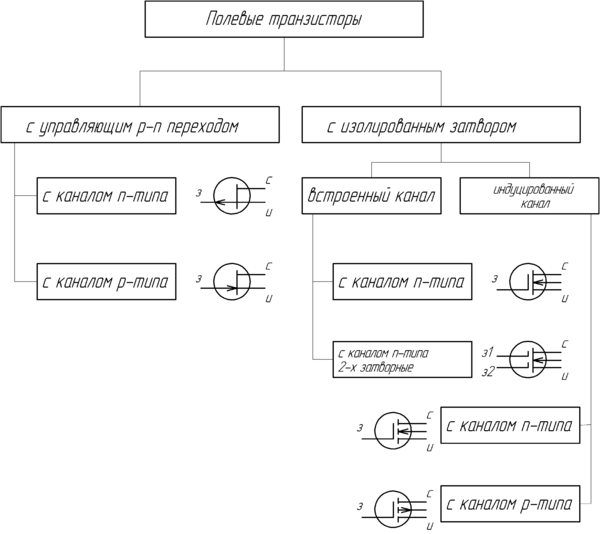

С каналом n-типа |

|

С каналом p-типа |

|

Со встроенным каналом |

|

С индуцированным каналом |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Усилительных схемах. Работает, как правило, в усилительном режиме.[6][7] Существуют экспериментальные разработки полностью цифровых усилителей, на основе ЦАП, состоящих из мощных транзисторов.[8][9] Транзисторы в таких усилителях работают в ключевом режиме.

Генераторах сигналов. В зависимости от типа генератора транзистор может использоваться либо в ключевом (генерация прямоугольных сигналов), либо в усилительном режиме (генерация сигналов произвольной формы).

Электронных ключах. Транзисторы работают в ключевом режиме. Ключевые схемы можно условно назвать усилителями (регенераторами) цифровых сигналов. Иногда электронные ключи применяют и для управления силой тока в аналоговой нагрузке. Это делается, когда нагрузка обладает достаточно большой инерционностью, а напряжение и сила тока в ней регулируются не амплитудой, а шириной импульсов. На подобном принципе основаны бытовые диммеры для ламп накаливания и нагревательных приборов, а также импульсные источники питания.

8.

Биполярный транзистор — трёхэлектродный полупроводниковый прибор, один из типов транзистора. Электроды подключены к трём последовательно расположенным слоям полупроводника с чередующимся типом примесной проводимости. По этому способу чередования различают npn и pnp транзисторы (n (negative) — электронный тип примесной проводимости, p (positive) — дырочный). В биполярном транзисторе, в отличие от полевого транзистора, используются заряды одновременно двух типов, носителями которых являются электроны и дырки (от слова «би» — «два»). Схематическое устройство транзистора показано на втором рисунке.

Электрод, подключённый к центральному слою, называют базой, электроды, подключённые к внешним слоям, называют коллектором иэмиттером. На простейшей схеме различия между коллектором и эмиттером не видны. В действительности же главное отличие коллектора — бо́льшая площадь p — n-перехода. Кроме того, для работы транзистора абсолютно необходима малая толщина базы.

В активном режиме работы транзистор включён так, что его эмиттерный переход смещён в прямом направлении (открыт), а коллекторный переход смещён в обратном направлении (закрыт). Для определённости рассмотрим npn транзистор, все рассуждения повторяются абсолютно аналогично для случая pnp транзистора, с заменой слова «электроны» на «дырки», и наоборот, а также с заменой всех напряжений на противоположные по знаку. В npn транзисторе электроны, основные носители тока в эмиттере, проходят через открытый переход эмиттер-база (инжектируются) в область базы. Часть этих электронов рекомбинирует с основными носителями заряда в базе (дырками). Однако, из-за того что базу делают очень тонкой и сравнительно слабо легированной, большая часть электронов, инжектированных из эмиттера, диффундирует в область коллектора[1]. Сильное электрическое поле обратно смещённого коллекторного перехода захватывает электроны, и проносит их в коллектор. Ток коллектора, таким образом, практически равен току эмиттера, за исключением небольшой потери на рекомбинацию в базе, которая и образует ток базы (Iэ=Iб + Iк). Коэффициент α, связывающий ток эмиттера и ток коллектора (Iк = α Iэ) называется коэффициентом передачи тока эмиттера. Численное значение коэффициента α 0.9 — 0.999. Чем больше коэффициент, тем эффективней транзистор передаёт ток. Этот коэффициент мало зависит от напряжения коллектор-база и база-эмиттер. Поэтому в широком диапазоне рабочих напряжений ток коллектора пропорционален току базы, коэффициент пропорциональности равен β = α / (1 − α) =(10..1000). Таким образом, изменяя малый ток базы, можно управлять значительно большим током коллектора.

9. Полевой транзистор — полупроводниковый прибор, в котором ток изменяется в результате действия «перпендикулярного» току электрического поля, создаваемого напряжением на затворе.

Протекание в полевом транзисторе рабочего тока обусловлено носителями заряда только одного знака (электронами или дырками), поэтому такие приборы часто включают в более широкий класс униполярных электронных приборов (в отличие от биполярных).

По физической структуре и механизму работы полевые транзисторы условно делят на 2 группы. Первую образуют транзисторы с управляющим р-n переходом, или переходом металл — полупроводник (барьер Шоттки), вторую — транзисторы с управлением посредством изолированного электрода (затвора), т. н. транзисторы МДП (металл — диэлектрик — полупроводник).

10 . САМИ ДУМАЙТЕ

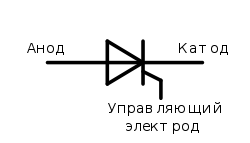

11. Тири́стор — полупроводниковый прибор, выполненный на основе монокристалла полупроводника с тремя или более p-n-переходами и имеющий два устойчивых состояния: закрытое состояние, то есть состояние низкой проводимости, и открытое состояние, то есть состояние высокой проводимости.

Тиристор можно рассматривать как электронный выключатель (ключ). Основное применение тиристоров — управление мощной нагрузкой с помощью слабых сигналов, а также переключающие устройства. Существуют различные виды тиристоров, которые подразделяются, главным образом, по способу управления и по проводимости. Различие по проводимости означает, что бывают тиристоры, проводящие ток в одном направлении (например тринистор, изображённый на рисунке) и в двух направлениях (например, симисторы, симметричные динисторы).

Тиристор имеет нелинейную вольт-амперную характеристику (ВАХ) с участком отрицательного дифференциального сопротивления. По сравнению, например, с транзисторными ключами, управление тиристором имеет некоторые особенности. Переход тиристора из одного состояния в другое в электрической цепи происходит скачком (лавинообразно) и осуществляется внешним воздействием на прибор: либо напряжением (током), либо светом (для фототиристора). После перехода тиристора в открытое состояние он остаётся в этом состоянии даже после прекращения управляющего сигнала, если протекающий через тиристор ток превышает некоторую величину, называемую током удержания.

12 . Приборы оптоэлектроники:

Для преобразования света в электрический ток — фото-сопротивления (фоторезисторы), фотодиоды (pin,лавинный), фототранзисторы, фототиристоры, пироэлектрические приёмники, приборы с зарядовой связью (ПЗС), фотоэлектронные умножители (ФЭУ).

Для преобразования тока в световое излучение — различного рода лампы накаливания,электролюминесцентные индикаторы, полупроводниковые светодиоды и лазеры (газовые, твердотельные, полупроводниковые).

Для изоляции электрических цепей (последовательного преобразования «ток-свет-ток») служат отдельные устройства оптоэлектроники — оптопары — резисторные, диодные, транзисторные, тиристорные, оптопары на одно-переходных фототранзисторах и оптопары с открытым оптическим каналом.

Для применения в различных электронных устройствах служат оптоэлектронные интегральные схемы —интегральные микросхемы, в которых осуществляется оптическая связь между отдельными узлами или компонентами с целью изоляции их друг от друга (гальванической развязки).