- •Вопрос 1 Классификация систем управления, их виды и основные показатели. Особенности систем, работающих в режиме реального времени.

- •Вопрос 2 Классификация типов систем управления в соответствием со способом управления объектами. Комплекс горочный микропроцессорный.

- •Вопрос 4 Классификация информационных систем.

- •Вопрос 5 Классификация моделей, задачи, решаемые при моделировании. Состав модели.

- •Вопрос 6 Аналитические модели.

- •Вопрос 7 Модели, построенные с применением методов регрессионного анализа. .

- •Вопрос 8 Нахождение коэффициентов регрессионного уравнения.

- •Вопрос 9 Выбор типа регрессионного уравнения, проверка его значимости.

- •Вопрос 10 Модели, построенные с применением теории массового обслуживания. Одноканальная система.

- •В методе или телефоне Моделирование одноканальной системы массового обслуживания.

- •Вопрос 11 Модели, построенные с применением Марковских процессов, способы задания систем. Марковская схема с поглощающим состоянием.

- •Вопрос 12 Модели, построенные с использованием эргодических Марковских цепей.

- •Вопрос 13 Использование теории распознавания образов в моделировании, решаемые задачи, основные понятия.

- •Вопрос 14 Метод ближайшего соседа и к-ближайших представителей.

- •Вопрос 15 Метод эталона, решающая функция.

- •Вопрос 16 Байесовское решающее правило

- •Вопрос 17 Нахождение коэффициентов решающей функции, построенной с использованием критерия Байеса.

- •Вопрос 18 Имитационные модели

- •Вопрос 19 Архитектура системы управления и контроля. Классификация средств переработки информации.

- •Вопрос 20 Однопроцессорные системы обработки информации.

- •Вопрос 21 Многопроцессорные средства переработки информации

- •Вопрос 22 Многомашинные средства переработки информации

- •Вопрос 23 Особенности построения систем, обеспечивающих безопасность движения поездов. Обеспечение параллельности решений.

- •Вопрос 24. Обеспечение безопасности вычислений

- •Вопрос 25 Безопасный интерфейс с объектам, классификация. Элементов сопряжения.

- •Устройства возбуждения исполнительных реле.

- •Вопрос 26

- •Вопрос 27 Устройства согласования с объектами, построенные с применением бесконтактных функциональных преобразователей .Самопроверяемые бесконтактные усо.

- •Самопроверяемые бесконтактные усо

- •Вопрос 28 Интерфейс безопасной дублированной системы. Безопасный ввод информации.

- •Безопасный ввод информации

- •Вопрос 29 Средства отображения информации. Средства управления.

- •Средства управления.

- •Вопрос 30 Задачи, решаемые субд.

- •Вопрос 31 Реляционные базы данных, основные особенности, достоинства недостатки.

- •Вопрос 32 Реляционная модель данных. Ограничение целостности данных.

- •Вопрос 33 Манипулирование данными. Операции, выполняемые с помощью реляционной алгебры.

- •Вопрос 34 Объединение, пересечение, взятие разности отношений, прямое или декартовое произведение отношений.

- •Вопрос 35 Ограничение, взятие проекций, соединение, деление и соединение отношений.

- •Вопрос 36 Реляционное исчисление кортежей и доменов.

- •Вопрос 37 Состав программного обеспечения информационно-управляющих систем. Функциональные программы

- •Вопрос 38 Программы организации и контроля вычислительного процесса.

- •Вопрос 40

- •Вопрос 41 Операционная система реального времени qnx

Вопрос 28 Интерфейс безопасной дублированной системы. Безопасный ввод информации.

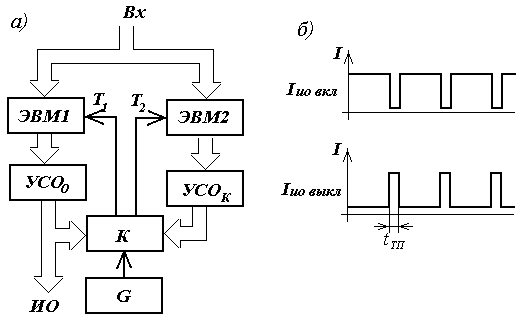

На рис.4.6 приведена схема безопасного интерфейса. Обе ЭВМ работают синхронно и синфазно от одного тактового генератора, и к каждой из них подключены совершенно одинаковые УСО. Исправность работы ЭВМ УСО проверяется с помощью компаратора К.. При обнаружении несоответствия выходов УСО прекращается поступление тактовых импульсов на ЭВМ.

Исправность компаратора проверяется тестированием. Если в момент тестирования исполнительный объект включен, кратковременно выключается питание этого вывода сначала в УСОо, затем УСОк, соответствующий компаратор должен сработать (см. рис. 4.6,б). При выключенном исполнительном объекте на соответствующие выводы подключается напряжение.

Рис. 4.6. Интерфейс безопасной дублированной системы

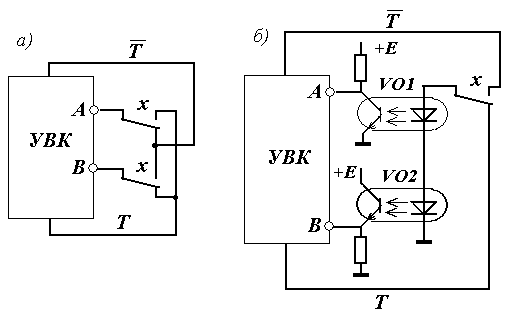

Безопасный ввод информации

Для обеспечения необходимой достоверности контрольной информации о состоянии исполнительных объектов используются различные виды избыточного кодирования последовательного или параллельного вида.

Наиболее широко применяется парафазное

импульсное представление информации

(рис.4.7). Если реле Х возбуждено, на

вход А поступает последовательность

тактовых импульсов

![]() ,

а на вход В – последовательность

Т. При обесточенном состоянии реле

на вход А – последовательность Т,

на вход В – последовательность

.

Схема рис. 4.7,б применяется в том

случае, когда для контроля состояния

реле можно использовать только один

контакт контролируемого реле Х.

,

а на вход В – последовательность

Т. При обесточенном состоянии реле

на вход А – последовательность Т,

на вход В – последовательность

.

Схема рис. 4.7,б применяется в том

случае, когда для контроля состояния

реле можно использовать только один

контакт контролируемого реле Х.

Вопрос 29 Средства отображения информации. Средства управления.

Средства отображения информации (СОИ) необходимы для предоставления оператору в удобной форме информации о состоянии системы управления и внешней среды.

Средства отображения информации разделяются на регистрирующие и индикационные. Регистрирующие используются для записи информации на носитель и предназначены для длительного её хранения. Сюда относятся принтеры и плоттеры, применяемые для изготовления отчётной документации, и жёсткие диски (винчестеры), флоппи-диски, стримеры, накопители на компакт-дисках, используемые для архивирования информации.

Индикационные устройства предназначены для ограниченного времени хранения информации. Упрощенная функциональная схема устройств отображения информации изображена на рис.3.13.

Рис.3.13. Функциональная схема СОИ

Интерфейс служит для передачи в СОИ информации, необходимой для отображения. При этом данные содержат в закодированном виде сведения о символах, подлежащих отображению, и месте на экране, где их необходимо отобразить. По командам устройства управления генератор символов в соответствии с кодом символа управляет модуляцией потока световой или электрической энергии, проходящей от источника к экрану. Положение символа на экране устанавливается устройством задания и преобразования координат.

В современных управляющих и информационных системах чаще всего применяют традиционные для вычислительной техники средства отображения информации: мониторы, видеопроекторы, плазменные и электролюминесцентные панели.

Мониторы характеризуются следующими параметрами. Кадровая частота измеряется обычно в герцах и во многом определяет устойчивость изображения. Чем выше частота кадра, тем устойчивее изображение. Частота строк в килогерцах определяется произведением частоты кадровой развёртки на количество выводимых строк в одном кадре. Полоса видеосигнала измеряется в мегагерцах и определяется числом точек в строке и числом градаций цвета и интенсивности, необходимых для изображения точки.

У цветного монитора имеются три электронные пушки с отдельными схемами управления, а на поверхность экрана нанесён люминофор трёх основных цветов: красный, зелёный и синий. В цветном кинескопе имеется либо теневая маска, либо (в кинескопах Trinitron) так называемая апертурная решётка. Они служат для того, чтобы лучи электронных пушек попадали только в точки люминофора соответствующего цвета. Если теневая маска содержит систему отверстий, то апертурная решётка образует систему щелей, выполняющих ту же функцию. Чёткость изображения на мониторе тем выше, чем меньше размеры точек люминофора на внутренней поверхности экрана. Обычно говорят не о размерах точек, а о расстоянии между ними. Этот параметр для различных моделей мониторов лежит в пределах от 0,41 до 0,25 мм.

Практически все современные мониторы мультичастотные, то есть обладают способностью настраиваться на произвольные значения частот синхроимпульсов из некоторого заданного диапазона, например, 30 ÷ 64 кГц для строчной и 50 ÷ 100 Гц – для кадровой развёртки.

К недостаткам электронно-лучевых мониторов следует отнести мерцание экрана и электромагнитные излучения, сопровождающие работу монитора и оказывающие влияние на здоровье человека. В настоящее время выпускаются, в основном, мониторы с низким уровнем излучения LR-мониторы (Low Radiation). Снижение влияния мониторов на здоровье достигается путём применения защитных фильтров, которые выпускаются трёх модификаций: сеточные, плёночные и стеклянные. Все фильтры затемняют экран, однако стеклянные и плёночные повышают контрастность и чёткость изображения и, кроме того, уменьшают его мерцание. Сеточные и плёночные фильтры снижают электростатический заряд и предохраняют поверхность экрана от оседания пыли, но не защищают от низкочастотного электромагнитного излучения. Поэтому самой надёжной защитой являются стеклянные фильтры. Большинство фильтров "Полная защита" изготавливаются из специального многослойного стекла с добавками и дополнительными покрытиями.

Несомненным преимуществом плоских экранов является не только их небольшие размеры по толщине и малый вес, но и очень экономичное энергопотребление. Плоские экраны могут использовать различную технологию, например, газоплазменную, электолюминисценную и жидких кристаллов. К недостаткам газоплазменных дисплеев можно отнести необходимость использования высокого напряжения (около 200 В) и сравнительно небольшой срок службы. Электролюминесцентные дисплеи обладают хорошими характеристиками, но пока стоят дорого.

Жидкокристаллические экраны в настоящее время применяются как для переносных, так и для настольных компьютеров. Жидкий кристалл представляет собой некоторое состояние, в котором вещество обладает свойствами жидкости (текучестью) и некоторыми свойствами твёрдых кристаллов (например, анизотропией).

Для изготовления ЖК-экранов используются так называемые нематические кристаллы молекулы, которых имеют форму палочек или пластинок. ЖК-элемент помимо молекул-кристаллов включают в себя прозрачные электроды – поляризаторы. В отсутствие электрического поля молекулы нематических кристаллов образуют скрученные спирали, в результате чего плоскость поляризации проходящего через ЖК-элемент света поворачивается на некоторый угол. Если на входе и выходе этого элемента поместить поляризаторы, смещённые друг относительно друга на такой же угол, то свет беспрепятственно может проходить через этот элемент. Если же к прозрачным электродам приложено напряжение, спираль молекул распрямляется, поворота плоскости поляризации уже не происходит и выходной поляризатор не пропускает свет.

Экран ЖК-дисплея представляет собой матрицу ЖК-элементов. В настоящее время существуют два метода, используемых для адресации ЖК-элементов: прямой (или пассивный) и косвенный (или активный). В пассивной матрице каждая выбираемая точка изображения активизируется подачей напряжения на прозрачные проводники строки столбца. В данном случае невозможно получить качественное изображение, так как электрическое поле возникает не только в месте пересечения проводников. Качество изображения существенно улучшается при использовании технологии двойного сканирования, при котором одновременно обновляются две строки изображения. Но наилучший результат получается при применении активной матрицы, которые обычно реализуются на основе тонкоплёночных полевых транзисторов. В этом случае каждым ЖК-элементом управляет отдельный транзистор.