- •Isbn 5-06-003676-6

- •Глава IV. Ахейская Греция во II тысячелетии до н. Э. Микенская цивилизация. 49

- •Раздел II. История Греции в XI-IV в. До н.Э. Формирование и расцвет греческих полисов. Создание классической греческой культуры.. 63

- •Глава V. Гомеровский (предполисный) период. Разложение родовых отношений и создание предпосылок полисного строя. XI—IX вв. До н. Э. 64

- •Глава VI. Социально-экономическое развитие Греции. Великая греческая колонизация. 73

- •Глава XI. Экономика Греции в V—IV вв. До н. Э. 116

- •Глава XII. Социальная структура греческого общества. 126

- •Глава XIII. Афинская демократия и спартанская олигархия как политические системы.. 134

- •Глава XIX. Великая Греция и Причерноморье. 181

- •Глава XX. Культура Греции классического периода. 194

- •Раздел III. Греция и Ближний Восток в эпоху эллинизма. Эллинистические общества и государства. Завоевание их Римом. Конец IV—I в. До н.Э. 209

- •Глава XXI. Восточный поход Александра. Держава Александра. 209

- •Глава XXVI. Пергам, Понт и Северное Причерноморье в эпоху эллинизма. 259

- •Глава XXVII. Эллинистическая культура. 268

- •Глава I. Источники по истории Древней Греции

- •1. Источники по истории Крита и Ахейской Греции II тысячелетия до н. Э.

- •2. Источники по истории архаической и классической Греции.

- •3. Источники по истории Греции эллинистического периода.

- •Глава II. Историография истории Древней Греции

- •1. Изучение истории Древней Греции в XIX — начале XX в.

- •2. Русская историография XIX — начала XX в.

- •3. Зарубежная историография Древней Греции XX в.

- •4. Зарубежная историография 90-х годов.

- •5. Отечесщвенная историография античности (1917—1990).

- •6. Отечественная историография 90-х годов.

- •Раздел I. Раннеклассовые общества и первые государства на Крите и в Ахейской Греции. Конец III — II тысячелетие до н.Э.

- •Глава III. Цивилизация минойского Крита

- •1. Предпосылки образования государства на Крите.

- •2. Первые государственные образования.

- •3. Создание объединенной общекритской державы

- •3. Создание объединенной общекрит-

- •5. Социально-экономические отношения.

- •Глава IV. Ахейская Греция во II тысячелетии до н. Э. Микенская цивилизация

- •1. Греция в раннеэлладский период (до конца III тысячелетия до н. Э.).

- •2. Вторжение греков-ахейцев. Становление первых государств.

- •4. Социально-экономическая структура.

- •6. Взаимоотношения ахейских царств. Троянская война. Угасание микенской цивилизации.

- •6. Взаимоотношения ахейских царств. Троянская война. Угасание микенской циви-

- •Раздел II. История Греции в XI-IV в. До н.Э. Формирование и расцвет греческих полисов. Создание классической греческой культуры

- •Глава V. Гомеровский (предполисный) период. Разложение родовых отношений и создание предпосылок полисного строя. XI—IX вв. До н. Э.

- •1. Особенности развития гомеровского общества.

- •2. Социально-экономические отношения. Рабство.

- •4. Имущественное и социальное расслоение.

- •Глава VI. Социально-экономическое развитие Греции. Великая греческая колонизация

- •1. Состояние греческой экономики.

- •5. Рождение новой греческой культуры.

- •Глава VII. Пелопоннес в VIII—VI вв. До н. Э.

- •1. Общие условия развития.

- •2. Северный Пелопоннес в VIII—VI вв. До н. Э.

- •3. Южный Пелопоннес в VIII—VI вв. До н. Э. Ранняя Спарта.

- •Глава VIII. Формирование полисного строя в Аттике

- •1. Афины в VIII—VII вв. До н. Э.

- •2. Реформы Солона. Формирование основ афинской демократии.

- •4. Законодательство Клисфена. Организация полисной демократии.

- •Глава IX. Греческий полис как социально-политический организм

- •Глава X. Греко-персидские войны

- •1. Причины греко-персидских войн. Их периодизация.

- •2. Восстание Милета и греческих городов Малой Азии.

- •3. Первые вторжения персов в Балканскую Грецию (492—490 гг. До н. Э.).

- •4. Поход Ксеркса.

- •5. Организация Делосской симмахии (Первого Афинского морского союза). Освобождение греческих полисов Малой Азии и проливов от персидского господства.

- •6. Нарастание напряженности между Афинами и Спартой. Военная экспедиция Афин в Египет и завершение греко-персидских войн.

- •Глава XI. Экономика Греции в V—IV вв. До н. Э.

- •1. Общие особенности греческой экономики.

- •2. Положение в сельском хозяйстве.

- •4. Торговля.

- •Глава XII. Социальная структура греческого общества

- •1. Характеристика классического рабства.

- •Глава XIII. Афинская демократия и спартанская олигархия как политические системы

- •1. Общие особенности. Понятие афинского гражданства.

- •2. Народное собрание в Афинах.

- •3. Совет 500 и Ареопаг.

- •4. Выборные должностные лица.

- •5. Суд присяжных — гелиея.

- •1. Общие особенности. Народное собрание (апелла).

- •2. Геруссия и коллегия эфоров.

- •3. Институт царской власти. Военные должности.

- •4. Система государственного воспитания спартиатов.

- •Глава XIV. Внутриполитическое положение Греции во второй половине V в. До н. Э.

- •1. Характеристика Пелопоннесского союза.

- •2. Первый Афинский морской союз.

- •4. Внешняя политика Афинского морского союза в 40—30-х годах до н. Э.

- •Глава XV. Пелопоннесская война. 431—404 гг. До н. Э.

- •1. Причины войны.

- •2. Архидамова война 431—421 гг. До н. Э.

- •3. Второй период Пелопоннесской войны (415—404 гг. До н. Э.).

- •Глава XVI. Греция в первой половине IV в. До н. Э. Кризис греческого полиса

- •1. Социально-экономическое положение.

- •2. Возрастание социальной напряженности в Греции IV в. До н. Э.

- •Глава XVII. Военно-политическое положение Греции. Кризис полисной системы взаимоотношений

- •1. Гегемония Спарты в Греции (404—379 гг. До н. Э.).

- •2. Второй Афинский морской союз. Возвышение и гегемония Фив. (379—355 гг. До н. Э.).

- •Глава XVIII. Возвышение Македонии и установление ее гегемонии в Греции

- •1. Фракийские племена в V—IV вв. До н. Э.

- •1. Фракийские племена в V—IV вв. До н. Э.

- •2. Македония в V— первой половине IV в. До н. Э.

- •3. Возвышение Македонии при Филиппе II (359—336 гг. До н. Э.).

- •4. Борьба Филиппа II за установление македонской гегемонии в Греции.

- •5. Борьба промакедонской и антимакедонской партии в Афинах. Деятельность Демосфена. Установление македонской гегемонии в Греции.

- •Глава XIX. Великая Греция и Причерноморье

- •1. Великая Греция в V—IV вв. До н. Э.

- •2. Положение греческих городов в Южной Италии. Тарент.

- •3. Причерноморье в V—IV вв. До н. Э.

- •Глава XX. Культура Греции классического периода

- •1. Особенности формирования греческой культуры.

- •2. Особенности греческой религии и общественные празднества.

- •4. Греческий театр и литература.

- •5. Архитектура и искусство.

- •Раздел III. Греция и Ближний Восток в эпоху эллинизма. Эллинистические общества и государства. Завоевание их Римом. Конец IV—I в. До н.Э.

- •Глава XXI. Восточный поход Александра. Держава Александра

- •1. Военно-политическая подготовка к походу.

- •2. Завоевание Малой Азии, Сирии и Египта.

- •3. Гавгамелы. Захват Вавилона и Суз. Сожжение Персеполя.

- •4. Изменения в политике Александра и противоречия в его армии.

- •5. Борьба народов Средней Азии против македонского завоевания.

- •6. Индийский поход и возвращение в Вавилон

- •7. Держава Александра Македонского. Историческое значение восточного похода.

- •Глава XXII. Распад мировой державы Александра Македонского. Образование системы эллинистических государств. Сущность эллинизма

- •1. Войны диадохов. Образование эллинистических государств.

- •2. Сущность эллинизма. Периодизация.

- •3. Основные достижения эллинизма.

- •Глава XXIII. Эллинистический Египет

- •1. Территория.

- •2. Экономика, социально-классовые отношения.

- •3. Государственное управление.

- •4. Внешняя политика Птолемеев.

- •Глава XXIV. Государство Селевкидов

- •1. Территория. Организация государства.

- •2. Полисы в Селевкидском государстве.

- •3. Социально-экономические отношения.

- •4. Основные события политической истории.

- •5. Упадок Селевкидского государства.

- •Глава XXV. Балканская и Великая Греция в эпоху эллинизма

- •1. Основные факты политической истории.

- •2. Македонское царство.

- •3. Ахейский и Этолийский союзы.

- •4. Социально-экономическое развитие Греции.

- •5. Родос.

- •6. Делос.

- •7. Развитие рабства.

- •8. Социально-экономические противоречия.

- •9. Спарта.

- •10. Сицилийская держава Агафокла и Гиерона II.

- •Глава XXVI. Пергам, Понт и Северное Причерноморье в эпоху эллинизма

- •1. Пергамское царство в III—II вв. До н. Э.

- •2. Понтийское царство в III—I вв. До н. Э.

- •3. Северное Причерноморье в III—I вв. До н. Э.

- •Глава XXVII. Эллинистическая культура

- •1. Особенности эллинистической культуры.

- •2. Эллинистическая религия.

- •3. Философия.

- •4. Литература.

- •5. Градостроительство и архитектура. Скульптура.

- •6. Эллинистическая наука.

- •1) История

- •2) Литература

- •1) Общие работы

- •2) Крито-микенский период

- •3) Гомеровский и архаический периоды

- •4) Классический период

- •5) Эллинистический период

- •6) Причерноморье

- •7) Социально-экономические отношения

- •8) Государство, право, общественная мысль

- •9) Повседневная жизнь

- •10) Литература и театр

- •11)Мифология и религия

- •12) Общие изложения мифов

- •13) Изобразительное искусство

3. Северное Причерноморье в III—I вв. До н. Э.

3. Северное Причерноморье в III—I вв. до н. э. Греческие города Северного При-

350

черноморья были органической частью эллинистического мира и тесно взаимодействовали (в экономике, политике и культуре) с государствами Балканского полуострова, Малой Азии и даже далеким Египтом.

Важнейшее значение для истории греческих государственных образований в Северном Причерноморье имело соседство и влияние обширной варварской периферии, мощных племенных и государственных объединений варварских племен — скифов и сарматов.

С IV в. до н. э. в обширном регионе причерноморских степей происходят значительные перемещения кочевых племен. Многочисленные полчища сарматов форсируют реку Танаис и, медленно продвигаясь на запад, теснят скифов, занимая их территории. Под натиском сарматов часть скифов отходит в западном направлении к устью Дуная, где образуется государство в районе Добруджи (так называемая Малая Скифия), большая часть скифов оттесняется в степной Крым и прилегающие к нему области современной Южной Украины. Здесь в середине III в. до н. э. возникает сильное Скифское царство, столицей которого стал город Неаполь (совр. Симферополь), в непосредственной близости от греческих городов Херсонеса, Феодосии, европейского Боспора. Поскольку могущественные сарматы препятствовали завоеваниям в северном и восточном направлениях, скифы усилили свою военную активность в южном направлении, против греческих городов, развитых и богатых торгово-ремесленных центров, уже давно привлекавших взоры скифской аристократии.

Необходимость отражения военной угрозы скифов определила многие особенности внутреннего и внешнего положения греческих городов Северного Причерноморья, заставляя их искать союзников и покровителей среди более сильных государств эллинистического мира.

Крупными центрами Северного Причерноморья были Ольвия, Херсонес и Боспорское царство. Их внутреннее и внешнее

положение в III—II вв. до н. э. было неодинаковым. В это время Ольвия переживала серьезные экономические трудности. Ее внутренние возможности были подорваны нападением и осадой города войсками Зопириона, одного из полководцев Александра Македонского. В 331 г. до н. э. город сумел отстоять независимость, но многомесячная осада и разорение окрестностей оказали самое неблагоприятное влияние на его внутреннее положение. Ослаблением военно-экономического потенциала воспользовались окружающие Ольвию сарматы и скифы, постоянно нападавшие на ольвийскую территорию. Археологические раскопки показывают, что к середине III в. до н. э. многие сельские поселения по берегам Днепровского и Бугского лиманов гибнут. Разорение ольвийской хоры подрывает экономику полиса в целом: сокращается объем ремесленных производств и строительства, ухудшается качество монет, наблюдаются перебои в денежном обращении, казна города хронически пустует, в городе не хватает хлеба, усиливается борьба различных социальных группировок. Происходит резкое имущественное расслоение: в городе появляется небольшая кучка очень богатых людей, которые на свои личные средства могли финансировать расходы городского бюджета, снабжать население хлебом и оказывать другие благодеяния. До нашего времени сохранился декрет в честь богатого Протогена, который несколько раз вносил очень крупные суммы денег в городскую казну, распределял хлеб, занимался ремонтом за свой счет городских стен и башен, общественных зданий. Большие услуги Протогена вознаграждались не только почетными декретами, венками и статуями, но и частым избранием Протогена на высшие должности, на которых он, видимо, с успехом восстанавливал свои затраты. Город с большим трудом оборонялся от нападений варваров, но во второй половине II в. до н. э. при царе Скилуре Ольвия была вынуждена подчиниться скифам. Подчинение Ольвии скифам не принесло облегчения городу,

351

более того, трудности усугубились из-за разрыва традиционных экономических связей Ольвии с другими причерноморскими центрами. Когда стала создаваться Черноморская держава Митридата VI, Ольвия обратилась за помощью к понтийскому царю, который смог освободить город от скифской зависимости и оставить там свой гарнизон. Под защитой понтийского гарнизона город находился до конца 70-х годов I в. до н. э., когда Митридат был вынужден отозвать своих воинов в Понт. Лишенная защиты, Ольвия была взята гетским правителем Биребистой в 48 г. до н. э. и полностью разрушена.

В отличие от Ольвии, которая в III—II вв. до н. э. переживала тяжелые времена хронического социально-экономического кризиса и военно-политического ослабления, эллинистический период в истории Херсо-

неса стал временем большого расцвета. Херсонес, основанный колонистами из города Гераклеи Понтийской в конце V в. до н. э., в первое столетие своего существования (конец V — конец IV в. до н. э.) был небольшим, бедным и маловлиятельным полисом. Резкое увеличение силы и значения Херсонеса, превращение его в крупнейший греческий центр Северного Причерноморья началось с конца IV в. до н. э.

Херсонес присоединяет обширные области в Северо-Западном Крыму, включая полисы Керкинитида (совр. Евпатория) и Калос Лимен (совр. Черноморск) и некоторые племенные территории, заселенные местными скифскими племенами. Маленький полис превращается в крупное по местным масштабам и сложное, напоминающее эллинистическое, государство, включающее несколько полисов и племенные террито-

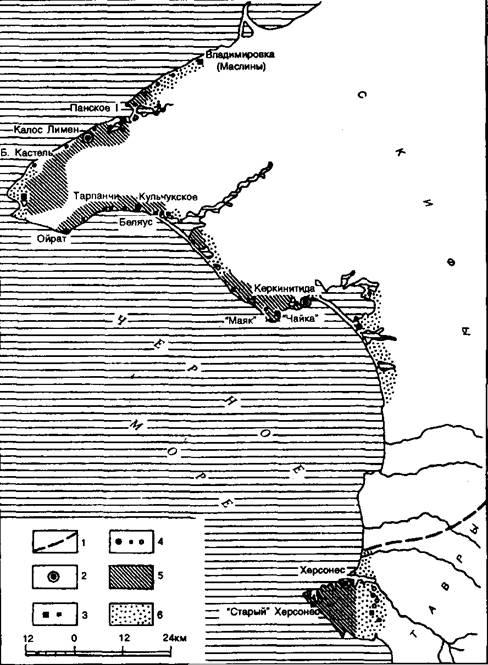

Херсонесское государство ок. 300 г. до н. э.

1 — северная граница горного Крыма; 2 — города; 3 — укрепленные поселения, крепости; 4 — поселения разных типов; 5 — территории, размежеванные на системы земельных участков; 6 — подконтрольные земли без следов размежевания

352

354

жение стало меняться. На Боспоре, так же как в других городах Северного Причерноморья и всего эллинистического мира, наблюдается социально-экономический кризис. Приходят в запустение сельские поселения и усадьбы европейского Боспора, некоторые города (например, Тиритака и Нимфей), ухудшается общее экономическое положение. На фоне прогрессирующего экономического оскудения обостряются социальные противоречия, вылившиеся в грозное восстание скифского населения во главе с воспитанником самого боспорского царя Перисада V Савмаком (107 г. до н. э.). У царствующей династии уже нет средств и возможностей справиться с проявлениями социально-экономического и политическо-

го кризиса. В этих условиях господствующая верхушка боспорского общества обращается за помощью к могущественному Митридату; взамен она готова отказаться от независимости и передать Боспор под управление Митридата. Полководец понтийского царя Диофант, который столь удачно разгромил скифские армии, угрожавшие Херсонесу, получает приказ отправиться на Боспор для подавления восстания Савмака. Диофант выполняет эту задачу, нестройные формирования восставших были разгромлены Диофантом, их предводитель Савмак захвачен в плен. Боспор теряет свою независимость и становится одной из сатрапий Понтийского царства Митридата VI (106 г. до н. э.).