- •Isbn 5-06-003676-6

- •Глава IV. Ахейская Греция во II тысячелетии до н. Э. Микенская цивилизация. 49

- •Раздел II. История Греции в XI-IV в. До н.Э. Формирование и расцвет греческих полисов. Создание классической греческой культуры.. 63

- •Глава V. Гомеровский (предполисный) период. Разложение родовых отношений и создание предпосылок полисного строя. XI—IX вв. До н. Э. 64

- •Глава VI. Социально-экономическое развитие Греции. Великая греческая колонизация. 73

- •Глава XI. Экономика Греции в V—IV вв. До н. Э. 116

- •Глава XII. Социальная структура греческого общества. 126

- •Глава XIII. Афинская демократия и спартанская олигархия как политические системы.. 134

- •Глава XIX. Великая Греция и Причерноморье. 181

- •Глава XX. Культура Греции классического периода. 194

- •Раздел III. Греция и Ближний Восток в эпоху эллинизма. Эллинистические общества и государства. Завоевание их Римом. Конец IV—I в. До н.Э. 209

- •Глава XXI. Восточный поход Александра. Держава Александра. 209

- •Глава XXVI. Пергам, Понт и Северное Причерноморье в эпоху эллинизма. 259

- •Глава XXVII. Эллинистическая культура. 268

- •Глава I. Источники по истории Древней Греции

- •1. Источники по истории Крита и Ахейской Греции II тысячелетия до н. Э.

- •2. Источники по истории архаической и классической Греции.

- •3. Источники по истории Греции эллинистического периода.

- •Глава II. Историография истории Древней Греции

- •1. Изучение истории Древней Греции в XIX — начале XX в.

- •2. Русская историография XIX — начала XX в.

- •3. Зарубежная историография Древней Греции XX в.

- •4. Зарубежная историография 90-х годов.

- •5. Отечесщвенная историография античности (1917—1990).

- •6. Отечественная историография 90-х годов.

- •Раздел I. Раннеклассовые общества и первые государства на Крите и в Ахейской Греции. Конец III — II тысячелетие до н.Э.

- •Глава III. Цивилизация минойского Крита

- •1. Предпосылки образования государства на Крите.

- •2. Первые государственные образования.

- •3. Создание объединенной общекритской державы

- •3. Создание объединенной общекрит-

- •5. Социально-экономические отношения.

- •Глава IV. Ахейская Греция во II тысячелетии до н. Э. Микенская цивилизация

- •1. Греция в раннеэлладский период (до конца III тысячелетия до н. Э.).

- •2. Вторжение греков-ахейцев. Становление первых государств.

- •4. Социально-экономическая структура.

- •6. Взаимоотношения ахейских царств. Троянская война. Угасание микенской цивилизации.

- •6. Взаимоотношения ахейских царств. Троянская война. Угасание микенской циви-

- •Раздел II. История Греции в XI-IV в. До н.Э. Формирование и расцвет греческих полисов. Создание классической греческой культуры

- •Глава V. Гомеровский (предполисный) период. Разложение родовых отношений и создание предпосылок полисного строя. XI—IX вв. До н. Э.

- •1. Особенности развития гомеровского общества.

- •2. Социально-экономические отношения. Рабство.

- •4. Имущественное и социальное расслоение.

- •Глава VI. Социально-экономическое развитие Греции. Великая греческая колонизация

- •1. Состояние греческой экономики.

- •5. Рождение новой греческой культуры.

- •Глава VII. Пелопоннес в VIII—VI вв. До н. Э.

- •1. Общие условия развития.

- •2. Северный Пелопоннес в VIII—VI вв. До н. Э.

- •3. Южный Пелопоннес в VIII—VI вв. До н. Э. Ранняя Спарта.

- •Глава VIII. Формирование полисного строя в Аттике

- •1. Афины в VIII—VII вв. До н. Э.

- •2. Реформы Солона. Формирование основ афинской демократии.

- •4. Законодательство Клисфена. Организация полисной демократии.

- •Глава IX. Греческий полис как социально-политический организм

- •Глава X. Греко-персидские войны

- •1. Причины греко-персидских войн. Их периодизация.

- •2. Восстание Милета и греческих городов Малой Азии.

- •3. Первые вторжения персов в Балканскую Грецию (492—490 гг. До н. Э.).

- •4. Поход Ксеркса.

- •5. Организация Делосской симмахии (Первого Афинского морского союза). Освобождение греческих полисов Малой Азии и проливов от персидского господства.

- •6. Нарастание напряженности между Афинами и Спартой. Военная экспедиция Афин в Египет и завершение греко-персидских войн.

- •Глава XI. Экономика Греции в V—IV вв. До н. Э.

- •1. Общие особенности греческой экономики.

- •2. Положение в сельском хозяйстве.

- •4. Торговля.

- •Глава XII. Социальная структура греческого общества

- •1. Характеристика классического рабства.

- •Глава XIII. Афинская демократия и спартанская олигархия как политические системы

- •1. Общие особенности. Понятие афинского гражданства.

- •2. Народное собрание в Афинах.

- •3. Совет 500 и Ареопаг.

- •4. Выборные должностные лица.

- •5. Суд присяжных — гелиея.

- •1. Общие особенности. Народное собрание (апелла).

- •2. Геруссия и коллегия эфоров.

- •3. Институт царской власти. Военные должности.

- •4. Система государственного воспитания спартиатов.

- •Глава XIV. Внутриполитическое положение Греции во второй половине V в. До н. Э.

- •1. Характеристика Пелопоннесского союза.

- •2. Первый Афинский морской союз.

- •4. Внешняя политика Афинского морского союза в 40—30-х годах до н. Э.

- •Глава XV. Пелопоннесская война. 431—404 гг. До н. Э.

- •1. Причины войны.

- •2. Архидамова война 431—421 гг. До н. Э.

- •3. Второй период Пелопоннесской войны (415—404 гг. До н. Э.).

- •Глава XVI. Греция в первой половине IV в. До н. Э. Кризис греческого полиса

- •1. Социально-экономическое положение.

- •2. Возрастание социальной напряженности в Греции IV в. До н. Э.

- •Глава XVII. Военно-политическое положение Греции. Кризис полисной системы взаимоотношений

- •1. Гегемония Спарты в Греции (404—379 гг. До н. Э.).

- •2. Второй Афинский морской союз. Возвышение и гегемония Фив. (379—355 гг. До н. Э.).

- •Глава XVIII. Возвышение Македонии и установление ее гегемонии в Греции

- •1. Фракийские племена в V—IV вв. До н. Э.

- •1. Фракийские племена в V—IV вв. До н. Э.

- •2. Македония в V— первой половине IV в. До н. Э.

- •3. Возвышение Македонии при Филиппе II (359—336 гг. До н. Э.).

- •4. Борьба Филиппа II за установление македонской гегемонии в Греции.

- •5. Борьба промакедонской и антимакедонской партии в Афинах. Деятельность Демосфена. Установление македонской гегемонии в Греции.

- •Глава XIX. Великая Греция и Причерноморье

- •1. Великая Греция в V—IV вв. До н. Э.

- •2. Положение греческих городов в Южной Италии. Тарент.

- •3. Причерноморье в V—IV вв. До н. Э.

- •Глава XX. Культура Греции классического периода

- •1. Особенности формирования греческой культуры.

- •2. Особенности греческой религии и общественные празднества.

- •4. Греческий театр и литература.

- •5. Архитектура и искусство.

- •Раздел III. Греция и Ближний Восток в эпоху эллинизма. Эллинистические общества и государства. Завоевание их Римом. Конец IV—I в. До н.Э.

- •Глава XXI. Восточный поход Александра. Держава Александра

- •1. Военно-политическая подготовка к походу.

- •2. Завоевание Малой Азии, Сирии и Египта.

- •3. Гавгамелы. Захват Вавилона и Суз. Сожжение Персеполя.

- •4. Изменения в политике Александра и противоречия в его армии.

- •5. Борьба народов Средней Азии против македонского завоевания.

- •6. Индийский поход и возвращение в Вавилон

- •7. Держава Александра Македонского. Историческое значение восточного похода.

- •Глава XXII. Распад мировой державы Александра Македонского. Образование системы эллинистических государств. Сущность эллинизма

- •1. Войны диадохов. Образование эллинистических государств.

- •2. Сущность эллинизма. Периодизация.

- •3. Основные достижения эллинизма.

- •Глава XXIII. Эллинистический Египет

- •1. Территория.

- •2. Экономика, социально-классовые отношения.

- •3. Государственное управление.

- •4. Внешняя политика Птолемеев.

- •Глава XXIV. Государство Селевкидов

- •1. Территория. Организация государства.

- •2. Полисы в Селевкидском государстве.

- •3. Социально-экономические отношения.

- •4. Основные события политической истории.

- •5. Упадок Селевкидского государства.

- •Глава XXV. Балканская и Великая Греция в эпоху эллинизма

- •1. Основные факты политической истории.

- •2. Македонское царство.

- •3. Ахейский и Этолийский союзы.

- •4. Социально-экономическое развитие Греции.

- •5. Родос.

- •6. Делос.

- •7. Развитие рабства.

- •8. Социально-экономические противоречия.

- •9. Спарта.

- •10. Сицилийская держава Агафокла и Гиерона II.

- •Глава XXVI. Пергам, Понт и Северное Причерноморье в эпоху эллинизма

- •1. Пергамское царство в III—II вв. До н. Э.

- •2. Понтийское царство в III—I вв. До н. Э.

- •3. Северное Причерноморье в III—I вв. До н. Э.

- •Глава XXVII. Эллинистическая культура

- •1. Особенности эллинистической культуры.

- •2. Эллинистическая религия.

- •3. Философия.

- •4. Литература.

- •5. Градостроительство и архитектура. Скульптура.

- •6. Эллинистическая наука.

- •1) История

- •2) Литература

- •1) Общие работы

- •2) Крито-микенский период

- •3) Гомеровский и архаический периоды

- •4) Классический период

- •5) Эллинистический период

- •6) Причерноморье

- •7) Социально-экономические отношения

- •8) Государство, право, общественная мысль

- •9) Повседневная жизнь

- •10) Литература и театр

- •11)Мифология и религия

- •12) Общие изложения мифов

- •13) Изобразительное искусство

3. Ахейский и Этолийский союзы.

3. Ахейский и Этолийский союзы. Наиболее заметным явлением в политической организации древнегреческого общества эллинистической эпохи является широкое распространение различного рода союзов, представлявших объединения полисов или племен. Хотя и местные (племенные) союзы и крупные объединения полисов типа Пелопоннесского или Афинского морского союза существовали в архаическую и классическую эпоху, только в эллинистическое время они стали ведущей формой политической организации общества.

В эллинистическую эпоху продолжали существовать союзы традиционного типа с сильным государством — гегемоном, объединявшим зависимые от него политические образования. Неоднократно, например, предпринимались попытки возродить Коринфский союз, созданный Филиппом II после битвы при Херонее. Так, в 302 г. до н. э. этот союз попытался воссоздать Деметрий Полиоркет, однако после его поражения союз немедленно распался. В 224 г. до н. э. еще одну попытку возродить Коринфский союз предпринял царь Македонии Антигон Досон, но и она в конечном счете оказалась безуспешной. Таким образом, все попытки создать общеэллинский союз под гегемонией Македонии оказывались безуспешными и эти союзы существовали только очень короткое время. Македония не обладала достаточными военными и экономическими возможностями, чтобы на сколько-нибудь длительный срок обеспечить свой контроль над Грецией. Более

327

жизненными оказывались локальные объединения этого типа. Так, длительное время существовал «Союз несиотов» (островитян), объединявший острова Кикладского архипелага и имевший своим центром остров Делос. Союз несиотов находился под протекторатом Птолемеев.

Однако ведущей формой союза, наиболее типичной для эллинистической эпохи, был союз, не имевший гегемона и представлявший собой объединение ряда полисов или племенное объединение, все члены которого в принципе были равноправны. Эти союзы имели различную степень единства, иногда приближаясь по типу своей организации к союзному государству. В это время существовали союзы в Локриде, Фокиде, Акарнании, Беотии, Фессалии, Эпире, на острове Эвбея, Дориде, Халкидике, Ахайе фтиотийской, союз магнетов, киприотов и т. д. Наиболее могущественными были Ахейский и Этолийский союзы. В конечном счете вся территория Греции оказалась разделенной между различными союзами. Вне союзов остались только Афины и Спарта, да и то последней в конце концов пришлось войти в Ахейский союз.

Политическая структура союзов обычно копировала полисную. Высшим органом повсюду являлось Народное собрание, существовали советы и система магистратур, вырабатывалось понятие общесоюзного гражданства. Однако полис сохранял свое значение и, за редчайшим исключением, единого государства в процессе создания союзов не возникало. Полис сохранял свою территорию, политическую организацию, свое гражданство. Незавершенность объединения, сосуществование союзных и полисных структур были характерной чертой Греции эллинистической эпохи, одной из постоянных причин внутренней слабости союзов. При создании союзов обычно предусматривались следующие меры: граждане одного полиса имели право приобретать земельную собственность на территории другого, разрешались браки между гражданами различных полисов, перед судом по-

лиса все граждане союза обладали равными правами. Наконец, иногда предусматривалось, что гражданин, переселившийся на постоянное жительство из одного союзного полиса в другой, приобретает там полные гражданские права.

Причин создания союзных объединений было несколько. Необходимость противостоять внешней угрозе, в частности македонской, толкала к объединению. С другой стороны, в таких достаточно крупных государственных образованиях в известной мере преодолевались принципы полисной исключительности. Широкое распространение права приобретения собственности позволяло имущественной верхушке иметь земли и за пределами родных полисов. Например, стратег Ахейского союза Арат — гражданин Сикиона — владел собственностью и в Коринфе. Создание союзов было выгодно для господствующих слоев Греции.

Создание союзов не привело, однако, к преодолению политической раздробленности Греции. Былое соперничество сотен полисов теперь вылилось в столь же постоянную вражду союзов. Большую роль в политической истории Греции играло соперничество Этолийского и Ахейского союзов.

Этолийский союз сложился еще в классическую эпоху (ок. 367 г. до н. э.). Этолия представляла в это время одну из наиболее отсталых областей Эллады. В ней еще не было полисов, население жило «по деревням». Этолийское объединение представляло первоначально племенной союз, а в его характере еще сильны были военно-демократические черты. Центром союза был Терм, где располагалось общеэтолийское святилище. Этолийцы постоянно и активно боролись с Македонией. Они смогли поставить под свой контроль большую часть Центральной Греции, включая важнейшее общегреческое святилище в Дельфах. Во время кельтского нашествия на Грецию этолийцы смогли отстоять Дельфы, что еще выше подняло их престиж. В союз была

328

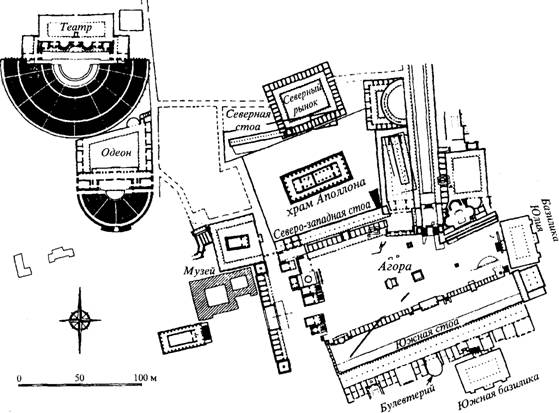

Античный Коринф. Центральный район

включена Беотия, значительная часть Фессалии, влияние его ощущалось вплоть до Малой Азии.

Этолийский союз включал собственно Этолию и некоторые области Центральной Греции, с ней слившиеся, а также многочисленные полисы, считавшиеся союзниками этолийцев. Наконец, многим полисам союз даровал «асилию», т. е. гарантию, что их территория не будет объектом грабежей этолийских пиратов, игравших огромную роль в жизни Этолии. Растущая этолийская знать видела в нем главный промысел для своего обогащения. Полибий писал, что у этолийцев было в обычае грабить не только те народы, с которыми они сами вели войну, но и те народы, которые воевали друг

с другом. Органы управления союза взяли пиратство под свой контроль, благодаря чему оно из частного предприятия превратилось в инструмент государственной политики. Обещая различным государствам «асилию», этолийцы взамен получали различные привилегии от этих государств.

Политический строй Этолийского союза характеризуется следующими чертами. Высшая власть принадлежала Народному собранию. Регулярные собрания созывались два раза в год, в случае необходимости устраивались и чрезвычайные собрания. Прерогативой Народного собрания были вопросы войны и мира, общесоюзное законодательство. В нем имели право участвовать все граждане Этолии. Существует,

329

330

Невозможность регулярных заседаний Народного собрания привела к тому, что они вообще перестали собираться (кроме случаев чрезвычайных). Чрезвычайное заседание стало называться синклитом. Магистратов союза стало избирать Буле.

В Ахейском союзе постоянно шла борьба двух тенденций: к единству и к обособленности отдельных полисов. Тенденция к единству проявлялась, в частности, в том, что наряду с понятием гражданства полиса появилось понятие общесоюзного гражданства. В ряде полисов стояли отряды союзной армии, территория союза была разделена на административные округа. Наряду с ополчением появились отряды наемников, подчиняющиеся только стратегу союза. Существовали общесоюзная казна и единая монетная система.

Вместе с тем тенденция к обособленности была достаточно сильной. Старые полисы, столетиями отстаивавшие свою независимость, войдя в союз, стремились к тому, чтобы сохранить автономию. Хотя существовало понятие общесоюзного гражданства, гражданство полиса продолжало сохраняться. Гражданин полиса в другом союзном полисе обладал только правами на брак и приобретение земли, но не политическими правами. Обычная армия союза состояла из полисных ополчений. Наряду с общесоюзной монетой многие полисы чеканили свою собственную (на одной стороне монеты обычно изображался символ полиса, на другой — союза). Многие полисы, особенно в критических обстоятельствах, стремились проводить самостоятельную политику.

Таким образом, Ахейский союз, несмотря на свою мощь (по словам Полибия, он мог выставить до 30—40 тыс. воинов-гоплитов), оставался достаточно рыхлым объединением. Двойственность в его политике (стремление к освобождению Греции от влияния Македонии и защита имущих слоев греческих полисов) в конечном счете привела к жесточайшему кризису. Многолетний руководитель союза Арат, боясь

Спарты, где развивалось радикальное движение, пошел на предательство общегреческого дела и впустил македонские гарнизоны в важнейшие крепости, поставив тем самым Грецию вновь под контроль Македонии.