- •Isbn 5-06-003676-6

- •Глава IV. Ахейская Греция во II тысячелетии до н. Э. Микенская цивилизация. 49

- •Раздел II. История Греции в XI-IV в. До н.Э. Формирование и расцвет греческих полисов. Создание классической греческой культуры.. 63

- •Глава V. Гомеровский (предполисный) период. Разложение родовых отношений и создание предпосылок полисного строя. XI—IX вв. До н. Э. 64

- •Глава VI. Социально-экономическое развитие Греции. Великая греческая колонизация. 73

- •Глава XI. Экономика Греции в V—IV вв. До н. Э. 116

- •Глава XII. Социальная структура греческого общества. 126

- •Глава XIII. Афинская демократия и спартанская олигархия как политические системы.. 134

- •Глава XIX. Великая Греция и Причерноморье. 181

- •Глава XX. Культура Греции классического периода. 194

- •Раздел III. Греция и Ближний Восток в эпоху эллинизма. Эллинистические общества и государства. Завоевание их Римом. Конец IV—I в. До н.Э. 209

- •Глава XXI. Восточный поход Александра. Держава Александра. 209

- •Глава XXVI. Пергам, Понт и Северное Причерноморье в эпоху эллинизма. 259

- •Глава XXVII. Эллинистическая культура. 268

- •Глава I. Источники по истории Древней Греции

- •1. Источники по истории Крита и Ахейской Греции II тысячелетия до н. Э.

- •2. Источники по истории архаической и классической Греции.

- •3. Источники по истории Греции эллинистического периода.

- •Глава II. Историография истории Древней Греции

- •1. Изучение истории Древней Греции в XIX — начале XX в.

- •2. Русская историография XIX — начала XX в.

- •3. Зарубежная историография Древней Греции XX в.

- •4. Зарубежная историография 90-х годов.

- •5. Отечесщвенная историография античности (1917—1990).

- •6. Отечественная историография 90-х годов.

- •Раздел I. Раннеклассовые общества и первые государства на Крите и в Ахейской Греции. Конец III — II тысячелетие до н.Э.

- •Глава III. Цивилизация минойского Крита

- •1. Предпосылки образования государства на Крите.

- •2. Первые государственные образования.

- •3. Создание объединенной общекритской державы

- •3. Создание объединенной общекрит-

- •5. Социально-экономические отношения.

- •Глава IV. Ахейская Греция во II тысячелетии до н. Э. Микенская цивилизация

- •1. Греция в раннеэлладский период (до конца III тысячелетия до н. Э.).

- •2. Вторжение греков-ахейцев. Становление первых государств.

- •4. Социально-экономическая структура.

- •6. Взаимоотношения ахейских царств. Троянская война. Угасание микенской цивилизации.

- •6. Взаимоотношения ахейских царств. Троянская война. Угасание микенской циви-

- •Раздел II. История Греции в XI-IV в. До н.Э. Формирование и расцвет греческих полисов. Создание классической греческой культуры

- •Глава V. Гомеровский (предполисный) период. Разложение родовых отношений и создание предпосылок полисного строя. XI—IX вв. До н. Э.

- •1. Особенности развития гомеровского общества.

- •2. Социально-экономические отношения. Рабство.

- •4. Имущественное и социальное расслоение.

- •Глава VI. Социально-экономическое развитие Греции. Великая греческая колонизация

- •1. Состояние греческой экономики.

- •5. Рождение новой греческой культуры.

- •Глава VII. Пелопоннес в VIII—VI вв. До н. Э.

- •1. Общие условия развития.

- •2. Северный Пелопоннес в VIII—VI вв. До н. Э.

- •3. Южный Пелопоннес в VIII—VI вв. До н. Э. Ранняя Спарта.

- •Глава VIII. Формирование полисного строя в Аттике

- •1. Афины в VIII—VII вв. До н. Э.

- •2. Реформы Солона. Формирование основ афинской демократии.

- •4. Законодательство Клисфена. Организация полисной демократии.

- •Глава IX. Греческий полис как социально-политический организм

- •Глава X. Греко-персидские войны

- •1. Причины греко-персидских войн. Их периодизация.

- •2. Восстание Милета и греческих городов Малой Азии.

- •3. Первые вторжения персов в Балканскую Грецию (492—490 гг. До н. Э.).

- •4. Поход Ксеркса.

- •5. Организация Делосской симмахии (Первого Афинского морского союза). Освобождение греческих полисов Малой Азии и проливов от персидского господства.

- •6. Нарастание напряженности между Афинами и Спартой. Военная экспедиция Афин в Египет и завершение греко-персидских войн.

- •Глава XI. Экономика Греции в V—IV вв. До н. Э.

- •1. Общие особенности греческой экономики.

- •2. Положение в сельском хозяйстве.

- •4. Торговля.

- •Глава XII. Социальная структура греческого общества

- •1. Характеристика классического рабства.

- •Глава XIII. Афинская демократия и спартанская олигархия как политические системы

- •1. Общие особенности. Понятие афинского гражданства.

- •2. Народное собрание в Афинах.

- •3. Совет 500 и Ареопаг.

- •4. Выборные должностные лица.

- •5. Суд присяжных — гелиея.

- •1. Общие особенности. Народное собрание (апелла).

- •2. Геруссия и коллегия эфоров.

- •3. Институт царской власти. Военные должности.

- •4. Система государственного воспитания спартиатов.

- •Глава XIV. Внутриполитическое положение Греции во второй половине V в. До н. Э.

- •1. Характеристика Пелопоннесского союза.

- •2. Первый Афинский морской союз.

- •4. Внешняя политика Афинского морского союза в 40—30-х годах до н. Э.

- •Глава XV. Пелопоннесская война. 431—404 гг. До н. Э.

- •1. Причины войны.

- •2. Архидамова война 431—421 гг. До н. Э.

- •3. Второй период Пелопоннесской войны (415—404 гг. До н. Э.).

- •Глава XVI. Греция в первой половине IV в. До н. Э. Кризис греческого полиса

- •1. Социально-экономическое положение.

- •2. Возрастание социальной напряженности в Греции IV в. До н. Э.

- •Глава XVII. Военно-политическое положение Греции. Кризис полисной системы взаимоотношений

- •1. Гегемония Спарты в Греции (404—379 гг. До н. Э.).

- •2. Второй Афинский морской союз. Возвышение и гегемония Фив. (379—355 гг. До н. Э.).

- •Глава XVIII. Возвышение Македонии и установление ее гегемонии в Греции

- •1. Фракийские племена в V—IV вв. До н. Э.

- •1. Фракийские племена в V—IV вв. До н. Э.

- •2. Македония в V— первой половине IV в. До н. Э.

- •3. Возвышение Македонии при Филиппе II (359—336 гг. До н. Э.).

- •4. Борьба Филиппа II за установление македонской гегемонии в Греции.

- •5. Борьба промакедонской и антимакедонской партии в Афинах. Деятельность Демосфена. Установление македонской гегемонии в Греции.

- •Глава XIX. Великая Греция и Причерноморье

- •1. Великая Греция в V—IV вв. До н. Э.

- •2. Положение греческих городов в Южной Италии. Тарент.

- •3. Причерноморье в V—IV вв. До н. Э.

- •Глава XX. Культура Греции классического периода

- •1. Особенности формирования греческой культуры.

- •2. Особенности греческой религии и общественные празднества.

- •4. Греческий театр и литература.

- •5. Архитектура и искусство.

- •Раздел III. Греция и Ближний Восток в эпоху эллинизма. Эллинистические общества и государства. Завоевание их Римом. Конец IV—I в. До н.Э.

- •Глава XXI. Восточный поход Александра. Держава Александра

- •1. Военно-политическая подготовка к походу.

- •2. Завоевание Малой Азии, Сирии и Египта.

- •3. Гавгамелы. Захват Вавилона и Суз. Сожжение Персеполя.

- •4. Изменения в политике Александра и противоречия в его армии.

- •5. Борьба народов Средней Азии против македонского завоевания.

- •6. Индийский поход и возвращение в Вавилон

- •7. Держава Александра Македонского. Историческое значение восточного похода.

- •Глава XXII. Распад мировой державы Александра Македонского. Образование системы эллинистических государств. Сущность эллинизма

- •1. Войны диадохов. Образование эллинистических государств.

- •2. Сущность эллинизма. Периодизация.

- •3. Основные достижения эллинизма.

- •Глава XXIII. Эллинистический Египет

- •1. Территория.

- •2. Экономика, социально-классовые отношения.

- •3. Государственное управление.

- •4. Внешняя политика Птолемеев.

- •Глава XXIV. Государство Селевкидов

- •1. Территория. Организация государства.

- •2. Полисы в Селевкидском государстве.

- •3. Социально-экономические отношения.

- •4. Основные события политической истории.

- •5. Упадок Селевкидского государства.

- •Глава XXV. Балканская и Великая Греция в эпоху эллинизма

- •1. Основные факты политической истории.

- •2. Македонское царство.

- •3. Ахейский и Этолийский союзы.

- •4. Социально-экономическое развитие Греции.

- •5. Родос.

- •6. Делос.

- •7. Развитие рабства.

- •8. Социально-экономические противоречия.

- •9. Спарта.

- •10. Сицилийская держава Агафокла и Гиерона II.

- •Глава XXVI. Пергам, Понт и Северное Причерноморье в эпоху эллинизма

- •1. Пергамское царство в III—II вв. До н. Э.

- •2. Понтийское царство в III—I вв. До н. Э.

- •3. Северное Причерноморье в III—I вв. До н. Э.

- •Глава XXVII. Эллинистическая культура

- •1. Особенности эллинистической культуры.

- •2. Эллинистическая религия.

- •3. Философия.

- •4. Литература.

- •5. Градостроительство и архитектура. Скульптура.

- •6. Эллинистическая наука.

- •1) История

- •2) Литература

- •1) Общие работы

- •2) Крито-микенский период

- •3) Гомеровский и архаический периоды

- •4) Классический период

- •5) Эллинистический период

- •6) Причерноморье

- •7) Социально-экономические отношения

- •8) Государство, право, общественная мысль

- •9) Повседневная жизнь

- •10) Литература и театр

- •11)Мифология и религия

- •12) Общие изложения мифов

- •13) Изобразительное искусство

3. Причерноморье в V—IV вв. До н. Э.

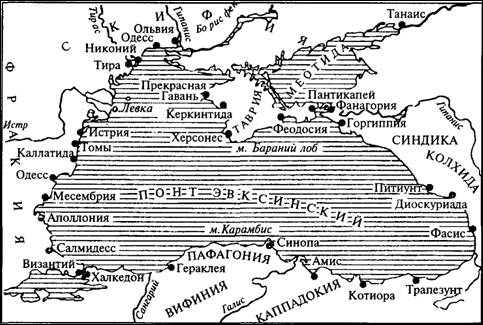

3. Причерноморье в V—IV вв. до н. э. В эпоху Великой греческой колонизации на побережье Черного моря были выведены многие города, которые к началу V в. до н. э. превратились в стабильные в экономическом отношении полисы, тесно связанные с городами-государствами Эгейской Греции. Наиболее крупными из них были

Гераклея Понтийская и Синопа на южном побережье, Аполлония и Истрия — на западном, Ольвия, Феодосия, Пантикапей и Фанагория — на северном, Диоскуриада и Фасис — на восточном побережье Черного моря.

Греческие города Причерноморья были органической частью мира древнегреческих полисов. Вместе с тем, исторические судьбы причерноморских городов имели некоторые специфические черты, которые позволяют выделить их в особый регион древнегреческого мира. Специфика исторического развития данного региона определялась двумя важными обстоятельствами: довольно тесными отношениями с местными племенными объединениями или государствами (фракийцы, скифы, иберы, халибы и др.), которые наложили заметный отпечаток на их социально-экономическое, политическое и культурное развитие, и, с другой стороны, необходимость известного объединения сил разных причерноморских городов вокруг некоторых центров, которые приобретали особое значение в причерноморском регионе. Такими ведущими центрами в V—IV вв. до н. э. стали Синопа и Гераклея на южном побережье и Пантикапей — на северном.

В VII—VI вв. до н. э. Причерноморье было зоной необычайно активной ионийской колонизации и особенно города Ми-лета. Многие причерноморские города были милетскими колониями. Естественно, это определило некоторые общие черты экономики, социальной структуры, политического устройства и культуры, которые облегчали взаимные сношения милетских колоний между собой, а также с метрополией.

Влияние Милета несколько ослабло после покорения ионийских греков (в том числе и Милета) персами во второй половине VI в. до н. э.

После успешного окончания греко-персидских войн, освобождения Ионии и всех малоазийских городов от персидского ига возросло могущество Афинского морского союза, который распространил свое

245

Причерноморье в античное время

влияние также и на причерноморские города. В состав Афинской державы вошли Синопа, Амис, Гераклея, Аполлония, Истрия, Тира, Ольвия, Нимфей. Для поддержания своего влияния в Причерноморье Афины несколько раз посылали флотилии в Черное море. Наиболее крупной была экспедиция 437 г. до н. э., возглавляемая Периклом. Причем особое внимание было обращено им на закрепление афинской власти в Синопе. В этот город были посланы эскадра из 13 триер и отряд гоплитов во главе со стратегом Ламахом. Афиняне свергли правившего тирана Тимесилея, восстановили демократию и поселили на конфискованных у тирана и его приверженцев землях 600 поселенцев-клерухов из Афин. Афинское господство было поколеблено во время Пелопоннесской войны. Воспользовавшись затруднениями афинян, в 424 г. до н. э. жители Гераклеи отстранили от власти проафинскую группировку, заявили о выходе из Афинского морского союза и независимости города. Попытки эскадры во главе с Ламахом восстановить господство в городе не увенчались успехом. Афинские триеры напоролись на рифы и затонули. Оставшиеся в живых афиняне вынуждены были про-

сить разрешения на свободное отступление, которое и было им предоставлено. Гераклея обрела независимость.

После поражения Афин в Пелопоннесской войне и роспуска Первого Афинского морского союза получили свободу Синопа и все афинские союзники из числа причерноморских городов. IV в. до н. э., время существования независимых причерноморских городов, был вместе с тем временем их максимального экономического и политического расцвета. Здесь, на периферии греческого мира, в несколько меньшей степени ощущался кризис полиса и полисной системы, чем в Балканской Греции.

Ведущими и крупнейшими центрами Причерноморья, к которым так или иначе тяготели многие другие греческие города региона, стали Синопа и Гераклея на южном побережье, Боспор и Ольвия — в Северном Причерноморье.

Большую роль в Причерноморье IV в. до н. э. стала играть Синопа, основанная милетянами около 630 г. до н. э., в центре южного побережья, на скалистом мысу; она имела две удобные и обширные гавани. Город был расположен в местности, богатой

246

250

Укрепление Пантикапеи. 1 в. до н. э. Реконструкция

исходит смена правящей династии. Род Археанактидов был отстранен от власти, которая перешла к Спартоку I, основателю династии боспорских правителей Спартокидов, господствовавшей на Боспоре до конца II в. до н. э., т. е. около 300 лет. Спарток и его преемники Сатир (433—389 гг. до н. э.) и Левкон (389—349 гг. до н. э.) оказались энергичными и дальновидными политиками. Они начали активные завоевания и присоединили к Боспору внушительные по размерам территории, включающие весь Керченский полуостров, Таманский полуостров и почти все восточное побережье Азовского моря. В продолжительной войне (свыше 20 лет) Боспора с сильной Феодосией, которой к тому же помогала Гераклея Понтийская, боспорским правителям удалось присоединить этот крупный город Северного Причерноморья. В середине IV в. до н. э. территория Боспора простиралась от Феодосии до теперешнего Ростова-на-Дону на севере и до современного Новороссийска на востоке, в ее состав

входили такие крупные греческие города, как Пантикапеи, Феодосия, Фанагория, Нимфей, Гермонасса, Танаис, Кепы, Горгиппия и ряд других, обширные области, населенные местными племенами синдов, меотов, псессов, дандариев, скифов. Боспор превратился в одно из самых крупных по территории государств со сложной административной структурой в центре и на местах. В нем проживало (главным образом в городах) относительно небольшое количество греков, выходцев из балканских, малоазийских и причерноморских городов, многочисленное население многих племен, находившихся на различных стадиях разложения племенной организации. Сложный территориальный, племенной и социальный состав Боспорского государства заметно отличал его от типичных полисных образований Древней Греции.

Обширное Боспорское государство располагало значительными экономическими ресурсами, которые позволили создать устойчивую экономику, приносившую вну-

251

253

к участию в управлении привлекаются широкие круги ольвийского гражданства.

Показателем силы и крепости Ольвии является отражение опасного нападения одного из полководцев Александра Македонского Зопириона, который во главе внушительной армии в 30 тыс. человек в 331 г. до н. э. осадил Ольвию, намереваясь подчинить ее македонскому влиянию. Ольвиополиты приняли самые решительные меры: многим неполноправным жителям были предоставлены гражданские права, чтобы они могли вступить в ополчение, были отменены долги, часть рабов была отпущена

на свободу. Подошли на помощь и скифские отряды. Македонские войска потерпели поражение, а Зопирион был убит.

Чтобы улучшить свое международное положение, Ольвия возобновила старый договор с Милетом об исополитии, укрепила политические связи со скифами, встав под их покровительство. Однако отражение македонского нападения, потребовавшее крайнего напряжения сил, усиливавшаяся зависимость от скифских царей привели к нарастанию кризисных явлений в экономике, общественном и политическом строе Ольвии.