- •Isbn 5-06-003676-6

- •Глава IV. Ахейская Греция во II тысячелетии до н. Э. Микенская цивилизация. 49

- •Раздел II. История Греции в XI-IV в. До н.Э. Формирование и расцвет греческих полисов. Создание классической греческой культуры.. 63

- •Глава V. Гомеровский (предполисный) период. Разложение родовых отношений и создание предпосылок полисного строя. XI—IX вв. До н. Э. 64

- •Глава VI. Социально-экономическое развитие Греции. Великая греческая колонизация. 73

- •Глава XI. Экономика Греции в V—IV вв. До н. Э. 116

- •Глава XII. Социальная структура греческого общества. 126

- •Глава XIII. Афинская демократия и спартанская олигархия как политические системы.. 134

- •Глава XIX. Великая Греция и Причерноморье. 181

- •Глава XX. Культура Греции классического периода. 194

- •Раздел III. Греция и Ближний Восток в эпоху эллинизма. Эллинистические общества и государства. Завоевание их Римом. Конец IV—I в. До н.Э. 209

- •Глава XXI. Восточный поход Александра. Держава Александра. 209

- •Глава XXVI. Пергам, Понт и Северное Причерноморье в эпоху эллинизма. 259

- •Глава XXVII. Эллинистическая культура. 268

- •Глава I. Источники по истории Древней Греции

- •1. Источники по истории Крита и Ахейской Греции II тысячелетия до н. Э.

- •2. Источники по истории архаической и классической Греции.

- •3. Источники по истории Греции эллинистического периода.

- •Глава II. Историография истории Древней Греции

- •1. Изучение истории Древней Греции в XIX — начале XX в.

- •2. Русская историография XIX — начала XX в.

- •3. Зарубежная историография Древней Греции XX в.

- •4. Зарубежная историография 90-х годов.

- •5. Отечесщвенная историография античности (1917—1990).

- •6. Отечественная историография 90-х годов.

- •Раздел I. Раннеклассовые общества и первые государства на Крите и в Ахейской Греции. Конец III — II тысячелетие до н.Э.

- •Глава III. Цивилизация минойского Крита

- •1. Предпосылки образования государства на Крите.

- •2. Первые государственные образования.

- •3. Создание объединенной общекритской державы

- •3. Создание объединенной общекрит-

- •5. Социально-экономические отношения.

- •Глава IV. Ахейская Греция во II тысячелетии до н. Э. Микенская цивилизация

- •1. Греция в раннеэлладский период (до конца III тысячелетия до н. Э.).

- •2. Вторжение греков-ахейцев. Становление первых государств.

- •4. Социально-экономическая структура.

- •6. Взаимоотношения ахейских царств. Троянская война. Угасание микенской цивилизации.

- •6. Взаимоотношения ахейских царств. Троянская война. Угасание микенской циви-

- •Раздел II. История Греции в XI-IV в. До н.Э. Формирование и расцвет греческих полисов. Создание классической греческой культуры

- •Глава V. Гомеровский (предполисный) период. Разложение родовых отношений и создание предпосылок полисного строя. XI—IX вв. До н. Э.

- •1. Особенности развития гомеровского общества.

- •2. Социально-экономические отношения. Рабство.

- •4. Имущественное и социальное расслоение.

- •Глава VI. Социально-экономическое развитие Греции. Великая греческая колонизация

- •1. Состояние греческой экономики.

- •5. Рождение новой греческой культуры.

- •Глава VII. Пелопоннес в VIII—VI вв. До н. Э.

- •1. Общие условия развития.

- •2. Северный Пелопоннес в VIII—VI вв. До н. Э.

- •3. Южный Пелопоннес в VIII—VI вв. До н. Э. Ранняя Спарта.

- •Глава VIII. Формирование полисного строя в Аттике

- •1. Афины в VIII—VII вв. До н. Э.

- •2. Реформы Солона. Формирование основ афинской демократии.

- •4. Законодательство Клисфена. Организация полисной демократии.

- •Глава IX. Греческий полис как социально-политический организм

- •Глава X. Греко-персидские войны

- •1. Причины греко-персидских войн. Их периодизация.

- •2. Восстание Милета и греческих городов Малой Азии.

- •3. Первые вторжения персов в Балканскую Грецию (492—490 гг. До н. Э.).

- •4. Поход Ксеркса.

- •5. Организация Делосской симмахии (Первого Афинского морского союза). Освобождение греческих полисов Малой Азии и проливов от персидского господства.

- •6. Нарастание напряженности между Афинами и Спартой. Военная экспедиция Афин в Египет и завершение греко-персидских войн.

- •Глава XI. Экономика Греции в V—IV вв. До н. Э.

- •1. Общие особенности греческой экономики.

- •2. Положение в сельском хозяйстве.

- •4. Торговля.

- •Глава XII. Социальная структура греческого общества

- •1. Характеристика классического рабства.

- •Глава XIII. Афинская демократия и спартанская олигархия как политические системы

- •1. Общие особенности. Понятие афинского гражданства.

- •2. Народное собрание в Афинах.

- •3. Совет 500 и Ареопаг.

- •4. Выборные должностные лица.

- •5. Суд присяжных — гелиея.

- •1. Общие особенности. Народное собрание (апелла).

- •2. Геруссия и коллегия эфоров.

- •3. Институт царской власти. Военные должности.

- •4. Система государственного воспитания спартиатов.

- •Глава XIV. Внутриполитическое положение Греции во второй половине V в. До н. Э.

- •1. Характеристика Пелопоннесского союза.

- •2. Первый Афинский морской союз.

- •4. Внешняя политика Афинского морского союза в 40—30-х годах до н. Э.

- •Глава XV. Пелопоннесская война. 431—404 гг. До н. Э.

- •1. Причины войны.

- •2. Архидамова война 431—421 гг. До н. Э.

- •3. Второй период Пелопоннесской войны (415—404 гг. До н. Э.).

- •Глава XVI. Греция в первой половине IV в. До н. Э. Кризис греческого полиса

- •1. Социально-экономическое положение.

- •2. Возрастание социальной напряженности в Греции IV в. До н. Э.

- •Глава XVII. Военно-политическое положение Греции. Кризис полисной системы взаимоотношений

- •1. Гегемония Спарты в Греции (404—379 гг. До н. Э.).

- •2. Второй Афинский морской союз. Возвышение и гегемония Фив. (379—355 гг. До н. Э.).

- •Глава XVIII. Возвышение Македонии и установление ее гегемонии в Греции

- •1. Фракийские племена в V—IV вв. До н. Э.

- •1. Фракийские племена в V—IV вв. До н. Э.

- •2. Македония в V— первой половине IV в. До н. Э.

- •3. Возвышение Македонии при Филиппе II (359—336 гг. До н. Э.).

- •4. Борьба Филиппа II за установление македонской гегемонии в Греции.

- •5. Борьба промакедонской и антимакедонской партии в Афинах. Деятельность Демосфена. Установление македонской гегемонии в Греции.

- •Глава XIX. Великая Греция и Причерноморье

- •1. Великая Греция в V—IV вв. До н. Э.

- •2. Положение греческих городов в Южной Италии. Тарент.

- •3. Причерноморье в V—IV вв. До н. Э.

- •Глава XX. Культура Греции классического периода

- •1. Особенности формирования греческой культуры.

- •2. Особенности греческой религии и общественные празднества.

- •4. Греческий театр и литература.

- •5. Архитектура и искусство.

- •Раздел III. Греция и Ближний Восток в эпоху эллинизма. Эллинистические общества и государства. Завоевание их Римом. Конец IV—I в. До н.Э.

- •Глава XXI. Восточный поход Александра. Держава Александра

- •1. Военно-политическая подготовка к походу.

- •2. Завоевание Малой Азии, Сирии и Египта.

- •3. Гавгамелы. Захват Вавилона и Суз. Сожжение Персеполя.

- •4. Изменения в политике Александра и противоречия в его армии.

- •5. Борьба народов Средней Азии против македонского завоевания.

- •6. Индийский поход и возвращение в Вавилон

- •7. Держава Александра Македонского. Историческое значение восточного похода.

- •Глава XXII. Распад мировой державы Александра Македонского. Образование системы эллинистических государств. Сущность эллинизма

- •1. Войны диадохов. Образование эллинистических государств.

- •2. Сущность эллинизма. Периодизация.

- •3. Основные достижения эллинизма.

- •Глава XXIII. Эллинистический Египет

- •1. Территория.

- •2. Экономика, социально-классовые отношения.

- •3. Государственное управление.

- •4. Внешняя политика Птолемеев.

- •Глава XXIV. Государство Селевкидов

- •1. Территория. Организация государства.

- •2. Полисы в Селевкидском государстве.

- •3. Социально-экономические отношения.

- •4. Основные события политической истории.

- •5. Упадок Селевкидского государства.

- •Глава XXV. Балканская и Великая Греция в эпоху эллинизма

- •1. Основные факты политической истории.

- •2. Македонское царство.

- •3. Ахейский и Этолийский союзы.

- •4. Социально-экономическое развитие Греции.

- •5. Родос.

- •6. Делос.

- •7. Развитие рабства.

- •8. Социально-экономические противоречия.

- •9. Спарта.

- •10. Сицилийская держава Агафокла и Гиерона II.

- •Глава XXVI. Пергам, Понт и Северное Причерноморье в эпоху эллинизма

- •1. Пергамское царство в III—II вв. До н. Э.

- •2. Понтийское царство в III—I вв. До н. Э.

- •3. Северное Причерноморье в III—I вв. До н. Э.

- •Глава XXVII. Эллинистическая культура

- •1. Особенности эллинистической культуры.

- •2. Эллинистическая религия.

- •3. Философия.

- •4. Литература.

- •5. Градостроительство и архитектура. Скульптура.

- •6. Эллинистическая наука.

- •1) История

- •2) Литература

- •1) Общие работы

- •2) Крито-микенский период

- •3) Гомеровский и архаический периоды

- •4) Классический период

- •5) Эллинистический период

- •6) Причерноморье

- •7) Социально-экономические отношения

- •8) Государство, право, общественная мысль

- •9) Повседневная жизнь

- •10) Литература и театр

- •11)Мифология и религия

- •12) Общие изложения мифов

- •13) Изобразительное искусство

4. Система государственного воспитания спартиатов.

4. Система государственного воспитания спартиатов. Органической частью политической организации Спарты была

184

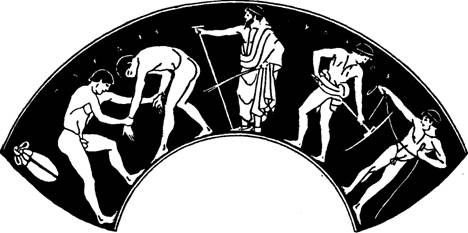

Тренировка молодых атлетов в палестре

система государственного воспитания и обучения молодого поколения. Она предусматривала подготовку хорошо тренированных и физически развитых воинов, способных защитить страну от внутренних и внешних врагов. Спартанский воин — это прежде всего дисциплинированный воин, он стойко переносит трудности и невзгоды, слушается своих командиров, повинуется избранным властям. Меньшее значение в этой системе воспитания придавалось собственно образованию — оно сводилось к умению читать и писать.

Система спартанского воспитания состояла из трех ступеней. Первой ступенью было воспитание мальчиков с 7 до 12 лет в так называемых агелах (стадах). Вот что писал об этом Плутарх: «Ликург не разрешал, чтобы дети спартанцев воспитывались купленными или нанятыми воспитателями, да и отец не имел права воспитывать сына по своему усмотрению. Он отобрал всех детей, которым исполнилось семь лет, объединил их в агелы и воспитывал их сообща, приучал к совместным играм и учебе. Во главе агелы он ставил того, кто был самым сообразительным и храбрее других в драках.

Дети во всем брали с него пример, исполняли его приказы, терпели наказания, так что все обучение заключалось в том, чтобы воспитать в детях повиновение. Старики наблюдали за их играми и, постоянно внося в их среду раздор, вызывали драки: они внимательно изучали, какие задатки храбрости и мужества заключены в каждом, храбр ли мальчик и упорен ли в драках. Грамоте они учились только в пределах необходимости. Все же остальное воспитание заключалось в том, чтобы уметь безоговорочно повиноваться, терпеливо переносить лишения и побеждать в битвах». Общий контроль и руководство воспитанием мальчиков было возложено на особое должностное лицо — педонома. Эта должность считалась важной, и на нее назначали лиц, которым было, по словам Ксенофонта, «позволено занимать самые высокие должности в государстве».

С 12 лет наступал новый этап обучения и воспитания.. Теперь подростки вступали в илы (отряды) во главе с иренами. Это были, как правило, старшие по возрасту авторитетные юноши. Общее руководство воспитанием подростков было возложено на специальных должностных лиц. Занятия

185

Тренировка молодых атлетов в палестре

носили характер военной подготовки. «По мере того как они подрастали, их воспитывали все более сурово, стригли коротко, приучали ходить босиком и играть нагими. Когда им исполнялось 12 лет, они переставали носить хитон, получая раз в год плащ, ходили грязными, не умывались и не умащали ничем тело, за исключением нескольких дней в году, когда им разрешалось пользоваться всем этим. Спали они вместе по илам и агелам на связках тростника, который они сами приносили себе, ломая голыми руками верхушки тростника, росшего по берегам Еврота. Зимой они подкладывали так называемый ликофон, мешая его с тростником, так как считали, что это растение согревает». Именно в этом возрасте юные спартиаты проходили сложный курс военного обучения: владение оружием, отработку строя фаланги, быстроту передвижения и тактические хитрости. Особое внимание было уделено воспитанию чувства социального превосходства по отношению к илотам. Причем это делалось весьма оригинальным способом. «Так они (спартиаты.— В.К.) заставляли илотов пить в большом количестве несмешанное вино и, приводя на сисситии, показывали юношам, насколько отвратителен порок пьянства. Они заставляли их петь непристойные песни и танцевать безобразные танцы: танцы

и песни, бывшие в употреблении среди свободных, илотам были запрещены». Воспитание чувства отвращения к илотам дополнялось и более жестокими способами. Именно отрядам старших юношей поручалось проведение так называемых криптий, т. е. санкционированных государством тайных убийств илотов. По мнению воспитателей, эти мероприятия должны были показать ловкость, хитрость, повиновение и военную подготовку подрастающих спартиатов.

К 20 годам наступал третий этап в воспитании юношей. Молодому спартиату разрешалось вступать в члены сисситии. Иначе говоря, молодой человек становился обладателем земельного надела с несколькими илотскими хозяйствами, от доходов которых он должен был жить, содержать свой дом, вносить в сисситию определенное количество продуктов: ячменной и пшеничной муки, вина, масла и маслин, сыра и фруктов. Сисситии были важным общественно-политическим институтом в системе спартанской государственности. Каждая сиссития была своеобразным военным подразделением, насчитывала около 15 человек. Юноши вместе питались, проводили большую часть времени в совместных беседах и военных тренировках, хотя каждый

186

член сисситии имел собственный дом и семью, куда он возвращался вечером. Участие в сисситии было обязательным для спартиата, так же как и внесение продуктового взноса. Если спартиат из-за бедности не мог заплатить взноса, он терял право участия в сисситии и лишался почти всех гражданских прав. До 30 лет спартиат был ограничен в гражданском статусе, например ему не разрешалось ходить на рынок и он мог делать покупки лишь привлекая родственников. На плечи молодых спартиатов падала основная тяжесть охранной службы, неудобства мелких военных похо-

дов. К 30 годам спартиат обычно обзаводился семьей, своим домом, ограничения снимались и открывался путь к командным постам и государственным должностям.

Находившаяся под строгим государственным контролем система воспитания молодого поколения обеспечивала особую подготовку спартиата — основы спартанской государственности — умелого профессионала, ощущающего свое привилегированное положение, беспрекословно повинующегося властям, но и требующего, чтобы они учитывали и реализовывали их социальные интересы.