- •Isbn 5-06-003676-6

- •Глава IV. Ахейская Греция во II тысячелетии до н. Э. Микенская цивилизация. 49

- •Раздел II. История Греции в XI-IV в. До н.Э. Формирование и расцвет греческих полисов. Создание классической греческой культуры.. 63

- •Глава V. Гомеровский (предполисный) период. Разложение родовых отношений и создание предпосылок полисного строя. XI—IX вв. До н. Э. 64

- •Глава VI. Социально-экономическое развитие Греции. Великая греческая колонизация. 73

- •Глава XI. Экономика Греции в V—IV вв. До н. Э. 116

- •Глава XII. Социальная структура греческого общества. 126

- •Глава XIII. Афинская демократия и спартанская олигархия как политические системы.. 134

- •Глава XIX. Великая Греция и Причерноморье. 181

- •Глава XX. Культура Греции классического периода. 194

- •Раздел III. Греция и Ближний Восток в эпоху эллинизма. Эллинистические общества и государства. Завоевание их Римом. Конец IV—I в. До н.Э. 209

- •Глава XXI. Восточный поход Александра. Держава Александра. 209

- •Глава XXVI. Пергам, Понт и Северное Причерноморье в эпоху эллинизма. 259

- •Глава XXVII. Эллинистическая культура. 268

- •Глава I. Источники по истории Древней Греции

- •1. Источники по истории Крита и Ахейской Греции II тысячелетия до н. Э.

- •2. Источники по истории архаической и классической Греции.

- •3. Источники по истории Греции эллинистического периода.

- •Глава II. Историография истории Древней Греции

- •1. Изучение истории Древней Греции в XIX — начале XX в.

- •2. Русская историография XIX — начала XX в.

- •3. Зарубежная историография Древней Греции XX в.

- •4. Зарубежная историография 90-х годов.

- •5. Отечесщвенная историография античности (1917—1990).

- •6. Отечественная историография 90-х годов.

- •Раздел I. Раннеклассовые общества и первые государства на Крите и в Ахейской Греции. Конец III — II тысячелетие до н.Э.

- •Глава III. Цивилизация минойского Крита

- •1. Предпосылки образования государства на Крите.

- •2. Первые государственные образования.

- •3. Создание объединенной общекритской державы

- •3. Создание объединенной общекрит-

- •5. Социально-экономические отношения.

- •Глава IV. Ахейская Греция во II тысячелетии до н. Э. Микенская цивилизация

- •1. Греция в раннеэлладский период (до конца III тысячелетия до н. Э.).

- •2. Вторжение греков-ахейцев. Становление первых государств.

- •4. Социально-экономическая структура.

- •6. Взаимоотношения ахейских царств. Троянская война. Угасание микенской цивилизации.

- •6. Взаимоотношения ахейских царств. Троянская война. Угасание микенской циви-

- •Раздел II. История Греции в XI-IV в. До н.Э. Формирование и расцвет греческих полисов. Создание классической греческой культуры

- •Глава V. Гомеровский (предполисный) период. Разложение родовых отношений и создание предпосылок полисного строя. XI—IX вв. До н. Э.

- •1. Особенности развития гомеровского общества.

- •2. Социально-экономические отношения. Рабство.

- •4. Имущественное и социальное расслоение.

- •Глава VI. Социально-экономическое развитие Греции. Великая греческая колонизация

- •1. Состояние греческой экономики.

- •5. Рождение новой греческой культуры.

- •Глава VII. Пелопоннес в VIII—VI вв. До н. Э.

- •1. Общие условия развития.

- •2. Северный Пелопоннес в VIII—VI вв. До н. Э.

- •3. Южный Пелопоннес в VIII—VI вв. До н. Э. Ранняя Спарта.

- •Глава VIII. Формирование полисного строя в Аттике

- •1. Афины в VIII—VII вв. До н. Э.

- •2. Реформы Солона. Формирование основ афинской демократии.

- •4. Законодательство Клисфена. Организация полисной демократии.

- •Глава IX. Греческий полис как социально-политический организм

- •Глава X. Греко-персидские войны

- •1. Причины греко-персидских войн. Их периодизация.

- •2. Восстание Милета и греческих городов Малой Азии.

- •3. Первые вторжения персов в Балканскую Грецию (492—490 гг. До н. Э.).

- •4. Поход Ксеркса.

- •5. Организация Делосской симмахии (Первого Афинского морского союза). Освобождение греческих полисов Малой Азии и проливов от персидского господства.

- •6. Нарастание напряженности между Афинами и Спартой. Военная экспедиция Афин в Египет и завершение греко-персидских войн.

- •Глава XI. Экономика Греции в V—IV вв. До н. Э.

- •1. Общие особенности греческой экономики.

- •2. Положение в сельском хозяйстве.

- •4. Торговля.

- •Глава XII. Социальная структура греческого общества

- •1. Характеристика классического рабства.

- •Глава XIII. Афинская демократия и спартанская олигархия как политические системы

- •1. Общие особенности. Понятие афинского гражданства.

- •2. Народное собрание в Афинах.

- •3. Совет 500 и Ареопаг.

- •4. Выборные должностные лица.

- •5. Суд присяжных — гелиея.

- •1. Общие особенности. Народное собрание (апелла).

- •2. Геруссия и коллегия эфоров.

- •3. Институт царской власти. Военные должности.

- •4. Система государственного воспитания спартиатов.

- •Глава XIV. Внутриполитическое положение Греции во второй половине V в. До н. Э.

- •1. Характеристика Пелопоннесского союза.

- •2. Первый Афинский морской союз.

- •4. Внешняя политика Афинского морского союза в 40—30-х годах до н. Э.

- •Глава XV. Пелопоннесская война. 431—404 гг. До н. Э.

- •1. Причины войны.

- •2. Архидамова война 431—421 гг. До н. Э.

- •3. Второй период Пелопоннесской войны (415—404 гг. До н. Э.).

- •Глава XVI. Греция в первой половине IV в. До н. Э. Кризис греческого полиса

- •1. Социально-экономическое положение.

- •2. Возрастание социальной напряженности в Греции IV в. До н. Э.

- •Глава XVII. Военно-политическое положение Греции. Кризис полисной системы взаимоотношений

- •1. Гегемония Спарты в Греции (404—379 гг. До н. Э.).

- •2. Второй Афинский морской союз. Возвышение и гегемония Фив. (379—355 гг. До н. Э.).

- •Глава XVIII. Возвышение Македонии и установление ее гегемонии в Греции

- •1. Фракийские племена в V—IV вв. До н. Э.

- •1. Фракийские племена в V—IV вв. До н. Э.

- •2. Македония в V— первой половине IV в. До н. Э.

- •3. Возвышение Македонии при Филиппе II (359—336 гг. До н. Э.).

- •4. Борьба Филиппа II за установление македонской гегемонии в Греции.

- •5. Борьба промакедонской и антимакедонской партии в Афинах. Деятельность Демосфена. Установление македонской гегемонии в Греции.

- •Глава XIX. Великая Греция и Причерноморье

- •1. Великая Греция в V—IV вв. До н. Э.

- •2. Положение греческих городов в Южной Италии. Тарент.

- •3. Причерноморье в V—IV вв. До н. Э.

- •Глава XX. Культура Греции классического периода

- •1. Особенности формирования греческой культуры.

- •2. Особенности греческой религии и общественные празднества.

- •4. Греческий театр и литература.

- •5. Архитектура и искусство.

- •Раздел III. Греция и Ближний Восток в эпоху эллинизма. Эллинистические общества и государства. Завоевание их Римом. Конец IV—I в. До н.Э.

- •Глава XXI. Восточный поход Александра. Держава Александра

- •1. Военно-политическая подготовка к походу.

- •2. Завоевание Малой Азии, Сирии и Египта.

- •3. Гавгамелы. Захват Вавилона и Суз. Сожжение Персеполя.

- •4. Изменения в политике Александра и противоречия в его армии.

- •5. Борьба народов Средней Азии против македонского завоевания.

- •6. Индийский поход и возвращение в Вавилон

- •7. Держава Александра Македонского. Историческое значение восточного похода.

- •Глава XXII. Распад мировой державы Александра Македонского. Образование системы эллинистических государств. Сущность эллинизма

- •1. Войны диадохов. Образование эллинистических государств.

- •2. Сущность эллинизма. Периодизация.

- •3. Основные достижения эллинизма.

- •Глава XXIII. Эллинистический Египет

- •1. Территория.

- •2. Экономика, социально-классовые отношения.

- •3. Государственное управление.

- •4. Внешняя политика Птолемеев.

- •Глава XXIV. Государство Селевкидов

- •1. Территория. Организация государства.

- •2. Полисы в Селевкидском государстве.

- •3. Социально-экономические отношения.

- •4. Основные события политической истории.

- •5. Упадок Селевкидского государства.

- •Глава XXV. Балканская и Великая Греция в эпоху эллинизма

- •1. Основные факты политической истории.

- •2. Македонское царство.

- •3. Ахейский и Этолийский союзы.

- •4. Социально-экономическое развитие Греции.

- •5. Родос.

- •6. Делос.

- •7. Развитие рабства.

- •8. Социально-экономические противоречия.

- •9. Спарта.

- •10. Сицилийская держава Агафокла и Гиерона II.

- •Глава XXVI. Пергам, Понт и Северное Причерноморье в эпоху эллинизма

- •1. Пергамское царство в III—II вв. До н. Э.

- •2. Понтийское царство в III—I вв. До н. Э.

- •3. Северное Причерноморье в III—I вв. До н. Э.

- •Глава XXVII. Эллинистическая культура

- •1. Особенности эллинистической культуры.

- •2. Эллинистическая религия.

- •3. Философия.

- •4. Литература.

- •5. Градостроительство и архитектура. Скульптура.

- •6. Эллинистическая наука.

- •1) История

- •2) Литература

- •1) Общие работы

- •2) Крито-микенский период

- •3) Гомеровский и архаический периоды

- •4) Классический период

- •5) Эллинистический период

- •6) Причерноморье

- •7) Социально-экономические отношения

- •8) Государство, право, общественная мысль

- •9) Повседневная жизнь

- •10) Литература и театр

- •11)Мифология и религия

- •12) Общие изложения мифов

- •13) Изобразительное искусство

4. Законодательство Клисфена. Организация полисной демократии.

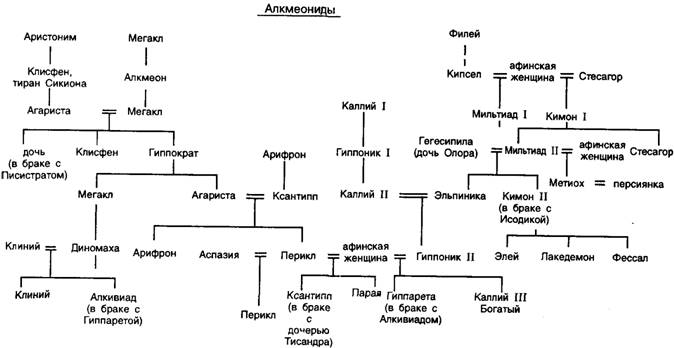

4. Законодательство Клисфена. Организация полисной демократии. Свержение тирании Гиппия вызвало вспышку внутренней борьбы, в результате которой к руководству Афинами пришел род Алкмеонидов. Его представитель Клисфен выступил с программой реформ, которые должны были выкорчевать последние остатки родовых отношений и завершить оформление полисного строя в его демократическом варианте. Реформы Клисфена проводились с 508 по 500 г. до н. э.

Важное значение имело введение ново-

124

Алкмеониды

го административного деления Аттики. Дело в том, что сила родовой знати, ее наиболее глубокие корни находились в системе традиционного разделения Аттики на родовые филы, фратрии и роды. В этих подразделениях были родовые поместья, родовые культы знати, вокруг которых собирались зависимые от нее бедняки-сородичи. Клисфен сделал попытку эти корни выкорчевать. Территория всей Аттики была разделена на 10 областей, каждая из которых состояла из трех районов, а район включал несколько демов, низших административных единиц. Каждая из 10 областей (фил) представляла собой не сплошную территорию, а состояла из трех районов (триттий), расположенных в разных местах Аттики (один район — в городской черте Афин, другой — в приморской полосе, третий — во внутренней части Аттики). Прежние родовые коллективы оказались разбросанными по разным демам, триттиям и филам. Тем самым они фактически были расформированы и потеряли политическое значение.

В конце VI в. до н. э. Афины превратились в крупный и многонаселенный городской центр. Здесь жил разнообразный люд, связанный с ремесленными производ-

ствами и торговлей, — от владельцев крупных рабских мастерских и кораблей до простых матросов и гребцов. В этом крупном центре обретали постоянное место жительства и выходцы из других греческих городов — Милета, Самоса, Сигея, Коринфа, Мегар и др. Эти чужаки составили сословие метеков, они отличались от коренных афинян тем, что не имели гражданских прав (например, права участвовать в Народном собрании), земельных участков, но могли открыть мастерскую или купить корабль.

Стремясь противопоставить городской демос старой аристократии и усилить его политическое значение, Клисфен использовал благоприятную ситуацию, сложившуюся в связи с общей реорганизацией афинского управления, созданием новых фил, и включил в состав полноправных граждан значительное число метеков и вольноотпущенников.

Как и во времена Солона, довольно острой была в Афинах конца VI в. до н. э. аграрная проблема из-за наличия массы малоземельных граждан, с трудом сводящих концы с концами. К тому же Клисфен включил метеков и отпущенников в число

125

126

Глава IX. Греческий полис как социально-политический организм

Архаический период VIII—VI вв. до н. э. был временем формирования социально-расчлененного общества и государства в форме полисного строя. Это был новый путь развития, отличный от того пути, которым шли в свое время древневосточные общества и древнейшие греческие государственные образования II тысячелетия до н. э. (общества древнего Крита и Ахейской Греции). Каковы же особенности этого нового пути?

Формирование основ греческой цивилизации в VIII—VI вв. до н. э. осуществлялось не путем уничтожения «чистых» родовых отношений, как в громадном большинстве предшествующих обществ, а на более сложной культурной основе, включающей богатое крито-микенское наследство. Исторический опыт II тысячелетия до н. э. не пропал даром, был учтен, он обогатил общий исторический процесс.

Социальные отношения в VIII—VI вв. до н. э. строились на более высоком уровне развития производительных сил, чем во II тысячелетии до н. э. В частности, огромное влияние оказывало производственное освоение нового металла — железа. С помощью железных орудий можно было вспахивать каменистые земли, вырубать лесистые пространства и обращать их в пашню, обрабатывать твердые породы камня. Естественно, это расширяло материальные возможности греков, создавало предпосылки для появления более сложной экономики, динамичного товарного производства, которое задавало более быстрый темп хозяйственному и общественному развитию, чем консервативное натуральное хозяйство.

Природные условия в Греции отличаются от природных условий древневосточных стран тем, что здесь для нормального занятия земледелием нет необходимости

строить сложные гидротехнические сооружения. Тем самым создавались благоприятные условия для его развития, а основной производственной ячейкой стали не громоздкие царские и храмовые хозяйства или общинное производство с его мелочной регламентацией, предполагавшие огромный управленческий аппарат, а небольшое частное хозяйство, построенное на продуманной эксплуатации рабского труда и с относительно высокой доходностью.

Процесс исторического развития греческого общества в VIII—VI вв. до н. э. протекал в рамках мелких, внутренне сплоченных республик, опирающихся на гражданский коллектив среднезажиточных земледельцев. В таких мелких общественных и государственных образованиях появлялись более благоприятные возможности для создания рациональной и динамичной экономики, более сложной социальной структуры, разнообразных политических учреждений и высокой культуры. Общим результатом этого процесса было появление на территории Балканской Греции, Великой Греции и в Причерноморье нескольких сотен мелких государственных образований с более или менее сходной социально-экономической структурой, принципами политического управления и системой духовных ценностей. Именно в рамках полисного строя древние греки создали в классический период своей истории блестящую цивилизацию, которая стала великим вкладом в сокровищницу мировой культуры, обеспечила древнегреческому обществу почетное место во всемирной истории.

Каждый из множества греческих полисов был индивидуальным явлением, но при всей самобытности и своеобразии в большинстве греческих государств проступают некоторые общие черты, которые позволя-

127

129

Мифологическая боевая сцена

граждане полисов владели как собственники с правом полной хозяйственной самостоятельности вплоть до продажи участка, однако возможности продажи земли были ограничены.

Гражданский коллектив полиса был неоднородным. Укрепление товарных отношений усиливало имущественную и социальную дифференциацию гражданского коллектива, приводило к его расслоению и ослаблению. Для поддержания некоторого единства граждан полисные власти принимали ряд мер. Этими мерами были наделение участками потерявших землю граждан, введение земельного максимума, который препятствовал концентрации земли в руках отдельных лиц за счет других. На богатых граждан налагались так называемые литургии, т. е. обязанность тратить часть своих средств на общественные нужды (поставка кораблей, устройство общественных празднеств и др.). Общественное мнение осуждало граждан, занимающихся накоплением богатств, ведущих праздный образ жизни. Напротив, достойным гражданином считался среднезажиточный земледелец, который заботливо ведет свое хозяйство, ревностно выполняет все гражданские обязанности, является умелым и доблестным защитником своего полиса, неся службу в гоплитах.

С точки зрения государственного управления, греческий полис имел республи-

канское устройство. Верховная власть принадлежала Народному собранию, которое состояло в принципе из всех полноправных граждан. Народное собрание управляло полисом совместно с Советом и должностными лицами, избираемыми на определенный срок (как правило, на один год). Постоянного государственного аппарата, за исключением малочисленного штата технических служащих, не существовало. Повторное переизбрание на одну и ту же должность, как правило, не допускалось. Должностные лица после истечения срока их пребывания в должности отчитывались перед Народным собранием или его органами. Доминирующее значение Народного собрания и Совета воплощало главный принцип политического мышления древних греков: право участия в управлении всего гражданского коллектива. Право на решение дел своего полиса, государственное управление рассматривалось как одно из важнейших прав гражданина.

В полисах сформировалась и своя система духовных ценностей. Прежде всего своеобразное социально-экономическое, политическое и культурное устройство, сам полис греки считали высшей ценностью. По их мнению, лишь в рамках полиса можно существовать не только физически, но и вести полнокровную, справедливую, нравственную жизнь, достойную человека. Составными частями полиса как высшей

130

131

Классическая Греция. Расцвет полисного строя. V—IV вв. до н. э.