- •Isbn 5-06-003676-6

- •Глава IV. Ахейская Греция во II тысячелетии до н. Э. Микенская цивилизация. 49

- •Раздел II. История Греции в XI-IV в. До н.Э. Формирование и расцвет греческих полисов. Создание классической греческой культуры.. 63

- •Глава V. Гомеровский (предполисный) период. Разложение родовых отношений и создание предпосылок полисного строя. XI—IX вв. До н. Э. 64

- •Глава VI. Социально-экономическое развитие Греции. Великая греческая колонизация. 73

- •Глава XI. Экономика Греции в V—IV вв. До н. Э. 116

- •Глава XII. Социальная структура греческого общества. 126

- •Глава XIII. Афинская демократия и спартанская олигархия как политические системы.. 134

- •Глава XIX. Великая Греция и Причерноморье. 181

- •Глава XX. Культура Греции классического периода. 194

- •Раздел III. Греция и Ближний Восток в эпоху эллинизма. Эллинистические общества и государства. Завоевание их Римом. Конец IV—I в. До н.Э. 209

- •Глава XXI. Восточный поход Александра. Держава Александра. 209

- •Глава XXVI. Пергам, Понт и Северное Причерноморье в эпоху эллинизма. 259

- •Глава XXVII. Эллинистическая культура. 268

- •Глава I. Источники по истории Древней Греции

- •1. Источники по истории Крита и Ахейской Греции II тысячелетия до н. Э.

- •2. Источники по истории архаической и классической Греции.

- •3. Источники по истории Греции эллинистического периода.

- •Глава II. Историография истории Древней Греции

- •1. Изучение истории Древней Греции в XIX — начале XX в.

- •2. Русская историография XIX — начала XX в.

- •3. Зарубежная историография Древней Греции XX в.

- •4. Зарубежная историография 90-х годов.

- •5. Отечесщвенная историография античности (1917—1990).

- •6. Отечественная историография 90-х годов.

- •Раздел I. Раннеклассовые общества и первые государства на Крите и в Ахейской Греции. Конец III — II тысячелетие до н.Э.

- •Глава III. Цивилизация минойского Крита

- •1. Предпосылки образования государства на Крите.

- •2. Первые государственные образования.

- •3. Создание объединенной общекритской державы

- •3. Создание объединенной общекрит-

- •5. Социально-экономические отношения.

- •Глава IV. Ахейская Греция во II тысячелетии до н. Э. Микенская цивилизация

- •1. Греция в раннеэлладский период (до конца III тысячелетия до н. Э.).

- •2. Вторжение греков-ахейцев. Становление первых государств.

- •4. Социально-экономическая структура.

- •6. Взаимоотношения ахейских царств. Троянская война. Угасание микенской цивилизации.

- •6. Взаимоотношения ахейских царств. Троянская война. Угасание микенской циви-

- •Раздел II. История Греции в XI-IV в. До н.Э. Формирование и расцвет греческих полисов. Создание классической греческой культуры

- •Глава V. Гомеровский (предполисный) период. Разложение родовых отношений и создание предпосылок полисного строя. XI—IX вв. До н. Э.

- •1. Особенности развития гомеровского общества.

- •2. Социально-экономические отношения. Рабство.

- •4. Имущественное и социальное расслоение.

- •Глава VI. Социально-экономическое развитие Греции. Великая греческая колонизация

- •1. Состояние греческой экономики.

- •5. Рождение новой греческой культуры.

- •Глава VII. Пелопоннес в VIII—VI вв. До н. Э.

- •1. Общие условия развития.

- •2. Северный Пелопоннес в VIII—VI вв. До н. Э.

- •3. Южный Пелопоннес в VIII—VI вв. До н. Э. Ранняя Спарта.

- •Глава VIII. Формирование полисного строя в Аттике

- •1. Афины в VIII—VII вв. До н. Э.

- •2. Реформы Солона. Формирование основ афинской демократии.

- •4. Законодательство Клисфена. Организация полисной демократии.

- •Глава IX. Греческий полис как социально-политический организм

- •Глава X. Греко-персидские войны

- •1. Причины греко-персидских войн. Их периодизация.

- •2. Восстание Милета и греческих городов Малой Азии.

- •3. Первые вторжения персов в Балканскую Грецию (492—490 гг. До н. Э.).

- •4. Поход Ксеркса.

- •5. Организация Делосской симмахии (Первого Афинского морского союза). Освобождение греческих полисов Малой Азии и проливов от персидского господства.

- •6. Нарастание напряженности между Афинами и Спартой. Военная экспедиция Афин в Египет и завершение греко-персидских войн.

- •Глава XI. Экономика Греции в V—IV вв. До н. Э.

- •1. Общие особенности греческой экономики.

- •2. Положение в сельском хозяйстве.

- •4. Торговля.

- •Глава XII. Социальная структура греческого общества

- •1. Характеристика классического рабства.

- •Глава XIII. Афинская демократия и спартанская олигархия как политические системы

- •1. Общие особенности. Понятие афинского гражданства.

- •2. Народное собрание в Афинах.

- •3. Совет 500 и Ареопаг.

- •4. Выборные должностные лица.

- •5. Суд присяжных — гелиея.

- •1. Общие особенности. Народное собрание (апелла).

- •2. Геруссия и коллегия эфоров.

- •3. Институт царской власти. Военные должности.

- •4. Система государственного воспитания спартиатов.

- •Глава XIV. Внутриполитическое положение Греции во второй половине V в. До н. Э.

- •1. Характеристика Пелопоннесского союза.

- •2. Первый Афинский морской союз.

- •4. Внешняя политика Афинского морского союза в 40—30-х годах до н. Э.

- •Глава XV. Пелопоннесская война. 431—404 гг. До н. Э.

- •1. Причины войны.

- •2. Архидамова война 431—421 гг. До н. Э.

- •3. Второй период Пелопоннесской войны (415—404 гг. До н. Э.).

- •Глава XVI. Греция в первой половине IV в. До н. Э. Кризис греческого полиса

- •1. Социально-экономическое положение.

- •2. Возрастание социальной напряженности в Греции IV в. До н. Э.

- •Глава XVII. Военно-политическое положение Греции. Кризис полисной системы взаимоотношений

- •1. Гегемония Спарты в Греции (404—379 гг. До н. Э.).

- •2. Второй Афинский морской союз. Возвышение и гегемония Фив. (379—355 гг. До н. Э.).

- •Глава XVIII. Возвышение Македонии и установление ее гегемонии в Греции

- •1. Фракийские племена в V—IV вв. До н. Э.

- •1. Фракийские племена в V—IV вв. До н. Э.

- •2. Македония в V— первой половине IV в. До н. Э.

- •3. Возвышение Македонии при Филиппе II (359—336 гг. До н. Э.).

- •4. Борьба Филиппа II за установление македонской гегемонии в Греции.

- •5. Борьба промакедонской и антимакедонской партии в Афинах. Деятельность Демосфена. Установление македонской гегемонии в Греции.

- •Глава XIX. Великая Греция и Причерноморье

- •1. Великая Греция в V—IV вв. До н. Э.

- •2. Положение греческих городов в Южной Италии. Тарент.

- •3. Причерноморье в V—IV вв. До н. Э.

- •Глава XX. Культура Греции классического периода

- •1. Особенности формирования греческой культуры.

- •2. Особенности греческой религии и общественные празднества.

- •4. Греческий театр и литература.

- •5. Архитектура и искусство.

- •Раздел III. Греция и Ближний Восток в эпоху эллинизма. Эллинистические общества и государства. Завоевание их Римом. Конец IV—I в. До н.Э.

- •Глава XXI. Восточный поход Александра. Держава Александра

- •1. Военно-политическая подготовка к походу.

- •2. Завоевание Малой Азии, Сирии и Египта.

- •3. Гавгамелы. Захват Вавилона и Суз. Сожжение Персеполя.

- •4. Изменения в политике Александра и противоречия в его армии.

- •5. Борьба народов Средней Азии против македонского завоевания.

- •6. Индийский поход и возвращение в Вавилон

- •7. Держава Александра Македонского. Историческое значение восточного похода.

- •Глава XXII. Распад мировой державы Александра Македонского. Образование системы эллинистических государств. Сущность эллинизма

- •1. Войны диадохов. Образование эллинистических государств.

- •2. Сущность эллинизма. Периодизация.

- •3. Основные достижения эллинизма.

- •Глава XXIII. Эллинистический Египет

- •1. Территория.

- •2. Экономика, социально-классовые отношения.

- •3. Государственное управление.

- •4. Внешняя политика Птолемеев.

- •Глава XXIV. Государство Селевкидов

- •1. Территория. Организация государства.

- •2. Полисы в Селевкидском государстве.

- •3. Социально-экономические отношения.

- •4. Основные события политической истории.

- •5. Упадок Селевкидского государства.

- •Глава XXV. Балканская и Великая Греция в эпоху эллинизма

- •1. Основные факты политической истории.

- •2. Македонское царство.

- •3. Ахейский и Этолийский союзы.

- •4. Социально-экономическое развитие Греции.

- •5. Родос.

- •6. Делос.

- •7. Развитие рабства.

- •8. Социально-экономические противоречия.

- •9. Спарта.

- •10. Сицилийская держава Агафокла и Гиерона II.

- •Глава XXVI. Пергам, Понт и Северное Причерноморье в эпоху эллинизма

- •1. Пергамское царство в III—II вв. До н. Э.

- •2. Понтийское царство в III—I вв. До н. Э.

- •3. Северное Причерноморье в III—I вв. До н. Э.

- •Глава XXVII. Эллинистическая культура

- •1. Особенности эллинистической культуры.

- •2. Эллинистическая религия.

- •3. Философия.

- •4. Литература.

- •5. Градостроительство и архитектура. Скульптура.

- •6. Эллинистическая наука.

- •1) История

- •2) Литература

- •1) Общие работы

- •2) Крито-микенский период

- •3) Гомеровский и архаический периоды

- •4) Классический период

- •5) Эллинистический период

- •6) Причерноморье

- •7) Социально-экономические отношения

- •8) Государство, право, общественная мысль

- •9) Повседневная жизнь

- •10) Литература и театр

- •11)Мифология и религия

- •12) Общие изложения мифов

- •13) Изобразительное искусство

2. Реформы Солона. Формирование основ афинской демократии.

2. Реформы Солона. Формирование основ афинской демократии. Солон, выдающийся политический деятель, мыслитель и поэт, хорошо понимал сложность создавшейся социально-политической ситуации. Эвпатрид по происхождению, родственным и дружеским связям, он много занимался торговыми операциями и хорошо знал нужды торгово-ремесленных слоев Афин. Солон отчетливо понимал, что косность и

119

консерватизм афинских эвпатридов, цепляющихся за остатки родовых порядков, живущих в праздности за счет порабощения и самой жестокой эксплуатации рядовой массы земледельцев, мешают экономическому и культурному развитию, создают взрывоопасную обстановку внутри Афин. Блестящее будущее Афин Солон видел в общем оживлении экономики, совершенствовании земледелия, распространении ремесленных производств, расширении торговых операций, в создании гарантий для хозяйственной деятельности средних прослоек афинского гражданства и торгово-ремесленных элементов, в установлении государственного порядка и привлечении к политической жизни широких слоев населения.

Избранный архонтом-простатом с самыми широкими полномочиями, Солон приступил к реализации своей программы по реформированию общественного и государственного строя Афин. Реформы Солона затронули почти все стороны афинского общества: экономические отношения, социальную структуру, военное дело и государственное управление.

В экономической области Солон преследовал цель активизировать хозяйственную жизнь Афин в целом. Были приняты меры для регулирования водоснабжения на территории Аттики, обычно страдавшей от засухи. Особое внимание было обращено на развитие оливководства: был разрешен вывоз оливкового масла за пределы Аттики с целью наживы, в то время как вывоз зерна был законодательно запрещен, изданы предписания, регулирующие порядок посадки и обработки оливковых деревьев. Благодаря принятым мерам маслиноводство в Аттике в последующее время превратилось в процветающую и высокодоходную отрасль сельского хозяйства, а афинское оливковое масло славилось во всем греческом мире.

В законодательстве Солона нашли место статьи, поощряющие занятия ремеслом. Одна из таких статей освобождала сына от

обязанности содержать престарелого отца, не научившего его какому-нибудь ремеслу. Солон способствовал активизации афинской торговли и не только общим повышением товарности оливководства и ремесленных мастерских. Для создания более благоприятных условий для торговых операций Солон вместо архаической фидоновской системы мер и весов и громоздкой эгинской денежной системы ввел более удобную и распространенную в Эгейском бассейне эвбейскую весовую и денежную систему.

Выражая интересы тех кругов афинского общества, которые были заинтересованы в концентрации средств для экономического развития Афин, Солон повел активную борьбу против всяких излишеств и непроизводительных расходов: запрещались дорогостоящие погребения, бесцельное принесение в жертву огромного количества животных, строительство роскошных гробниц.

Многообразной и продуктивной была программа социальных преобразований, предложенная Солоном. Было проведено в жизнь несколько законов, которые отразили глубокие преобразования афинской общественной структуры.

Принципиальное значение имело введенное Солоном разделение всего свободного коренного населения Афин на четыре разряда (по величине земельного дохода). Лица, получающие 500 медимнов (1 медимн — ок. 52 л) дохода зерном или в жидких (вино, масло) продуктах, были отнесены к самому высокому первому разряду и стали называться пентакосиомедимнами (пятисотниками). Второй разряд составили те, кто получал доход в 300 мер, их называли всадниками. Граждане третьего разряда — зев-гиты (владельцы упряжки волов)1 — имели 200 мер. В четвертый, самый низший, разряд входили так называемые феты, получавшие доход менее 200 мер. Принадлежность

1 Есть и другое объяснение термина «зевгит»: от слова дзюгон — ряд (в фаланге).

120

122

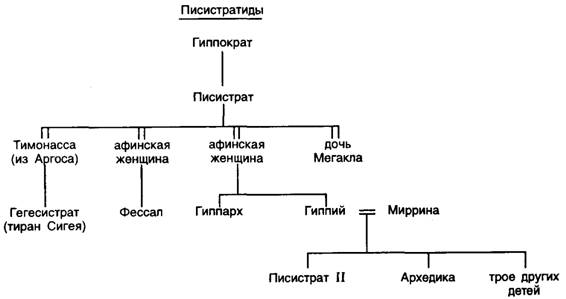

Писистратиды

земледельческих работ, учредил разъездные суды, которые решали все споры на месте и не отвлекали земледельцев от работы. Вместе с тем именно Писистрат ввел довольно обременительный налог в размере 10% урожая в пользу своей казны.

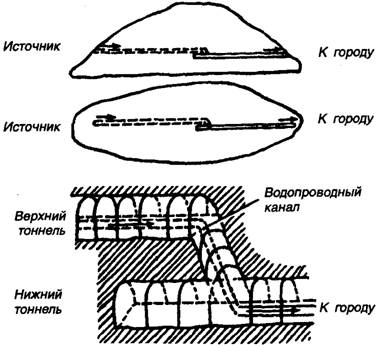

Писистрат поощрял занятия ремеслами, производство на экспорт за пределы Аттики. При нем в Афинах началось обширное строительство: был построен храм Афины на акрополе, начато сооружение святилищ Аполлона и Зевса. Для снабжения города питьевой водой был устроен водопровод. Писистрат проводил активную политику в Эгейском бассейне, поощрял морскую торговлю, что способствовало оживлению кораблестроения. К. эпохе Писистрата относится смена чернофигурного стиля знаменитых ваз более нарядным краснофигурным. Это дало новый импульс керамическому производству. В квартале гончаров — Керамике — открываются новые мастерские.

Не была обижена и знать. Правда, Писистрат конфисковал земельные владения своих противников и роздал часть конфискованных земель бедным крестьянам, но большая часть знатных родов сохранила свои богатства, хотя и должна была поступиться своим влиянием в пользу тирана.

Стремясь придать блеск городу и своему

правлению, Писистрат привлекал ко двору выдающихся деятелей греческой литературы и искусства (например, поэтов Анакреонта и Симонида), не жалел средств для организации общественных празднеств. С особой пышностью справлялись празднества в честь покровительницы полиса богини Афины — Панафинеи, в которых принимал участие сам тиран и его семья. Ранее скромный сельский праздник в честь бога вина и веселья Диониса — Дионисии — превращается в общеаттический, государственный и справляется очень торжественно. В празднествах Дионисий принимали участие специально обученные хоры. Песни хора перемежались репликами актера. Эти нехитрые представления дали начало прославленным аттической трагедии и комедии, достигшим блестящего расцвета в V в. до н. э.

Успешной и масштабной была внешняя политика афинских тиранов. Их основная цель заключалась в овладении ключевыми пунктами, контролировавшими морской путь к проливам и далее в Причерноморье. Писистрату удалось овладеть богатыми рудниками в Пангее на фракийском побережье, афиняне утвердились на островах Лемнос и Имброс. На азиатском берегу, недалеко от входа в Геллеспонт, был захвачен город Сигей. Один из афинских эвпатридов

123

Мильтиад, соперник Писистрата, вынужденный покинуть Афины, овладел полуостровом Херсонесом Фракийским и, несмотря на вражду и политические разногласия, поддерживал афинские интересы в этом районе. Писистрат установил дружеские отношения с тиранами островов Наксоса и Самоса, с фессалийской знатью, с городами Аргосом и Коринфом. Внешнеполитические успехи превратили Афины при Писистрате и его сыновьях в сильный полис, который играл большую роль в международных отношениях греческого мира.

Сыновья Писистрата Гиппий и Гиппарх, унаследовавшие власть после смерти отца в 527 г. до н. э., продолжали его политику, но не смогли удержать в своих руках власть. В 514 г. до н. э. в результате заговора был убит Гиппарх, а Гиппий усилил жестокость режима, вызывавшего всеобщее недовольство. Ухудшилось и внешнеполитическое положение Афин. Огромная Персидская монархия захватила все греческие города в Малой Азии и большую часть островов Эгейского моря. Афиняне были вынуждены уйти из Херсонеса Фракийского. Знатный афинский род Алкмеонидов, находившийся в изгнании как противник Писистратидов, воспользовался недовольством афинского населения, неудачами во внешней политике. Алкмеониды начали собирать силы, чтобы сбросить тиранию в Афинах. Им удалось склонить на свою сторону влиятельного в политических делах Греции дельфийского оракула, а также могущественную Спарту. Спартанский царь Клеомен во главе значительного войска вторгся в пределы Аттики и осадил укрепленный акрополь. Лишенный какой бы то ни было поддержки, Гиппий сдался на милость победителя и удалился в изгнание в Персию. Тирания в Афинах пала (510 г. до н. э.).

Несмотря на свою кратковременность, тирания Писистрата и его сыновей имела важное значение для общего развития

Схема перепада высот водопровода Самоса. VI в. до н. э.

Афин. Хотя тираны в значительной степени руководствовались своими личными целями, их политика лавирования среди разных социальных прослоек, поддержание государственного порядка и известного социального спокойствия, стимулирование экономического и культурного развития оказали положительное влияние на общий процесс формирования афинского общества. Тираны не отменили солоновского законодательства, и в обществе продолжалось укрепление полисных порядков, которые были заложены Солоном.