- •Вегетативные органы растений

- •Содержание

- •Тема 1: Вегетативные органы растений 4

- •Краткий словарь основных понятий и терминов

- •Тема 1: Вегетативные органы растений Общие закономерности строения

- •Формирование корневой и побеговой систем из зародыша

- •Корень и корневая система Общая характеристика

- •Анатомическое строение корня

- •Специализация и метаморфозы корня

- •Побег Общая характеристика

- •Почки. Развитие побега

- •Классификация побегов и жизненные формы растений

- •Метаморфозы побега

- •Метаморфозы подземных побегов как органы запаса и вегетативного размножения.

- •Стебель Общая характеристика

- •Первичное анатомическое строение стебля

- •Строение стебля однодольных растений

- •Строение стебля двудольных травянистых растений

- •Строение стебля многолетнего древесного растения

- •Лист Общая характеристика

- •Морфология и классификация листьев

- •Анатомия листа

- •Разнообразие строения листа

- •Размножение Вегетативное размножение

- •Бесполое и половое размножение

- •Вопросы для самоконтроля:

Строение стебля двудольных травянистых растений

На ранних этапах развития стебель двудольных имеет первичное строение. Конус нарастания формирует эпидерму, первичную кору, центральный цилиндр и сердцевину. Эпидерма стебля имеет небольшое число устьиц, обычно покрыта кутикулой.

Под эпидермой находятся ткани первичной коры. Наружный слой ее (экзодерма) часто образован колленхимой, которая располагается либо сплошным кольцом, как у подсолнечника, либо отдельными участками.

У растений с ребристыми стеблями (тыква) колленхима заполняет выступы стебля. Основная часть первичной коры (мезодерма) состоит из ассимиляционной паренхимы. Клетки внутреннего слоя первичной коры (эндодермы) обычно заполнены крупными крахмальными зернами (крахмало-носное влагалище).

Центральный цилиндр начинается со склеренхимы и паренхимы перициклического происхождения. Остальная часть цилиндра выполнена паренхимой, в которой в один круг располагаются проводящие пучки. Внутри этого цилиндра, в центре стебля, находится сердцевина.

Проводящие пучки, составляющие цилиндр, разделены более или менее широкими прослойками межпучковой паренхимы, которые связывают сердцевину и первичную кору. Прослойка межпучковой паренхимы называется сердцевинным лучом.

У двудольных растений в отличие от однодольных не все клетки прокамбия превращаются в первичную ксилему и первичную флоэму. Оставшийся между ними прокамбий превращается в камбий, который делится, откладывая внутрь элементы вторичной ксилемы, а к периферии – вторичной флоэмы.

Таким образом, пучки двудольных растений открытые; благодаря работе камбия пучок растет, диаметр его увеличивается. Деятельность камбия обеспечивает возникновение вторичных элементов в стебле, т. е. переход от первичного к вторичному анатомическому строению.

Вторичное строение характерно для всех двудольных и хвойных растений – трав и деревьев. Существует два основных типа вторичного строения стебля: пучковое и непучковое (сплошное). Различие их определяется заложением прокамбия и последующей работой камбия (Рис. 18).

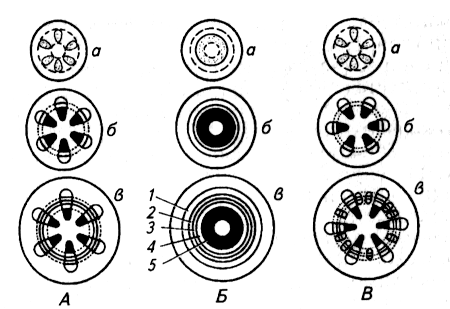

Рис. 18 Схема формирования стеблей двудольных растений (типы строения):

А – пучковое; Б – непучковое; В– переходное (а –конус нарастания; б–первичное строение; в – вторичное строение): 1,2 – флоэма первичная и вторичная; 3 – камбий; 4 – вторичная ксилема; 5– первичная ксилема

Прокамбий в конусе нарастания закладывается в виде тяжей, общих для листа и стебля. Если тяжи разделены достаточно широкими рядами паренхимы, то формируется пучковое, или переходное, строение стебля; если тяжи прокамбия сближены настолько, что сливаются в цилиндр, то формируется непучковое (сплошное) строение.

Пучковое строение стебля встречается у некоторых травянистых растений (укроп, клевер, лютик, горох, люцерна). Заложенные в конусе нарастания прокамбиальные тяжи располагаются в один круг по периферии центрального цилиндра. Каждый прокамби-альный тяж превращается в открытый коллатеральный пучок, состоящий из первичной ксилемы, первичной флоэмы и полоски камбия между ними.

Клетки камбия, делясь, дают новые (вторичные) элементы проводящего пучка: внутрь – ксилему, к периферии – флоэму. При этом наиболее молодые участки флоэмы и ксилемы примыкают к камбию, а более старые отодвигаются к периферии пучка. Самые крайние положения займут первичные флоэма и ксилема.

Проводящие пучки разделены широкими зонами межпучковой паренхимы и окружают мощную сердцевину. У большинства двудольных камбий работает активно и диаметр пучков значительно увеличивается.

Деятельность пучкового камбия стимулирует паренхиму, разделяющую пучки, которая начинает делиться, давая вторичную образовательную ткань. Пучковая и межпучковая меристемы смыкаются и образуют сплошное камбиальное кольцо, деятельность которого обеспечивает равномерное утолщение стебля.

Пучковый камбий дает элементы вторичных ксилемы и флоэмы, межпучковый – производит паренхиму (у укропа, звездчатки злаковидной и др.). У клевера, люцерны и других растений межпучковый камбий откладывает преимущественно склеренхимоподобные клетки в сторону ксилемы.

Э ти

клетки удлиненные, толстостенные,

одревесневающие. Поэтому задержка с

уборкой клевера снижает качество сена.

Отчетливое пучковое строение сохраняется

у этих растений в течение всей жизни

стебля (Рис. 19).

ти

клетки удлиненные, толстостенные,

одревесневающие. Поэтому задержка с

уборкой клевера снижает качество сена.

Отчетливое пучковое строение сохраняется

у этих растений в течение всей жизни

стебля (Рис. 19).

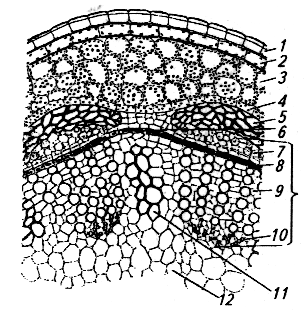

Рис. 19 Пучковое строение стебля клевера лугового (поперечный срез):

1–эпидерма; 2– пластинчатая колленхима; 3 – хлоренхима; 4 – крахмалоносное влагалище; 5– склеренхима перициклического происхождения; 6–межпучковый камбий; 7–флоэма; 8– пучковый камбий; 9–вторичная ксилема; 10– первичная ксилема; 11 – одревесневающая склеренхимо-подобная паренхима; 12– паренхима сердцевины. Фигурной скобкой показан открытый коллатеральный пучок

Пучковое строение стебля может с возрастом смениться непучковым, сплошным. Таким переходным строением отличаются стебли подсолнечника, георгины, клевещины, петрушки и др.

Вначале стебель формируется так же, как у клевера, но межпучковый камбий откладывает не паренхиму, а ксилему и флоэму. Формируются добавочные проводящие пучки. Постепенно все пучки могут слиться в сплошной трехслойный (ксилема, камбий, флоэма) цилиндр.

В верхней (молодой) части стебель имеет пучковое строение, у основания (в старой части) – непучковое. Непучковое строение свойственно стеблям многих трав (лен) и деревьев (липа, яблоня и др.).

В конусе нарастания этих растений прокамбиальные тяжи настолько сближены, что образуют почти сплошной цилиндр (на поперечном срезе он имеет вид кольца). Прокамбиальный цилиндр (кольцо), дифференцируясь, дает к центру цилиндр первичной ксилемы, к периферии – цилиндр первичной флоэмы, а между ними образуется камбиальный цилиндр.

В торичные

изменения связаны с работой камбия.

Клетки камбия делятся параллельно

поверхности стебля, при этом внутрь

откладывается в 10...20 раз больше клеток,

чем наружу. Внутрь камбий формирует

элементы вторичной ксилемы (древесины),

наружу откладывается вторичная флоэма

(луб). Местами камбий откладывает в обе

стороны паренхимные клетки сердцевинных

лучей.

торичные

изменения связаны с работой камбия.

Клетки камбия делятся параллельно

поверхности стебля, при этом внутрь

откладывается в 10...20 раз больше клеток,

чем наружу. Внутрь камбий формирует

элементы вторичной ксилемы (древесины),

наружу откладывается вторичная флоэма

(луб). Местами камбий откладывает в обе

стороны паренхимные клетки сердцевинных

лучей.

Особенности непучкового строения стеблей трав можно рассмотреть на примере стебля льна (Рис. 20). Стебель покрыт эпидермой, под которой располагается рыхлая хлорофиллоносная паренхима первичной коры.

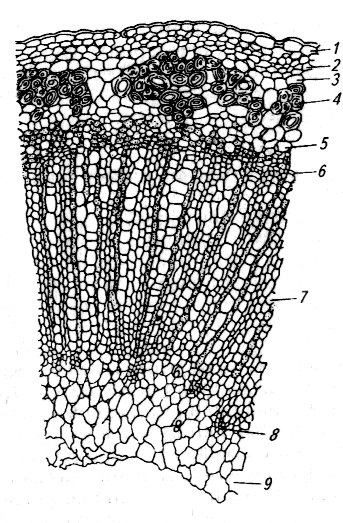

Рис. 20 Сплошное строение стебля льна (поперечный срез):

1– эпидерма; 2 – паренхима; 3 – крахмалоносное влагалище; 4 – лубяные волокна; 5–флоэма; 6– камбий; 7–вторичная ксилема; 8– первичная ксилема; 9– сердцевина

Большое количество устьиц в эпидерме и отсутствие колленхимы в первичной коре имеют существенное практическое значение, так как во время технической мочки льна вода не встречает препятствий и легко проникает внутрь стебля. Клетки крахмалоносного влагалища (эндодермы) более крупные, содержат хорошо заметные крахмальные зерна.

Примыкающий к эндодерме центральный цилиндр начинается группами склеренхимных клеток, между которыми расположены клетки паренхимы. Склеренхимные волокна возникают в перицикле и в первичной флоэме. Они отличаются очень толстыми, обычно неодревесневшими стенками, состоящими на 75...90% из целлюлозы. Длина лубяных волокон 4...6 мм, диаметр 12...37 мкм, т. е. отношение длины к ширине (коэффициент прозенхимности) в среднем около 1000.

Во время роста склеренхимной клетки ее ядро делится, но цитокинеза не происходит и протопласт оказывается многоядерным. Клеточная стенка настолько утолщается, что полость клетки становится похожей на узкий канал. Клеточная стенка состоит из многих слоев различно ориентированных фибрилл целлюлозы и почти лишена пор.

Вполне созревшая в техническом отношении клетка лубяного волокна, так называемое элементарное волокно, часто уже мертвая. Протопласт после предельного утолщения клеточной стенки разрушается. Лубяные волокна обладают необыкновенно высокой прочностью. Сопротивление разрыву у них соответствует сопротивлению стали, а упругость даже выше.

Лубяные волокна образуют пучки клеток, называемые в практике техническим волокном. Клетки, образующие одно техническое волокно, очень тесно соединены между собой благодаря большой площади сцепления. Склеивающим веществом служат пектины.

Соединению клеток способствуют их заостренные концы. От степени сцепления клеток зависят прочность и качество технического волокна. Большое значение имеет также и длина волокна, так как ткани из длинных, тонких и извитых волокон отличаются повышенной прочностью. Льняное волокно – великолепное прядильное сырье, широко используемое в текстильной промышленности.

За лубяными волокнами в последовательном порядке располагаются цилиндры (кольца) вторичной флоэмы, камбия, вторичной ксилемы с хорошо заметными сердцевинными лучами. Первичная ксилема расположена участками, примыкающими к сердцевине. Паренхима сердцевины быстро разрушается (в процессе удлинения стебля), образуя центральную полость.

Стебли двудольных растений в отличие от стеблей однодольных характеризуются: вторичным строением, очень рано возникающим вслед за первичным, развитием кроме эпидермы вторичных покровных комплексов – перидермы и корки, развитой первичной корой, дифференцированной на хлорофиллоносные колленхиму (в экзодерме), паренхиму (в мезодерме) и крахмал сносное влагалище (эндодерма), пучковым или непучковым (сплошным) строением, правильным расположением коллатеральных или биколлатеральных проводящих пучков, наличием камбия (пучки открытые).