- •Вопрос 1. Спинномозговые узлы. Строение. Тканевой состав. Судьба нейритов псевдоуниполярных нейронов.

- •Вопрос 2.Спинной мозг. Серое вещество. Пластины и ядра серого вещества. Белое вещество, строение.

- •Вопрос 3. Кора больших полушарий головного мозга. Цито- и миелоархитектоника коры. Глиоциты коры. Компоненты гематоэнцефалического барьера.

- •Вопрос 4. Морфофункциональная характеристика мозжечка. Строение и нейронный состав коры мозжечка.

- •Вопрос 5. Органы чувств. Понятие об анализаторах. Орган обоняния. Строение и клеточный состав обонятельной выстилки. Гистофизиология органа обоняния.

- •Вопрос 6. Орган зрения. Эмбриогенез глаз. Общий план строения глазного яблока.

- •Вопрос 7. Морфофункциональная характеристика переднего отдела глаза: светопреломляющий и аккомодационный аппараты.

- •Вопрос 8. Строение сетчатой оболочки глаза. Нейронный состав сетчатки. Строение и цито-физиология палочко- и колбочконесущих нейронов сетчатки. Глиоциты сетчатки.

- •Вопрос 9. Орган равновесия. Строение и функция. Морфофункциональная характеристика сенсоэпителиальных клеток в составе слуховых пятен и ампулярных гребешков.

- •Вопрос 10. Орган слуха. Улитковый канал. Строение спирального органа. Гистофизиология восприятия звука.

- •Вопрос 11. Орган вкуса. Строение и клеточный состав. Локализация и гистофизиология.

- •Вопрос 12. Артерии. Классификация. Особенности строения и функции артерий различного типа. Органные особенности артерий.

- •Вопрос 13. Микроциркуляторное русло. Капилляры. Классификация, строение, функция. Органные особенности капилляров.

- •Вопрос 14. Микроциркуляторное русло (артериолы и венулы). Вены. Классификация. Строение вен в связи с гемодинамическими условиями.

- •Вопрос 15. Сердце. Тканевой состав оболочек. Эндокард. Строение. Функции.

- •Вопрос 16. Миокард. Строение. Проводящая система сердца.

- •Вопрос 17. Тимус. Развитие. Строение и тканевой состав коркового и мозгового вещества дольки тимуса. Значение гематотимусного барьера.

- •Вопрос 18. Тимус. Строение коркового и мозгового вещества дольки тимуса.

- •Вопрос 19. Лимфатические узлы. Развитие. Строение и тканевой состав. Т- и в - зоны.

- •Вопрос 20. Селезенка. Развитие. Строение и тканевой состав. Т- и в-зоны.

- •Вопрос 21.Щитовидная железа. Общая морфофункциональная характеристика. Секреторный цикл фолликулярных эндокриноцитов, гормоны и их действие на организм.

- •Вопрос 22. Паращитовидные железы. Общая морфофункциональная характеристика. Источник развития. Строение и клеточный состав. Паратирин, его роль в регуляции минерального обмена.

- •Вопрос 23. Поджелудочная железа. Эндокринная часть. Фазы секреторного цикла инсулоцитов.

- •Вопрос 24. Надпочечники. Общая морфофункциональная характеристика, источники эмбрионального развития. Корковое вещество надпочечников. Гормоны коры надпочечников, действие на организм.

- •Вопрос 25. Мозговое вещество надпочечников. Клеточный состав. Гормоны и их действие на организм.

- •Вопрос 26. Гипофиз. Общая морфофункциональная характеристика. Структурные компоненты нейро-гипофиза. Гипоталамо-нейрогипофизарная система.

- •Вопрос 27. Гипофиз. Эмбриогенез. Клеточный состав и гормоны аденогипофиза. Клетки-мишени. Портальная система кровообращения аденогипофиза.

- •Вопрос 28. Гипоталамус. Нейросекреторные ядра гипоталамуса. Гипоталамо-аденогипофизарная система.

- •Вопрос 29. Эпифиз. Общая морфофункциональная характеристика. Строение, клеточный состав. Гормоны эпифиза, действие на организм. Возрастные изменения.

- •Вопрос 30. Пищеварительная система. Общие принципы строения стенки пищеварительного канала. Тканевой состав оболочек.

- •Вопрос 31. Строение и тканевой состав оболочек пищевода в различных его отделах. Железы пищевода, их гистофизиология.

- •Вопрос 32. Большие слюнные железы. Классификация. Строение концевых отделов и системы выводных протоков. Функции.

- •Вопрос 33. Желудок. Общая морфофункциональная характеристика. Строение стенки фундального отдела желудка.

- •Вопрос 34. Строение, клеточный состав и гистофизиология собственных (фундальных) желез желудка. Строение пилорического отдела желудка.

- •Вопрос 35. Тонкий кишечник. Тканевой состав оболочек. Клеточный состав и гистофизиология эпителиальной выстилки тонкого кишечника.

- •Вопрос 36. Эндокринные клетки желудка и тонкого кишечника (апуд- система), цитофизиология.

- •Вопрос 37. Толстый кишечник. Строение и тканевой состав стенки толстого кишечника. Червеобразный отросток. Особенности строения и значение.

- •Вопрос 38. Печень. Основные этапы развития. Строение дольки как структурно-функциональной единицы печени. Гистофизиология гепатоцита.

- •Вопрос 39. Печеночная долька и внутридольковые синусоидные капилляры (эндотелиальные клетки, клетки Купфера, перисинусоидальные липоциты, pit –клетки).

- •Вопрос 40. Желчевыводящие пути. Строение внутрипеченочных и внепеченочных желчных протоков. Строение и функции.

- •Вопрос 41. Поджелудочная железа. Экзокринная часть. Строение ацинуса и системы выводных протоков.

- •Вопрос 42. Дыхательная система. Строение стенки трахеи. Сравнительная характеристика строения стенки бронхов разного калибра.

- •Вопрос 43. Респираторный отдел легкого. Ацинус. Строение стенки альвеолы. Типы и гистофизиология альвеолоцитов. Аэрогематический барьер.

- •Вопрос 44. Диффероны эпидермиса, их морфофункциональная характеристика. Дифференцировка кератоцита.

- •Вопрос 45.Кожа. Типы дифферонов эпидермиса.

- •Вопрос 46. Дерма. Строение сосочкового и сетчатого слоев. Железы кожи. Сальные и потовые железы. Развитие, строение, гистофизиология.

- •Вопрос 47. Почка. Корковое и мозговое вещество. Нефрон - как морфофункциональная единица почки. Типы нефронов.

- •Вопрос 48. Нефрон. Почечное тельце, строение. Структурная организация фильтрационного барьера. Мезангий, строение и функция.

- •Вопрос 49. Гистофизиология канальцев нефронов и собирательных трубочек. Эндокринный аппарат почки, строение и функция.

- •Вопрос 50. Мочевыводящие пути. Морфофункциональная характеристика, строение мочеточника и мочевого пузыря.

- •Вопрос 51. Мужская половая система. Яичко. Общая морфофункциональная характеристика. Строение стенки извитых семенных канальцев.

- •Вопрос 52. Сперматогенез. Фазы сперматогенеза. Цитологическая характеристика. Сустентоциты, строение. Факторы, влияющие на сперматогенез.

- •Вопрос 54. Яичник. Строение коркового и мозгового вещества. Фолликулогенез в период половой зрелости и при старении.

- •Вопрос 55. Желтое тело. Стадии развития, жизненный цикл желтого тела.

- •Вопрос 56. Яичник. Овариальный цикл и его гормональная регуляция. Основные этапы постнатального развития.

- •Вопрос 57. Морфофункциональная характеристика и строение стенки матки. Овариально-менструальный цикл и его гормональная регуляция.

- •Вопрос 58. Молочная железа. Развитие. Строение. Морфологические отличия лактирующей и нелакти-рующей молочной железы. Основные этапы постнатального развития.

- •Вопрос 59. Плацента человека. Этапы формирования. Типы плацент млекопитающих. Гемоплацентарный барьер. Эндокринная функция плаценты.

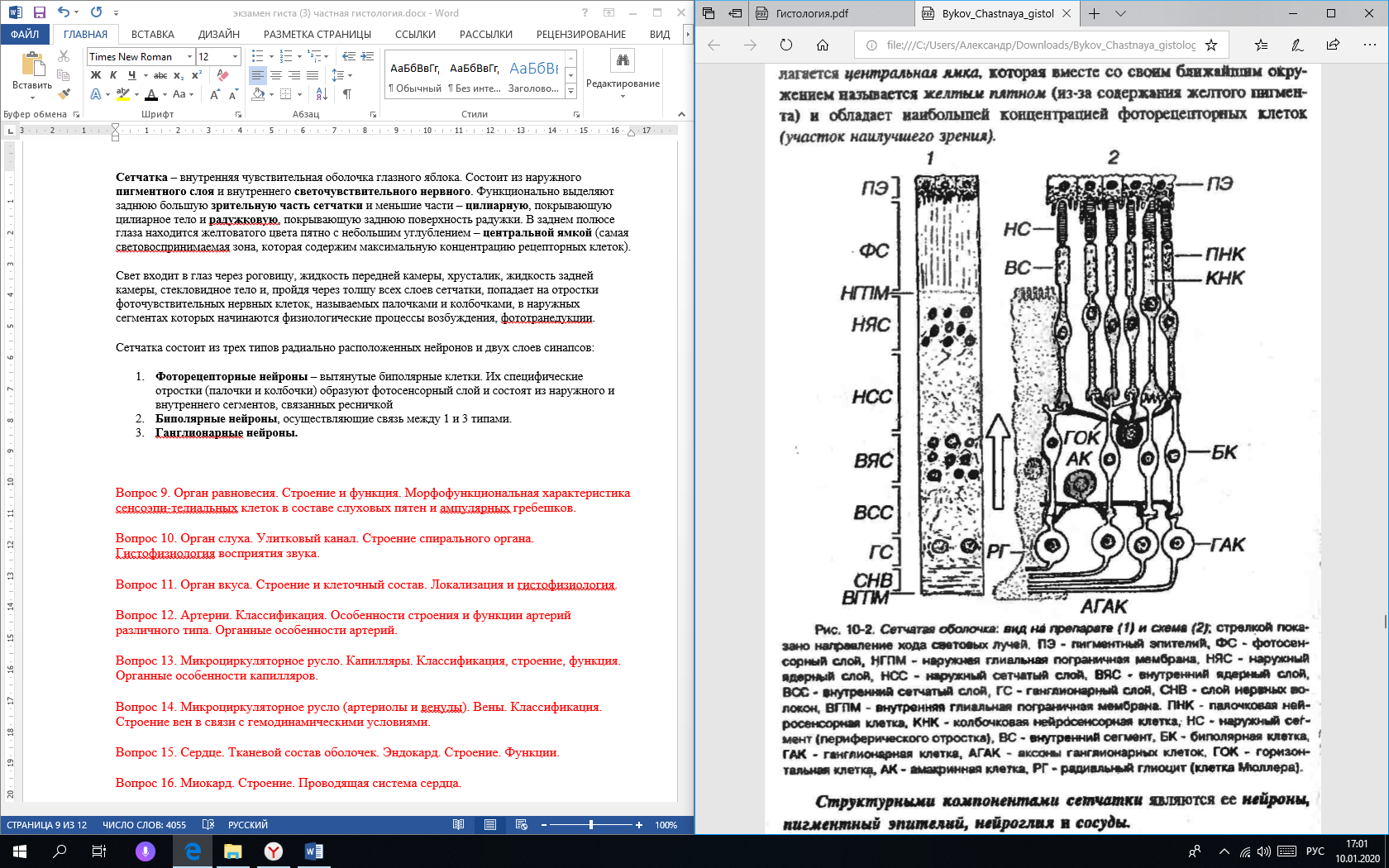

Вопрос 8. Строение сетчатой оболочки глаза. Нейронный состав сетчатки. Строение и цито-физиология палочко- и колбочконесущих нейронов сетчатки. Глиоциты сетчатки.

Сетчатка – внутренняя чувствительная оболочка глазного яблока. Состоит из наружного пигментного слоя и внутреннего светочувствительного нервного. Функционально выделяют заднюю большую зрительную часть сетчатки и меньшие части – цилиарную, покрывающую цилиарное тело и радужковую, покрывающую заднюю поверхность радужки. В заднем полюсе глаза находится желтоватого цвета пятно с небольшим углублением – центральной ямкой (самая световоспринимаемая зона, которая содержим максимальную концентрацию рецепторных клеток).

Свет входит в глаз через роговицу, жидкость передней камеры, хрусталик, жидкость задней камеры, стекловидное тело и, пройдя через толщу всех слоев сетчатки, попадает на отростки фоточувствительных нервных клеток, называемых палочками и колбочками, в наружных сегментах которых начинаются физиологические процессы возбуждения, фототранедукции.

Сетчатка состоит из трех типов радиально расположенных нейронов и двух слоев синапсов (не считая горизонтальных и амакриновых клеток, которые осуществляют горизонтальные связи):

-

Фоторецепторные нейроны – вытянутые биполярные клетки. Их специфические отростки (палочки и колбочки) образуют фотосенсорный слой и состоят из наружного и внутреннего сегментов, связанных ресничкой. Наружные сегменты вдаются в цитоплазму пигментного эпителия и окружены его отростками.

-

Палочковые нейросенсорные клетки – c узкими вытянутыми периферическими отростками (палочками). Воспринимают свет низкой интенсивности (сумеречное зрение) и отвечают за черно-белое зрение. Наружный сегмент содержит стопку из 1000-1500 мембранных дисков, в которых находится зрительный пигмент родопсин. Родопсин разлагается под влиянием света с изменением ионной проницаемости мембран и возникновением электрического сигнала вследствие гиперполяризации рецепторов. Диски постоянно обновляются за счёт их образования в проксимальной части наружного сегмента и перемещения в дистальный, где после разложения они фагоцитируются пигментным эпителием. Внутренний сегмент содержит грЭПС и аЭПС, КГ, митохондрии, центриоль. Он обеспечивает наружный сегмент энергией и веществами, необходимыми для фоторецепции.

-

Колбочковые нейросенсорные клетки – по строению сходны с палочковыми. Обеспечивают цветное и дневное видение. Наружные сегменты их периферического отростка (колбочки) – конической формы (более короткие и широкие), содержит мембранные диски. В мембране дисков содержится зрительный пигмент йодопсин, который в функционально различных типах колбочек разлагается под действием красного, синего и зелёного света. В колбочках не происходит постоянного перемещения дисков и их фагоцитоз, потому что мембранные диски в этих клетках образованы складками плазмолеммы.

Биполярные нейроны. Дендритами синаптически связаны с аксонами нейросенсорных клеток, а их аксоны передают нервные импульсы на дендриты ганглионарных и амакринных клеток.

Ганглионарные нейроны. Крупные мультиполярные нейроны, цитоплазма которых занимает большой объём и содержит хорошо развитые органеллы. Дендриты образуют синаптические связи с аксонами биполярных клеток и отростками амакринных клеток. Аксоны, собираясь воедино, образуют зрительный нерв.