- •Практические навыки

- •2. Остановка кровотечения из бедренной артерии. Техника.

- •2. Техника проведения реакции

- •Способы определения резус-фактора

- •Лабораторные способы определения резус-фактора

- •Техника пальцевого обследования наружного пахового кольца и интерпретация полученных результатов.

- •Катетеризация мочевого пузыря резиновым и металлическим катетерами. Показания. Техника. Осложнения.

- •Иммобилизация нижней конечности при открытом переломе бедра, голени.

- •Способ Джанелидзе

- •Иммобилизация и реабилитация

- •Реанимационные мероприятия при клинической смерти.

- •Непрямой массаж сердца.

- •Методика внутрнсердечного введения медикаментов.

- •Подобрать инструменты и произвести интубацию трахеи. Инструменты: -рото-носовые маски

- •1.Остановка кровотечения из бедренной артерии. Техника.

Лабораторные способы определения резус-фактора

Для определения резус-принадлежности крови больного в условиях лаборатории применяют четыре основных метода.

а) Метод агглютинации в солевой среде

Используют специальные сыворотки, содержащие полные антитела антирезус. Эритроциты в виде 2% взвеси в изотоническом растворе хлорида натрия соединяют в пробирках с антирезусной сывороткой. Пробирки помещают на 1 час в термостат при температуре 37°С, после чего осадок эритроцитов на дне пробирки рассматривают с помощью лупы и по его форме учитывают результат. При положительном результате (Rh+) осадок имеет характерный рисунок в виде нитей или зернистости. При отрицательном (Rh-) осадок размещается равномерным слоем и имеет вид правильно очерченного круга.

б) Метод конглютинации с желатином

В пробирку помещают равные объемы исследуемых эритроцитов, антирезусной сыворотки и 10% раствора желатина. Пробирки инкубируют при температуре 45-48°С, после чего добавляют десятикратный объем физиологического раствора. Пробирки 2-3 раза переворачивают и учитывают результат по наличию агглютинации, видимой невооруженным глазом.

в) Непрямой антиглобулиновый тест (реакция Кумбса)

Эта реакция является наиболее чувствительной для выявления неполных антител к ауто- и изоантигенам эритроцитов. К ней, как правило, прибегают при возникновении трудностей в определении резус-принадлежности крови, связанных с нечеткими результатами, полученными при других методах исследования. Реакция основана на использовании антиглобулиновой сыворотки (АГС).

При обработке резус-положительных эритроцитов неполными антителами анти-Rh наступает их обволакивание (сенсибилизация) по отношению к АГС, которая и агглютинирует сенсибилизированные эритроциты, поскольку имеет антитела к глобулинам.

В пробирку вносят антирезусную сыворотку и отмытые физиологическим раствором эритроциты; помещают на 1 час в термостат при температуре 37°С, после чего эритроциты тщательно отмывают. Последующий этап реакции проводят на плоскости. Каплю взвеси эритроцитов смешивают с равным количеством антиглобулиновой сыворотки и учитывают результат. Наличие агглютинации является показателем того, что исследуемый образец крови резус-положительный. Если агглютинация отсутствует, испытуемая кровь — резус-отрицательная.

г) Реакция с анти-Б-моноклональными антителами

На планшете смешивают большую каплю (0,1 мл) анти-Б-моноклональных антител (МКА) и маленькую каплю (0,01мл) исследуемой крови.

За реакцией наблюдают в течение 2,5 мин. При смешивании анти-D-MKA с образцами резус-положительных эритроцитов отмечается быстро наступающая лепестковая агглютинация. Если кровь резус-отрицательная — агглютинация отсутствует.

4

5

Наложение жгута — очень надежный способ временной остановки кровотечения.

Стандартный жгут представляет собой резиновую ленту 1,5 м длиной с цепочкой и крючком на концах

Показаниями к наложению жгута являются:

а

ртериальное

кровотечение на конечности,

ртериальное

кровотечение на конечности,любое массивное кровотечение на конечности.

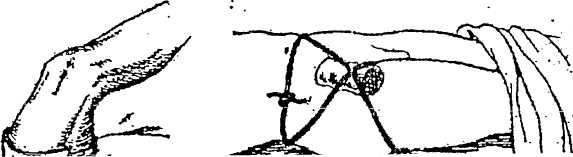

Обычно метод применяется при кровотечении на конечностях, хотя возможно наложение жгута в паховой и подмышечной области, а также на шее (при этом сосудисто-нервный пучок на неповрежденной стороне защищают шиной Крамера — рис. 5.7). Особенность этого способа — полное прекращение кровотока дистальнее жгута. Это обеспечивает надежность остановки кровотечения, но в то же время вызывает значительную ишемию тканей, кроме того, механически жгут может сдавливать нервы и другие образования.

(2) ОБЩИЕ ПРАВИЛА НАЛОЖЕНИЯ

Правила наложения жгута:

Перед наложением жгута следует приподнять конечность.

Жгут накладывают проксимальнее раны, как можно ближе к ней.

Под жгут необходимо подложить ткань (одежду).

При наложении жгута делают 2-3 тура, равномерно растягивая его, причем туры не должны ложиться один на другой.

После наложения жгута обязательно указать точное время его нало жения.

Часть тела, где наложен жгут, должна быть доступна для осмотра.

Пострадавшие со жгутом транспортируются и обслуживаются в пер вую очередь.

Снимать жгут нужно постепенно ослабляя его, с предварительным обезболиванием.

Критериями правильно наложенного жгута являются:

Остановка кровотечения.

Прекращение периферической пульсации.

Бледная и холодная конечность.

Крайне важно то, что жгут нельзя держать более 2 часов на нижних конечностях и 1,5 часа на верхних.

В противном случае возможно развитие некрозов на конечности вследствие длительной ее ишемии.

При необходимости длительной транспортировки пострадавшего жгут каждый час распускают примерно на 10-15 минут, заменяя этот метод другим временным способом остановки кровотечения (пальцевое прижатие).

Остановка кровотечения из бедренной артерии.

Сильно растянутый жгут накладывают выше места ранения, чтобы он полностью пережал артерию. При правильно наложенной жгуте исчезает периферическая пульсация, кровотечение прекращается. Жгут не должен сдавливать конечность более 2 часов, при этом 1-2 раза необходимо распустить его на несколько минут, затем снова затянуть (повышает сопротивляемость ткани, улучшает их питание}. Не рекомендуется накладывать жгут на конечности, пораженные острой хирургической инфекцией, или при

6