- •Вопрос№3. «потребности и чувства как основа межличностных отношений»

- •Вопрос №4. «межличностная интеракция»

- •Вопрос №9 «ситереотипы»

- •Вопрос №10«Формы межличностной перцепции»

- •Вопрос №11 «ролевая теория личности»

- •Вопрос №12 «классификация социальных ролей»

- •Вопрос №13 «Статус, вознаграждение, престиж, полномочия в рамках ролевой теории личности.»

- •Вопрос №15 «Функции культуры с позиции социальной психологии»

- •Подробная характеристика:

- •Вопрос №16 «Содержание процесса социализации личности»

- •Вопрос №17 «Основные институты социализации и их роль в развитии личности»

- •Семья как институт социализации

- •Влияние средств массовой информации

- •Другие социальные институты

- •Вопрос №19 «Социально психологическая структура личности – потребности, мотивы, установки, аттитюды, ценности, убеждения, я-концепция»

- •Когнитивная

- •Вопрос №21 «Саморегуляция социального поведения личности»

- •Вопрос №22 «Межличностная коммуникация»

- •Барьеры межличностной коммуникации

- •1)Барьер отрицательных эмоций

- •5) Барьер установки

- •Вопрос №23 «Сущность социального конфликта, его структура и динамика»

Вопрос №1 «определение социальной психологии. Статусы социальной психологии»

Социальная психология - это наука о внутренних психологических причинах, механизмах и закономерностях социального поведения людей в группах и общностях, так же асоциальных психологических характеристик личности или группы.

Статусы социальной психологии:

С,П, - самостоятельная наука

С,П – социологическая дисциплина

С.П- отрасль психологии

С.п – обладает социологическим и психологическим статусом, т.к. возникла на стыке этих наук

С.п. – социологически ориентированная и психологически ориентирована

СП- это наука которая изучает как люди думают и относятся друг к другу

Вопрос №2 «предмет ( предметное поле) социальной психологии»

Многообразные представления о статусе СП как науки объясняют сложность определения ее предмета, но можно выделить следующие предметные зоны:

- Соц. психологические проблемы личности ( соц. роли, статусы, социализация личности, структура личности)

- Соц, псих. явления в малых группах (психологическая совместимость, конформизм, лидерство, руководство)

- Соц. психологические явления в больших группах ( психология классов, народов, наций, элиты, общественного мнения)

- Массовидные явления психики ( толпа, паника, публика, аудитория)

- Массовое сознание ( соц.эмоции, чувства , настроения)

- Психологические механизмы ( влияние человека на человека) – подражание, внушение, манипуляция

- Соц. психологические аспекты коммуникации и информирования процессов ( мифы, слухи, сплетни, мода, реклама)

Вопрос№3. «потребности и чувства как основа межличностных отношений»

Потребность – нужда, надобность. Если говорить о том, что потребности это основа межличностных отношений, то примером и доказательством этого может быть такая потребность как общение. Одной из базовых потребностей у человека выступает потребность в общении. Для удовлетворения потребности в общении люди устанавливают межличностные отношения, то есть происходит взаимодействие между индивидами.

Также, еще одним примером может быть потребность в безопасности. Тем самым люди образуют группы, возникают государства, в которых идет процесс взаимодействия- межличностные отношения. В общем, какую потребность не возьми, нужен «партнер», «помощник», который поможет удовлетворить ту ли иную потребность и тем самым, в результате этой помощи возникнет межличностное отношение.

Чувства – эмоциональный процесс человека, отражающий субъективное оценочное отношение к реальным или абстрактным объектам. Особенностью межличностных отношений является эмоциональная основа. Поэтому межличностные отношения можно рассматривать как фактор психологического “климата” группы. Эмоциональная основа межличностных отношений означает, что они возникают и складываются на основе определенных чувств, рождающихся у людей по отношению друг к другу. В отечественной школе психологии различаются три вида, или уровня эмоциональных проявлений личности: аффекты, эмоции и чувства. Эмоциональная основа межличностных отношений включает все виды этих эмоциональных проявлений. Однако в социальной психологии обычно характеризуется именно третий компонент этой схемы — чувства, причем термин употребляется не в самом строгом смысле. Естественно, что “набор” этих чувств безграничен. Однако все их можно свести в две большие группы:

1) конъюнктивные — сюда относятся разного рода сближающие людей, объединяющие их чувства. В каждом случае такого отношения другая сторона выступает как желаемый объект, по отношению к которому демонстрируется готовность к сотрудничеству, к совместным действиям и т.д.;

2) дизъюнктивные чувства — сюда относятся разъединяющие людей чувства, когда другая сторона выступает как неприемлемая, может быть, даже как фрустрирующий объект, по отношению к которому не возникает желания к сотрудничеству и т. д. Интенсивность того и другого рода чувств может быть весьма различной. Конкретный уровень их развития, естественно, не может быть безразличным для деятельности групп.

Вопрос №4. «межличностная интеракция»

Интеракция – межличностное взаимодействие. В узком смысле интеракция – это система взаимообусловленных индивидуальных действий, связанных циклической причинной зависимостью, при которой поведения каждого из участников выступает одновременно стимулом и реакцией на поведение другого. В широком – контакт двух или более лиц, имеющих следствие взаимные изменения в их поведения, деятельности, отношений, установок.

(Взаимодействия складываются из социальных действий, каждое из которых представляет систему элементов). Элементы социального действия. 1) люди, которые воздействуют и на которых воздействуют; 2) средства, орудия воздействия; 3) методы воздействия; 4) реакция индивида, на которого воздействуют или результат этого действия.

Виды социальных действий:

1) приспособление – действия, которые вызывают желательное поведение индивидов, групп без угроз каким-либо ценностям, возможностям партнера по общению.

2) оппозиция – действия связанные с угрозами по отношению к партнеру.

3) компромисс – когда цели участников взаимодействия достигаются частично, но при этом всеми участниками.

4) сотрудничество/ кооперация -

5) соперничество/ конкуренция -

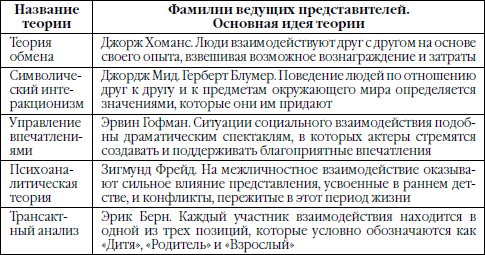

Вопрос №5 «теории межличностной интеракции»

Это те 6 теорий, которые мы на семинаре проходили, см отдельные распечатки.

Вопрос №6 «определение социальная перцепция»

Перцепция – определяется как восприятие человека себя и окружающего мира.

Социальная перцепция (Бруннер) – отождествляет это понятие с социальным познанием, познанием другого; то есть можно говорить, что идет восприятие не только каких-то неодушевленных объектов, но восприятие субъектов, то есть индивидов, групп.

Социальная перцепция – восприятие индивидом себя в разных социальных ситуациях, восприятие других людей и социальных групп; в основе восприятия лежит принцип «свой- чужой»

Вопрос №7 «Механизмы социальной перцепции»

1) идентификация (отождествление). Один из самых простых способов понимания другого человека и отождествления себя с другим, умение находиться «в шкуре другого человека», встать на его позицию, мнение. Принцип «мы с тобой одной крови».

2) эмпатия. Способность эмоционального постижения состояния другого человека в форме сопереживания, когда в этом процессе один субъект понимает другого. Именно сопереживает.

Виды эмпатии:

- когнитивная, разделение ценностей, убеждений, пониманий.

- эмоциональная, понимание и разделение чувств, эмоций, переживаний.

- предикативная- то как люди понимают других людей, а именно что они говорят и как они это выражают.

3) рефлексия. Осознание субъектом того, как он воспринимает партнера по общению. Эо не просто знания или понимания другого, а знание того, как другой понимает тебя, то есть своеобразный удвоенный процесс зеркальных отражений друг друга.

Вопрос №8 «динамика межличностной перцепции»

В процессе восприятия меж.лич.перцепции возникают различного рода барьеры, искажающие результаты восприятия, что в свою очередь влияет на создание перцептивного образа и на характер отношений субъектов.

Барьер восприятия – установка- готовность к определенным действиям, реакция на конкретный стимул.

Функции установки:

1) селективная, позволяет выделить из всего многообразия информации необходимое для организации данного действия, создает модель, образец ожидания.

2) оценочная, позволяет упорядочить информацию с помощью той цели на реализацию которой направлены действия.

3) ориентировочная, позволяет активизировать как психологические процессы, которые могут обеспечить выполнение действия, так и само действие через активизацию соответствующих навыков поведения, то есть сформировать план действий.

В практике повседневного общения ситуация повторяется многократно, когда сложившиеся установки определяют поведение человека. Отсюда возникают эффекты восприятия:

1) принцип «себе подобия», суждение о другом по аналогии с собой, перенос на другого своих переживаний.

2) стериотипизация, наложение на восприятие отдельного человека социальные стереотипы.

3) эффект новизны, основан на законе долговременной памяти, согласно которому лучше всего запоминать то, что было в начале и в конце взаимодействия.

4) эффект ореола, заключается во влиянии первого впечатления о человеке на оценку и восприятие честных свойств и проявлений личности.

5) эффект инерционности, проявляется в тенденции сохранения однажды созданного образа.

Каузальная атрибуция – попытка стороннего человека понять поведения других людей, интерпретируя их мотивные причины по своему усмотрению.

Поскольку сторонний человек не может знать, что движет другими людьми, в чем причина, возникают ошибки его суждения:

Ошибки:

- ситуационные, свои и чужие поступки определяются конкретной ситуацией.

- ошибки ложного согласия, мы часто полагаем, что так как думаем мы, думают все и в результате принимаем решения, которые на самом деле не подтверждены какими-то аргументами.

- ошибки неравных возможностей не ролевого поведения, возникает в сил того, что выполняемая соц.роль позволяет человеку демонстрировать преимущества и скрывать недостатки.

- ошибки иллюзорных корреляций, проявляются в стремлении человека оперировать поверхностными причинами, так как они легче воспринимаются, при этом опускаются из виду подлинные причины, в результате это приводит к поверхностным выводам.