5.3 Обратноходовой преобразователь с трансформатором

В режиме разрывного магнитного поля магнитное поле в трансформаторе часть периода равно нулю. В момент переключения с обратного хода на прямой ток в обмотках начинается с нулевого значения. Ток через диод часть длительности обратного хода не течет.

В этом режиме время до исчезновения магнитного поля и тока диода tD определяется условиями в нагрузке, а именно: балансом между энергией, подкачиваемой к нагрузке на прямом ходе, и энергией, расходуемой нагрузкой.

Энергия, накопленная трансформатором на прямом ходе;

(46)

(46)

Энергия, израсходованная нагрузкой:

(47)

Приравнивая эти выражения между собой , получим

(48)

(48)

Максимальный ток в режиме поля, определяется следующим выражением

(49)

(49)

Подставив в уравнение баланса выражение для максимального тока, получим:

(50)

(50)

Решая это уравнение относительно Vout получим:

=

= (51)

(51)

Это выражение удобнее представить через заполнение сигнала Q и реактивное сопротивление первичной обмотки

(52)

(52)

(53)

(53)

Таким образом, в разрывном режиме увеличение выходного напряжения пропорционально заполнению и корню отношения сопротивления нагрузки к реактивному сопротивлению индуктивности на рабочей частоте преобразователя.

Чем больше сопротивление нагрузки, тем выше выходное напряжение. При бесконечно большом сопротивлении (при отключенной нагрузке) выходное напряжение стремится к бесконечности. Такой режим чрезвычайно опасен для элементов схемы: они могут пробиться повышенным напряжением, поэтому включать обратноходовый трансформаторный преобразователь без нагрузки запрещается. Максимальный ток первичной обмотки режима разрывного поля можно записать в следующем наглядном виде в терминах заполнения и реактивного сопротивления:

(54)

(54)

Другими словами, чем меньше реактивное сопротивление индуктивности, тем больше максимальный ток, и чем больше заполнение, тем больше ток.

Поскольку максимальное заполнение не может превышать 1, максимальный ток разрывного режима не может превышать определенного значения

(55)

(55)

Это условие является определяющим при выборе минимального значения индуктивности первичной обмотки трансформатора обратноходового преобразователя.

Обратноходовой преобразователь с трансформатором

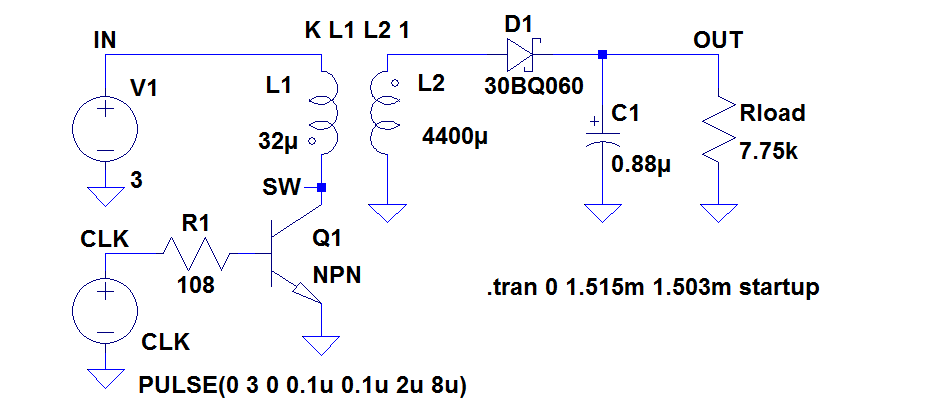

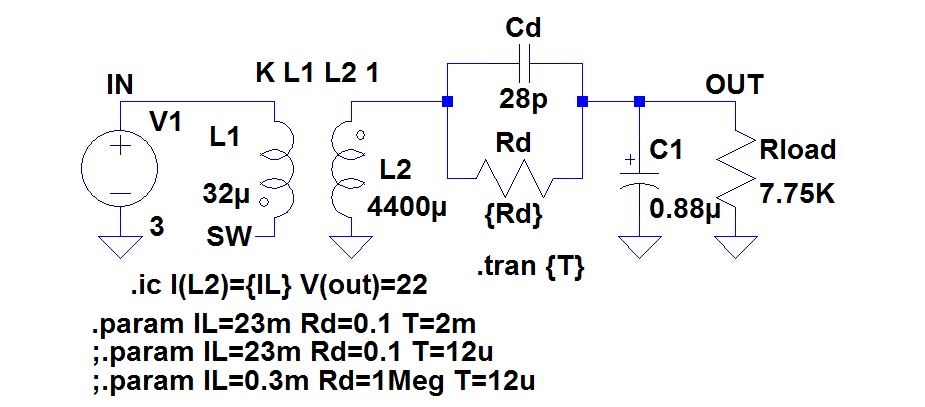

Таблица 17 - Исходные данные

N |

L1, мкГн |

L2, мкГн |

R1, Ом |

С1, мкФ |

Rload, КОм |

12 |

32 |

4400 |

108 |

0.88 |

7.75 |

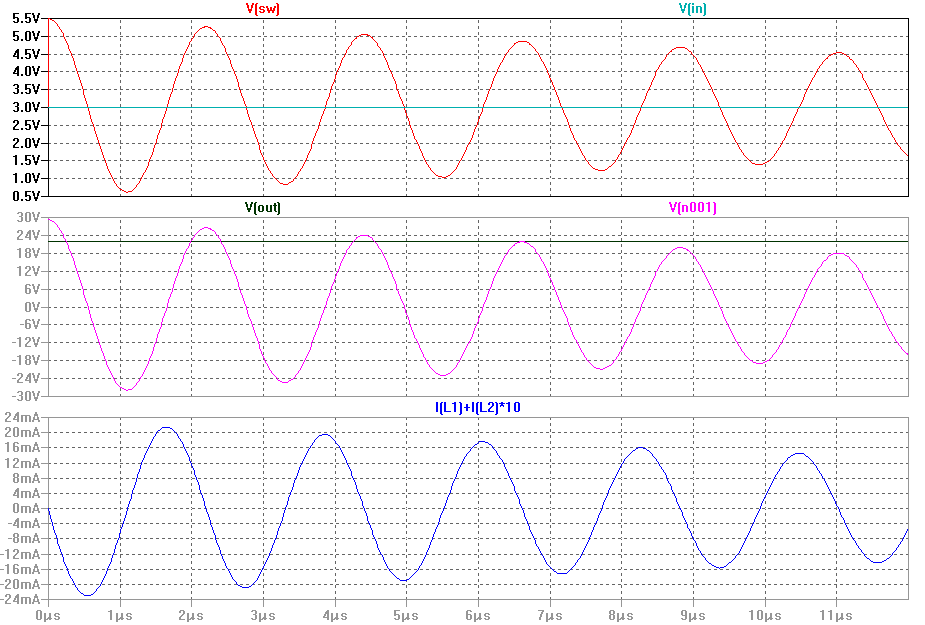

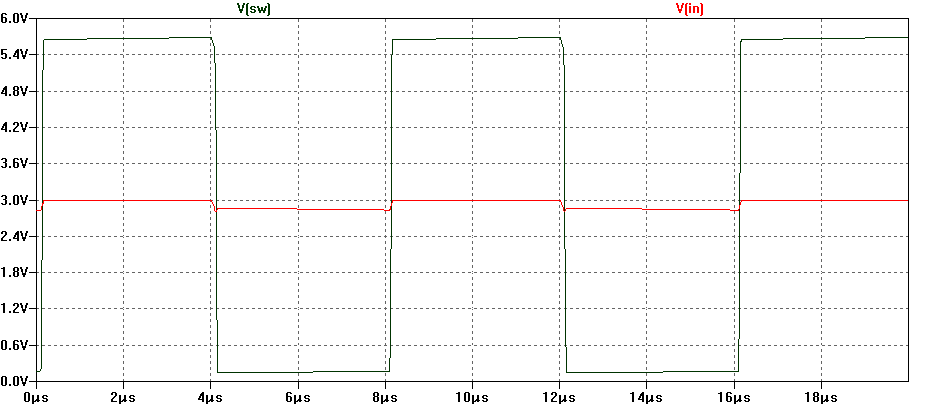

Рисунок 5.3.1 - Схема обратноходового преобразователя для режима разрывного тока

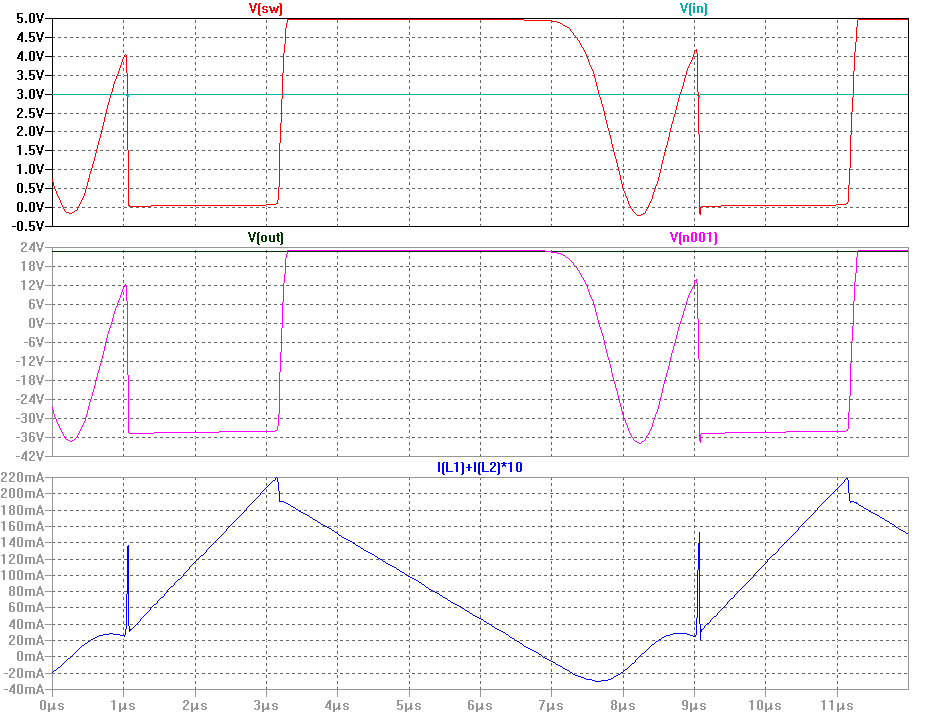

Рисунок 5.3.2 - Изменение напряжений и приведенного суммарного тока трансформатора в разрывном режиме обратноходового преобразователя

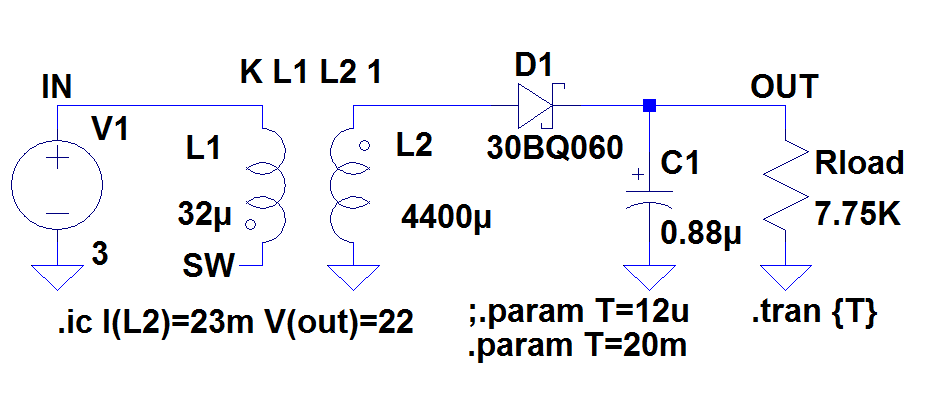

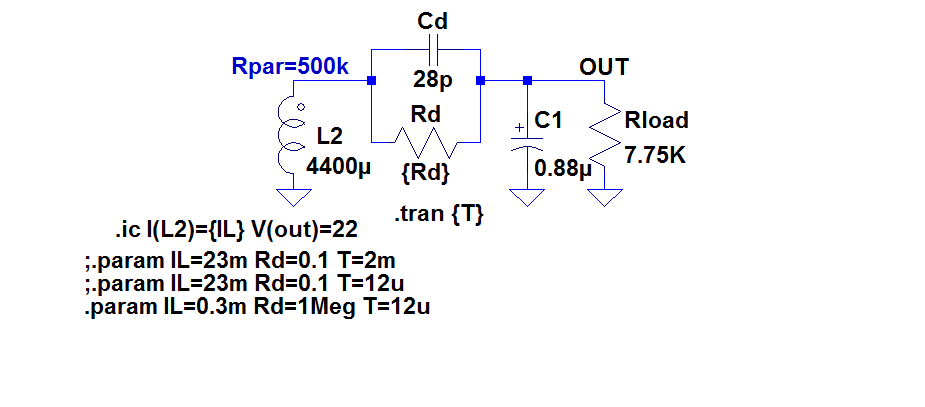

Рисунок 5.3.3 - Упрощенная схема преобразователя для обратного хода

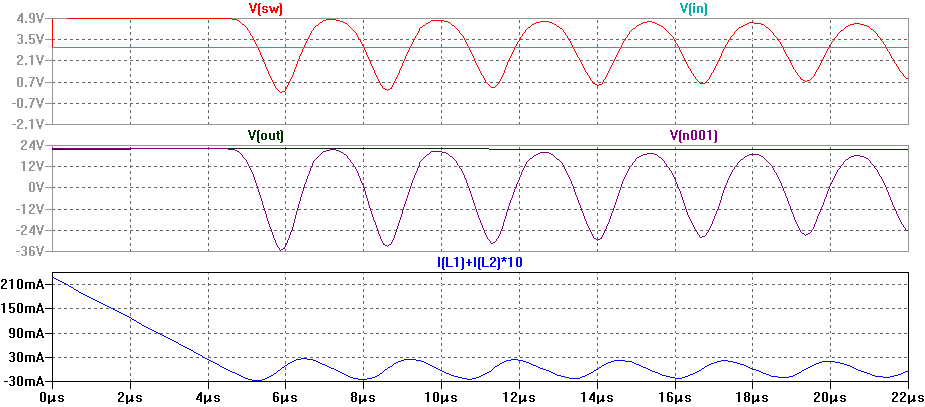

Рисунок 5.3.4 - Изменение напряжений и приведенного суммарного тока трансформатора в упрощенной схеме для обратного хода трансформаторного преобразователя

Частота осцилляций 450 кГц.

Емкость колебательного контура:

(56)

(56)

Рисунок 5.3.5 - Схема замещения диода на обратном ходе трансформаторного преобразователя

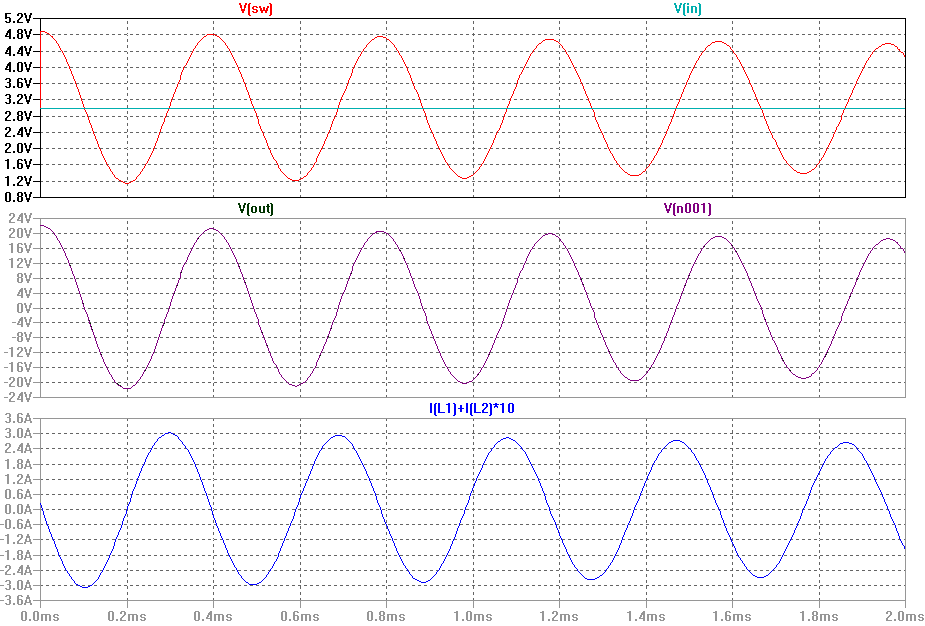

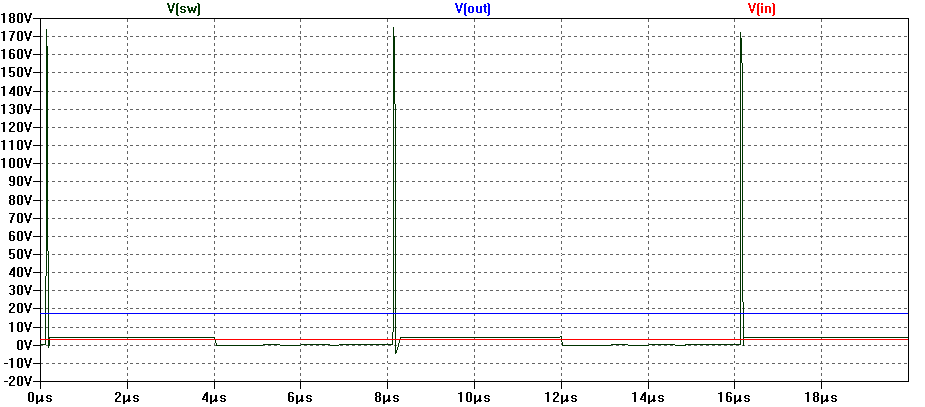

Рисунок 5.3.6 - Переходные процессы в схеме замещения диода в разных фазах обратного хода. Интервал 2 мс; открытый диод; IL = 23мА; Rd = 0.1 Ом

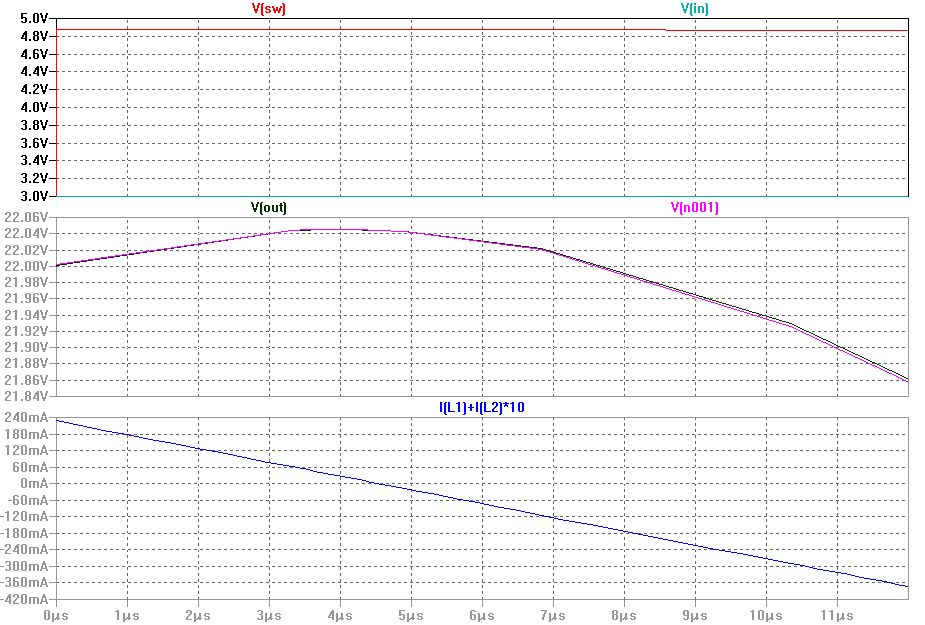

Рисунок 5.3.7 - Переходные процессы в схеме замещения диода в разных фазах обратного хода. Интервал 12 мкс; открытый диод; IL = 23мА; Rd = 0.1 Ом

Рисунок 5.3.8 - Переходные процессы в схеме замещения диода в разных фазах обратного хода. Частично закрытый диод; IL = 0.3 мА; Rd = 1 МОм; Cp = 28пФ

Рисунок 5.3.9 - Упрощенная схема вторичной цепи преобразователя для обратного хода

Таблица 18 - Исходные данные

N |

L1, мкГн |

L2, мкГн |

R1, Ом |

С1, мкФ |

Rload, Ом |

12 |

32 |

4400 |

108 |

0.88 |

498 |

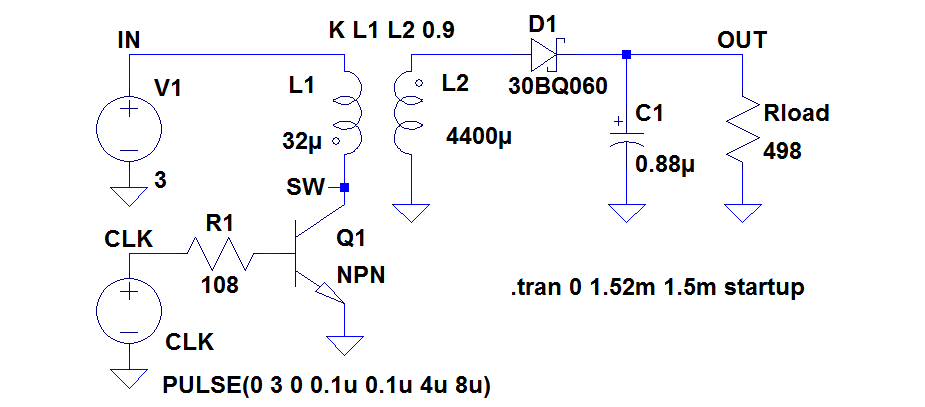

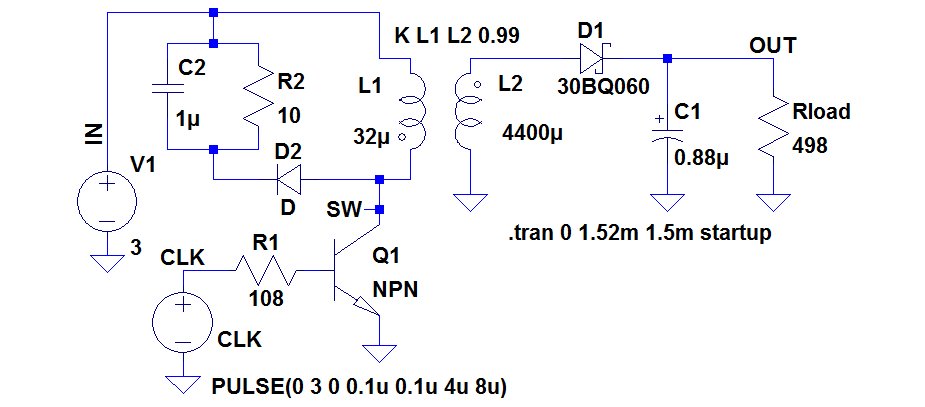

Рисунок 5.3.10 – Схема импульсного обратноходового преобразователя на трансформаторе с индукцией рассеяния

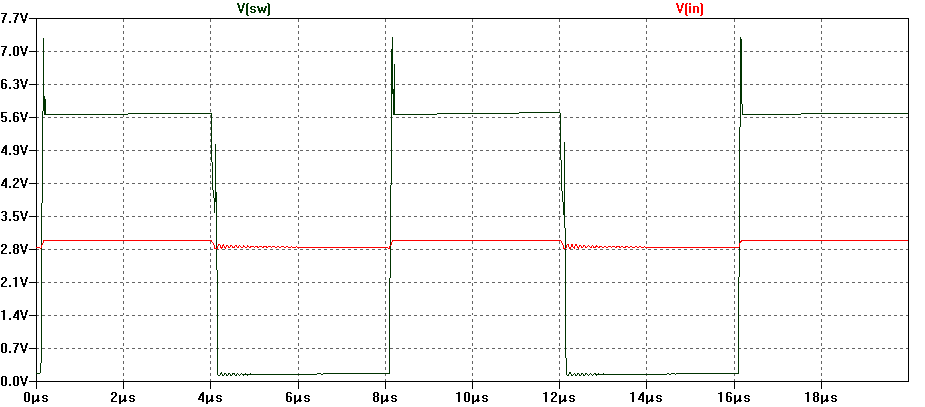

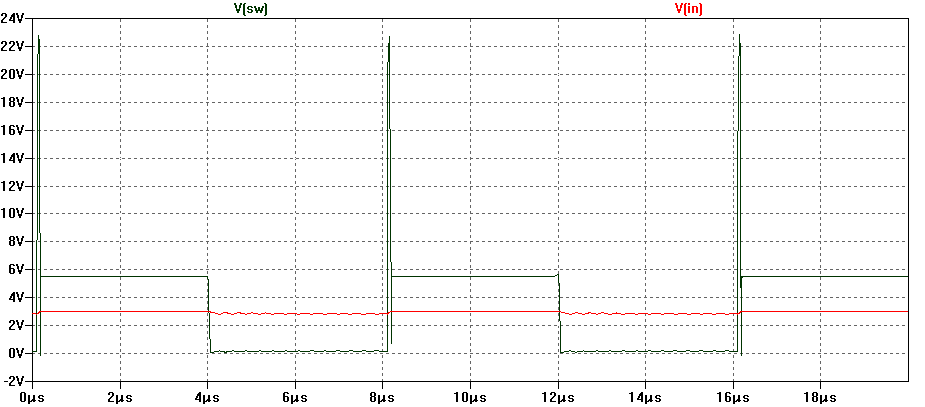

Рисунок 5.3.11 – Результаты моделирования напряжения на ключе V(sw) относительно напряжения питания V(in) для коэффициента связи индуктивностей K=0.9

Рисунок 5.3.12 – Результаты моделирования напряжения на ключе V(sw) относительно напряжения питания V(in) для коэффициента связи индуктивностей K=1

Рисунок 5.3.13 – Результаты моделирования напряжения на ключе V(sw) относительно напряжения питания V(in) для коэффициента связи индуктивностей K=0.999

Рисунок 5.3.14 – Результаты моделирования напряжения на ключе V(sw) относительно напряжения питания V(in) для коэффициента связи индуктивностей K=0.99

Рисунок 5.3.15 – Схема трансформаторного преобразователя с демпфирующей цепочкой

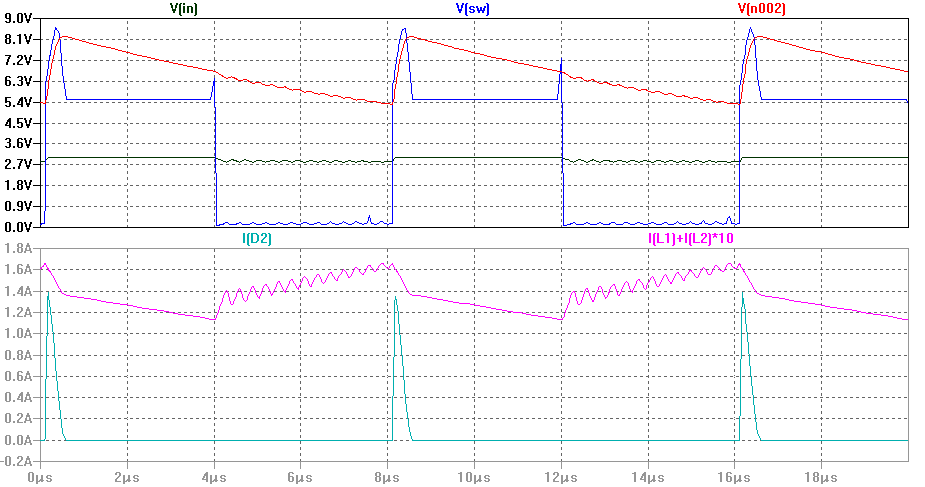

Рисунок 5.3.16 – Напряжения питания V(in), ключа V(sw) и конденсатора C2 V(n002); приведенный суммарный ток трансформатора I(L1)+I(L2)*10, ток демпфирующего диода I(D2) в преобразователе для следующих параметров демпфирующей цепочки: C2=100 нФ; R2=100 Ом

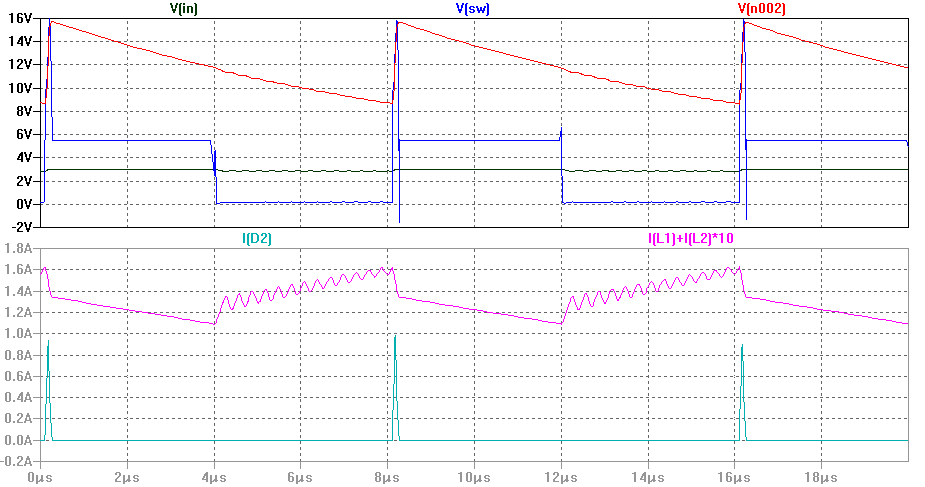

Рисунок 5.3.17 – Напряжения питания V(in), ключа V(sw) и конденсатора C2 V(n002); приведенный суммарный ток трансформатора I(L1)+I(L2)*10, ток демпфирующего диода I(D2) в преобразователе для следующих параметров демпфирующей цепочки: C2=10 нФ; R2=1 Ком

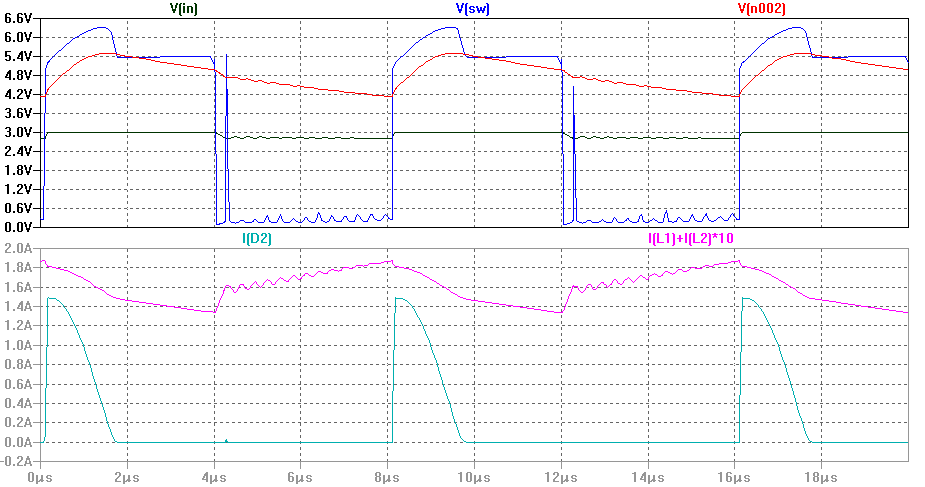

Рисунок 5.3.18 – Напряжения питания V(in), ключа V(sw) и конденсатора C2 V(n002); приведенный суммарный ток трансформатора I(L1)+I(L2)*10, ток демпфирующего диода I(D2) в преобразователе для следующих параметров демпфирующей цепочки: C2=1 мкФ; R2=10 Ом

Определим оптимальные параметры схемы демпфирования для значений рисунка 5.3.16:

Рассчитаем значение емкости конденсатора C по значениям максимально допустимого выброса напряжения ∆VC=2.7B максимального тока первичной обмотки трансформатора I1max=1A и индуктивности рассеяния первичной обмотки

=44нФ

(57)

=44нФ

(57)

Рассчитаем значение сопротивления резистора R по значению емкости C и периоду повторения импульсов преобразователя T=8мкс

(58)

(58)

Заключение

Одной из причин применения импульсных методов преобразования постоянного напряжения является необходимость повышения кпд источников электропитания. Применение импульсных методов дает возможность увеличивать КПД до 80–90 %.

Кроме того, импульсные методы преобразования позволяют, уменьшить материалоемкость источников электропитания, их массу и габариты. Это достигается путем повышения частоты преобразованияfпр энергии постоянного напряжения, т. е. увеличением частоты переключения полупроводниковых приборов. При этом происходит снижение емкости конденсаторов фильтров, а также уменьшение индуктивности дросселей и трансформаторов. Например, повышениеfпр от десятков герц, например 50 Гц, до нескольких десятков, сотен килогерц приводит к уменьшению массы и габаритов силовых реактивных элементов в 5–15 раз.

Несмотря на множество непростых моментов, импульсные преобразователи напряжения применяются широко, а работающие на высокой частоте (десятки-сотни килогерц) обладают рядом преимуществ, так:

Высокий КПД, вплоть до 97%;

Малая масса;

Малые габариты.

Кроме того, импульсные методы преобразования позволяют, уменьшить материалоемкость источников электропитания, их массу и габариты. Это достигается путем повышения частоты преобразования fпр энергии постоянного напряжения, т. е. увеличением частоты переключения полупроводниковых приборов. При этом происходит снижение емкости конденсаторов фильтров, а также уменьшение индуктивности дросселей и трансформаторов. Например, повышениеfпр от десятков герц, например 50 Гц, до нескольких десятков, сотен килогерц приводит к уменьшению массы и габаритов силовых реактивных элементов в 5–15 раз.

К недостаткам импульсных преобразователей нужно отнести повышенное электромагнитное излучение. Поскольку форма импульсов несинусоидальная, кроме основной частоты, большая доля высокочастотных гармоник. Поэтому импульсные преобразователи напряжения не рекомендуется использовать для питания высокочувствительных и высокоточных устройств.

Список использованной литературы

Кубов В.И. Исследование схем импульсных источников питания в SwCAD/LTspice. СПб: МК-Пресс, 2010.

LTspice/SwCAD III. Design Simulation and Device Models. www.linear.com/designtools/software/index.jsp.

Additional elements for SwCAD. www.forest2.homeip.net/Electronics.

Браун М. Источники питания. Расчет и конструирование. Киев: МК-Пресс, 2005.

Фоллкенберри Л. Импульсные источники питания. В кн.: Фоллкенберри Л.М. Справочное пособие по ремонту электрических и электронных систем. Москва: Энергоатомтдат, 1989.