Алтайский государственный аграрный университет

Институт ветеринарной медицины

Кафедра ветеринарной генетики и основ зоотехнии

Курсовая работа

Тема:

«Особенности кормления норок»

Выполнил: Студент 533 гр.

Снигирев В.С.

Проверил

Оценка__________________

Барнаул 2007

I. Введение

Норка – живой и проворный зверь с молниеносной реакцией. В природе норки селятся по берегам водоемов, рек и ручьев. Они хорошо плавают и ныряют, могут находиться под водой до двух минут. Благодаря наличию в волосяном покрове воздушной прослойки норки не намокают в воде. Животные, несколько поколений которых прожили всю жизнь на фермах, отличаются от своих диких собратьев. Норки на фермах приспособились к условиям существования без воды для купания. Однако присущую виду злобность они сохранили. Этих зверей нельзя брать в руки без специальных мер предосторожности. Они обычно не привыкают к кличкам, остро реагируют на новые, необычные для них раздражители.

Н a

рис.

1

приведены

места распространения норки.

a

рис.

1

приведены

места распространения норки.

1- европейской; 2- американской (места акклиматизации)

Благодаря вытянутому в длину туловищу (длина самцов 35-50 см, самок - 30-45 см от носика до корня хвоста) и большой подвижности спинных позвонков норки могут свободно изгибать тело в разных направлениях и легко проникать даже через небольшое отверстие. Масса их, как правило, варьирует у самцов - от 1,5 до 3 кг, у самок - от 0,9 до 1,5 кг. Встречаются и более крупные звери. Окрасок норок существует великое множество - около 200, из которых на зверофермах пока используют лишь 30. Звероводы дают им звучные, красивые названия, именуют по окраске волосяного покрова: пастель, паломино, янтарная, серебристо-голубая, стальная, крестовка, орхидпастель, янтарьсапфировая, или по его структуре: ангорские норки, соболиные норки (по волосяному покрову эти животные напоминают соответственно кроликов и соболей).

Цветных норок, выращиваемых в клетках, по окраске опущения подразделяют на группы: коричневые, голубые, белые и черные.

II. Биологические особенности пушных зверей.

Рост и развитие , особенности размножения.

Молодняк норок растет быстро. Первый раз масса щенков удваивается на 6-7-й день жизни, второй - на 12-13-й день, к 20-му дню их живая масса достигает 85-120 г. 3убы начинают прорезываться у 15-18-дневных щенков. Первыми появляются нижние клыки или средние резцы, затем остальные резцы и в том же порядке зубы на верхней челюсти. С 30-го дня начинается смена молочных зубов постоянными. Одна из особенностей норок заключается в смене клыков: молочные клыки выпадают только после того, как почти полностью вырастут постоянные. Коренные зубы начинают прорезываться у 40-45-дневного молодняка. Полное развитие всех зубов заканчивается на 65-75-й день жизни.

Слуховой проход у новорожденных щенков закрыт кожными складками основания ушной раковины. В конце первого месяца жизни щенка складки увеличиваются и начинают расходиться. К 29-30-му дню слуховой проход полностью открывается. Значительно позднее, чем у представителей семейства собачьих, у норок, как и почти у всех куньих, раскрываются глаза. В среднем щенки прозревают на 30-31-й день.

Как уже отмечалось, в первые дни жизни щенки не способны к терморегуляции. Первые ее признаки появляются на второй неделе, а к месячному возрасту химическая терморегуляция выражена достаточно четко, хотя значительные понижения или повышения наружной температуры еще приводят к изменениям температуры тела.

Волосяной покров, едва появившийся у новорожденных, к 6-8-му дню уже почти полностью покрывает тело. Безволосыми остаются только промежности и внутреняя сторона бедер. Первичный волос растет до 20-25-дневного возраста щенков. Несколько раньше этого времени начинается подрост летнего волоса, который у 40-дневных норчат уже полностью заменяет первичный. Формирование летнего волоса у 2,5-3-месячного молодняка в конце июля-августа заканчивается и начинается закладка сначала остевого, а потом и пухового зимнего волоса. В сентябре летний волос начинает постепенно выпадать при одновременном подросте зимнего, который достигает полной зрелости в начале ноября.

В возрасте 16-20 дней (в зависимости от молочности самки и числа щенят в помете) еще слепые норчата начинают поедать подкормку. Для этого набивают домик подстилкой так, чтобы щенки доставали до лаза и могли выйти в выгул. Давать корм в домик при современных нагрузках возможности нет. После того как щенки начинают поедать подкормку, самка перестает их вылизывать. Поэтому надо следить за чистотой в домике.

От самок молодняк отсаживают в возрасте 40-45 дней. Если щенки слабые из-за недостаточной молочности самки или последняя сильно истощена, отсаживают щенков на 32-35-й день, давая им усиленную подкормку.

У норок очень развит материнский инстинкт, и нередко, когда щенки начинают поедать подкормку, самки почти не едят. В результате у них может быть значительное истощение, иногда приводящее к гибели. В отдельных случаях подросшие щенки даже загрызают ослабевшую самку.

При истощении самок целесообразна дробная отсадка: щенков отделяют от матери не сразу, а в 2-3 приема через 1-3 дня, по 2-3 щенка каждый раз. Такую отсадку самки переносят спокойнее, у них реже наблюдается дальнейшее снижение массы и они быстрее прикодят в норму. Дробная отсадка более трудоемка, чем единовременная, но ее можно рекомендовать для сокранения особо ценных или сильно истощенных самок. Состояние же щенков не зависит от способов отсадки.

Иногда аппетит у самок ухудшается из-за недостатка в рационе тиамина, и введение его повышенных доз в рацион или инъекция может восстановить поедание корма. После отсадки молодняка, пока самки не поправятся, рацион их должен быть высокопитательным и состоять из охотно поедаемых кормов. Щенков от матери отсаживают разными способами. В сырую прохладную погоду отсаживают иногда самку, а щенков несколько дней содержат вместе. Чаще отсаживают щенков, размещая их в те клетки, где они будут находиться до реализации.

Рассадку молодняка желательно проводить с расчетом их будущего использования: на племя или на убой. Племенных щенков лучше помещать в более освещенные клетки, предназначенных для убоя - на теневую сторону шеда или во внутренние ряды при 4-рядном размещении клеток. Кроме того, при рассадке необходимо учитывать размер родителей, от которых происходит молодняк, и время рождения последнего. Щенки от крупных родителей и рожденные раньше должны быть сосредоточены в одном месте. Это обеспечит более правильное распределение корма: звери, у которых наследственно обусловлен более крупный размер, должны получать корма больше, иначе их потенциальные возможности не проявятся и весь молодняк вырастет примерно равным по размеру. Щенки, родившиеся раньше, то есть более старшего возраста, также нуждаются в повышенном кормлении.

Обычно щенков рассаживают парами. Рассаживать зверей разнополыми парами удобнее с организационной точки зрения: в одну клетку можно сажать щенков из разных пометов, не опасаясь, что они будут спутаны. При использовании кормораздаточных машин во все клетки можно давать одинаковое количество корма, не прибегая к регулировке дозатора, чего нельзя избежать при раздельном содержании самцов и самок. Необходимо только следить за тем, чтобы корма хватало обоим щенкам для нормального роста.

При рассадке молодняка разнополыми парами их происхождение легко установить по трафареткам, в которых указан пол каждой особи. При размещении же однополых зверей без отличительных примет их приходится метить, отрезая то или иное ухо. Только в этом случае можно избежать путаницы.

Для экономии клеток прибегают к совместному содержанию взрослых зверей со щенками. У самок одного щенка или оставляют сразу при отсадке, или подсаживают через 5-10 дней после того, как был отделен весь молодняк, с тем чтобы у самок полностью прекратилась лактация, а у молодняка угас рефлекс сосания. В некоторых хозяйствах щенков содержат только с выбракованными самками, но практика показала, что можно использовать и племенных самок, а также и самцов. Агрессивное отношение взрослых зверей к молодняку наблюдается исключительно редко. Ограничение моциона, то есть значительное сокращение площади клетки, задерживает рост щенков. Большое значение имеет и высота выгула: корм кладут на его потолок и, доставая пищу, щенки вынуждены тянуться, что положительно сказывается на размере тела. Норки плохо переносят жару, поэтому следует принять меры по предотвращению тепловых ударов. После того как установится теплая погода, из домиков убирают подстилку и снимают деревянное дно, оставляя только сетчатое. Открывают также деревянные крышки домиков, чтобы создать движение воздуха. Необходимо, чтобы в жаркие дни в поилках все время была вода. Поилки должны быть расположены так, чтобы щенки могли легко достать воду. В южных районах, где летом бывает очень жарко, желательно затенять клетки мешковиной, соломенными или камышовыми матами. При движении воздуха в шедах можно также поливать водой зверей и землю .

Часто отдельные самцы или самки излишне заботятся о щенках, постоянно затаскивая их в домик. При этом они хватают щенка за шею и нередко прокусывают ее, вырывают часть волос, то есть портят шкурку. От таких зверей молодняк, конечно, надо отсадить. Живая масса щенков зависит во многом от уровня кормления и размеров родителей. С установлением холодной погоды в домик вновь кладут подстилку, чтобы избежать лишней затраты корма на поддержание нормальной температуры тела зверей. Кроме того, сухая и грубая подстилка «чистит» волос и обеспечивает лучшее состояние шкурки. Для сокращения потерь подстилки, которую норки вытаскивают, выходя из домика, в него вставляют сетку с вырезанным в одном углу отверстием, через которое зверь забирается в подстилку. В начале ноября начинается убой молодняка, предназначенного на шкурку, а племенной молодняк переводят в основное стадо. Сроки убоя могут несколько варьировать в зависимости от погодных условий. Кроме того, норок светлых окрасок обычно забивают несколько раньше, чем темных. Убой ведут выборочно, по мере созревания шкурки. До окончания гона лучших животных из числа ремонтного молодняка передерживают с тем, чтобы за счет них провести замену самок, павших или заболевших в начале года.

Половая зрелость норок наступает в возрасте 9-10 месяцев, продолжительность жизни 7-10 лет. Для племенных целей их используют обычно в течение 2-4 лет, плодовитость может достигать в отдельных случаях 16-17 щенков, обычно же 4-8 щенков. А в совхозе «Туапсинский» Краснодарского края при проверке ощенившихся самок серебристо-голубых норок обнаружили в одном гнезде 24 щенка. Хотя три из них оказались мертворождёнными, остальные были достаточно крупными и крепкими. Так как прокормить такое большое семейство норке не под силу, ей оставили 8 детенышей, а остальных отсадили к другим самкам. Этот случай свидетельствует об огромных потенциальных возможностях повышения плодовитости, которыми обладают эти животные.

Влияние доместикации на организм пушных зверей.

Процесс одомашнивания хищных пушных зверей продолжается несколько десятилетий. 3а этот период разведения в неволе пушные звери сохранили в основном динамический стереотип своих диких предков - определенную реакцию на постоянные внешние раздражители (в частности, на длину светового дня) в виде сезонности размножения, линьки, интенсивности обмена веществ и прочих факторов. 3верей нельзя брать в руки без особых мер предосторожности. Они обычно не привыкают к кличкам, остро реагируют на новые, необычные для них раздражители.

Однако за весь период разведения в неволе пушные звери претерпели и ряд существенных изменений. Начальный период доместикации коснулся изменения типа высшей нервной деятельности. На фермах стало появляться все больше спокойных животных (в основном это вуалевые песцы и мутантные норки), легко дающиеся в руки при пересадках, бонитировке, взвешиваниях,вакцинациях,что явилось следствием значительного участия оборонительного и ослабления хищнического рефлексов.

В связи с длительной гиподинамией и направленной селекцией на укрупнение зверей изменилась живая масса их тела. Животные стали крупнее, чем их клеточные сородичи в начале эры расширенного промышленного звероводства. Вместе с тем, в связи с уменьшением двигательной активности потенциальные рабочие возможности организма снизились, что выразилось, в частности, у норок, в повышении ритма дыхания и сердечной деятельности в покое и уменьшении сердечного, легочного и почечного индексов. Выращивание норок в течение многих поколений в отсутствие воды для плавания привело к изменению регуляции сердечной деятельности и дыхания при нырянии и после него. Это выразилось в исчезновении эффекта брадикардии в момент погружения в воду и восстановительной тахикардии после выхода на сушу.

Однако процесс доместикации пушных зверей еще не закончился. Целый ряд свойственных им признаков сохранился. В первую очередь это относится к специфике строения и функций пищеварительного тракта, особенностям размножения и индивидуального развития, годовой цикличности многих физиологических процессов, которые значительно различаются у пушных зверей отряда хищных и грызунов.

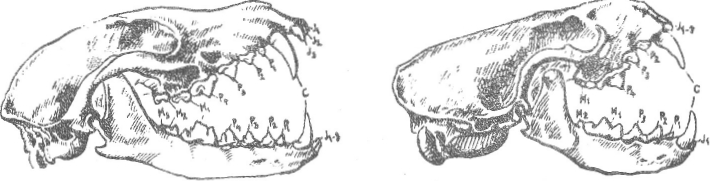

Анатомические особенности строения черепа

Череп пушных зверей представлен мозговым и лицевым отделами. Мозговой череп образуется затылочной, клиновидной, височными, решетчатой, межтеменной, теменными и лобными костями. Лицевой череп является костным остовом ротовой и носовой полостей. В его образовании принимают участие нижнечелюстная, верхнечелюстная, резцовая, носовая, скуловая, слезная, небная, крыловидная кости, сонник, дорсальные и вентральные носовые раковины и подъязычная кость. Череп хищных плоский и вытянут в длину, черепная коробка небольшой величины. Челюсть роликообразными суставными отростками жестко крепится в челюстном суставе. Смещение ее в сторону, движение вперед и назад невозможно, что обусловливает надежную хватку челюстными клещами. Верхняя челюсть несколько выдвинута вперед, благодаря чему во время смыкания зубы верхней челюсти скользят по зубам нижней челюсти и режут мясо по типу ножниц.

Пушным зверям (кроме нутрий) присуща смена молочных зубов на постоянные. Сведения о динамике этих изменений имеются в монографиях Loliger (1970) и Weпzel (1974). Щенки норки рождаются беззубыми. На 3-й неделе прорезываются 4 молочных клыка и 4 резца. На 6-й неделе появляются молочные премоляры. К концу 6 недели имеется полный состав молочных зубов, их - 26.

Череп взрослой норки.

На седьмой неделе в верхней челюсти меняются молочные резцы, прорезывается первый моляр; в нижней - Mi и С. На восьмой неделе выступают постоянные резцы на нижней и клыки - на верхней челюсти. В течение девятой недели происходит смена молочных клыков в нижней челюсти и премоляра Р4 в верхней челюсти, а на 10-й неделе - третьего премоляра в верхней и нижней челюстях; на 11-й неделе выпадают молочные клыки в верхней челюсти. В возрасте 12 недель норчата теряют последние молочные премоляры в нижней челюсти, а на 12-й неделе - и в верхней. На 16-й неделе у норок заканчивается формирование постоянных зубов, их - 34. 3убная формула:

31 1С 3Р 1М =34 зуба.

31 1С 3Р 2М

Особенности пищеварения

В естественных условиях обитания пушные звери отряда хищных питаются в основном животными кормами, что отложило свой отпечаток на строение черепа, зубов и различных отделов пищеварительного тракта.

Жевательный аппарат хищных плохо приспособлен к разжевыванию корма. У них меньше, чем у травоядных, коренных зубов, служащих для перетирания пищи . Ложные коренные зубы имеют острые зазубренные края и служат для захватывания пищи и растирания ее на куски. и соответственно сочленовная ямка черепа вытянута в продольном направлении, благодаря чему челюсть может двигаться вперед и назад.

Ротовая полость хищных обладает относительно малой вместимостью, в результате чего пища почти не пережевывается, а сразу же проглатывается. Из-за особенностей анатомического строения желудка - его малого объема, тонких эластичных стенок - пища в нем не растирается и не размельчается. Кишечник у хищных значительно короче, чем у травоядных. У норок его длина составляет 148-170 см. Отделы кишечника переходят один в другой без заметного изменения диаметра кишечной трубки. Отношение длины тела к длине кишечника у куньих колеблется 1 :4-5 , у собачьих 2 : 6. Малая длина кишечника у хищных обусловливает быстрое прохождение пищи через желудочно-кишечный тракт. Не переваренные остатки съеденного корма появляются в кале норки спустя 1,5-2 часа. Полностью переваривается пища чeрeз 15-30 часов. В связи с нeбoльшой длиной и емкостью толстого кишечника , а также отсутствием у норок слепой кишки не происходит бактериального пepeваривания пищи. Этим объясняется и плохая усвояемость растительных кормов, что обуславливает постоянный дефицит витаминов группы В. Из питательных веществ углеводы перевариваются хуже, чeм белок и жир, причем у норок эта переваримость несколько ниже, чем у песцов и лисиц, а у последних ниже, чeм у грызунов. Oб этом свидетельствует и активность такого пищеварительного фермента, расщепляющего углеводы, как альфа-амилаза.

Клетчатку рacтительных кормов хищные пушные звери практически не переваривают, однако она им нужна в небольших дозах для pазрыхления пищи и улучшения перестальтики кишечника. Хищные пушные звери отличаются большей потребностью в животном белке. Высокая потребность хищных в протеине должна обеспечиваться в основном белком животного происхождения. Для расщепления мясо-рыбных кормов в желудочном тракте норок присутствует цeлый набор протеолитических ферментов. Причем активность протеина в слизистoй тонкой кишки у норок выше,чем у песцов, как и выше интенсивность гидролиза белков в желудке. В процессе одомашнивания хищные пушные звери всё больше приспосабливаются к смешанным рационам из кормов растительного и животного происхождения с постепенным снижением уровня животноrо протеина. Хищные пушные звери хорошо переваривают жиры. Потребность в них достаточно высока при условии получения одной из ненасыщенных жирных кислот: линоленовой,линолевой или арахидоновой.