- •Введение

- •Основные черты морфологии куньих

- •Филогенез семейства

- •Систематика

- •Выдра короткошерстная (Lutra (Lutrogale) perspicillata)

- •Выдра бескоготная конголезская (Aonyx congicus)

- •Выдра морская (Lontra felina)

- •Выдра южноамериканская (Lontra longicaudis)

- •Хорьковые барсуки Melogale

- •Вонючий палаванский барсук (Mydaus marchei)

- •Харза (Martes flavigula)

- •Илька, пекан, куница-рыболов (Martes pennanti)

- •Соболь (Martes zibellina)

- •Скунс пятнистый (Conepatus humboldtii)

- •Солонгой (Mustela altaica raddei)

- •Горностай (Mustela erminea)

- •Колонок (Mustela sibirica)

- •Лесной хорёк, Mustela putorius (черный)

- •Местообитание

- •Горная область

- •Лесостепь

- •Размножение

- •Куньи в изобразительном искусстве

- •Некоторые интересные особенности поведения куньих

- •Сезонные особенности образа жизни

- •Внутривидовые отношения

- •Межвидовые отношения

- •Роль в биогеоценозе

- •Роль в хозяйственной деятельности человека

- •Заключение

Российский университет дружбы народов

Аграрный факультет

Кафедра морфологии, физиологии животных и ветсанэкспертизы

Курсовая работа на тему

Образ жизни семейства куньих

Работа выполнена студенткой группы СВ-12

Потаповой Анастасией Александровной

Научный руководитель:

кандидат с/х наук Рысцова Е. О.

Зав. кафедрой:

профессор, доктор ветеринарных наук Никитченко В.Е.

Москва 2006

1.Содержание……………………………………………………...2

2.Введение……………………………………………………...….3

3.Основные черты морфологии…………………………………..4

4.Филогенез………………………...……………………………...8

5.Систематика……………………………………………………..9

6.Местообитание………………………………............................31

7.Питание…………………………………………………………38

8.Размножение……………………………………………………45

9.Куньи в изобразительном искусстве………………………….50

10.Некоторые интересные особенности поведения куньих…...51

11.Сезонные особенности образа жизни……………………….53

12.Внутривидовые отношения………………..............................55

13.Межвидовые отношения……………………………………..55

14.Роль в биогеоценозе…………………………………………..60

15.Роль в хоз. деятельности человека………………………...…61

16.Охрана………………………………………………...………..62

17.Заключение…………………………………………………….63

18.Список использованной литературы……...…………………64

Введение

Семейство куньих или куницеобразных (Mustelidae) несомненно, представляет огромный интерес для изучения и наблюдения.

В отряде хищных (Carnivora), семейство куньих отличается наибольшим разнообразием видов (около 65-70). Широкое разнообразие жизненных форм (наземные, полудревесные, полунорные, полуводные) обеспечивает данной группе хищников господство в биоценозах всех ландшафтногеографических зон.

Будучи ярко выраженными и специализированными хищниками, они представляют также большой интерес при изучении одной из центральных проблем экологии — взаимоотношения хищника и жертвы и дают обильный материал для разработки эволюционных проблем.

Куньи населяют все материки кроме Антарктиды и Австралии (впрочем, некоторые виды не так давно акклиматизированы здесь человеком). В России наиболее богата куньими Западная Сибирь, которая издавна является поставщиком меха этих прекрасных животных, ведь представители Mustelidae также известны как самые ценные пушные звери в мире. Соболь, куница, норка пользуются неограниченным спросом, как на российском, так и на мировом рынке. Достижения селекционеров и современный уровень исследования по генетике позволяют надеяться на дальнейшее перспективное развитие пушного звероводства в России.

Исследованию видов семейства посвящены неоценимые по своей информативности и актуальности научные труды многих известных ученых, таких как Д. В. Терновский и Ю. Г. Терновская (посвятивших свою жизнь разведению и наблюдению куницеобразных, а также сохранению и реакклиматизации редких и исчезающих видов), В. Е. Сидорович, А. Н. Сегаль, П. Б. Юргенсон.

В данной работе я стремлюсь дать современную сводку знаний по Mustelidae, основываясь на научных и периодических источниках.

Основные черты морфологии куньих

Семейство Mustelidae объединяет хищников с различной специализацией и несходными жизненными формами (наземные, полунорные, полудревесные, полуводные).

Во взрослом состоянии самцы, как правило, крупнее самок. Однако в природных популяциях встречаются самки, превосходящие по величине некоторых самцов. Особенно часты случаи появления мелких самцов у специализированных миофагов в годы, когда детеныши рождаются во время депрессий численности грызунов, отличающихся скудной кормовой базой. В то же время появление крупных самок совпадает с годами изобилия пищи. В отдельных выводках, при сходном кормовом режиме, детеныши (родные братья и сестры), достигающие взрослого состояния, имеют четкий половой диморфизм по весу и размерам. Сказанное подтверждено экспериментами по выкармливанию молодняка ласок, горностаев, хорьков на разных кормовых рационах. Но у всех исследованных нами видов, кроме фуро, при рождении и па ранних стадиях постнатального развития между самцами и самками не обнаружено достоверного различия по этим признакам.

Форма тела у большинства видов куницеобразных приближается к удлиненной цилиндрической, тело очень гибкое. У выдры тело напоминает клин, а норки занимают среднее положение между выдрой и наземными куньими. У последних шея уже головы и менее выражено расширение в области поясницы.

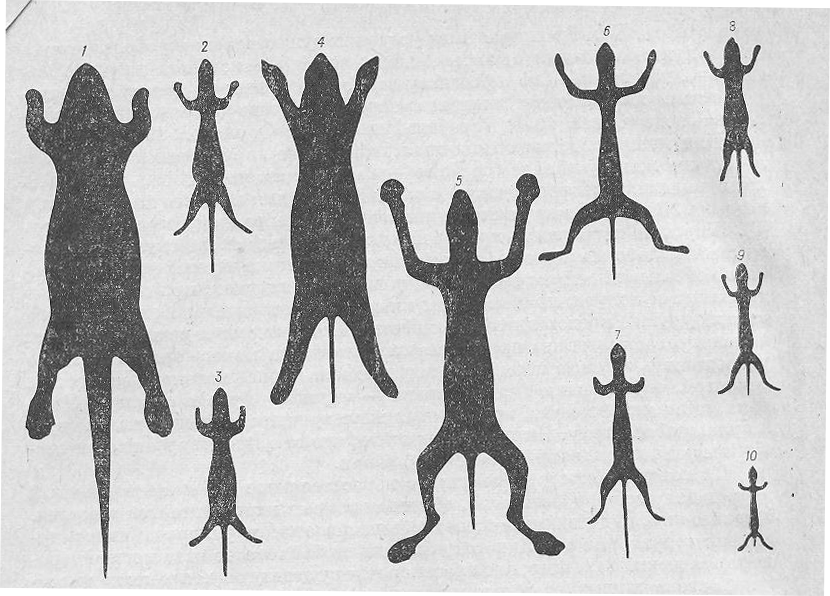

Форма теля куницеобразных:

1 —

выдра, 2

— норка

американская, 3 — норка европейская, 4

—барсук, 5

—

росомаха, 6 — соболь, 7 — колонок, 8 —

солонгой, 9

— горностай,

10- ласка (по фотографиям с тушек)

Представители семейства выделяются красотой, шелковистостью, разнообразием и ценностью меха. Волосяной покров — один из важнейших органов терморегуляции млекопитающих, он уменьшает потерю внутреннего тепла животного при низкой температуре среды. Играет определенную роль в сохранении влаги внутренних тканей тела, защищает от механических повреждений.

Волосяной покров варьирует по окраске, категориям (направляющие, остевые, промежуточные, пуховые, осязательные — вибриссы), густоте.

Густота волос — адаптивная особенность, плотно сомкнутая ость у норки и выдры препятствует проникновению воды в толщу пухового слоя. Волосы смачиваются слабо, намокает в основном верхняя часть ости. Выйдя из воды, зверек отряхивается и тщательно вытирает намокший мех о траву, мох или камни, ползая на животе и спине, а зимой вытирается о снег, иногда скатываясь с пологого берега или бугра и оставляя после себя борозды (желобки). Борозды на снегу норки и выдры оставляют и во время переходов, скользя па брюхе по льду или спускаясь с крутых переходов к воде. Высушивание волос имеет существенное значение, особенно в сильные морозы, когда зверьки после подводной охоты, предварительно осушившись, заходят в гнездо. Наблюдениями в неволе установлено, что дикие американские норки не налезают в гнезда, пока не высушат мех. При энергичном вытирании досуха волосяного покрова после продолжительного плавания у зверька прекращается дальнейшее охлаждение тела. Полученные данные позволяют предполагать, что приспособление порки к амфибиотическому образу жизни имеет относительный характер. Отнюдь не следует думать, что в холодной воде норка может находиться длительное время. Охлаждающее действие воды сказывается и на норке, которая лишь лучше горностая, светлого хорька и, вероятно, других наземных куницеобразных переносит пребывание в холодной воде.

Хорькам, перевязке, колонку, солонгою, барсуку свойственна расчленяющая окраска морды (маска), что делает этих зверей менее заметными, когда они выглядывают из укрытий пли норы. У некоторых горностаев такая маска временно появляется па определенных стадиях онтогенеза и очень редко сохраняется на всю жизнь. Отсутствие ее у взрослых горностаев, по-видимому, вторичное явление. У многих видов бывают пятна и полосы различных размеров, конфигурации и окрасок. Пигменты волос играют важную роль в жизни зверя, обеспечивая покровительственную или отпугивающую окраску.

1. 2.

1. Маска, характерная для молодого горностая (45-дневный детеныш)

2. редкий случай сохранившейся на всю жизнь маски (атавизм) у того же горностая.

Конечности у куницеобразных пятипалые. Первый палец самый короткий, а третий и четвертый - самые длинные. Исключение составляет калан, у которого на задней лапе максимальной длины достигает пятый палец.

В процессе эволюции у животных выработались адаптации к передвижению, спасению от врагов, ориентации к добыванию пищи в снежный период года. Однако внутри семейства по длине конечностей имеется значительная межвидовая изменчивость. Из исследованных видов наиболее длинноногой будет росомаха, а коротконогой — перевязка.

В передвижении по мягкому снегу имеет значение также относительная длина ладони и ступки (% общей длины тела). Максимальные данные по этим двум показателям наблюдаются у росомахи — соответственно 17 к 21 %, затем у соболя, лесной и каменной .куниц, примерно в среднем 13 и 19 %. Остальные располагаются в таком порядке: колонок и европейская норка — 12 и 16 %; светлый хорек — 12 и 14; горностай, солонгой и выдра — II и 16; американская норка и барсук — 11 и 15; черный хорек и фуро — Ни 14; итатси — 10 и 15 %. В конце ряда находится ласка, у которой относительная длина ладони 10 и ступни 13 %. Следует заметить, что по этим параметрам разница между самцами и самками незначительна и не превышает 1%.

Адаптация к снеговому покрову проявляется в опушенности подошв, что способствует термоизоляции и увеличивает опорную поверхность. Этот признак наиболее сильно выражен у колонка, солонгоя, ласки и горностая. У каменной куницы на задних лапах на большом подошвенном мякише (pulvinar metatarsale) имеются четыре бугорка, образованные многочисленными роговыми выростами — пластинками. В сумме они занимают примерно 32 % площади подошвенного мякиша. По-видимому, это своеобразный орган, облегчающий передвижение зверька по скользкому субстрату. У соболя и лесной куницы роговые выросты развиты значительно хуже и заметны лишь при сильно поредевшем летнем волосяном покрове. Аналогичные, но очень слабо заметные пластинки имеются у барсука. У выдры подошвы ступни и ладони почти полностью голые, у норок пальцевые и подошвенные мякиши не покрыты волосами. В сильные морозы это предохраняет зверей, вылезающих из воды, от намерзания льда на подошвах. Редкое опушение подошв лап характерно для барсука — типичного землероя, а у полунорного светлого хорька этот признак выражен примерно, как и у полуводных норок.

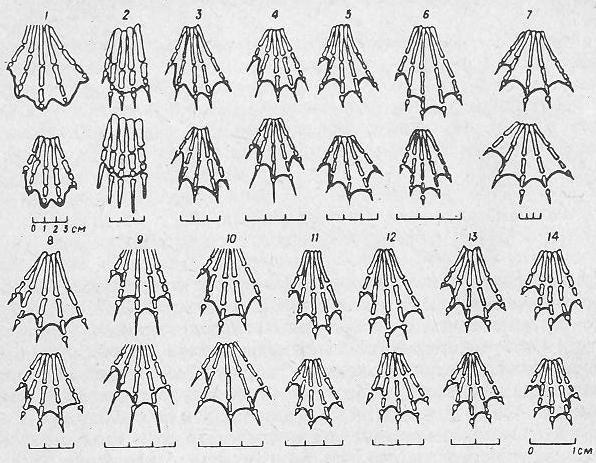

Между пальцами у всех представителей куницеобразных имеются соединительные перепонки. Особое внимание биологов привлекли плавательные перепонки порок как форм, промежуточных между наземными и полуводными хищниками.

Кожные соединительные перепонки между пальцами у каждого вида развиты не в одинаковой степени и, увеличивая общую площадь лап, выполняют разнообразные функции. У выдры они способствуют передвижению в воде, усиливая гребные движения. Соболю и росомахе облегчают преодоление, словно на лыжах, больших расстояний по свежевыпавшим мягким снегам, а барсуку и светлому хорьку помогают при выгребании нарытой земли.

Развитие перепонок у куницеобразных:

1 – выдра, 2 – барсук, 3 – соболь, 4 – светлый хорек, 5 – американская норка, 6 – европейская норка, 7 - росомаха, 8 – каменная куница, 9 – черный хорек, 10 – фуро, 11 – колонок, 12 – солонгой, 13 – горностай, 14 – ласка.

(верхний ряд – задние конечности, нижний ряд – передние)

Только путем сравнительного анализа удалось показать, что у американской и европейской норок перепонки развиты меньше, чем у выдры, барсука, соболя и светлого хорька, и приближаются к таким наземным хищникам, как росомаха, каменная куница, черный хорек, колонок, солонгой, горностай, ласка, перевязка. У норок они не играют такой важной роли, как у выдры при плавании.

Выдра, кроме того, обладает очень мощным длинным клиновидным хвостом, который составляет более половины ее тела (в среднем 54 %) и содержит 24—26 позвонков. Хвост — необходимый локомоторный орган для быстрого передвижения и маневрирования этого ловкого хищника, добывающего основную пищу в водоемах.

Хвост варьирует от конусообразного, сжатого в дорсально-вентральном направлении (выдра), с разными переходами, до почти цилиндрического (горностаи, ласка). Его длина имеет высокую межвидовую изменчивость, находясь в соответствии с числом хвостовых позвонков. По относительной длине хвоста на первом месте стоит выдра (самцы в среднем 51,8 + 2,04, самки в среднем 56,2 ± ± 0,60), затем следуют куницы — каменная и лесная, колонок, солонгой, норки американская и европейская, хорек черный, фуро, горностай, соболь, хорек светлый, барсук. Замыкает ряд ласка — самцы в среднем 13,2 ± 0,40, самки в среднем 14,5 ± 0,50.

Хвост облегчает зверькам поддержание равновесия при быстром беге, резких поворотах, прыжках и служит опорой при стоянии па задних конечностях. У полуводных норок и выдр хвост часто выполняет роль руля. Для лесной куницы (полудревесная форма) хвост имеет большое значение при планирующих прыжках с дерева на дерево и с дерева на землю.

Для куньих очень типично стоять на задних лапах — «столбиком». Такую позу они принимают при опасности, появлении неизвестного предмета, при обзоре окружающей местности, ориентации. Исключение составляет лишь европейская норка. За многие годы наблюдений никто ни разу не видел ее в такой позе.

Существенное различие размеров ушных раковин свойственно куницеобразным. Большие уши характерны для соболей и куниц, ведущих наземный и полудревесный образ жизни, а у полунорного барсука они слабо выделяются. Особенно малы уши у выдры. У нее в ушной раковине имеются вогнутые и выпуклые карманообразные утолщенные складки кожи, которые при нырянии плотно смыкаются между собой, препятствуя проникновению воды в слуховой проход. Ноздри имеют узкую щелевидную форму, в их верхней части мясистые полукруглые

выросты могут смыкаться, а в нижней остается небольшое овальное отверстие, из которого на поверхность воды поднимаются пузырьки выдыхаемого воздуха, образуя серебристую дорожку, указывающую подводный путь зверя. Осторожно всплывающая выдра обычно при опасности слегка высовывает голову, при этом ноздри, глаза и уши расположены е одной плоскости над самой водой. Это дает возможность, оставаясь мало заметной, ориентироваться одновременно при помощи обоняния, зрения и слуха. У норок, по-видимому, сравнительно недавно перешедших к полуводной жизни, нет существенных отличий в строении ушной раковины и ноздрей от близких к ним наземных хищников.

Для этого семейства характерны также прианальные парные железы. Они отсутствуют лишь у калана. Железы выделяют секрет (мускус) с характерным для каждого вида запахом и цветом. Этот орган начинает функционировать в раннем возрасте. Широкую известность приобрел хорек, который после скунса считается самый зловонным зверем. В действительности же черные хорьки и особенно светлые выделяют мускус лишь в редких случаях, при сильном раздражении и испуге, причем запах их мускуса значительно слабее, чем у многих других представителей семейства. Но стойкости и резкости запаха, выделяемого железами, представителей семейства можно ориентировочно расположить в таком порядке: американская норка, колонок, горностай, солонгой, европейская норка, хорьки — черный, фуро и светлый. У соболя, куницы, росомахи, выдры, барсука секрет прианальных желез трудно уловить человеку. Интересно заметить, что от хорька фуро исходит специфический сладковатый («медовый») запах.

Выделение секрета приобретает первостепенное значение в брачный период для особей обоего пола, облегчая возможность контактов и встреч. Мнение, что выделениями желез обеспечивается маркировка индивидуальной территории в целях отпугивания особей того же вида, носит антропоморфический характер; оно противоречит существующей практике массового отлова хищников у подкормочных точек и не подтверждается наличием высокой концентрации и плотности этих хищников в природе, в местах, оптимальных для их жизни.