- •Министерство сельского хозяйства

- •Предмет экология

- •5. Этические нормы и правила действуют только в мире людей и не распространяются на взаимодействие с миром природы.

- •6. Дальнейшее развитие природы мыслится как процесс, который должен быть подчинен процессу развития человечества.

- •Литература

- •Содержание

- •432980 , Г.Ульяновск, бульвар Новый Венец,1

5. Этические нормы и правила действуют только в мире людей и не распространяются на взаимодействие с миром природы.

6. Дальнейшее развитие природы мыслится как процесс, который должен быть подчинен процессу развития человечества.

Было бы ошибочным полагать. Что история развития общест-венного экологического сознания - это история безраздельного господст-ва антропоцентризма, когда человек противопоставляет себя природе и взаимоотношения с ней строит только на основе абсолютного прагма-тизма.

Действительно, в начальную эпоху бурного роста промыш-ленности широкое распространение в научных кругах имели теории, ко-торые объективно способствовали намечавшемуся разрыву человека с природой, неправильно истолковывали ход эволюционного развития биосферы. Среди этих представлений можно отметить настойчивые при-зывы сделаться властелинами природы, главенствовать над ней, различ-ные теории незыблемости и предопределенности гармонии общества и природы, по существу отрицавшие реальность угрозы экологического кризиса. В разное время эти и близкие к ним взгляды высказывали Г. Ге-гель, Б. Спиноза, Ф. Ницше, Р. Декарт и другие ученые.

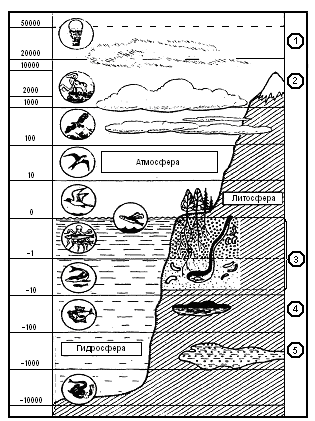

БИОСФЕРА - это своеобразная оболочка Земли, содержащая всю совокупность живых организмов и ту часть веществ планеты, которая находится в непрерывном обмене с этими организмами. Тер-мин ввёл в научный обиход австрийский учёный Э.Зюсс (1875), а совре-менное учение о биосфере разработал академик В.И.Вернадский (1926). Он понимал под биосферой область существования живого вещества, которая включает нижнюю часть атмосферы (до озонового пояса – на высоте 20-25 км), всю гидросферу- до максимальных глубин (11022 м) и верхнюю часть литосферы. На рисунке 5 показаны границы биосферы и распределение в ней живых организмов. Организмы связаны с окружаю-щей средой биогенным током атомов: своим дыханием и размножением; именно миграция химических элементов с помощью живых организмов и создаёт необходимые для них условия существования. В.И.Вернадский особо подчёркивал главенствующую роль человеческого фактора в раз-витии биосферы, что подтверждается в последствие десятилетия возник-новением ряда экологических проблем глобального масштаба. Как напоминание звучат слова основоположника о биосфере: «Биосфера – это среда нашей жизни, это та «природа», которая нас окружает, о которой мы говорим в разговорном языке. Человек – прежде всего - своим дыха-нием, проявлением своих функций, неразрывно связан с этой «приро-дой», хотя бы он жил в городе или в уединённом домике».

В целях комплексного изучения взаимоотношений человека и биосферы разработана и уже внедряется Международная программа ЮНЕСКО «Человек и биосфера» (МАБ).

Рисунок 5–Распределение живых организмов в биосфере

1-озоновый слой; 2-граница снегов; 3-почвы; 4-животные, обитающие в пещерах; 5-бактерии в нефтяных водах (высоты и глубины даны в метрах).

БИОТА (от греч. - жизнь) - исторически сложившаяся сово-купность живых организмов (растений, животных и микроорганиз-мов), населяющих какую - либо определённую территорию. В отли-чие от биоценоза эти организмы могут быть экологически не взаимосвя-заны. Термин предложил Э.Раковицэ.

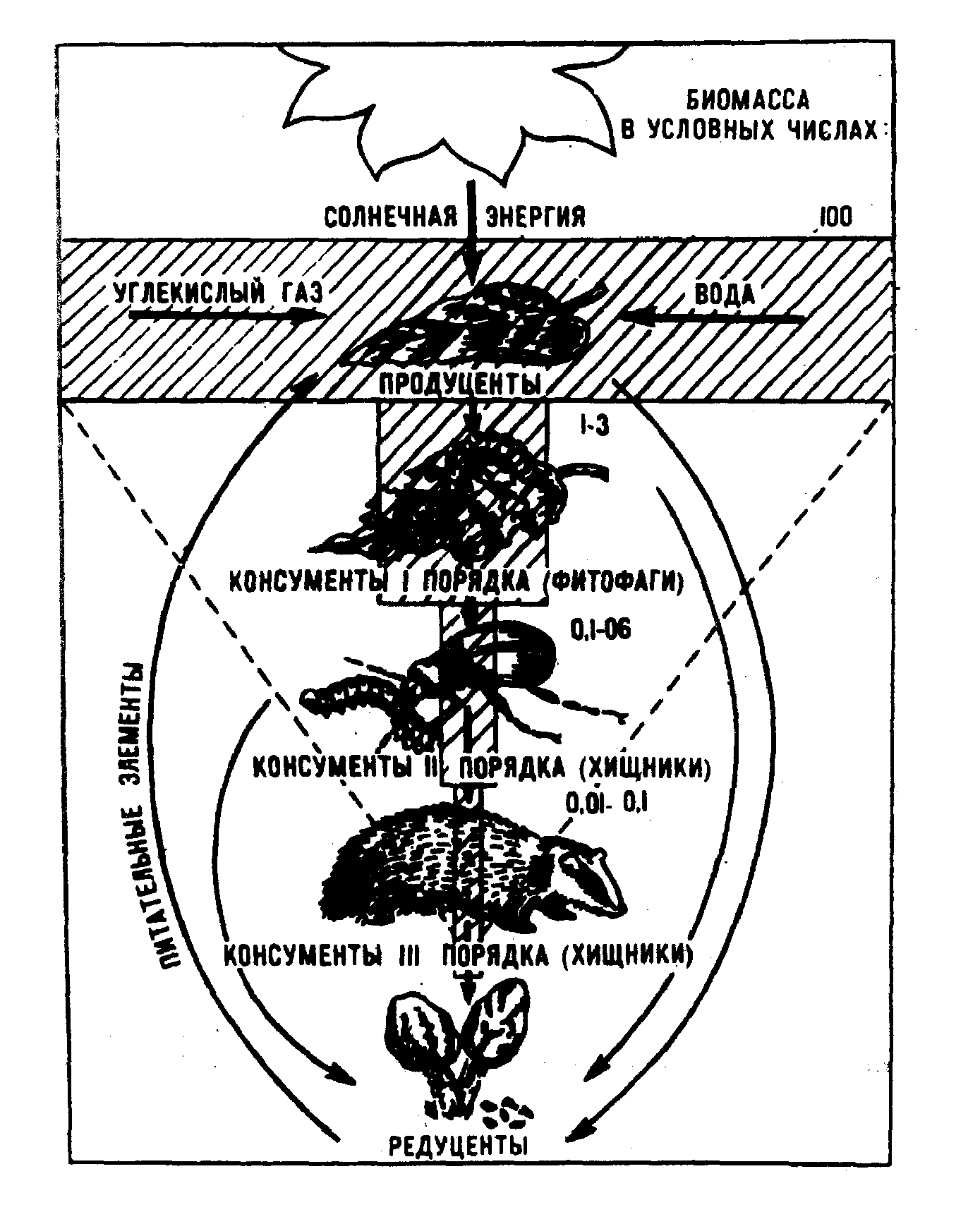

БИОЦЕНОЗ (от био…и греч. - совместно, вместе) - совокуп-ность популяций различных видов растений, животных и микроор-ганизмов, населяющих определённый биотоп. Термин введён немец-ким биологом К.Мёбиусом(1877). Любой биоценоз развивается на неор-ганическом субстрате (биотопе), который характеризуется определённым сочетанием абиотических параметров. Особую роль в биоценозах играет биологический круговорот, в котором принимают участие продуценты, консументы и редуценты. Все компоненты биоценоза тесно взаимос-вязаны. Различают два основных типа биоценозов: естественный и антропогенный (агробиоценоз), причём первый тип-это биотическое сообщество, в функционировании которого отсутствует влияние дея-тельности человека.

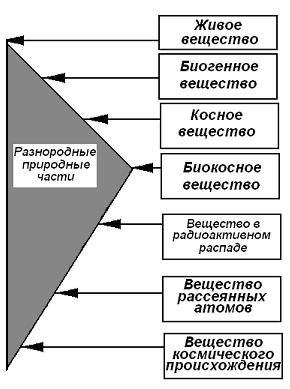

БИОГЕННОЕ ВЕЩЕСТВО - это органогенные осадочные породы, состоящие из продуктов жизнедеятельности живых организ-мов или представляющие собой их разложившиеся остатки (извест-няки, ракушечные породы, горючие сланцы, ископаемые угли, нефть и др.). Они являются источником чрезвычайно мощной потен-

циальной энергии. В.И.Вернадский отмечал, что вещество биосферы сос-тоит из 7 разнородных частей, геологически не случайных: живое ве-щество, биогенное, косное, биокосное и др. ( рисунок 6).

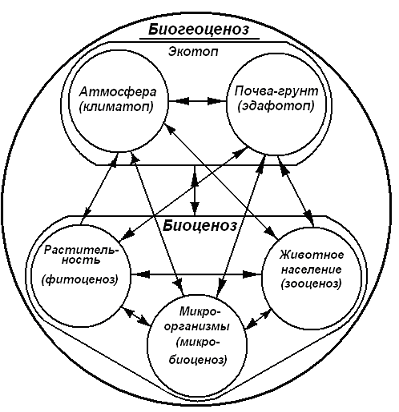

БИОГЕОЦЕНОЗ - по акад. В.Н.Сукачёву (1972) «участок земной поверхности, где на известном протяжении биоценоз и отве-чающие ему части атмосферы, литосферы, гидросферы и педосферы остаются однородными и имеющими однородный характер взаимодействия между ними и поэтому в совокупности образующие единый, внутренне взаимообусловленный комплексе ». На рисунке 7 показана структура биогеоценоза и схема взаимодействия между его компонентами. Видно, что биогеоценоз является совокупностью биоце-ноза и биотопа (экотопа). Биогеоценоз часто используется как синоним термина «экосистема».

Рисунок 6 - Основные типы веществ, слагающих биосферу Земли

БИОЛОГИЧЕСКИЙ КРУГОВОРОТ – это возникший однов-ременно с появлением жизни на Земле круговорот химических эле-ментов и веществ, осуществляемый жизнедеятельностью орга-низмов. Он играет особую роль в биосфере, в частности по этому поводу Н.В.Тимофеев – Ресовский писал: «Происходит огромный, вечный, пос-тоянно работающий биологический круговорот в биосфере, целый ряд веществ, целый ряд форм энергии постоянно циркулируют в этом боль-шом круговороте биосферы». Биологический круговорот осуществляет-ся в основном по трофическим (пищевым) цепям. Однако до последнего времени оценка биологического круговорота базировалась главным обра-зом на изучении показателей растительности как основного компонента наземных экосистем. Проведённые исследования показали, что поток та-

Рисунок 7- Структура биогеоценоза

ких биогенных элементов, как азот, фосфор, сера, через популяции мик-роорганизмов в круговороте примерно на порядок выше, чем через по-пуляции растений и животных.

Важным показателем интенсивности биологического круговоро-та является скорость обращения химических элементов. Отношение масс-сы подстилки к той части опада, которая формирует подстилку, служит показателем скорости разложения опада и освобождения химических элементов. Чем выше этот индекс, тем меньше интенсивность биологи-ческого круговорота в данной экосистеме. По данным В.А.Ковды, наи-большей величиной индекса (более 50) характеризуются заболоченные леса и тундры. В тёмнохвойных лесах индекс составляет 10 – 17, в широ-колиственных – 3 – 4, в саваннах – не более 0,2. Во влажнотропических лесах растительные остатки практически не накпливаются (индекс не более 0,1), поэтому здесь биологический круговорот наиболее интен-сивный. Интересы данные о скорости биологического круговорота по ландшафтам России: в тундре на расположение 10 ц опада требуется около ста лет, в северной тайге количество опада увеличивается более, чем в два раза, а скорость его разложения – более, чем в четыре раза и составляет около 20 лет (в южной тайге – до 10 лет). В степных ланд-шафтах наземный опад разлагается за 1 – 3 года, а в сухих степях и пустынях менее, чем за год. Биологический круговорот, включая в свои многочисленные циклы и неживые компоненты, обеспечивает воспроиз-водство массы растений и животных, тем самым оказывая активное влияние на облик и состояние биосферы.

БИОЛОГИЧЕСКОЕ НАКОПЛЕНИЕ – это концентрация ря-да химических веществ (пестициды, тяжёлые металлы, радионук-леиды и др.) в трофических цепях экосистем. Зарубежными экологами уствновлена закономерность увеличения концентрации ДДТ по мере его перемещения по цепям питания. Так, если отношение содержания ДДТ в организме к его концентрации в воде принять за 1, то возрастание его количества по трофическим цепям можно выразить: для фитопланктона – в 800 раз, зоопланктона - 3200, рыб – хищников – 24000 – 42000, а для водоплавающих птиц, питающихся рыбой, - даже до 520000 раз. Среди морских безпозвоночных, обладающих способностью к накоплению вредных компонентов, выделяются двустворчатые моллюски, среди которых отдельные виды устриц в соём организме накапливают ДДТ в концентрациях, превышающих их дозы в 70000 раз.

Аналогично ведут себя и другие токсиканты: максимальные кон-центрации ртути обнаружены у 80% хищных рыб (щука, судак, окунь),обитающих в пресноводных водоёмах Канады и занимающих высшие ступени пищевых цепей. У млекопитающих повышенные кон-центрации ртути также фиксируются у хищников по сравнению с копыт-ными и грызунами. Весьма интересные исследования по содержанию тяжёлых металлов (меди, цинка, никеля, свинца, молибдена и др.) в американской норке проведены на территории Беларуси. Установлено, что концентрация в норке, занимающие верхние уровни пищевых цепей, тяжёлых металлов в 2 – 15 раз больше, чем в лягушках и рыбе. Основная масса токсикантов концентрируется в печени и почках животного. Избыток тяжёлых металлов у американской норки приводит к угнетению физиологических процессов, замедлению роста, нарушению обмена веществ и пр. В популяции американской норки из загрязнённых местообитаний преобладали самки (67%), тогда как в более чистых – доминировали самцы.

Биологическое накопление свойственно и зелёным растениям, которые аккумулируя определённые химические элементы, изменяют окраску хвои, листьев, цветков и плодов. Это иногда служит индика-торным признаком при поисках полезных ископаемых. Например, берёза и осина в Восточной Сибири накапливает в своей древесине значитель-ные содержания бария и стронция, что приводит к появлению необычной окраски – неестественно зелёного цвета. В ареале рассеяния урановых месторождений лепестки Иван – чая вместо розовых становятся белыми, у голубики тёмно – синие плоды приобретают белый цвет и т.д. Некото-рые растения обладают способностью поглащать и накапливать свинец (выхлопные газы автомобилей)в своих листьях: каштан конский, тополь пирамидальный, липа крупнолистовая, берёза пушистая и др. Зелёные растения способны также накапливать из воздуха и радиоактивные вещества: листья и хвоя деревьев могут извлекать до 50% радиоактивно-го йода. Эти свойства живых организмов можно использовать для инди-кации и контроля загрязнения окружающей среды различными токсикантами.

БИОСОЦИАЛЬНАЯ ПРИРОДА ЧЕЛОВЕКА отражается в том, что его жизнь определяется единой системой условий, в которую входят как биологические, так и социальные элементы. Это вызывает необходимость не только его биологической, но и социальной адапта-ции, т. е. приведения межиндивидуального и группового поведения в соответствие с господствующими в данном обществе, классе, социаль-ной группе нормами и ценностями в процессе социализации (путем усвоения знаний об этом обществе, классе и т.д.). Эту область челове-ческой природы изучает большая группа социальных дисциплин, с кото-рыми экология весьма тесно связана (социально-экономические науки). Биологическая адаптация человека весьма отличается от таковой в жи-вотном мире, так как стремиться сохранить не только его биологические, но и социальные функции при возрастающем значении социального фак-тора. Последнее обстоятельство имеет важное экологическое значение, и нашло свое отражение в экологическом подходе к определению понятия «человек».

БИОСФЕРНАЯ ЭТИКА - разработана спозиций экоцент-ризма российским ученым Ф. Я. Шипуновым (1990):

1. Прежде всего, не должно делать – много или мало – и выб-расывать в биосферу отравляющие вещества – ядохимикаты, фреоны, по-лихлорбифенилы и весь им подобный арсенал искусственного химичес-кого мира, который никогда не существовал в окружающей среде. Пото-му что всякое из этих веществ, взаимодействуя с природными, порож-дает в биосфере десятки и сотни других, так называемых парагенети-ческих веществ («пара» - рядом, около), многие из которых становятся более ядовитыми, чем исходные.

Следует воспроизводить естественные вещества и материалы, которые обычны в биосфере и разлагаются микроорганизмами, т. е. естественным путем.

2. Не должно повышать радиационный уровень биосферы, выбрасывая в нее искусственные радиоактивные изотопы от атомной энергетики и промышленности.

3. Не должно к тому же добавлять в собственную среду новые электромагнитные поля, так как они не исчезают бесследно и сказы-ваются на каждом живом существе.

4. Не следует растрачивать «основной капитал» энергии биосферы и ее окружения, потому что в них нет ни одной калории лишней энергии, которая могла быть использована даром и без последствий.

5. Нельзя уничтожать и разрушать виды твердых, газовых и жидких минералов, виды растений и животных, потому что они есть не только продукт физико - химического и биологического равновесия, определяющие организованность биосферы. Их нужно рассматривать и оберегать как драгоценное наше состояние, как продукт длительного планетарно - космического процесса.

6. Не следует тем более уничтожать и разрушать любые под-разделения биосферы – луга, болота, реки, озера, заливы, моря и т.п, где сложным образом взаимосвязаны и взаимодействуют разные виды живой и неживой природы.

7. Не должно создавать организованность биосферы техничес-кими средствами, потому что это есть отказ от более совершенной орга-низованности природы в пользу менее совершенной, это есть перевод биосферы на более низкую качественную ступень.

В самой простой форме принципы биосферной этики (по Ф.Я. Шипунову) таковы: уважение ко всему живому (и, в частности, к чело-веку), уважение к природе, т.е. биосфере и ее окружению, и уважение к Космосу.

БИОТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ - совокупность влияний жиз-недеятельности одних организмов на жизнедеятельность других, а также на неживую среду обитания. В последнем случае речь идет о способности самих организмов в определенной степени влиять на усло-вия обитания. Например, в лесу под влиянием растительного покрова создается особый микроклимат, или микросреда, где по сравнению с отк-рытым местообитанием складывается свой температурно - влажностный режим: зимой здесь теплее на несколько градусов, летом – прохладнее и влажнее. Особая микросреда создается также в дуплах деревьев, в норах, в пещерах и т.п.

БИОТОП - (био…и от греч. - место) - относительно однород-ное по абиотическим факторам жизненное пространство, занятое одним биоценозом. Он включает в себя минеральные и органические вещества, климатические факторы (свет, температура, влажность, рН сре-ды и др.), физико - химические свойства различных субстратов (почва, дно водоёма). Близок к понятиям «экотоп» и «местообитание вида». Между биоценозом и биотопом, вместе образующих биогеоценоз, существует тесное взаимодействие, основанное на постоянном обмене веществом и энергией. Условия окружающей среды на определенной территории: воздух, вода, почвы и подстилающие их горные породы. Именно в этой окружающей среде существует растительность, животный мир и микроорганизмы, составляющие биоценоз.

БИОЦЕНТРИЗМ И УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЭТИКА – фило-софские течения, которые являются промежуточным этапом на пути формирования нового экологического сознания (А.Швейцер, М. Ганди и др.). В их основе – «благоговение перед жизнью», равенство в своей самооценке всех живых существ, признание совершенства и духов-ности Природы, отказ от прагматического подхода в отношении к ней, и др. Мерилом развития современной цивилизации должно стать сохране-ние жизни. Жизнь – абсолютная ценность, все, что мешает жизни, выс-тупает как антиценность. Выдающийся мыслитель - гуманист А.Швейцер (1875 - 1965) отмечал: «Благодаря власти, которую мы приобрели над силами природы, мы освобождаемся от нее и ставим ее себе на службу. Но одновременно мы отрываемся от природы» и далее: «только этика благоговения перед жизнью совершенна во всех отношениях». По мнению А.Швейцера, недостатком всех существующих этических систем является полное исключение из них любых существ, отличных от человека.

БОЛЬШОЙ КРУГОВОРОТ ВЕЩЕСТВ В ПРИРОДЕ (ГЕО-ЛОГИЧЕСКИЙ) обусловлен взаимодействием солнечной энергии с глубинной энергией Земли и осуществляет перераспределение ве-щества между биосферой и более глубокими горизонтами Земли.

Осадочные горные породы, образованные за счет выветрива-ния магматических пород, в подвижных зонах земной коры вновь пог-ружаются в зону высоких температур и давлений. Там они переплав-ляются и образуют магму – источник новых магматических пород. После поднятия этих пород на земную поверхность и действия процессов вы-ветривания вновь происходит трансформация их в новые осадочные по-роды. Символом круговорота веществ является спираль, а не круг. Это означает, что новый цикл круговорота не повторяет в точности старый, а вносит что - то новое, что со временем приводит к весьма значительным изменениям.

Большой круговорот – это и круговорот воды между сушей и океаном через атмосферу. Влага, испарившаяся с поверхности Мирового океана (на что затрачивается почти половина поступающей к поверх-ности Земли солнечной энергии), переносится на сушу, где выпадает в виде осадков, которые вновь возвращаются в океан в виде поверх-ностного и подземного стока. Круговорот воды происходит и по более простой схеме: испарение влаги с поверхности океана – конденсация водяного пара – выпадение осадков на эту же поверхность океана.

Подсчитано, что в круговороте воды на Земле ежегодно участ-вуют более 500 тыс. км3 воды.

Круговорот воды в целом играет основную роль в формиро-вании природных условий на нашей планете. С учетом транспирации воды растениями и поглощения ее в биогеохимическом цикле, весь запас воды на Земле распадается и восстанавливается за 2 млн. лет.

БУФЕРНАЯ ЁМКОСТЬ ЭКОСИСТЕМЫ – способность экосистемы противостоять загрязнению; количество загрязнителя, которое экосистема может поглотить без заметных отрицательных последствий для неё. Это понятие иногда используют при оценке отдельных компонентов ландшафтов, а в частности буферность почвы – её способность сохранять кислотную реакцию (рН), особенно с кислот-ными дождями. Буферная ёмкость природных вод - способность воды к самоочищению от антропогенных загрязнителей и т.д.

ВОДНЫЙ БАЛАНС ЗЕМЛИ – количественная характерис-тика прихода (атмосферные осадки, речной сток) и расхода (испаре-.ние) земной поверхности за определённый период времени. Наиболее полные и достоверные данные по водному балансу Земли в целом и её крупных частей получены М.И.Львовичем (1986). Приток воды в Миро-вой океан, кроме атмосферных осадков, обусловлен ещё притоком реч-ных вод с периферической части суши, а испарение с поверхности океана достигает 1260 мм при годовом объёме 455 тыс.км3. В целом для всего земного шара существует один источник расхода – испарение, состав-ляющее 1030 мм в год (или 525 тыс.км3.

ВОЗДЕЙСТВИЕ - непосредственное влияние хозяйственной деятельности человека на окружающую природную среду. Выделяют следующие типы воздействия: преднамеренные и непреднамеренные, прямые и косвенные (опосредованные). К первому типу хозяйственной деятельности человека можно отнести добычу полезных ископаемых, строительство гидротехнических сооружений, вырубку лесов (под паш-ню и пастбища, для получения древесины) и др. Непреднамеренные воздействия возникают побочно с первым типом воздействия, в част-ности добыча открытым способом полезных ископаемых приводит к понижению уровня грунтовых вод, загрязнению воздушного бассейна, формированию техногенных форм рельефа (карьеры, терриконы, хвос-тохранилища) и др. В свою очередь вышеуказанные воздействия могут быть как прямыми, так и косвенными. Прямые воздействия (орошение) непосредственно влияют на окружающую среду – изменяют состав и структуру почв, приводят к вторичному засолению и пр. Косвенные воз-действия происходят опосредованно, т.е. через цепочки взаимосвязанных влияний.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ - комп-лекс мероприятий, направленных на получение природных ресурсов в раннее естественно наблюдавшемся количестве с помощью искус-ственных мер, после периода полного или частичного истощения этих ресурсов в результате антропогенного воздействия.

ВСЕМИРНАЯ СТРАТЕГИЯ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ (ВОПС) – объявлена 5 марта 1980 г. Большинством стран мира, подготовлена Международным союзом охраны природы и природных ресурсов (МОПС) при содействии ЮНЕП, ФАО и др. Основные цели: опреде-ление эффективных путей и методов для обеспечения сохранения при-родных ландшафтов; выявление экосистем и видов животных, наиболее нуждающихся в экстренных мерах по их охране; разработка рациональ-ных методов управления деятельностью человека по использованию ре-сурсов биосферы и т. д. В одной из статей ВСОП (ст. ХХIХ) отмечено, что всемирная стратегия охраны природы направлена «на управление использованием человечеством биосферы, экосистем и видов, состав-ляющие её, таким образом, чтобы они могли приносить устойчивую пользу настоящему поколению и в то же время сохранили свой потен-циал, чтобы соответствовать нуждам и стремлениям будущих поколений».

ВЫХОД ИЗ ГЛОБАЛЬНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КРИ-ЗИСА – важнейшая научная и практическая проблема современнос-ти. Над ее решением работают тысячи ученых, политиков, специалистов-практиков во всех странах мира. Задача заключается в разработке комп-лекса надежных антикризисных мер, позволяющих адекватно противо-действовать дальнейшей деградации природной среды и выйти на устой-чивое развитие общества. Попытки решения этой проблемы только одни-ми какими - либо средствами, например технологическими (очистные сооружения, безотходные технологии и т.д.), принципиально неверны и не приведут к необходимым результатам. Преодоление экологического кризиса возможно лишь при условии гармоничного развития природы и общества. Это достижимо лишь на основе реализации комплексного под-хода к решению природоохранных проблем, на путях устойчивого разви-тия общества (конференция ООН, Рио - де - Жанейро, 1992 г.).

ГИДРОСФЕРА – водная оболочка Земли, которая вклю-чает мировой океан, воду, суши (реки, озёра ледники), подземные воды. Она является средой обитания гидробионтов, встречающихся во всей толще воды – от плёнки поверхстного натяжения (эпинейстона) до максимальных глубин океана. Гидросфера находится в тесной связи с литосферой (подземные воды), атмосферой (парообразная вода) и живым существом, в состав которого входит вода в качестве обязательного ком-понента. Общий объём гидросферы составляет 1454000 тыс. км3 (или около 1,5 млрд. км3). Как видно из таблицы 2 подавляющая часть гидросферы (94%) приходится на мировой океан (занимает около 71% всей площади планеты), затем идут подземные воды и ледники. На долю поверхностных вод в гидросфере приходится весьма малый объём (всего 0,0001%), но исключительная их активность (меняется в среднем каждые 11 дней), служит началом формирования всех источников пресных вод на суше. Гидросфера является не только колыбелью жизни, Но и определяет облик нашей планеты. По этому поводу В. И. Вернадский писал: «Вся масса воды в жидкой, и в газообразной, и в твёрдой форме находится в непрерывном движении, переполнена действенной энергией, сама вечно меняется и меняет всё окружающее. Картина видимой природы определяется водой».

Таблица 2 - Распределение водных масс в гидросфере Земли (по М.И. Львовичу.)

|

Часть гидросферы |

Объём воды, тыс. км3 |

% от общего объёма вод |

|

Мировой океан |

1370000 |

94,0 |

|

Подземные воды, в т. ч. зоны активного водообмена |

60000 4000 |

4,0 0,3 |

|

Ледники |

24000 |

1,7 |

|

Озёра |

280 |

0,02 |

|

Почвенная влага |

80 |

0,01 |

|

Пары атмосферы |

14 |

0,001 |

|

Реки |

1,2 |

0,0001 |

|

Вся гидросфера |

1454000 |

100 |

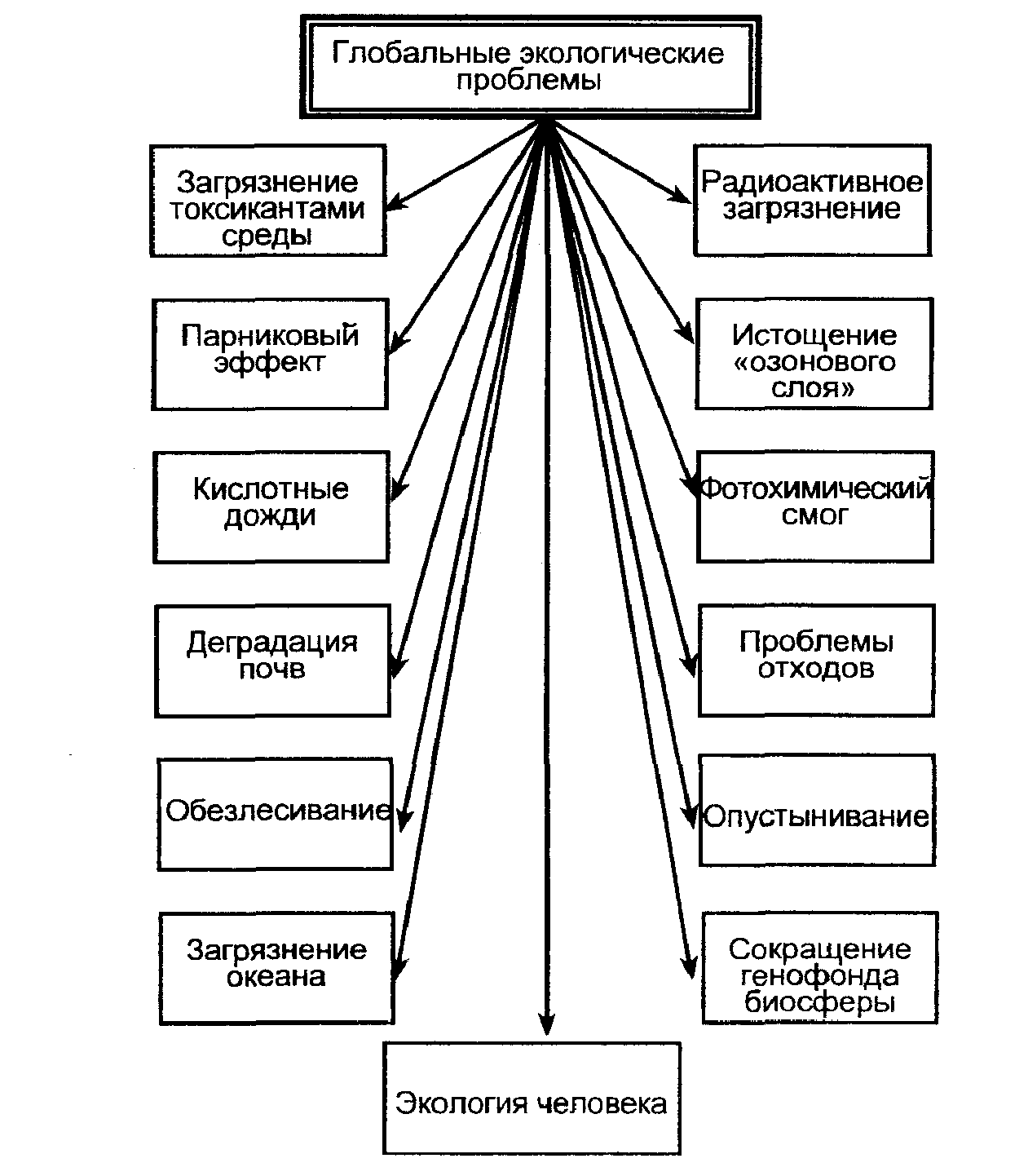

ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ – это комплексная научная дисциплина, изучающая основные закономерности развития биос-феры в целом, а также возможные её изменения под влиянием дея-тельности человека. Значительный интерес к глобальным экологичес-ким проблемам возрос в последние десятилетия, когда выяснилось, что хозяйственная деятельность человека начала оказывать влияние на круп-номасштабные природные процессы. Вероятно, забыли слова В.И.Вер-надского: «Лик планеты - биосфера - химически редко меняется челове-ком сознательно и главным образом бессознательно. Меняется человеком физически и химически воздушная оболочка суши, все её природные воды» Именно глобальная экология признана изучать взаимоотношения человека с окружающей средой в планетарном масштабе. Это связано с тем, что возникли негативные экологические последствия воздействия антропогенных факторов на биосферу Земли: парниковый эффект, кис-лотные дожди, истощение «озонового слоя», обезлесивание, опустыни-вание и др. (рисунок 8). Вышеуказанные проблемы с их катастрофи-ческими последствиями ставят под угрозу благополучное существование современной цивилизации.

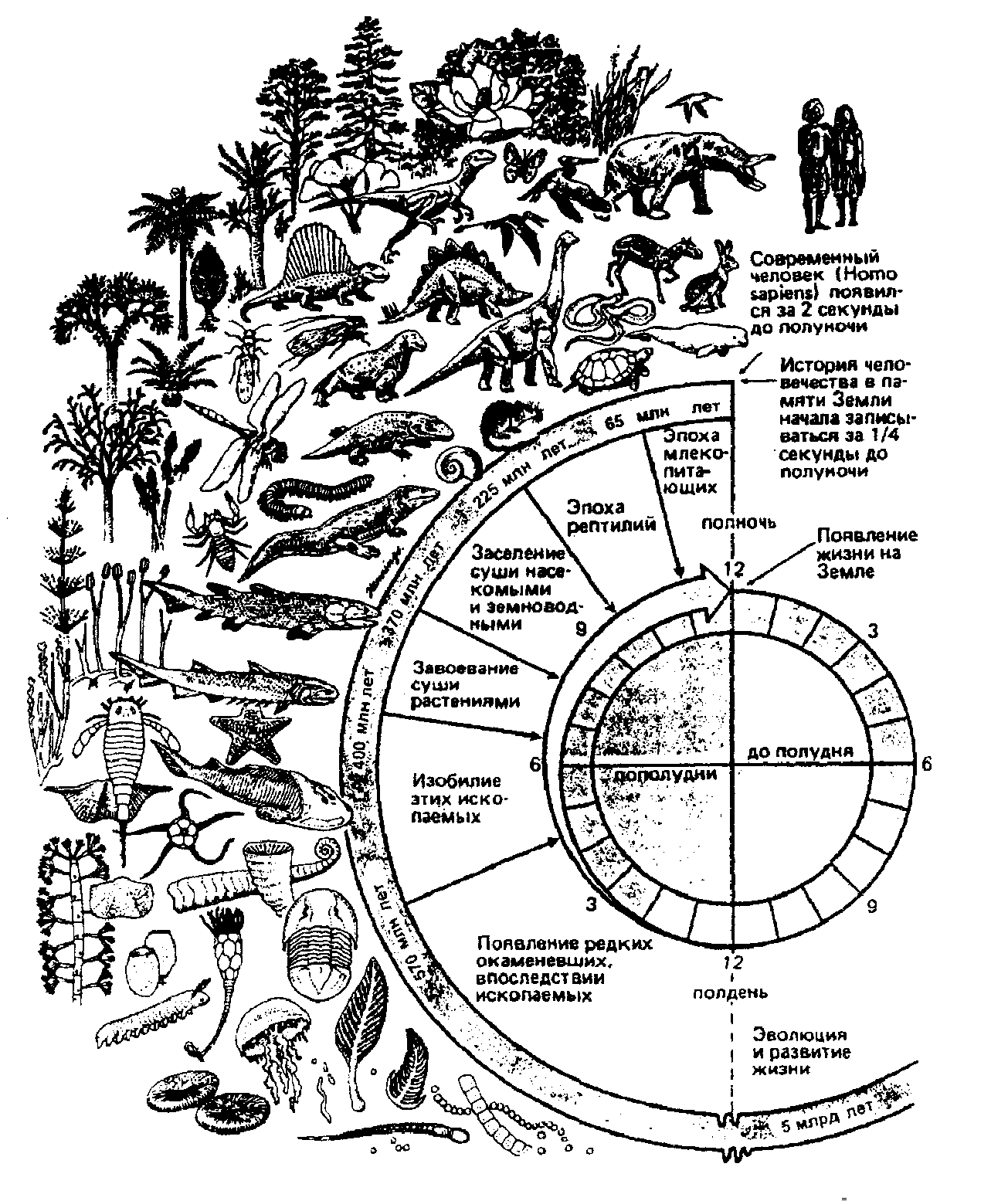

ГЕОХРОНОЛОГИЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ – последователь-ность исторического развития различных форм жизни на нашей пла-нете в результате эволюции. Биологическая эволюция представляет со-бой развитие организмов от более низких ступеней организации живого до современных высокоорганизованных форм; или необратимое и в известной мере направленное историческое развитие живой природы, сопровождающееся изменением генетического состава популяций, формированием адаптаций, образованием и вымыванием видов и т.д. Наличие биологической эволюции подтверждается прежде всего много-численными палеонтологическими, а также физиологическими, биохи-мическими, генетическими данными. В результате тесного взаимо-действия живых организмов с абиотической средой происходило и био-генное преобразование различных оболочек Земли (атмосферы, гидро-сферы, почв и др.). Так, в докембрии преобладали бактерии и сине-зелё-ные водоросли, в палеозое проявляются более высокоорганизованные формы жизни - первые наземные растения (псилофиты), насекомые, зем-новодные, голосеменные растения; в мезозое - рептилии возникают пок-рытосеменные растения и, наконец, в кайнозое - различные млекопи-тающие и в конце эры - человек.

В.О.Ковалевкий - один из основателей эволюционной пален-тологии - отмечал ускорение темпов развития органического мира от древнейших времён к современной эпохе. В 1871 году он писал: «Инте-ресен факт ускорения хода жизни каждая следующая большая эпоха Земли короче предыдущей, и в это короткое время успевало народиться

Рисунок 8 –Глобальные экологические проблемы биосферы

и вымереть больше разнообразных форм, чем в предыдущую эпоху». Этот важный факт хорошо подтверждается рисунком 9, где показана эволюция живых организмов на Земле (в сравнении с суточным ходом часовой стрелки). Видно, что современный человек появился всего за 2 секунды до полуночи. Однако его кратковременная жизнь и деятельность привели к вымиранию многих видов растений и животных на Земле.

Рисунок 9 – Геохронология биологической эволюции на Земле (в сравнении с суточным ходом часовой стрелки) (по Т.Миллеру, 1993)

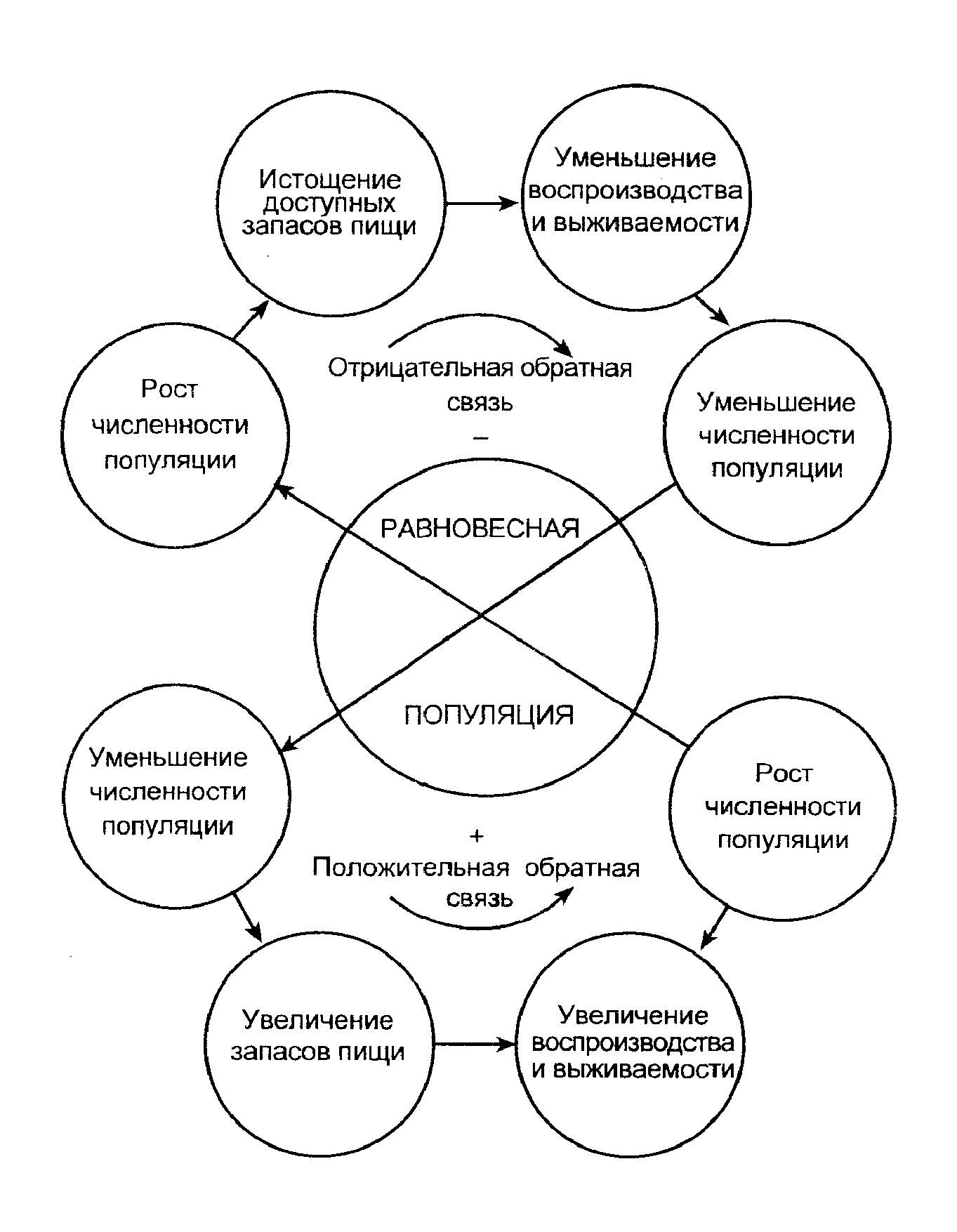

ГОМЕОСТАЗ (от греч. - похожий и неподвижность, стояние) – способность организма или системы организмов поддерживать дина-мически устойчивое равновесие в изменяющихся условиях среды. Первую попытку выявить механизмы гомеостаза в живой природе сделал К.Линней (1760). Обобщённую концепцию гомеостаза и термин предло-жил У.Кеннон (1929). Наиболее совершенен гомеостаз у млекопитаю-щих.

Рисунок 10 – Гомеостаз в популяции животных, регулируемый доступностью пищевых ресурсов

На рисунке 10 показан гомеостаз в популяции животных, регу-лируемый доступностью пищевых ресурсов. Численность популяции определяется как внутренними (генотип, возрастная структура, внут-ривидовая конкуренция), так и внешними (погода, хищники, болезни и межвидовая конкуренция) факторами. Многие из них оказывают прямое или косвенное воздействие на качество и количество доступной для жи-вотных пищи (И.И.Дедю,1989). Довольно часто используется термин «гомеостаз экосистемы» - динамическое равновесие природной эколо-гической системы, поддерживаемое регуляторным возобновлением основных её компонентов и постоянной саморегуляцией во всех её звеньях, применительно к живому организму

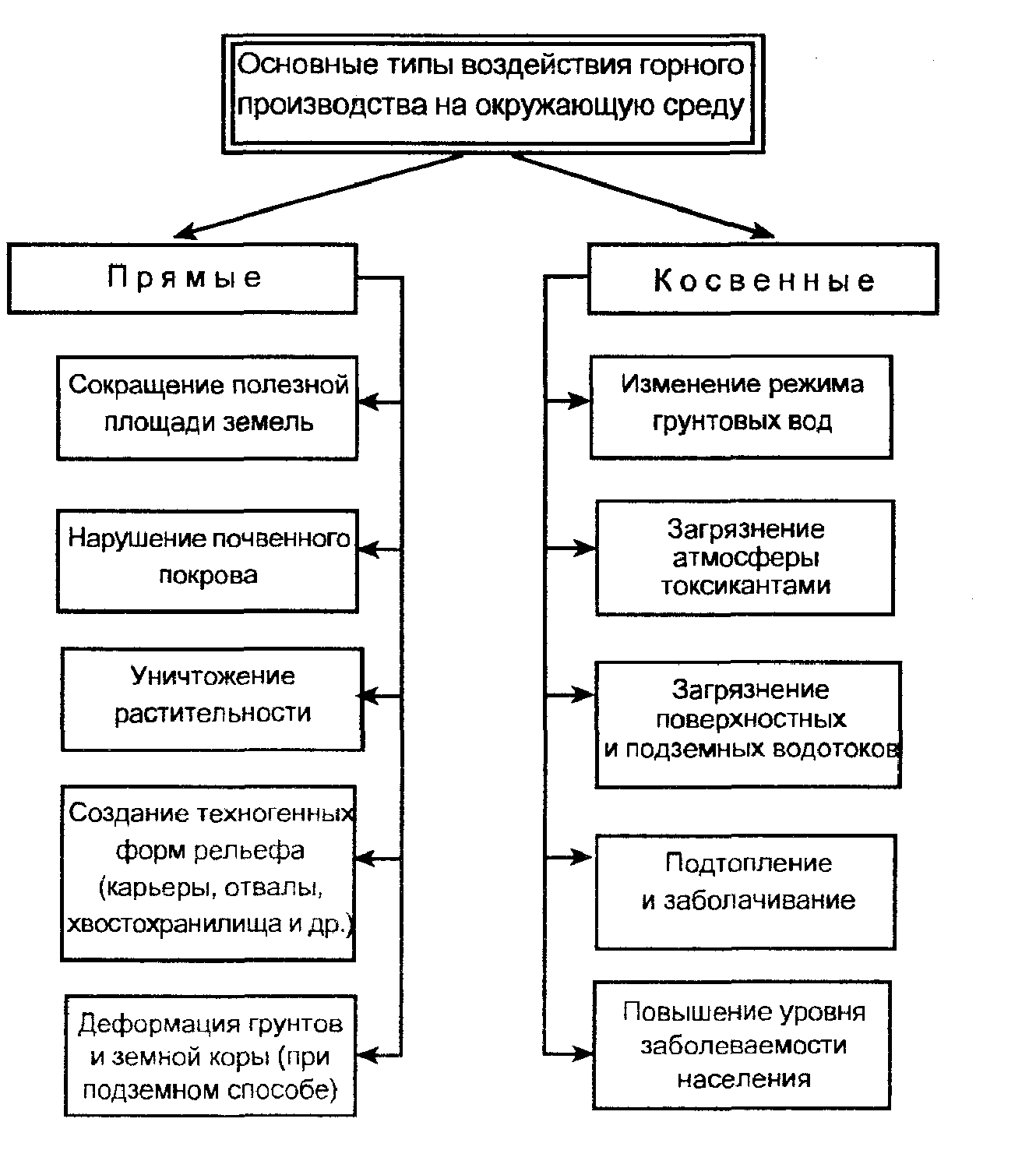

ГОРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО - связано с добычей из земных недр различных полезных ископаемых (уголь, нефть, газ, соли, полиметаллы, минералы и др.). Наибольшие воздействия на земную поверхность происходят при открытом способе разработки месторож-дений, на долю которого в нашей стране приходится более 75% объёма горного производства. В настоящее время в России общая площадь зе-мель, нарушенных при добыче полезных ископаемых (уголь, железные руды, нерудное сырьё, торф и пр.), а также занятых отходами горного производства, превысила 2 млн.га, из которых 65% приходится на евро-пейскую часть страны. Только в Кузбассе угольными карьерами занято более 30 тыс.га земель, а в районе Курской магнитной аномалии (КМА) – более 25 тыс.га плодородных угодий. Аналогичные примеры имеются и по западноевропейским странам (Германия, Великобритания, Франция, Румыния и др.), в частности в Великобритании открытая разработка полезных ископаемых привела к деградации сельскохозяйственных земель на площади более 70 тыс.га.

На рисунке 11 показаны основные типы воздействия горного производства на окружающую среду.

Так, прямые воздействия проявляются в сокращении полезной площади земель, в уничтожении почвенного покрова и растительности, в создании техногенных форм рельефа, в деформации грунтов. Стали не-редки техногенные землетрясения, в частности в 1983 году в результате производства горных работ на руднике ПО «Апатит» (Кольский по-луостров) произошли крупные деформации горного массива, приведшие к разрушению подземных и поверхностных зданий и сооружений. Кос-венные воздействия проявляются в изменении режима грунтовых вод, в загрязнении воздушного бассейна, поверхностных водотоков, в забола-чивании и т.д. Среди загрязнителей воздушной среды выделяются преж-

Рисунок 11 - Основные типы воздействия горного производства на окружающую среду

де всего запылённость и загазованность. Подсчитано, что из подземных горных выработок шахт и рудников ежегодно в атмосферу поступает около 200 тыс.т. пыли; добыча угля (в количестве 2 млрд.т. в год) их 4000 шахт в различных странах мира сопровождается выбросом в атмосферу 27 млр.м3 метана и 17 млрд.м3 углекислого газа. Горное производство негативно влияет на поверхностные водотоки и режим подземных вод, в частности ежегодно из угольных шахт на поверхность откачивается бо-лее 2,4 млрд.м3 загрязнённых шахтных вод. Всё это в конечном счёте приводит к повышению заболеваемости (гипертония, ишемия сердца, болезни дыхательных путей, злокачественные опухоли и др.) работников горнорудной промышленности.

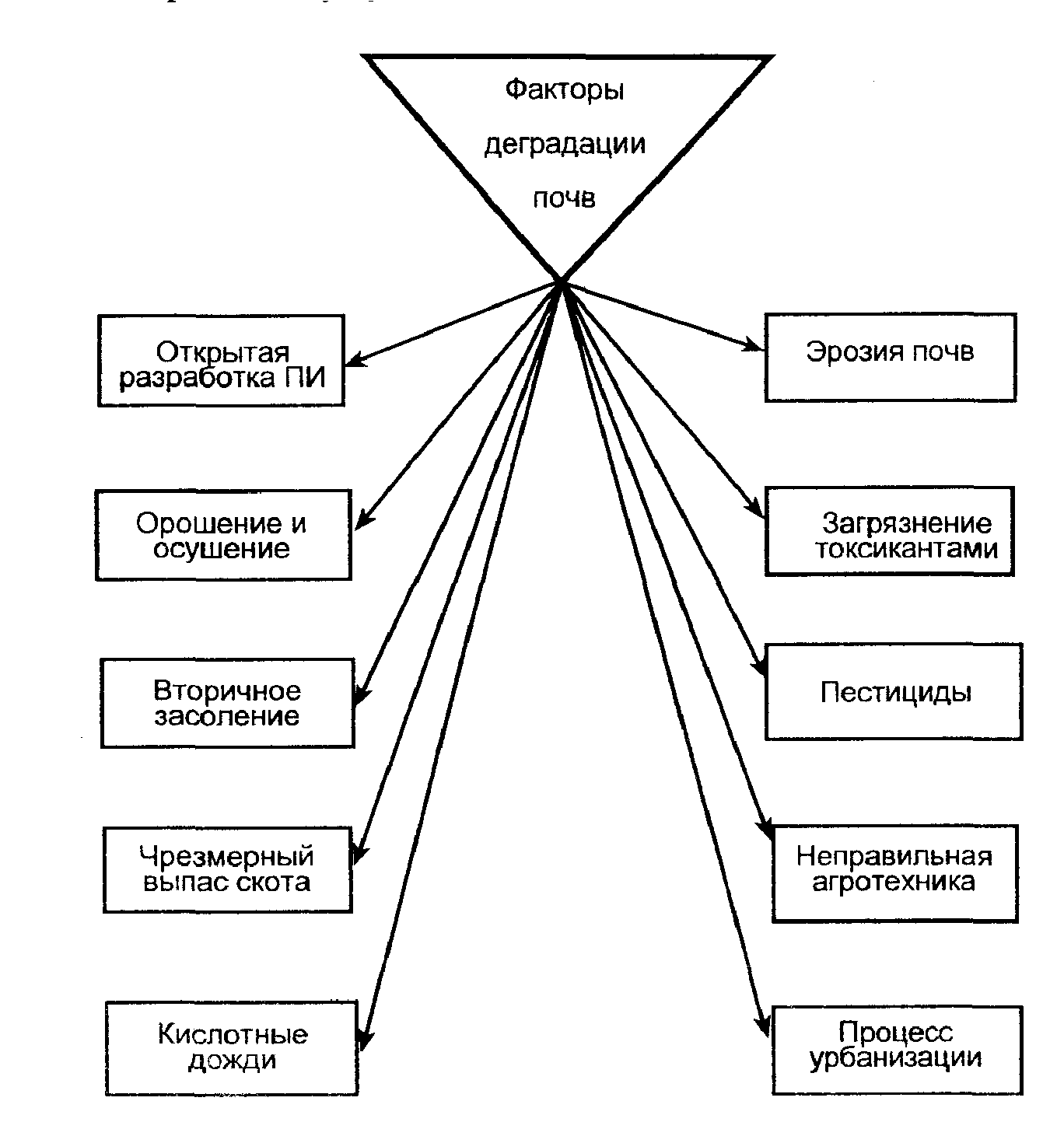

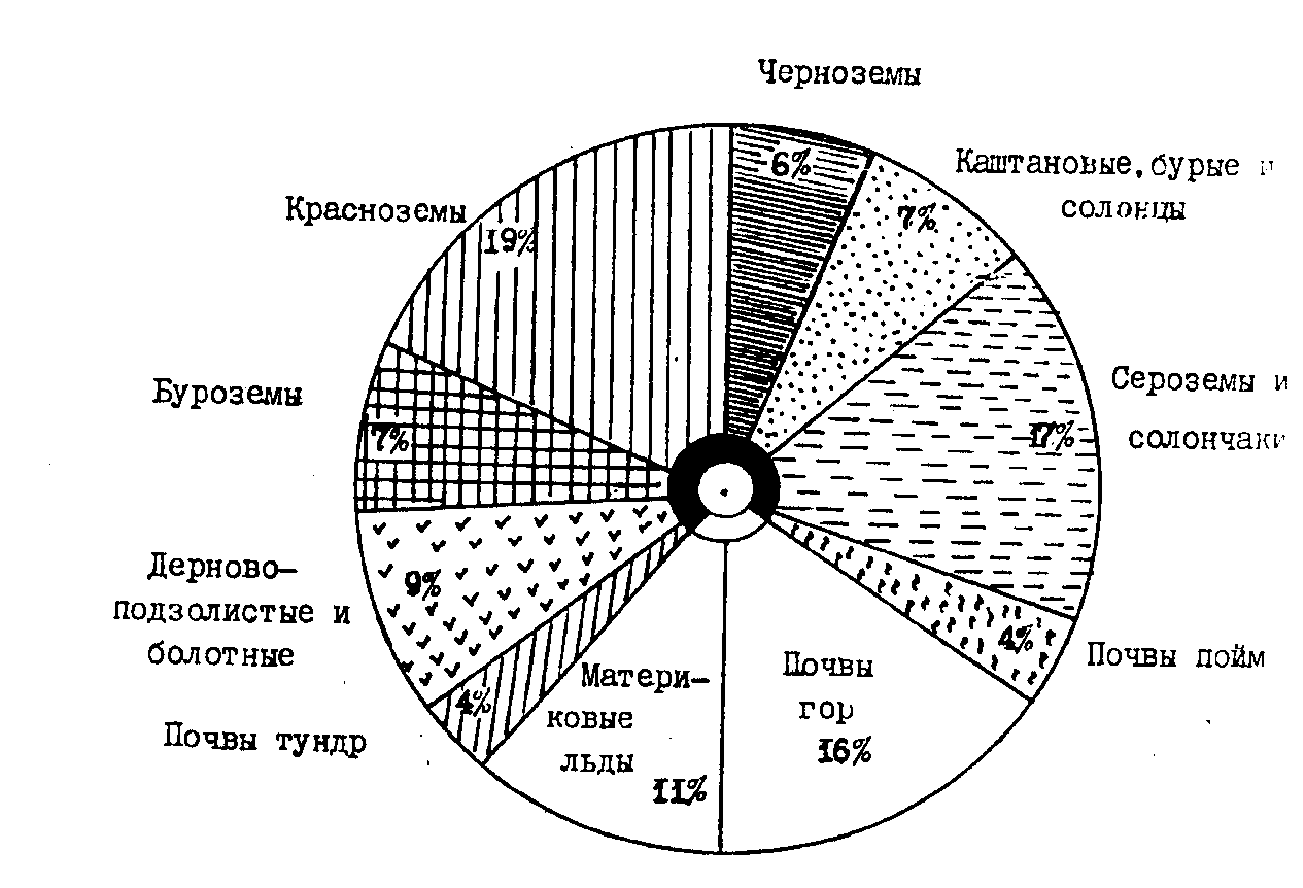

ДЕГРАДАЦИЯ ПОЧВ - постепенное ухудшение свойств почв (уменьшение содержания гумуса, разрушение структуры, сни-жение плодородия), вызванное изменением условий почвообразова-ния главным образом под влиянием хозяйственной деятельности человека. На рисунке 12 показаны основные факторы деградации почв (эрозия, орошение и осушение, загрязнение токсикантами, применение пестицидов и др.). Одной из острых проблем многих регионов земного шара является эрозия почв, причём в настоящее время глобальные не-восполнимые потери верхнего слоя почвы на пахотных землях в мире достигает 23 млрд.т (особенно в Индии и Китае). Эрозия является одной из причин уменьшения содержания гумуса в почвах земного шара. По данным Г.С.Макуниной (1991), общие потери гумуса в различных типах почв мира составили (в среднем, в %): для дерново-подзолистых - 27%, для бурых и серых лесных - 30, для чернозёмов - 35, для каштановых - 29, для серозёмов - 14, для красно - жёлтых ферраллитных почв - 50% от исходных данных. Значительно ускоряют процессы деградации почв так-же осушение и орошение, чрезмерное применение пестицидов, загрязне-ние почв тяжёлыми металлами и пр.

Американский эколог Л.Браун (1992) подразделил сельскохо-зяйственные угодья по степени деградации на три категории:

- слабой деградации - те земли, потенциальная производитель-ность которых снижена менее чем на 10%;

- умеренной деградации - соответственно на 10 - 15%;

- сильной деградации - соответственно более 50% (таблица 3)

Рисунок 12 – Факторы деградации почв

Из таблицы 3 видно, что сильно деградированные земли имею-тся во всех регионах мира, но таких земель гораздо больше в Африке, Азии и Южной Америке. По оценкам ФАО, сельское хозяйство стран мира из - за деградации земель ежегодно недополучает около 14 млн.т зерна. Аналогичные процессы отмечаются и в нашей стране, в частности за последние 15 лет площадь эродированных почв на сельскохозяйст-венных угодьях увеличилась на 55 млн.га. Недобор урожая сельхоз. куль-тур на эродированной пашне в среднем за год составляет 36%.

Таблица 3 - Степень деградации земель континентов земного шара (начало 80-х гг.)

|

Континент

|

Доля земель со степенью деградации, % | ||

|

слабой |

умеренной |

сильной | |

|

Южная Америка |

73 |

17 |

10 |

|

Северная Америка |

70 |

23 |

7 |

|

Европа |

69 |

25 |

6 |

|

Африка |

60 |

23 |

17 |

|

Азия |

56 |

28 |

16 |

|

Австралии |

38 |

55 |

7 |

|

Всего в мире |

60 |

30 |

10 |

Из общей площади сельхозугодий России 222млн.га (в том числе пашня - 132 млн.га), повышенную кислотность имеют около 43 млн.га, площадь засоленных почв в степных районах достигла 36 млн.га. Около 200 тыс.га только орошаемых земель не используется в сельскохо-зяйственном производстве (вторичное засоление, подтопление, иссуше-ние). Потери гумуса на сельскохозяйственных землях в среднем по Рос-сийской Федерации составляют 0,64м/га в год. Как отмечал наш знаме-нитый почвовед В.А. Ковда «разрушение почвенного покрова природ-ными процессами или ошибочными действиями человека может необ-ратимо лишить биосферу стабильности, нанести ущерб планете, жизни и человеку».

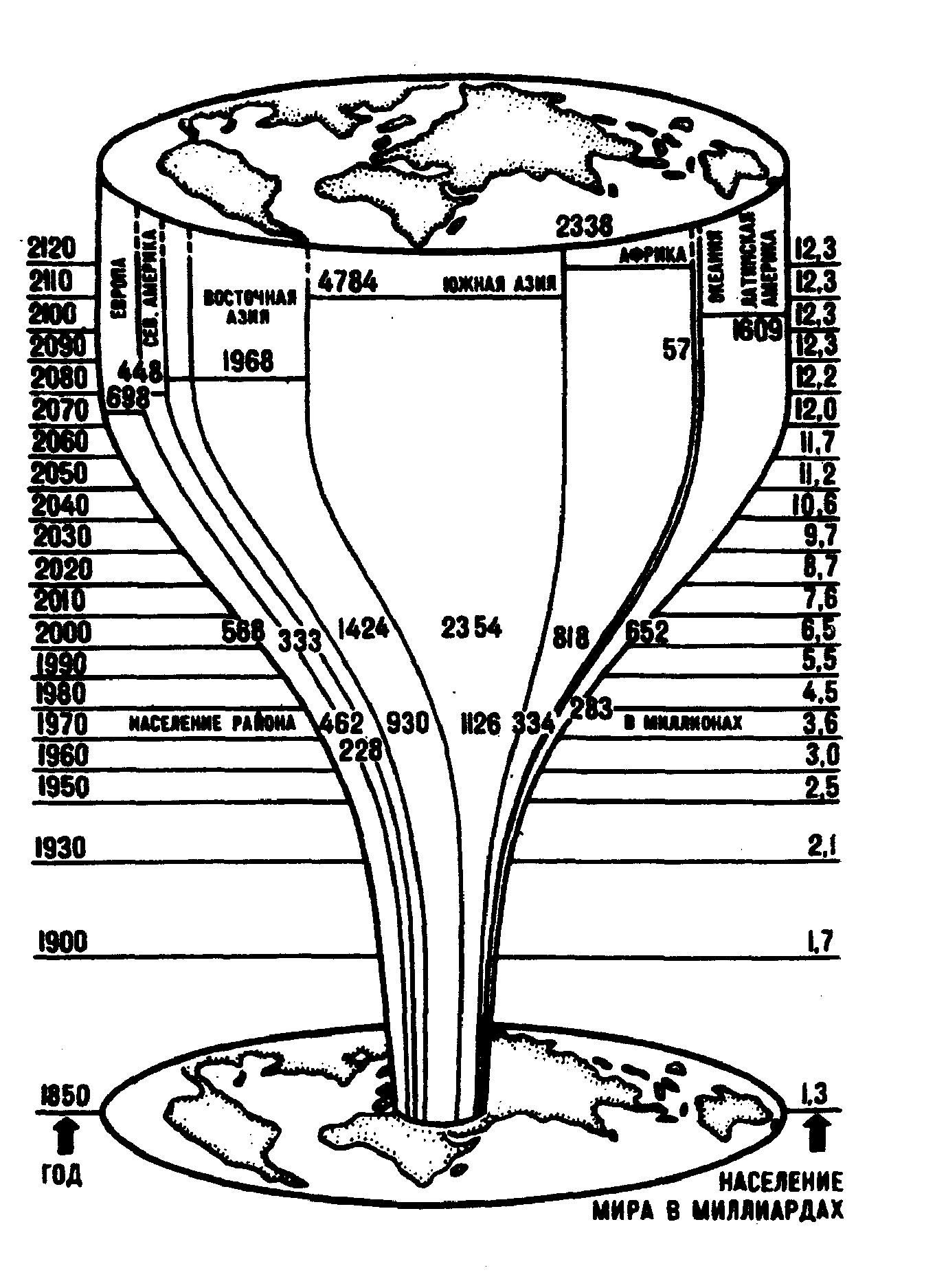

«ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ВЗРЫВ» - периодическое резкое увеличение численности населения, связанное с улучшением со-циально - экономических и других факторов. Характерен для совре-менного этапа демографической революции человечества. В настоящее время численность населения Земли увеличивается в ряде стран и регио-нов довольно высокими темпами. В таких регионах, как Западная Европа, Северная Америка и на территории б.СССР, отмечается сравнительно низкий рост населения- темп роста составляет в среднем 0,2-0,8%. В дру-гих же регионах (Юго-Восточная Азия, Латинская Америка, Африка, Индостан) отмечен высокий темп роста населения – в среднем 2,2-2,8%. На рисунке 13 представлена оригинальная диаграмма, составленная

Рисунок 13 - Демографические прогнозы роста населения планеты

экспертами ЮНЕСКО на основе демографических прогнозов. Она иллюстрирует рост населения нашей планеты - по масштабам и темпам безпрецедентный в истории человечества. Кривые диаграммы образуют чашу бокала, ширина которого показывает численность населения плане-ты при неизменной её площади. Видно, что быстрый рост населения начался с 1960г. И к настоящему времени превысил 5 млрд., а к концу XX в., очевидно, превысит 6 млрд. человек. По долгосрочным прогнозам к концу XXI в. произойдёт стабилизация населения Земли примерно на уровне 12 млрд. человек. При таком увеличении населения в отдельных регионах земного шара, где уже превышены предельно допустимые наг-рузки на природные экосистемы, может произойти деградация окружаю-щей среды.

Поэтому сейчас по линии ООН, ЮНЕСКО, ФАО уже проводятся исследования по решению глобальной продовольственной проблемы с учётом демографических, экологических, энергетических и других факторов.

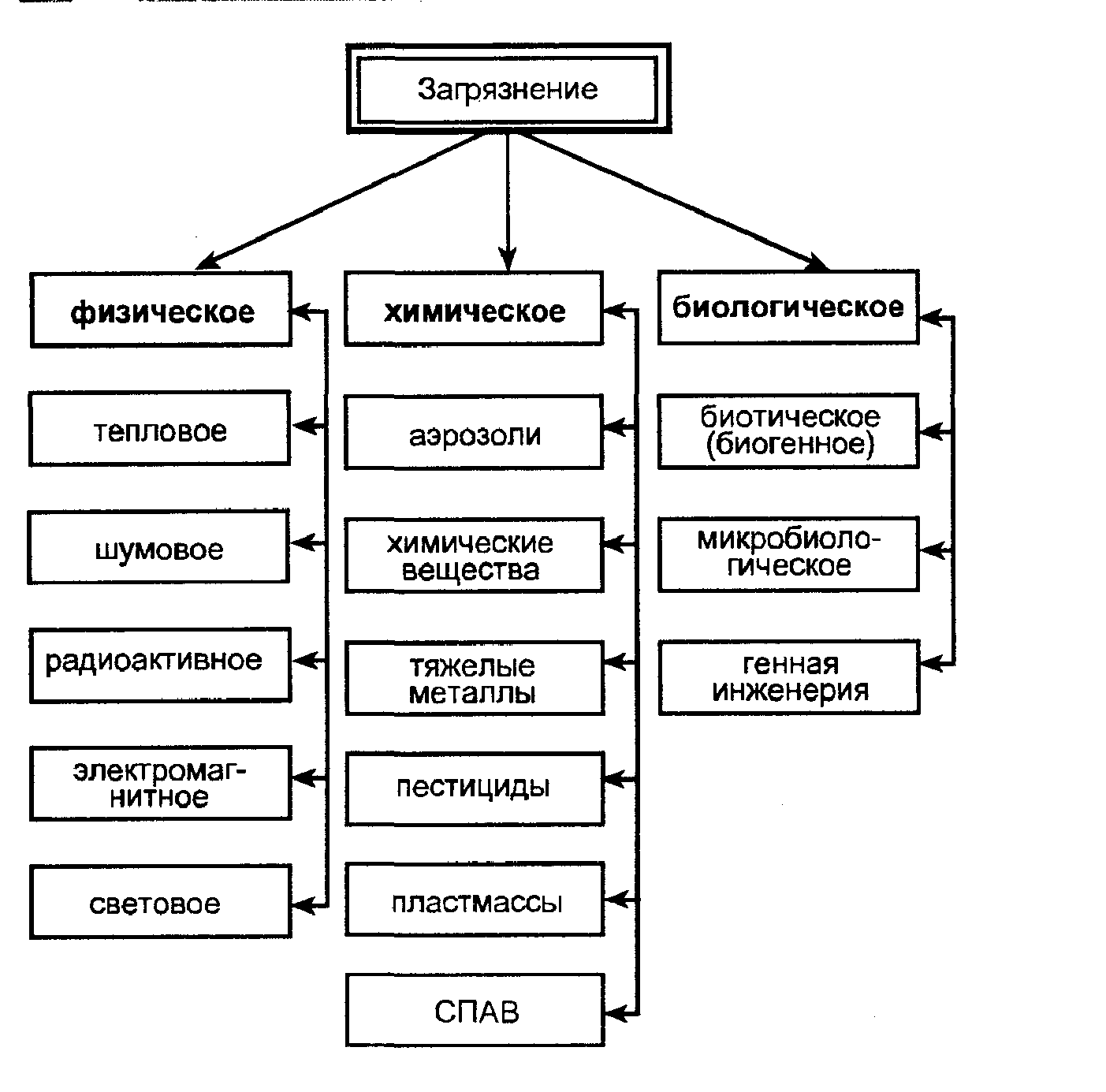

ЗАГРЯЗНЕНИЕ – привнесение в окружающую среду или возникновение в ней новых, обычно не характерных физико - хими-ческих и биологических веществ, оказывающих вредное воздействие на природные экосистемы и человека. Выделяют: естественное загряз-нение (вулканы, лесные пожары и пр.) и антропогенное, являющееся результатом хозяйственной деятельности человека, иногда по масштабам воздействия превосходящее природное. Различные типы загрязнения окружающей среды подразделяются на три основных: физическое, химическое и биологическое. (рисунок 14).

ЗАГРЯЗНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕКОЕ – случайное или связан-ное с деятельностью человека проникновение в эксплуатируемые экосистемы и технологические устройства чуждых им растений, животных и микроорганизмов (бактериологическое), часто оказы -

Рисунок 14 –Основные типы загрязнения окружающей среды

вает негативное влияние при массовом размножении пришлых видов. К биологическому загрязнению также можно отнести предна-меренную или случайную интродукцию живых организмов. Причём в ряде случаев новые виды оказываются более конкурентоспособными и начинают вытеснять местные (американская норка - европейскую, ондатра – выхухоль и др.). На территории нашей страны произрастает более 100 видов сорных растений, занесённых из других стран, в част-ности амброзия полыннолистая, пыльца которой является сильным аллергеном. В городах наличие свалок, несвоевременная уборка бытовых отходов привели к резкому увеличению численности синантропных жи-вотных (крыс, ворон, насекомых и пр.). Значительный вклад в био-логическое загрязнение среды вносят предприятия, производящие анти-биотики, ферменты, вакцины, сыворотки, биоконцентраты, т.е. предп-риятия промышленного биосинтеза, в выбросах которых присутствуют живые клетки микроорганизмов.

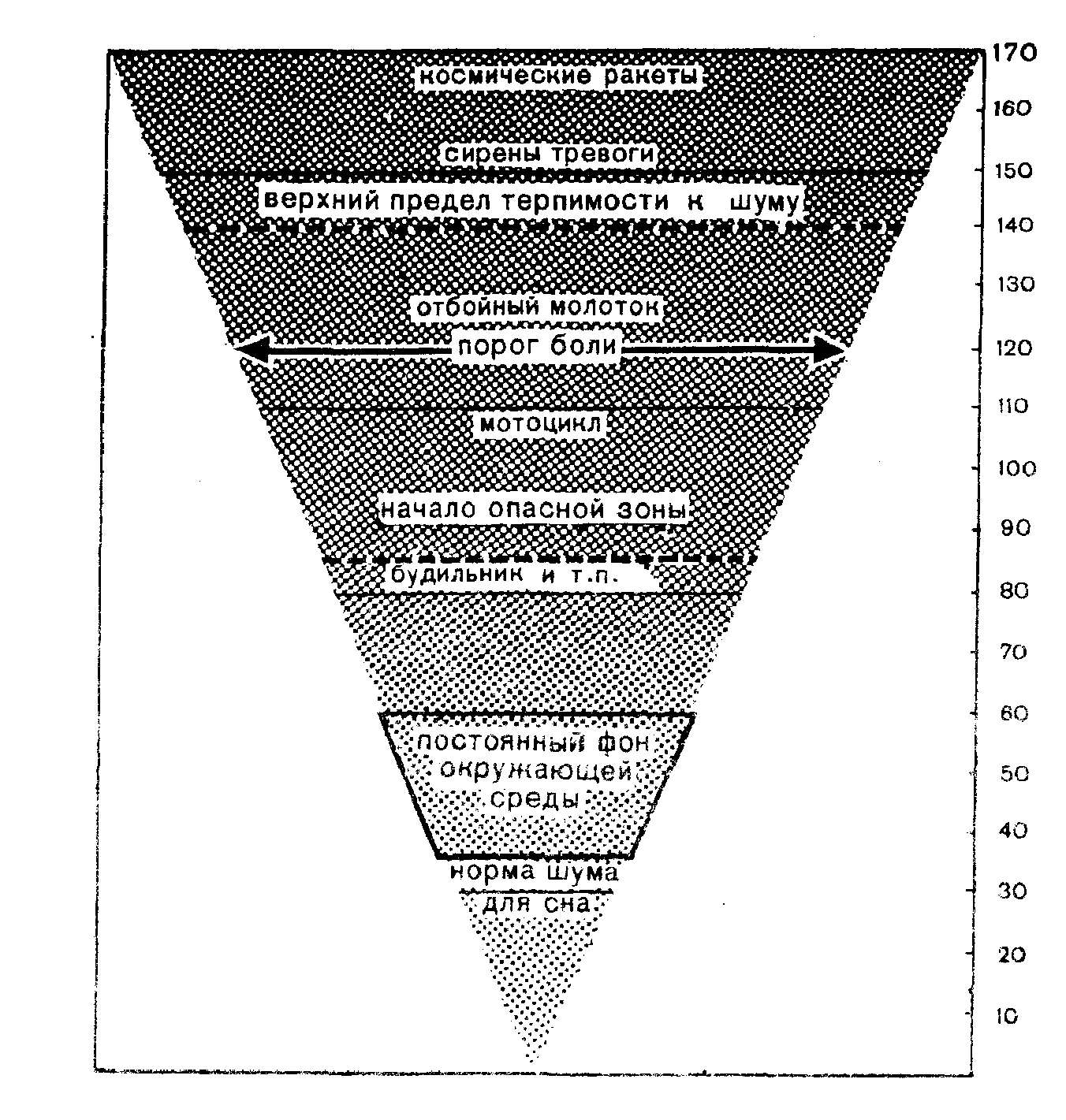

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЕ – связано с изменением фи-зических, температурно - энергетических, волновых и радиационных параметров внешней среды. Оно включает: тепловое, шумовое, элект-ромагнитное, радиоактивное, световое загрязнения. Так, тепловое воз-действие проявляется в ухудшение режима земной поверхности (тер-мокарст, солифлюкция, наледи и др.) и условий жизни людей. Источ-никами теплового загрязнения в пределах городских территорий служат: подземные газопроводы промышленных предприятий (140-1600С), теп-лотрассы (50-1500С), сборные коллекторы, коммуникации и пр. В пос-леднее время стали обращать внимание на электромагнитное загрязне-ние, связанное с высоковольтными линиями электропередач, электро-подстанциями, радио - и телепередающими станциями, а также с исполь-зованием микроволновых печей, компьютеров, радиотелефонов. Только в США и Великобритании имеется более 10 млн. персональных компью-теров. Исследования американских и скандинавских учёных показали, что при использовании видеотерминалами, создающими сильные магнит-ные поля (в диапазоне низких частот), у женщин возросла частота выки-дышей в 3,5 раза, отмечено ухудшение остроты зрения и развитие ката-ракты у операторов персональных компьютеров. Также установлено, что электромагнитные поля, создаваемые линиями высоковольтных передач, электротранспортом способствуют возникновению онкологических забо-леваний. Поэтому в 1993 году крупнейшие компании по производству компьютеров создали фонд по изучению их влияния на здоровье чело-века. Так, новейшие компьютеры оснащаются защитными фильтрами, которые полностью гасят электромагнитные излучения.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ХИМИЧЕСКОЕ – увеличение количества химических компонентов определённой среды, а также проникнове-ние (введение) в неё химических веществ, не свойственных ей или в концентрациях, превышающих норму. Особенно опасными компо-нентами для природных экосистем и человека являются техногенные аэрозоли, химические вещества, тяжёлые металлы, пестициды, пласт-массы, детергенты СПАВ и пр. В настоящее время в природной среде находится около 7 - 8 млн. химических веществ, причём их арсенал ежегодно пополняется ещё 250 тыс. новых соединений. Многие хими-ческие вещества обладают канцерогенными и мутагенными свойствами, среди которых особенно опасны 200 наименований (список составлен экспертами ЮНЕСКО). В него включены: бензол, асбест, пестициды (ДДТ, элдрин, линдан и др.),бенз(а)пирен, тяжёлые металлы (особенно ртуть, кадмий, свинец), разнообразные красители и пищевые добавки. По оценка ВОЗ, в мире около 600 млн. человек повержены воздействию атмосферы с взвешенной концентрацией диоксида серы и более 1 млн. человек- с вредной для здоровья концентрацией взвешенных частиц.

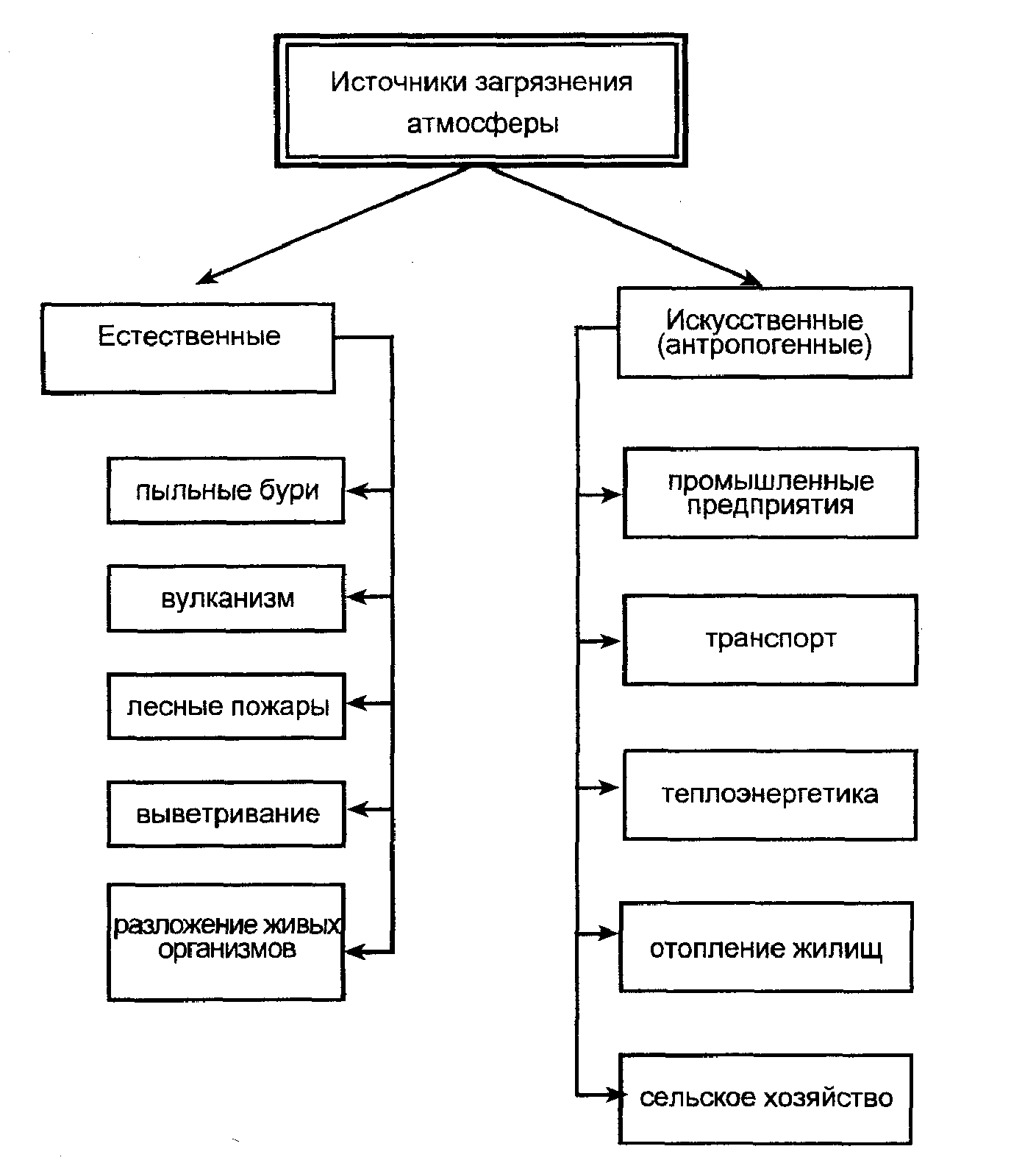

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА – привнесение в атмосферный воздух или образование в нём физико - химических агентов и ве-ществ, обусловленное как природными, так и антропогенными фак-торами (рисунок 15).

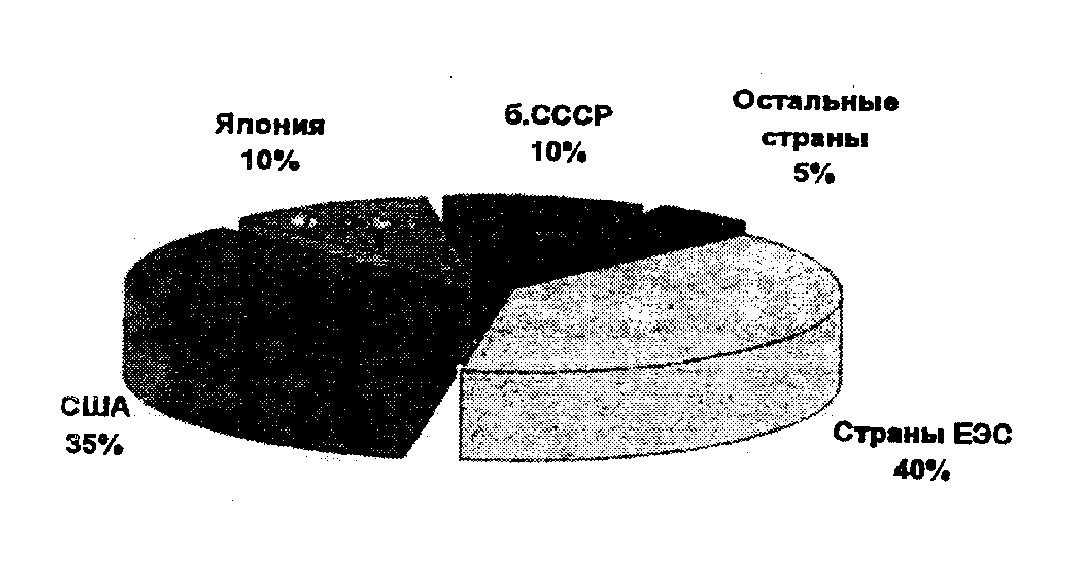

Естественными источниками загрязнения атмосферы служат извержение вулканов, лесные пожары, пыльные бури, процессы вывет-ривания и др. Особенно опасно воздействие катастрофических явлений природы, в частности извержение вулкана Кракатау в 1883 году, Катмай (Аляска) в 1912г., когда в атмосферу выбрасывалось 18-20 км3 пеплового материала. Пепел этих извержений распространился на большую часть поверхности Земли и вызвал уменьшение притока солнечной радиации на 10 - 20%, что привело к понижению среднегодовой температуры воздуха в северном полушарии на 0,50С. Аналогичные последствия имело извер-жение вулкана Пинатубо (Филиппины) в 1991г., которое сопровождалось выбросом в атмосферный воздух более 20 млн.т диоксида серы. Также источником запылённости атмосферы могут быть крупные лесные пожа-ры: летом 1915г. лесные пожары в Западной Сибири охватили площадь около 1,5 млн.км3, а дым от них распространился на площади около 6 млн.км. Однако в последние десятилетие антропогенные факторы загряз-нения воздуха стали превышать по масштабам естественные, приобретя глобальный характер. Как отмечает М.И.Будыко: «Из всех компонентов биосферы атмосфера обладает наибольшей способностью переносить возникшие в ней возмущения на большие расстояния. По этой причине атмосферные процессы являются основным механизмом превращения локальных воздействий человека на окружающую среду в глобальные изменения природных условий». К основным источникам загрязнения атмосферного воздуха относятся: промышленные предприятия, транс-порт, теплоэнергетика, сельское хозяйство и др. По агрегатному состоя-нию все загрязняющие вещества подразделяются на твёрдые, жидкие и газообразные, причём последствие составляют около 90% от общей массы выбрасываемых в атмосферу компонентов. В 1930 году в мире в атмосферу было выброшено более 400 млн.т четырёх главных поллю-тантов (загрязнителей ): диоксида серы оксидов азота, оксидов

Рисунок 15 – Источники загрязнения атмосферного воздуха

углерода и твёрдых частиц. При этом Россия не является основным пос-тавщиком этих веществ в атмосферу по сравнению с промышленно раз-витыми странами, в частности её вклад составляет: по диоксиду серы -12% (США - 21%),оксидам азота - около 6% (США - более 20%), оксиду углерода - 10% (США - 70%) и т.д. В 1993 - 1994 гг.в России из - за зна-чительного спада производства и закрытия многих предприятий нес-колько уменьшилось количество выбросов загрязняющих веществ от ста-ционарных источников, но зато возрос вклад транспорта. Так, в 1994 году в России количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от транспорта составило 16,5 млн.т (около 47% от общего коли-чества выбросов). Однако в ряде регионов на его долю (особенно авто-транспорт) приходится более половины выбросов (55% - в Приморском крае, 63% - в Калининградской области, 70% - в Пензенской области и Москве и т.д.). На одного жителя России приходится 342 кг» выбросов в атмосферу в год. В 84 городах РФ загрязнение воздуха более чем в 10 раз превышает предельно допустимые концентрации (ПДК). Из 148 млн. россиян 109млн. проживают в неблагоприятных экологических усло-виях, в т.ч. около 60 млн.человек при постоянном повышении ПДК ток-сичных веществ в воздухе. Всё это приводит к тому, что на загрязнённых территориях значительно возрастает заболеваемость населения, особенно детей, болезнями органов дыхания, крови, аллергическими болезнями, бронхиальной астмой и др.

ЗАКОН НЕЗАВИСИМОСТИ ФАКТОРОВ В.Р. ВИЛЬЯМСА: условия жизни равнозначны, ни один из факторов жизни не может быть заменен другим. Например, нельзя действие влажности (воды) заменить действием углекислого газа или солнечного света, и т.д.

ЗАКОН ЦЕЛОСТНОСТИ БИОСФЕРЫ можно сформули-ровать так: биогенный ток атомов между компонентами биосферы связывает их в единую материальную систему, в которой изменение даже одного звена, влечет за собой сопряженное изменение всех остальных. Следовательно, целостность биосферы обусловлена непре-рывным обменом веществ и энергии между ее составными частями.

ЗОНА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО БЕДСТВИЯ – территория с очень сильным и устойчивым загрязнением (содержание загрязняющих веществ более чем в 10 раз выше ПДК), разрушительной потерей про-дуктивности, необратимой тронсформацией экосистем, практически включающей их из хозяйственного использования. Деградация земель превышает 50% территории.

ЗОНА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КРИЗИСА – территория с силь-ным загрязнением (содержание загрязняющих веществ в 5 – 10 раз выше ПДК), резким снижением продуктивности экосистем. Деградация земель проявляется на 20 – 50% территории.

ЗОНА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА – территория с повы-шенным загрязнением (содержание загрязняющих веществ в 2 – 5 раз выше ПДК), заметным снижением продуктивности экосистем. Деграда-ция земель захватывает 5 – 20% территории.

ИОНОСФЕРА (термосфера) - слой атмосферы, простираю-щийся на высоте от 80 до 800км, для которого характерно значитель-ное повышение температуры. На высоте 200 км температура составляет 5000С, а на высотах более 600 км достигает 15000С. Под действием ульт-рафиолетовой солнечной радиации происходит ионизация газов, вызы-вающая диссоциацию молекул кислорода и азота. Отмечается высокое содержание молекулярных и атомарных ионов и свободных электронов. В ионосфере наблюдаются полярные сияния и магнитные бури, влияю-щие на состояние живых организмов в биосфере.

КОНТРОЛЬ ЗА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ – планомерное наблюдение (путём использования принципов экологического Мони-торинга) за состоянием и изменением экологически, медикобиологи-чески и социально - экономически важных компонентов окружаю-щей среды: качества воздуха и воды, радиации, растительного и животного мира и т.д. Так, в 1995 г. контроль за радиоактивным загряз-нением приземной атмосферы осуществлялся в России Росгидрометом на 544 пунктах отбора и анализа проб атмосферных выпадения (458 пунк-тов), атмосферных аэрозолей (53 пункта) и атмосферных осадков (31 пункт). Наблюдение за загрязнением атмосферного воздуха на терри-тории РФ осуществлялось подразделениями Росгидромета в 284 городах на 664 страницах, где фиксировались концентрации взвешенных частиц (пыли), диоксида азота, фенола, сероуглерода, бенз(а)пирена, фор-мальдегида, диоксида серы, бензола и др. Контроль за степенью загряз-нения различных компонентов окружающей среды также проводят раз-личные организации министерств и ведомств (Роскомнедр, Рослесхоза, Госкомсанэпиднадзора, Минприроды и др).

КОНСУМЕНТЫ (от лат. - потребляю) - организмы, потреб-ляющие готовые органические вещества, создаваемые фотосинтези-рующими или хемосинтезирующими видами (продуцентами). К ним относятся все животные, включая человека, часть микроорганизмов, па-разитические и насекомоядные растения. Отличают консументы: пер-вичные (первого порядка), питающиеся растительной пищей (травоядные животные), и вторичные (второго, третьего и последующих порядков), питающиеся животной пищей, а также растительноядными организмами, т.е первичными консументами.

КАДАСТР (франц. cadastre) – систематизированный свод сведений, количественно и качественно, характеризующих опреде-ленный вид природных ресурсов или явлений, в ряде случаев с их со-циально - экономической оценкой. Кадастры составляют специально уполномоченные органы Госкомэкологии России для комплексного учета природных ресурсов на территориях республик, краев и областей, рацио-нального их использования, для дифференциации платы за ресурсы и т.д.

Различают земельный, водный, лесной, кадастр недр, живот-ного мира, медико - биологический, промысловый и другие виды кадастров.

Земельный кадастр включает данные регистрации земле-пользователей (собственники, пользователи, арендаторы), учета коли-чества и качества земель, бонитировки (качественной оценки земель).

Водный кадастр – это свод систематизированных данных о водных объектах, водных ресурсах, режиме, качестве и использовании вод, а также о водопользователях. Он включает три раздела:

1) поверхностные воды;

2) подземные воды;

3) использование вод.

Источником сведений для составления и пополнения водного кадастра служит сеть наблюдательных гидрологических постов и режим-ных станций. Полученные данные обрабатывают с помощью специаль-ной автоматизированной информационной системы и доводят до потребителя.

Лесной кадастр – свод данных о лесах, степени их вовлече-ния в эксплуатацию, качественном составе, запасах древесины, ежегод-ного ее прироста и т.д. С помощью кадастра оценивают эколого - эконо-мическое значение лесов, решают вопросы охраны лесных ресурсов, другие практические вопросы (выбор лесосырьевых баз и др.). Анало-гичные или близкие к ним функции выполняют кадастры и других при-родных ресурсов.

В последнее время в связи с обострением экологической си-туации возникла необходимость учета размещения отходов по составу и степени токсичности, а также регистрации загрязнителей окружающей среды. Объектом регистрации служат все опасные и потенциально опас-ные вещества независимо от их происхождения, как производимые на территории России, так и ввозимые из - за рубежа.

КОНСЕРВАЦИОНИЗМ - учение о необходимости консер-вации природных ресурсов для будущих поколений и о справед-ливом их распределении. Авторы этого учения американские исследо-ватели Пауэлл и Фернау заменили прагматический сиюминутный подход к природопользованию лозунгом «Максимум природных благ для боль-шего числа людей на более длительный период».

КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ вошла в при-родоохранительный лексикон после Конференции ООН по окру-жающей среде и развитию (Рио - де-Жанейро, 1992 г.). В рамках этого Глобального экологического форума были сформулированы следующие основные принципы о неразрывности эколого - экономических связей:

- экономическое развитие в отрыве от экологии ведет к превра-щению планеты в пустыню;

- упор на экологию без экономического развития закрепляет нищету и несправедливость;

- подчеркивалось, что понятие устойчивого развития общества подразумевает обеспечение возможности удовлетворения потребностей людей без угрозы удовлетворить таковые для будущих поколений.

«Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию» была утверждена Указом Президента от 1 апреля 1996 г. В 1997 г. на заседании правительства одобрена «Государственная стратегия устойчивого развития Российской Федерации».

В этих документах отмечается, что, следуя рекомендациям и принципам, изложенным в резолюциях Конференции ООН по окру-жающей среде и развитию (Рио - де-Жанейро, 1992 г.) и руководствуюсь ими, представляется необходимым и возможным осуществить в Рос-сийской Федерации последовательный переход к устойчивому развитию, обеспечивающему сбалансированное решение социально – экономии-ческих задач и проблем сохранения благоприятной окружающей среды и природно - ресурсного потенциала в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущего поколений.

Решение этих задач возможно лишь в рамках такого эконо-мического развития страны, при котором не будет происходить разру-шения естественного биотического механизма регуляции окружающей природной среды, а улучшение качества жизни людей будет обеспе-чиваться в пределах допустимой емкости биосферы.

Исходя из этих принципиальных положений основными нап-равлениями перехода России к устойчивому развитию, были приняты следующие:

- создание правовой основы перехода к устойчивому развитию, включая совершенствование действующего законодательства;

- разработка системы стимулирования хозяйственной дея-тельности и установление пределов ответственности за ее экономические результаты, при которых биосфера воспринимается уже не только как поставщик ресурсов, а как фундамент жизни, сохранение которого долж-но быть непременным условием;

- оценка хозяйственной емкости локальных и региональных экосистем страны, определение допустимого антропогенного воздейс-твия на них;

- формирование эффективной системы организации устой-чивого развития и создания соответствующей системы воспитания и обучения.

ЛАНДШАФТ - конкретная территория, однородная по свое-му происхождению и истории развития, не делимая по зональным и азональным признакам, обладающая единым геологическим фунда-ментом, однотипным рельефом, общим климатом, единообразным сочетанием гидротермических условий, почв, биоценозов и, следова-тельно, однохарактерным набором простых геокомплексов (фаций, урочищ). Это одна из таксономических единиц классификации природно – территориальных комплексов. В зависимости от происхождения раз-личают ландшафты: агрокультурный (сельскохозяйственный), антро-погенный, геохимический, природный и др.

ЛАНДШАФТ АНТРОПОГЕННЫЙ - значительно изменён-ный или искусственно созданный человеком на природной основе ландшафт. По характеру воздействия выделяют: культурные (целенап-равленные воздействия - поле, луг), акультурные (в результате нерацио-нальной деятельности человека) и деградированные ландшафты, т.е. потерявшие способность выполнять функции воспроизводства здоровой среды.

ЛАНДШАФТ ГЕОХИМИЧЕСКИЙ - термин введён Б.Б.По-лыновым (1956) для обозначения участка земной поверхности, выде-ляемого на основе единства состава и количества химических эле-ментов и соединений. Интенсивность накопления определённых эле-ментов в ландшафте или, напротив, скорость самоочищения могут слу-жить показателем устойчивости данного ландшафта по отношению к антропогенным воздействиям. Элементы, активно мигрирующие в водах ландшафта и определяющие его способности, получили название типоморфных.

ЛАНДШАФТ ПРИРОДНЫЙ – ландшафт, сформировав-шийся исключительно под влиянием природных факторов и не испытавший воздействия деятельности человека. Обладает возмож-ностями естественного развития; устойчивость его структуры опреде-ляется процессами саморегуляции.

ЛАНДШАФТ ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ (микроландшафт) – тер-мин предложен Б.Б.Полыновым (1915) и обозначает участок земной поверхности, сложенный однородными породами, находящимися на одном элементе рельефа, в равных условиях залегания грунтовых вод, с одинаковым характером почв и растительности. Выделяют три типа ландшафта: элювиальные (формируются на возвышенных элемен-тах рельефа и характеризуется выносом химических веществ), субак-вальные (формируются в отрицательных формах рельефа с преоблада-нием процессов накопления веществ), и супераквальные - занимающие промежуточное положение между двумя названными типами.

ЛАНДШАФТНАЯ ЭКОЛОГИЯ (геоэкология) – учение о комплексных взаимоотношениях в экосистемах с географической и экологической точек зрения. Термин введён известным немецким гео-логом К.Троллем (1939) для обозначения пространственного взаимо-действия природных явлений в рамках определенного экотопа или экосистемы. В нашей стране основы ландшафтной экологии были зало-жены акад. В.Б.Сочавой (1970). Обьектом исследования ландшафтной экологии служат локальные, региональные, зональные глобальные эко-системы, их структура и динамика, современные изменения и прогноз развития с применением математических моделей. Это наука широко для исследований применяет математические, физические, информационные, дистанционные и другие новейшие методы. Результаты исследований используются при решении глобальных экологических проблем, в част-ности программы ЮНЕСКО «Человек и БИОС-фера», Международный геосферно - биосферной программы «Глобальные изменения» и др. Всеобщее значение данной науки реализуется в настоящее время в рам-ках Международной ассоциации по ландшафтной экологии и издании международного журнала «Ландшафтная экология». Всё это свиде-тельствует о научном, методическом становлении ландшафтной экологии.

ЛИМИТИРУЮЩИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР – фактор, который ограничивает развитие организма из - за недостат-ка или избытка по сравнению с потребностью (оптимальным содер-жанием). Его иногда называют ограничивающим фактором.

Впервые на значение лимитирующих факторов указал немец-кий агрохимик Ю. Либих в середине 19в. Он установил закон мини-мума: урожай (продукция) зависит от фактора, находящегося в мини-муме. Если в почве полезные компоненты в целом представляют собой уравновешенную систему и только какое - то вещество, например фос-фор, содержится в количествах, близких минимуму, то это может снизить урожай. Но оказалось, что даже те же самые минеральные вещества, очень полезные при оптимальном содержании их в почве, снижают уро-жай, если они в избытке. Значит, факторы могут быть лимитирующими, находясь и в максимуме. Этот закон имеет ограниченное действие и толь-ко на уровне химических веществ. Р.Митчерлих показал, что урожай зависит от совокупного действия всех факторов жизни растений, включая температуру, влажность освещенность и т.д.

Различия в совокупном и изолированном действиях относят-ся и к другим факторам. Например, действие отрицательных температур усиливается ветром и высокой влажностью воздуха, но, с другой сторо-ны, высокая влажность ослабляет действие высоких температур, и т.д.

ЛИМИТЫ НА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ – предельные объемы природных ресурсов, выбросов (сбросов) загрязняющих ве-ществ, размещение отходов производства, которые устанавливают-ся для предприятий - природопользователей на определенный срок.

Так, например, устанавливают лимиты потребления вод про-мышленного использования, нормы отвода земель для автомобильных дорог, лимиты по отлову животных, расчетную лесосеку и т.д.

За сверхнормативное потребление природных ресурсов пре-дусматривается дополнительная плата. Таким образом, лимиты, как система экологических ограничений, экономическим путем побуждают природопользователя к бережному отношению к природной среде, сок-ращению отходов, уменьшению выбросов (сбросов) загрязняющих ве-ществ, переходу к малоотходным и ресурсосберегающим технологиям. Поэтому понятно, что лимиты, а также лицензии и договоры на комп-лексное природопользование выполняют не только экономические, но и природоохранительные функции.

ЛИЦЕНЗИЯ - (разрешение) на комплексное природополь-зование - документ, удостоверяющий право его владельца на исполь-зование в фиксированный период времени природного ресурса (зе-мель, вод, недр и др.), а также на размещение отходов, выбросы и сбросы.

В лицензию на комплексное природопользование включают:

- перечень используемых природных ресурсов, лимиты и нор-мативы их расхода и изъятия;

- нормативные платы на охрану и воспроизводство природных ресурсов;

- перечень, нормативы и лимиты выбросов (сбросов) загряз-няющих веществ и размещение отходов;

- нормативы платы за выбросы (сбросы) загрязняющих ве-ществ и размещение отходов;

- экологические требования и ограничения, при которых до-пускается хозяйственная или иная деятельность.

Лицензия имеет существенное значение не только как средство защиты окружающей природной среды, но и как один из способов регу-лирования прирородопользования.

Принципы неистощаемости природных ресурсов и охраны природной среды могут быть соблюдены лишь при комплексном приро-допользовании, т.е. в тех случаях, когда использование одного ресурса не оказывает вредного воздействия на другие ресурсы. Поэтому, получив лицензию и пройдя соответствующую экспертизу на предполагаемую деятельность, природопользователь должен заключить договор о комп-лексном природопользовании.

Договор предусматривает условия и порядок использования природных ресурсов, права и обязанности природопользователя, размеры платежей за использование природными ресурсами, ответственность сторон и возмещение вреда.

МЕЗОСФЕРА (от греч. - средний, промежуточный и шар ) - слой атмосферы, простирающийся над стратосферой на высотах до 80 км; характеризуется резким понижением температуры воздуха у её верхней границы до – 75-900С. Здесь фиксируются серебристые облака, состоящие из ледяных кристаллов.

МЕТАЛЛЫ ТЯЖЁЛЫЕ – металлы с большим атомным весом (свинец, цинк, ртуть, медь, никель, железо, ванадий, кадмий и др.), которые при антропогенном рассеивании загрязняют окружаю-щую среду, оказывая токсичное воздействие на живые организмы и природные экосистемы.

Основными источниками их служат: металлургические предп-риятия, сжигание угля, нефти и различных отходов, производство удоб-рений, цемента, автотранспорт и др. По новейшим расчётам вклад антро-погенного свинца в загрязнение биосферы составляет 94-97%(остальное- природные источники), кадмия – 84 - 89, меди – 56 - 87, никеля 66 - 75, ртути – около 60% и т.д. В соответствии с ГОСТом тяжёлые металлы по степени опасности подразделяются на три класса:

I класс опасности: мышьяк, кадмий, ртуть, бериллий, селен, свинец, цинк.

II класс опасности: кобальт, хром, медь, молибден, никель, сурьма.

III класс опасности: ванадий, барий, вольфрам, марганец, стронций.

Тяжёлые металлы весьма опасны для окружающей среды тем, что они обладают способностью накапливаться в живых организмах, увеличивая концентрации по трофическим цепям. Так, в озёрах Канады у 80% хищных рыб (щука, судак, окунь) содержание ртути превышало критические значения в 2 - 4 раза и более. Это всё в конечном счёте представляет огромную опасность для здоровья человека, особенно при попадании в его организм высокотоксичных тяжёлых металлов (болезни «Минамата, Итай - Итай» и др.). Особенно значительны выпадения ме-таллов из атмосферы на подстилающую поверхность в таких регионах земного шара, как Северная Америка, Азия, Африка и Европа (например, свинца соответственно - 136 тыс.т/г., 52,49 и 47 тыс. т/г.). Также велики поступления тяжёлых металлов из атмосферы на акватории таких водоё-мов, как оз.Мичиган, Эри, Ладожское, Онежское и др. Всё это приводит к заболеваниям человека (таблица 4)

МОНИТОРИНГ (от лат. - напоминающий, надзирающий ) - комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния окружающей природной среды под влиянием антропогенных фак-торов. Этот термин появился перед проведением Стокгольмской конфе-ренции ООН по окружающей среде (июнь, 1972) в дополнение к понятию «контроль». Большой вклад в разработку теории мониторинга внесли отечественные учёные И.П.Герасимов, В.Д.Фёдоров, Ю.А.Израэль и др. Основными задачами мониторинга являются:

- наблюдение за состоянием биосферы;

- оценка и прогноз состояния природной среды;

- выявление факторов и источников антропогенных воздействий на окружающую среду и т.д.

Выделяют следующие типы мониторинга: глобальный (биос-ферный), геофизический, климатический, биологический, экологический и др.

Таблица 4 - Эффекты избирательной токсичности при загрязнении среды

тяжёлыми металлами.

|

Загрязнитель |

Главное воздействие на здоровье |

|

Мышьяк |

Рак лёгких; различные кожные болезни; гематологические эффекты, включая анемию |

|

Бериллий |

Дерматиты, язвы; воспаления слизистых оболочек |

|

Кадмий |

Злокачественные новообразования; острые и хронические респираторные заболевания; почечная дисфункция |

|

Хром |

Рак лёгких; злокачественные образования в желудочно-кишечном тракте; дерматиты |

|

Свинец |

Нарушение процессов кроветворения; повреждение печени и почек; нейрологические эффекты |

|

Ртуть |

Воздействие на нервную систему, включая краткосрочную память; нарушение сенсорных функций и координации; почечная недостаточность |

|

Никель |

Респираторные заболевания (астма, нарушение дыхательной системы); пороки рождения и уродства; рак носа и лёгких |

|

Ванадий |

Астма, нервные расстройства; изменения в крови |

МОНИТОРИНГ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ – приобретает особое значение для оценки состояния биосферы в глобальном масштабе, при этом часто включает в себя биологический, геофизический и др. При его организации используются специальные спутники и спутнико-вые системы, ведущие наблюдения за различными компонентами биос-феры. Так, в России с 1993 года начала формироваться Единая государс-твенная система экологического мониторинга (ЕГСЭМ) как источник обьективной комплексной информации о состоянии окружающей среды. В 1995 - 1996 гг. продолжались работы по созданию экспериментальных подсистем ЕГСЭМ на территориях Курганской, Амурской, Челябинской областей, Ямало - Ненецкого, Ханты - Мансийского автономных округов, эколого - курортного региона Кавказские Минеральные Воды и др. Эта система включает в себя следующие основные компоненты:

- мониторинг источников антропогенного воздействия на среду;

- мониторинг загрязнения абиотической компоненты окружаю-щей природной среды;

- мониторинг биотической компоненты окружающей природной среды;

- обеспечение создания и функционирования экологических информационных систем.

В рамках выполнения международных обязательств России в области экологического мониторинга основными направлениями работ являются: развитие проекта «Глобальный экологический мониторинг стихийных бедствий и катастроф», развитие работ по международной программе «Арктический мониторинг и оценка» и др.

МАЛЫЙ КРУГОВОРОТ ВЕЩЕСТВ В БИОСФЕРЕ (БИО-ГЕОХИМИЧЕСКИЙ), в отличие от большого, совершается лишь в пределах биосферы. Сущность его в образовании живого вещества из неорганических соединений в процессе фотосинтеза и в превращении органического вещества при разложении вновь в неорганические соединения.

Этот круговорот для жизни биосферы – главный, и он сам является порождением жизни. Изменяясь, рождаясь и умирая, живое ве-щество поддерживает жизнь на нашей планете, обеспечивая биогеохи-мический круговорот веществ.

Главным источником энергии круговорота является солнечная радиация, которая порождает фотосинтез (2-5% от всей энергии). Эта энергия довольная неравномерно распределяется по поверхности земного шара. Например, на экваторе количество тепла, приходящееся на еди-ницу площади, в три раза больше, чем на архипелаге Шпицберген 800 с.ш.). Кроме того, она теряется путем отражения, поглощения почвой, расходуется на транспирацию воды и т.д.

В ряде экосистеме перенос вещества и энергии осуществляется преимущественно посредством трофических цепей.

Такой круговорот обычно называют биологическим. Он пред-полагает замкнутый цикл веществ, многократно используемый трофи-ческой цепью. Однако в масштабах всей биосферы такой круговорот невозможно.

ОЗДОРОВЛЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ – совокупность мероприятий и средств, направленных на устранение неблагоприят-ных условий проживания населения (преимущественно в городах). К ним относятся: использование высокоэффективных газо - и пылеулавли-вающих устройств на промышленных предприятиях города, переход на экологически чистые виды топлива для автотранспорта, создание шумо-защитных зон, увеличение площади зелёных древесно - кустарниковых насаждений (с подбором определённых видов растений) и др. Всё это в конечном счёте будет способствовать созданию здоровой обстановки для человека в городах

«ОЗОННАЯ (озоновая) ДЫРА» - значительное пространство в озоносфере планеты с заметно пониженным (до более 50% и более) содержанием озона. Это явление - лишь часть сложной экологической проблемы истощения озонового слоя Земли. В результате антропогенных факторов - выбросов в атмосферу фреонов (ХФУ) и оксидов азота (про-дукты неполного сгорания органического топлива сверхзвуковых само-лётов и космических аппаратов), начались процессы разрушения или истощения озонового слоя нашей планеты (рисунок 16).

Рисунок 16 - Антропогенные факторы разрушения озонового слоя Земли

В начале 80-х годов было отмечено уменьшение содержания озона в атмосфере над рядом научных станций в Антарктиде, причём это явление и получило название озонной дыры. Весной 1987 года озонная дыра над Антарктидой (по космическим снимкам) достигла своего мак-симума - её площадь составляла около 7 млн.км2. Это повторилось и в 1992 году, когда значительное снижение содержаниие озона (на 50%) было зафиксировано над материком и прилегающими пространствами Южной Америки. Аналогичные явления отмечались и в Арктике (с весны 1986 года), но размеры озонной дыры здесь почти в два раза были меньше. В марте 1995 года озонный слой Арктики был истощён пример-но на 50%, причём сформировались «мини-дыра» над северными райо-нами Канады и Скандинавским полуостровом. После многочисленных международных экспедиций в Антарктиду было установлено, что поми-мо различных физико - географических факторов всё же основным является наличие в атмосфере значительного количества хлорфторугле-родов (фреонов). Они, поднимаясь в верхние слои атмосферы, подвер-гаются фотохимическому разложению с образованием окиси хлора, интенсивно разрушающий озон. Истощение озонового слоя Земли при-водит к увеличению потока УФ - лучей на земную поверхность, что соз-даёт опасность для всего живого на нашей планете. По данным ВОЗ, уменьшение содержания в атмосфере озона на 1% (и соответственно рост УФ - излучения на 2%) приводит к увеличению онкологических забо-леваний людей (рак кожи, катаракта глаз и др.). Интенсивное УФ – излу-чение способствует ослаблению иммунной системы человека, снижению эффективности вакцинации против инфекционных заболеваний. В 1995 году исполнилось десять лет со времени принятия Конвенции по защите озонового слоя от воздействия антропогенных выбросов фреонов. В США и России начаты совместные работы по выработке активных мето-дов, способствующих либо уменьшению скорости разрушения озона в стратосфере, либо по его образованию (методы электромагнитного излу-чения, электрических разрядов, лазерного излучения). Всё это в конечном счёте даёт возможность уничтожить озоновые дыры в околополярных пространствах и сохранить озоновый экран, а значит, и земную цивилизацию.

ОЗОНОВЫЙ СЛОЙ (озоновый экран, озоносфера) – слой атмосферы (стратосферы) на высоте от 10 до 50 км с максимумом концентрации озона на высоте 20 - 25 км. Озон образуется из кислоро-да при электрических разрядах (во время грозы) и под действием ультра-фиолетового излучения Солнца. Озоновый слой задерживает проникно-вение к земной поверхности наиболее жестокого ультрафиолетового излучения, губительного для всего живого (отсюда и название «озоно-вый экран»).

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА (среда обитания) - совокупность абиотических, биотических и социальных факторов, совместно ока-зывающих влияние на человека и его хозяйственную деятельность; совокупность всех материальных тел, сил и явлений природы, её вещество и пространство, любая деятельность человека, находя-щаяся в непосредственном контакте с живыми организмами. Окру-жающая среда не тождественна окружающей природной среде, так как она её включает.

ОХРАНА ПРИРОДЫ – общее обозначение мероприятий (тех-нологических, экономических, биотехнологических, административ-но - правовых, международных, просветительных и других), обеспе-чивающих возможность сохранения природной ресурсо и средовос-производящих функций, генофонда, а также сохранения невозобно-вимых природных ресурсов. Эта система также направлена на под-держание рационального взаимодействия между деятельностью человека и окружающей природной средой, и предупреждающая прямое и кос-венное влияние результатов деятельности общества на природу и здо-ровье человека. Охрана природы тесно связана с природопользованием. Важными принципами охраны природы являются: профилактичность (ориентировка на предупреждение негативных последствий), комплекс-ность, повсеместность, территориальная дифференцированность и науч-ная обоснованность.

Наиболее важными проблемами охраны природы являются: охрана атмосферы и природных вод от загрязнения вредными вещества-ми, борьба с шумом, охрана недр и рациональное использование естест-венных ресурсов, обеспечение радиационной безопасности, охрана гено-фонда растений и животных, глобальный мониторинг различных антро-погенных загрязнителей и т.д. «Надо охранять природу во всех её видах. Охранять прекрасный русский пейзаж – тот пейзаж, что сыграл и играет огромную роль в формировании характера русского народа, в том, что этот народ бесконечно талантлив и мужествен» (К.Паустовский).

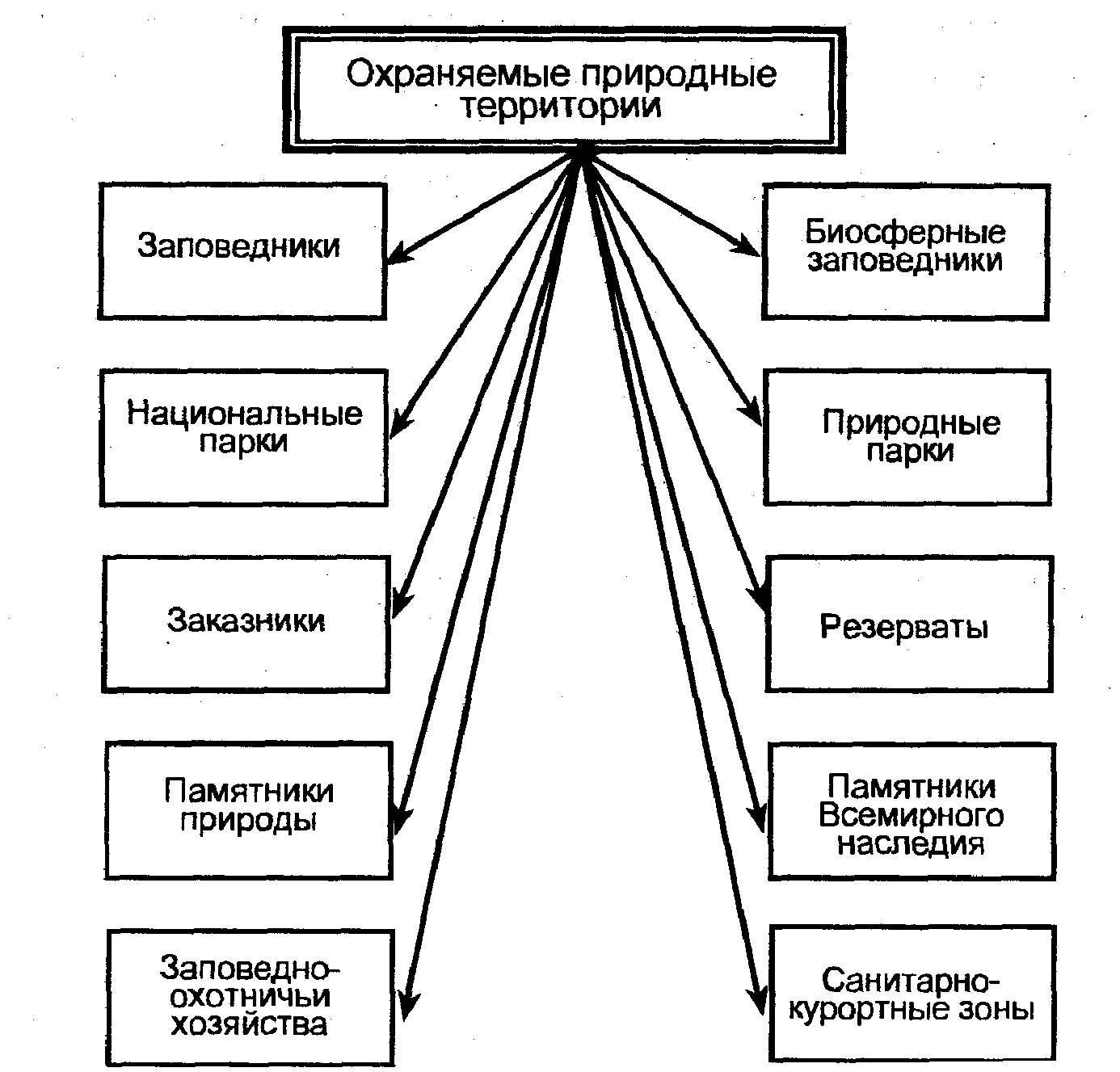

ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ – это терри-тории, согласно Федеральному закону «Об особо охраняемых при-родных территориях» (14 марта 1995 года), представляющие собой «участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты пол-ностью или частично из хозяйственного использования и для кото-рых установлен режим особой охраны». Эти территории относятся к объектам общенационального достояния. По степени строгости запо-ведного режима различают следующие категории: заповедники, биос-ферные заповедники, национальные и природные парки, заказники, ре-зерваты, памятники природы и др. (рисунок 17).

Организация таких охраняемых природных территорий включает следующие задачи: сохранение уникальных ландшафтов, охрана редких и исчезающих реликтовых и эндемических видов растений и животных, обеспечение необходимых условий для их воспроизводства и др.

Рисунок 17 - Приоритетные типы охраняемых природных территорий

В настоящее время в мире общее количество охраняемых при-родных территорий превысило 2600 при общей их площади свыше 4 млн.км2 (или 3% площади суши). Разнообразны категории охраняемых участков природы (научный резерват, охраняемый ландшафт, лесной парк, ресурсный резерват, памятник природы и др.), что обусловлено политико – экономическими и социально - культурными различиями стран. В таблице 5 приведены данные о доли охраняемых территорий в сравнении с общей площадью стран. Видно, что наибольший процент охраняемых природных территорий приходится на такие страны, как Новая Зеландия (около 16% территории страны), Австрия, Чехия и Словакия, Норвегия, Исландия, Великобритания и другие. Все эти охраняемые природные территории выполняют основную задачу – охрану эталонных природных экосистем. В России сохранение и развитие системы охраняемых природных территорий является одним из приоритетных направлений экологической политики страны. Так, на 1995 год в России действовало 93 заповедника, 17 биосферных заповедников, 28 национальных парков, под охраной находится 2812 памятников природы и заказников и т.д.

Таблица 5 - Доля площади охраняемых природных территорий в срав-нении со всей площадью территории различных стран мира.

|

Страна |

Площадь охраняемых территорий, % |

Страна |

Площадь охраняемых территорий ,% |

|

Европа |

Северная и Южная Америка | ||

|

Австрия |

15,08 |

Коста-Рика |

11,1 |

|

Чехословакия |

10,34 |

Панама |

8,64 |

|

Норвегия |

9,2 |

Венесуэла |

8,40 |

|

Исландия |

8,05 |

Эквадор |

7,35 |

|

Великобритания |

6,11 |

Боливия |

3,96 |

|

Финляндия |

2,85 |

Колумбия |

3,47 |

|

Венгрия |

2,82 |

Перу |

3,34 |

|

Югославия |

2,68 |

США |

3,33 |

|

Швеция |

2,61 |

Парагвай |

3,04 |

|

Нидерланды |

2,35 |

Канада |

1,45 |

|

Италия |

1,12 |

Бразилия |

1,25 |

|

Швейцария |

0,82 |

Аргентина |

0,96 |

|

Болгария |

0,75 |

Мексика |

0,28 |

|

Греция |

0,74 |

Уругвай |

0,16 |

|

Франция |

0,70 |

Никарагуа |

0,12 |

ПЕСТИЦИДЫ (от лат. - зараза и убиваю), ядохимикаты - химические препараты для защиты растений, сельскохозяйственной продукции, для уничтожения паразитов у животных, для борьбы с переносчиками опасных заболеваний и т.д. (гербициды, инсекти-циды, фунгициды, дефолианты и др.). В настоящее время количество зарегистрированных пестицидов в мире превысило 1500 наименований, однако в России широко используются лишь 150 - 160 препаратов. В нашей стране (в конце 80 - х гг.) применялось пестицидов в среднем около 2кг на каждый гектар пашни (в США - 1,6кг на 1га). Однако в некоторых районах показатели использования ядохимикатов во много раз превышали средние показатели по стране, в частности на хлопковых полях Узбекистана вносилось в среднем 34кг пестицидов на 1га обрабатываемых земель. Во многих странах мира также отмечается рост применения пестицидов в сельском хозяйстве (особенно в развиваю-щихся странах).

Пестициды распространяются на большие расстояния, весьма удалённые от мест их применения. Многие из них могут сохраняться в почвах достаточно долго (период полураспада ДДТ составляет 10 лет, а диэлдрина - более 20 лет). Подсчитано, что 98% инсектицидов и фунги-цидов, 60 - 95% гербицидов не достигают объектов подавления, а попа-дают в атмосферу, наземные биомы, в почвы, в пресноводные водоёмы и океан. Пестициды, особенно хлорсодержащие (ДДТ, гексахлоран, диок-син и др.), отличаются не только высокой токсичностью, но и чрезвы-чайной биологической активностью и способностью накапливаться и увеличивать свои концентрации по пищевым (трофическим) цепям. Многие из них оказывают канцерогенное и мутагенное воздействие на организм человека. Поэтому в последние годы в ряде стран ведутся работы по получению менее вредных пестицидов или по применению биологических методов защиты растений, позволяющих уменьшить степень загрязнения среды ядохимикатами.

ПИРАМИДА ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ - соотношение между продуцентами, консументами и редуцентами в естественных экосис-темах, выраженное в их массе и показанное в виде графических мо-делей. Эффект пирамиды в виде таких моделей разработал Ч.Элтон (1927). Они бывают:

1) пирамида численности - отражает количество отдельных организмов по пищевым цепям, причём численность особей при дви-жении от продуцентов к консументам различного порядка значительно уменьшается;

2) пирамида биомасс (показывает соотношение различных орга-низмов по пищевым цепям в данной экосистеме (рисунок 18), причём параметры продуцентов, как правило, выше, чем консументов различного порядка (отсюда и форма пирамиды);

3) пирамиды энергии - приводятся величины потока энергии через последовательные трофические (пищевые) уровни, т.е. она отра-жает скорость прохождения массы пищи через трофическую цепь и т.д.

Рисунок 18 – Экологическая пирамида (биомасс) и трофические уровни в экосистеме (на рисунке пирамида перевернута)

. Все эти основные типы экологических пирамид показывают закономерное снижение всех показателей с повышением трофического уровня живых организмов.