- •Министерство сельского хозяйства

- •Предмет экология

- •5. Этические нормы и правила действуют только в мире людей и не распространяются на взаимодействие с миром природы.

- •6. Дальнейшее развитие природы мыслится как процесс, который должен быть подчинен процессу развития человечества.

- •Литература

- •Содержание

- •432980 , Г.Ульяновск, бульвар Новый Венец,1

Министерство сельского хозяйства

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГОУ ВПО «УЛЬЯНОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»

КАФЕДРА ФИЗИОЛОГИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ И ЗООЛОГИИ

Н.А. Любин, Т.М. Шлёнкина, О.Н. Яковлева

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

ПО ЭКОЛОГИИ

(справочное издание)

УЛЬЯНОВСК, 2005

УДК: 502

ЛЮБИН Н.А., ШЛЁНКИНА Т.М., ЯКОВЛЕВА О.Н. Методическое пособие по экологии (справочное издание).

Методическое пособие - Ульяновск, ГСХА, 2005

В справочном издании приводится характеристика терминов и понятий по разделам экологии. Для удобства пользования термины размещены в алфавитном порядке

Методическое пособие рассчитано для студентов биотехнологи-ческого факультета всех специальностей.

Рекомендовано к изданию методической комиссией биотехнологического факультета.

Протокол №

Рецензент:

© ФГОУ ВПО «Ульяновская ГСХА», 2005г.

Предмет экология

Термин «экология» образован от двух греческих слов (oikos- дом, жилище и logos-наука, знание), то есть обозначает в буквальном смысле «наука о местообитании».

Первым трудом по экологии следует считать работу Ч.Дарвина (1859г.) «Происхождение видов». Сформулированный им вывод о существующей в природе постоянной борьбе за существование принадлежит, без сомнения, к числу центральных положений экологии. В 1866г. вышел в свет фундаментальный труд немецкого зоолога Э.Геккеля «Всеобщая морфология организмов». В нём впервые дано общее определение экологии, как суммы знаний по совокупности взаимоотношений животного с окружающей средой, как органической, так и не органической.

В качестве самостоятельной науки экология сформировалась к началу двадцатого века. При этом наряду с зарубежными учёными в её развитие и становление внесли огромный вклад наши соотечественники: Тимирязев К.А., Докучаев В.В., Вернадский В.И., Вавилов Н.И., Сукачёв В.Н., Шварц С.С., Морозов Г.Ф., Яблоков А.В., Реймерс Н.Ф. и другие. Так, крупнейший русский учёный Вернадский В.И. создал учение о биосфере, указав при этом, какую огромную роль играют живые организмы в геохимических процессах на нашей планете.

Истинное значение экологии по-настоящему стали осознавать лишь на закате XX века, когда возрастание численности населения планеты и резко усилившееся воздействие человека на природную среду, приведшее к её деградации, поставили со всей остротой вопрос быть или не быть человеческой цивилизации. Чтобы удовлетворить свои немалые потребности в чистом воздухе, воде и физиологически здоровой пище, человеку надо знать не только, как устроена и как функционирует природная среда, но и как сделать её союзником для себя, сведя в то же время до минимума наносимый ей вред. Эти проблемы как раз и изучает экология.

Итак экология - синтетическая биологическая наука о взаимо-отношениях между живыми организмами и средой их обитания.

Она изучает влияние факторов среды на растительные и животные организмы, реакции отдельных особей, популяций и сообществ на эти факторы, а также механизмы, которые влияют на численность популяций, их структуру, исследует биологическую продуктивность природных сообществ, закономерности функционирования экологических систем.

Как учебный предмет экология делится на четыре основных раздела:

1) аутэкология или факториальная экология (учение об экологи-ческих факторах);

2) экология популяций, или дэмэкология;

3) экология сообществ и экосистем или биогеоценология;

4) основы учения о биосфере или экология биосферы.

При изучении многообразных процессов, которые происходят в живой природе, экология использует много методов, среди которых глав-ными являются метод наблюдения, сравнительный метод, исторический метод, экспериментальный метод и моделирование. В частности, исто-рический метод изучает закономерности появления и развития организ-мов, становления их структуры и функции. В лабораторных опытах исследуется влияние разных условий на организмы, устанавливается их реакция на заданные воздействия. В процессе изучения отношений организмов со средой обитания в искусственно созданных условиях мож-но достаточно глубоко разобраться в происходящих явлениях природы.

Следует осознать, что человек для природы всего лишь один из многочисленных порождённых ею видов живых существ. Когда - то его не было…Война, которую человек фактически ведёт с природой, - зара-нее проигранная война: кто бы не победил в ней - человек обречён. Вы-ход из создавшегося положения- мирное сосуществование человеческого общества и природы, по которым должна быть разумно перестроена жизнь и отдельного человека, и общества в целом.

Всё это определяет стратегическую задачу экологии: на основе познания законов природы, используя все достижения научно – техни-ческого прогресса, создать научную базу для гармонизации взаимоотно-шений человеческого общества и природы и разработать практические рекомендации, направленные на оздоровление и поддержание надлежа-щего качества природной среды, без чего невозможно нормальное су-ществование всего ныне живущего на Земле и жизни как таковой в перспективе.

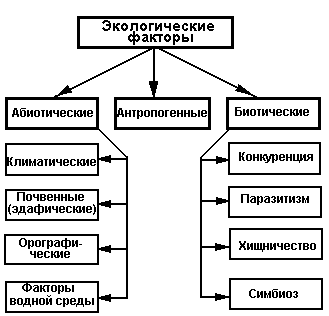

АБИОТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ (от греч. - безжизненные) среды- это компоненты и явления неживой, неорганической природы, пря-мо или косвенно воздействующий на живые организмы. Как извест-но, экологические факторы подразделяются на абиотические, биотичес-кие и антропогенные (рисунок 1).

Рисунок 1– Классификация экологических факторов

В свою очередь абиотические факторы представлены климатичес-кими, почвенными (эдафическими), орографическими и факторами вод-ной среды (гидрографическими). Среди них главенствующую роль играют климатические факторы (солнечная радиация, световой режим, температура, влажность, атмосферные осадки, ветер, давление и др.). Солнечная радиация является основным источником энергии, опреде-ляющим тепловой баланс и термический режим биосферы. Кроме того, солнечная радиация в свою очередь служит и важнейшим экологическим фактором, влияющим на физиологию и морфологию живых организмов. Так, солнечная радиация может выполнять активизирующую роль: свето-вой эффект открывания устьиц и цветков, интенсивность процесса фото-синтеза и др., а также участвует в управлении суточными, сезонными процессами роста и развития. Помимо солнечной радиации непосредст-венно на климат конкретной ландшафтной зоны оказывают влияние атмосферная циркуляция, характер земной поверхности и другие при-родные факторы. Существование на поверхности нашей планеты круп-ных зональных типов растительности (пустыни, саваны, влажнотропи-ческие леса и др.) обусловлено в основном климатическими причинами.

Также существенную роль в жизни организмов играют и почвен-ные факторы, в частности разнообразие и видовой состав растений опре-деляется такими свойствами почв, как структура и состав, кислотность (рН, содержание гумуса, наличие определённых химических элементов и пр.

АГРОЭКОЛОГИЯ (сельскохозяйственная экология) – раздел прикладной экологии, изучающий влияние факторов среды (абио-тических и биотических) на продуктивность культурных растений, а также структуру и динамику сообществ организмов, обитающих на сельскохозяйственных полях, влияние агробиоценозов на жизнедея-тельность культивируемых растений.

Основы современной агроэкологии разработаны В.Тишлером (1965). Существуют абиотические (солнечный свет, минеральные, пита-тельные элементы) и биотические (продуценты, консументы и деструк-торы) компоненты экосистемы поля. Взаимодействие этих факторов под-держивает жизнеспособность сообществ и помогает им приспосаблива-ться к изменениям условий окружающей среды Установлено, что при уменьшении числа видов растений в данном биотопе, например, при выращивании сельскохозяйственных культур, сокращается число видов на всех трофических уровнях. В таких упрощённых сообществах обилие некоторых растительноядных видов при отсутствии эффективной регу-ляции со стороны хищников может возрасти до уровней вспышек и нару-шить устойчивость агроэкосистемы.

Агроэкология на основе использования биоценологических прин-ципов разрабатывает новейшие сельскохозяйственные технологии с це-лью повышения урожайности культурных растений. Это прежде всего водосберегающие технологии полива земель (капельное орошение), ген-ная инженерия биологические методы защиты растений, смешанное зем-леделие в Центральной Америке применялось ещё с доколумбовских вре-мён, когда совместно выращивали кукурузу, бобы и тыкву. Этот тип зем-леделия успешно применяется в США – в штате Небраска на орошаемом поле через каждые 15 рядков сахарной свёклы высевают 2-рядные поло-сы кукурузы. В результате, благодаря защите от ветра, которую создала высокая кукуруза, из свеклы получено на 11% больше сахара. В то же время лучшая освещенность и более активное снабжение СО2 листьев кукурузы повысили её урожайность на 150%. Кроме того, у смешанного земледелия имеется ещё одно важное достоинство: вредные организмы (сорняки, вредители) размножаются не столь быстро.

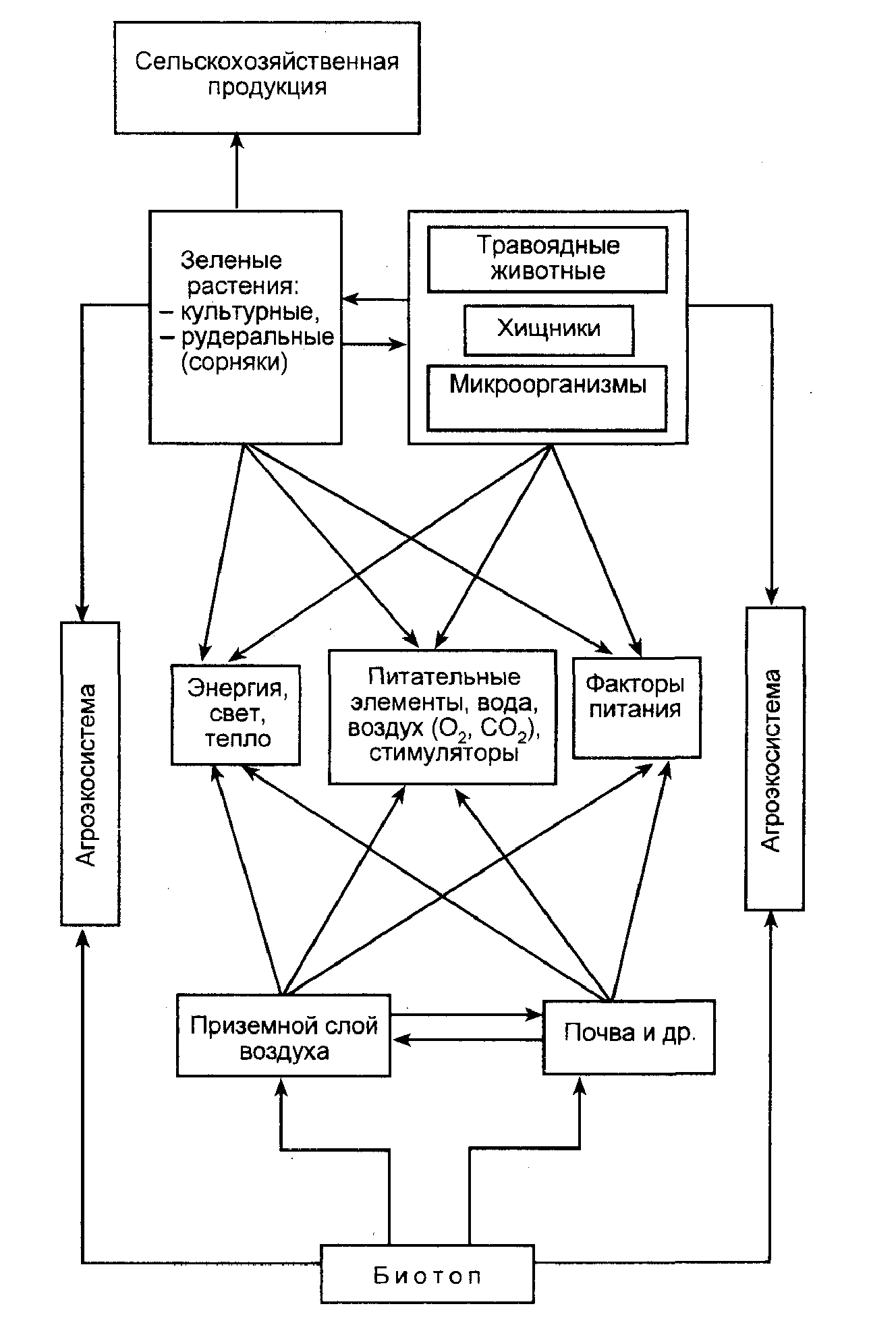

АГРОЭКОСИСТЕМА, агробиоценоз – неустойчивая, искусст-венно созданная и регулярно поддерживаемая человеком экосистема с целью производства сельскохозяйственной продукции (поля, паст-бища, огороды, сады, виноградники и др.). По сравнению с естествен-ными биоценозами агроэкосистемы имеют отличия: в них резко снижено разнообразие живых организмов; виды, культивируемые человеком, под-держиваются искусственным отбором и обладают слабо выраженными механизмами саморегуляции т. д. Они, как правило, характеризуются вы-сокой биологической продуктивностью по сравнению с природными эко-системами. Так, чистая первичная продукция степей умеренной зоны сос-тавляет 150-1500 г/м2, а для возделываемых земель – до 4000 в частности для сахарного тростника на Гавайских островах – до 7000 г/м2 в год.

На рисунке 2 показана схема функциональных связей в сельскохо-зяйственных экосистемах, в которых различные изменения происходят значительно быстрее, чем в природных биоценозах. Эти искусственные экосистемы исключительно не стабильны и крайне чувствительны к антропогенным воздействиям. В них для достижения более высокой уро-жайности культур человеку необходимо увеличивать степень механиза-ции, повышать дозы внесения минеральных удобрений, пестицидов, при-менять орошение и др. При таком интенсивном пути развития сельско-хозяйственное производство стало весьма отрицательно влиять на окру-жающую среду.

Для уменьшения негативных последствий хозяйственной деятель-ности человека на агроэкосистемы необходимо применение природоох-ранных мероприятий агротехники, целью которых является приближение агробиоценозов к природным экосистемам. Это позволит создать устой-чивые агроэкосистемы, в которых поддерживается баланс питательных веществ в почве, продуктивность пастбищ, относительно высокое биораз-нообразие и пр., т.е. превратить агроэкосистемы в гармонические состав-ные части общего природного ландшафта Земли.

Рисунок 2- Структура функциональных связей в агроэкосистеме

Американский эколог В.Джексон, один из авторов книги «Сельс-кохозяйственные экосистемы» (1987, с.221) пишет: «Веку эксплуатации экосистем должен прийти конец. Если для нас вообще существует снос-ное будущее, то сменит его век спасения экосистем. И, наконец, если раз-лад с природой с глубокой древности начался с сельского хозяйства, то пусть с него же начинается приближение к гармонии».

АДАПТАЦИЯ (от лат. - приспособление) - процесс приспособ-ления животных организмов к определённым условиям внешней среды; соответствие между условиями окружающей среды и способ-ностью организмов процветать в ней. Растения и животные адапти-руются к условиям обитания с помощью генетических механизмов, а так-же посредством более гибких физиологических поведенческих и эмбрио-нальных механизмов. При адаптации организмы регулируют свою жизне-деятельность в соответствии с происходящими изменениями параметров внешнего окружения, что позволяет им выживать и размножаться. Так, приспособительная окраска является одним из важных средств пассивной защиты организмов. Многие животные средних и высоких широт зимой имеют белую окраску (песец, заяц, горностай). Броские полосы у тигра, создающие так называемую расчленяющую окраску, представляют собой форму маскировки, которая помогает огромной кошке во время охоты затаиться в высоких травах. Покровительственная окраска - абсолютно необходимое условие для выживания как древесных птиц, так и тех, которые живут и гнездятся на земле. Удивительные птичьи уловки. У тундровой куропатки рыжевато - бурое осеннее оперение по мере нас-тупления морозов постепенно белеет, и птица становится практически неотличимой от сияющего белизной снежного покрова. Весной снег тает, куропатки вновь линяют и благодаря новому коричневато - серому оперению сливаются с обнажившейся на проталинах землей. Самцы, как правило, линяют позже самок - их белый наряд бросается в глаза хищ-никам и отвлекает их от насиживающей самки. Особенно много приме-ров адаптации можно привести по водным животным, в частности для некоторых рыб мелководья яркий свет становится средством защиты - благодаря их прозрачности. Хотя скелет и внутренние органы стеклянного сома светонепроницаемы, тело рыбы почти всё прозрачно. Поэтому хищник, прямо смотрящий на сома, при обычных обстоятельст-вах увидит лишь испещренные солнечными пятнами подводные заросли позади него. Некоторые насекомые в ходе эволюции также стали проз-рачными, благодаря чему видны не столько они сами, сколько то, что их окружает.

Также наиболее ярким примером адаптации является мимикрия - подражание животных и растений определённым предметам неживой и живой природы.

АНТРОПОГЕН (от греч. Человек и рождение), четвертичный период, плейстоцен - последний период геологической истории Зем-ли. Термин предложен акад. А.П.Павловым (1922), который считал вы-дающимся событием антропогенного периода появление человека Ра-зумного (отсюда и название периода). Антропоген, входящий в кайно-зойскую эру, следует за неогеном, продолжительность – около 2 млн.лет. Для него наиболее характерной чертой было неоднократное чередование ледниковых (окская, днепровская, московская, валдайская) и межледни-ковых эпох (лихвинская, одинцовская, микулинская и др.).В эпоху макси-мального оледенения значительные пространства Евразии (25%) и Север-ной Америки (60%) покрывались ледниковыми покровами. В течение антропогена отмечалось усиление воздействия деятельности человека на природные ландшафты.

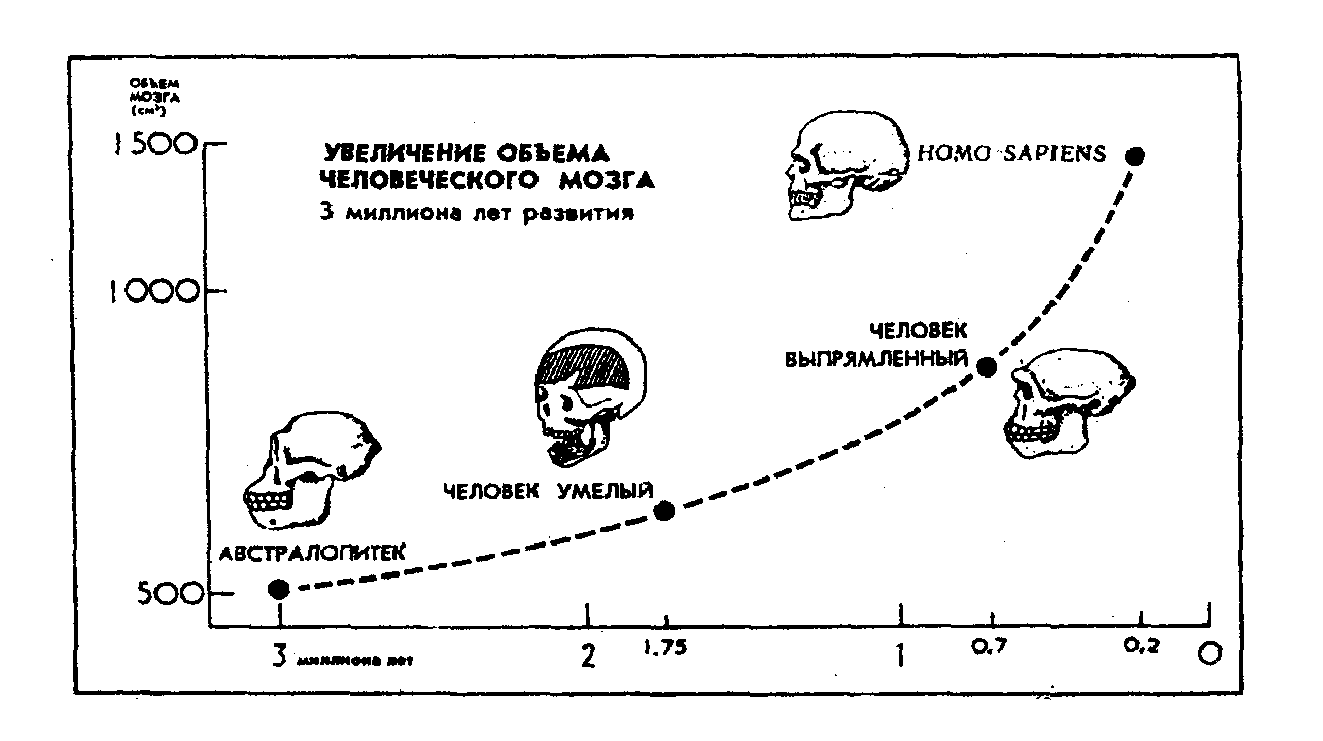

АНТРПОГЕНЕЗ (от греч. человек и происхождение) - проис-хождение человека, становление его как вида в процессе формиро-вания общества - социогенеза. Ч.Дарвин на основе теории эволюции впервые предложил гипотезу происхождения человека от высокоразви-тых обезьян неогена, аргументация которой значительно расширилась и пополнилась новыми фактами. Местом возникновения рода человека бы-ла Африка, хотя остатки древних предков (рамапитек) находят и в Ста-ром Свете. Полагают, что отделение собственно гоминидной ветви эво-люции произошло не позднее 6 млн. лет назад. Основные тенденции это-го процесса: прямохождение, увеличение объёма головного мозга, разви-тие руки как органа труда и др. Увеличение объёма в усложнении строе-ния мозга в ходе эволюционного процесса наделили предков человека удивительно сноровистыми руками, сочетающими в себе значительную физическую силу и большую точность движений. На рисунке 3 видно, как увеличение объёма головного мозга у древних предков гоминид соз-давало постепенно яйцевидную форму черепа. Для сравнения ископае-мые фрагменты черепа человека умелого (заштрихованная часть) наложе-ны на контур черепа современного. Постепенно объём головного мозга возрастал от австралопитека до человека выпрямленного (яванский Пите-кантроп) - от 500 до 935 см3, а более поздние формы этого вида обладали мозгом, максимальный объём которого достигал даже более 1200 см3.

Древнейшие гоминиды были представлены австралопитеками (дву-ногие человекообезьяны), человеком умелым и человеком прямоходя-щим, формирование которых охватывало интервал времени примерно 1,5 - 2 млн. лет назад. Затем возникли (около 500 тыс.лет) группы - архант-ропы (питекантроп, синантроп, гейдельбергский человек), которые кро-ме Африки расселились по Юго - Восточной Азии и Европе.

Рисунок 3 – Увеличение объема головного мозга у древнейших предков человека (по Д.Нейпиру)

Около 250 тыс. лет назад возникла новая ветвь - палеоантропы (неандертальцы), заселившие весь Старый Свет. Примерно около 40 тыс. лет назад возникли неантропы - человек разумный, ранних представи-телей которых называли кроманьонцами. Возникновение и эволюция человека современного типа были связаны, очевидно, с крупными пе-рестройками в биосфере нашей планеты. В итоге человек - как один из видов животного царства - стал обладать высокоразвитым мозгом, слож-ной социальной организацией и трудовой деятельностью.

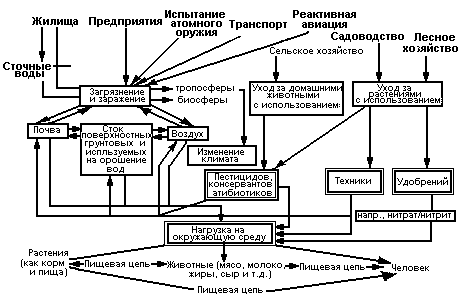

АНТРОПОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ – факторы, обязанные своим происхождением деятельностью человека. В последние десятилетия возрастающее воздействие антропогенных факторов привело к возник-новению сложных экологических проблем современности (парниковый эффект, кислотные дожди, обезлесивание, загрязнение среды токсиктами и др.). На рисунке 4 показаны многообразные и часто неблагоприятные

Рисунок 4 – Антропогенные воздействия на окружающую среду (по Б.Гржимеку, 1988)

воздействия антропогенных факторов на окружающую среду (промыш-ленность, транспорт, сельское хозяйство, урбанизация, лесное хозяйство, испытание атомного оружия и др.).

Многие загрязнители, действуя совместно, усиливают своё токси-ческое влияние по пищевым цепям и вызывают многие заболевания у че-ловека. Масштаб воздействия человеческого общества на природу стал воистину планетарным, заметно ухудшив условия жизни на нашей планете.

По данным Института всемирного наблюдения (г.Вашингтон) зна-чительными темпами происходит деградация природной среды:

- ежегодно уничтожаются влажнотропические леса на площади 16,8 млн га (на середину 80-х гг.эта цифра составляла 11млн.га);

- из - за неправильного использования земель ежегодно возникает около 6 млн. га пустынь;

- из - за кислотных дождей повреждены леса на площади 50 млн.га;

- ежегодно на нашей планете теряется 26 млрд.т плодородного слоя пахотных земель;

- под угрозой исчезновения находится не менее 25 - 30 тыс. видов растений и т.д.

Особую тревогу вызывает загрязнение окружающей среды различ-ными токсикантами; достаточно привести один пример: в 1990 г. в мире в атмосферу было выброшено 400 млн.т четырёх главных поллютантов (диоксид серы, оксиды азота и углерода, твёрдые частицы). Как прав был академик В.И.Вернандский, когда писал «С человеком, несомненно, появилась новая огромная геологическая сила на поверхности нашей пла-неты. Равновесие в миграции элементов, которые установились в течение геологических времён, нарушается разумом и деятельностью человека».

АТМОСФЕРА ( от греч. - пар и шар ) - газовая оболочка Зем-ли, масса которой составляет 5,15х1015т. Через атмосферу осущест-вляется обмен веществ Земли с Космосом, при этом Земля получает кос-мическую пыль и метеоритный материал, а теряет самые лёгкие газы – водород и гелий. Атмосфера насквозь пронизывается мощной радиацией Солнца, которая определяет тепловой режим поверхности планеты, вызывает диссоциацию молекул атмосферных газов и ионизацию атомов. Обширная область разреженной верхней атмосферы состоит преиму-щественно из ионов. В тропосфере во взвешенном состоянии присутст-вуют также твёрдые и жидкие частицы, называемые аэрозолями.

Химический состав атмосферы (для сухого воздуха) представлен в таблице 1.Видно, что главными составными частями атмосферы являют-ся азот, кислород, аргон и углекислый газ. Инертные газы, кроме аргона, содержатся в ничтожных концентрациях. По составу вся атмосфера Зем-ли подразделяется на нижнюю (до 100 км) - гомосферу, имеющую сос-тав, сходный с приземным воздухом, и верхнюю - гетеросферу - неодно-родного химического состава. Одним из важнейших компонентов атмос-феры является кислород, образование которого связано с развитием зелё-ных растений и процессом фотосинтеза. Роль кислорода в природе вели-ка. В результате химического взаимодействия веществ с кислородом жи-вые организмы получают энергию, необходимую для их жизнедеятель-ности.

Атмосфера простирается вверх от поверхности Земли примерно до 3000км, причём с высотой меняются химический состав и физические свойства атмосферы. Поэтому атмосферу подразделяют на следующие сферы: тропосфера, стратосфера, мезосфера, ионосфера (термосфера) и экзосфера. Между атмосферой и земной поверхностью происходит пос-тоянный обмен теплом и влагой, что вместе с циркуляцией воздушных масс влияет на основные климатообразующие процессы. Атмосфера играет важную роль в развитии жизни на нашей планете.

Таблица 1 - Средний химический состав атмосферы

|

Элемент |

Объемные, % |

Весовые, % |

|

Азот (N2) |

78,08 |

75,51 |

|

Кислород (О2) |

20,95 |

23,15 |

|

Аргон (Аr) |

0,93 |

1,28 |

|

Углекислый газ (СО2) |

0,03 |

0,046 |

|

Неон (Ne) |

1,8х10-3 |

1,25х10-3 |

|

Гелий (He) |

5,2х10-4 |

0,72х10-4 |

|

Метан (CH4) |

2,2х10-4 |

1,2х10-4 |

|

Криптон (Кr) |

1х10-4 |

2,9х10-4 |

|

Оксид азота (N2O) |

1х10-4 |

1,5х10-4 |

|

Водород (H2) |

5х10-5 |

0,3х10-5 |

|

Ксенон (Хе) |

8х10-6 |

3,6х10-5 |

|

Озон (О3) |

1х10-6 |

3,6х10-5 |

АТМОСФЕРНЫЕ ОСАДКИ - это вода в жидком и твёрдом сос-тоянии, выпадающая из атмосферного воздуха на земную поверх-ность. Они могут быть представлены в виде дождя, снега, града, крупы и пр. и являются одним из абиотических факторов, существенно влияющих на живые организмы. В общем круговороте влаги атмосферные осадки наиболее подвижны, так как обьём влаги в атмосфере оборачивается 40 раз в году. Основными условиями возникновения осадков являются тем-пература воздуха, циркуляция атмосферы, рельеф, морские течения.

На земной поверхности выделяются следующие зоны распреде-ления осадков.

1. Влажная экваториальная зона (примерно между 200 с.ш. и 200 ю.ш.) сюда входят бассейны р.Амазонки, Конго, побережье Гвинейс-кого залива, Индо - Малайская область. Всюду выпадает более 2000 мм осадков в год. Наибольшее количество осадков выпадает на о. Каун (Га-вайские острова) – 11684 мм/г. И в Черрапундже (южные склоны Гима-лаев) - 11633 мм/г. Здесь распространены влажнотропические леса (гилеи).

2. Сухие зоны тропических лесов (между 200 и 400 с.ш. и ю.ш). здесь доминируют антициклонические условия с нисходящими потоками воздуха (осадков менее 200 - 250 мм/г). Распространены самые обширные пустыни земного шара (Сахара, пустыни Аравийского полуострова, Австралии и др.). Низшие в мире среднегодовое количество атмосферных осадков (всего 0,8 мм/г.) отмечено в пустыне Атакама (Южная Америка).

3. Влажные зоны умеренных широт (между 400 и 600 с.ш. и ю.ш.) - значительное количество осадков (500 - 1000мм/г.) обусловлено циклонической деятельностью воздушных масс. При этом количество осадков на материках уменьшается с запада на восток, по мере удаления от источников влаги (океан).

4. Полярные области обоих полушарий характеризуются нез-начительным количеством осадков (в среднем до 200-250 мм/г.). Эти минимумы осадков связаны с низкими температурами, ничтожным испа-рением и антициклонами.

В России наибольшее количество осадков выпадает на юго - за-падном склоне Большого Кавказа (гора Ачишхо - 3682 мм/г.), а наимень-шее - в тундрах северо - востока страны (около 250 мм/г.) и в пустынях Прикаспия - менее 300 мм.

АНТРОПОЦЕНТРИЗМ - широко распространенный тип экологического сознания, базирующийся на представлениях о «чело-веческой исключительности». Основные особенности антропоцент-ризма следующие (Дерябо, Ясвин,1996):

1. Высшую ценность представляет человек. Лишь он само-ценен, все остальное в природе ценно лишь постольку, поскольку оно мо-жет быть полезно человеку. Природа объявляется собственностью чело-вечества.

2. Иерархическая картина мира. На вершине пирамиды стоит человек, несколько ниже - вещи, созданные человеком и для чело-века; еще ниже располагаются различные объекты природы.

3. Целью взаимодействия с природой является удовлетво-рение тех или иных прагматических потребностей, т.е. получение определенного «полезного продукта». Сущность его выражается словом «использование».

4. Характер взаимодействия с природой определяется свое-го рода «прагматическим императивом»: правильно и разрешено то, что полезно человеку и человечеству.