- •1.2 Материальный баланс.

- •1.3 Уравнения рабочих и равновесных линий.

- •1.4 Различные модификации уравнений массоотдачи и массопередачи.

- •1.4.1 Уравнения массоотдачи и массопередачи в локальной форме.

- •Соответственно. Используя допущение об отсутствие сопротивления переносу вещества со стороны межфазной поверхности равновесии на границе раздела фаз, запишем:

- •1.4.2 Интегральная форма уравнений массоотдачи и массопередачи

- •1.4.3 Объёмные коэффициенты массоотдачи и массопередачи.

- •1.4.4 Число и высота единиц переноса

- •1.5 Аналогия тепло - и массообмена.

- •1.6 Упрощенные модели массоотдачи.

- •1.7. Классификация и основы расчета массообменных аппаратов.

- •1.7.1 Технологический расчет аппарата с непрерывным контактом фаз

- •Используя величину удельной поверхности контакта фаз вначале можно определить рабочий объем аппарата:

- •1.7.2 Технологический расчет аппарата со ступенчатым контактом фаз.

- •2. Абсорбция.

- •2.1. Равновесие при абсорбции. Закон Генри.

- •2.2. Материальный баланс и расход абсорбента

- •2.3 Тепловой баланс абсорбции.

- •2.4 Кинетика абсорбции.

- •2.5 Конструкции абсорберов.

- •Плёночные абсорберы.

- •Насадочные абсорберы.

- •Выбор насадки.

- •Тарельчатые абсорберы.

- •Распыливающие аппараты.

- •3. Перегонка жидкостей.

- •3.1. Равновесие в системах жидкость – пар.

- •3.2 Простая перегонка(дистилляция).

- •Однократная дистилляция.

- •Постепенная дистилляция.

- •Материальный баланс постепенной дистилляции.

- •3.4.Ректификация.

- •3.4.1. Материальный баланс непрерывной ректификации бинарных смесей.

- •Материальный баланс колонны по всему потоку:

- •Материальный баланс по нк:

- •Уравнения рабочих линий.

- •Выбор флегмовога числа.

- •3.4.2. Тепловой баланс ректификационной колонны.

- •3.5 Периодическая ректификация

- •3.6. Ректификация многокомпонентных смесей.

- •3.7. Экстрактивная и азеотропная ректификация.

- •3.8. Ректификационные установки.

- •4. Экстракция.

- •4.1.Жидкостная экстракция

- •4.1.1 Равновесия в системе жидкость – жидкость.

- •4.1.2 Материальный баланс процесса жидкостной экстракции. Однократная (одноступенчатая) экстракция.

- •4.1.3 Кинетика жидкостной экстракции.

- •4.1.3 Основные способы проведения жидкостной экстракции. Однократная (одноступенчатая) экстракция.

- •Многоступенчатая экстракция с перекрестным током растворителя.

- •Многократная экстракция с противоточным движением растворителя.

- •Непрерывная противоточная экстракция.

- •4.1.4. Классификация и конструкции экстракторов

- •4.1.4.1. Ступенчатые экстракторы

- •4.1.4.2 Дифференциально-контактные экстракторы. Экстракторы без подвода дополнительной энергии.

- •Экстракторы с подводом дополнительной энергии.

- •4.2. Экстрагирование в системе твердое тело – жидкость (выщелачивание).

- •4.2.1 Экстрагирование растворенного вещества.

- •4.2.2 Экстрагирование твердого вещества.

- •4.2.3. Способы и схемы экстрагирования.

- •5. Сушка.

- •5.1. Параметры влажного воздуха.

- •5.2. Диаграмма состояния влажного воздуха.

- •5.3 Равновесие при сушке.

- •5.4. Формы связи влаги с материалом.

- •5.4.1. Перемещение влаги внутри твердого материала

- •5.5 Материальный баланс конвективной сушки.

- •5.6 Тепловой баланс конвективной сушки.

- •5.7 Кинетика процесса конвективной сушки.

- •5.8. Устройство и принцип действия сушилок.

- •6.1 Адсорбенты.

- •6.2 Равновесие при адсорбции.

- •6.3 Материальный баланс адсорбции.

- •6.4. Кинетика периодической адсорбции.

- •6.5. Непрерывная адсорбция

- •6.6. Десорбция

- •6.7. Устройство и принципы действия адсорбционных аппаратов.

- •7. Кристаллизация.

- •7.1 Равновесие при кристаллизации.

- •7.2. Кинетика процессов кристаллизации.

- •7.3. Материальный и тепловой балансы кристаллизации. Материальный баланс.

- •7.4. Конструкции кристаллизаторов.

- •8. Мембранные процессы.

- •8.1. Классификация методов мембранного разделения. Типы мембран.

- •8.2. Механизм и кинетика мембранных процессов.

- •8.2.1. Баромембранные процессы.

- •8.2.2. Диффузионно-мембранные процессы.

- •8.2.3. Элетромембранные процессы.

- •8.2.4. Термомембранные процессы.

- •8.3. Конструкции мембранных аппаратов.

3.8. Ректификационные установки.

Основное оборудование ректификационных установок – колонна, кипятильник и дефлегматор. Ректификационные колонны – тарельчатые и насадочные колонны, которые по устройству принципиально не отличаются от абсорберов. Пленочные колонны применяются при ректификации под вакуумом. Основной особенностью ректификационных колонн состоит в том, что они покрыты тепловой изоляцией. В качестве кипятильника используется кожухотрубчатые и змеевиковые теплообменники, а в качестве дефлегматоров (конденсаторов) – кожухотрубчатые теплообменники.

4. Экстракция.

Экстракция – процесс извлечения одного или нескольких компонентов из растворов или твердых тел с помощью избирательных растворителей (экстрагентов). При взаимодействии с экстрагентом в нем хорошо растворяются только извлекаемые компоненты и значительно слабее или практически вовсе не растворяются остальные компоненты исходной смеси. Экстракцию из твердых тел жидкостью (растворителем) называют экстрагированием. Если в этом процессе в качестве растворителя используется вода, то такой процесс называется выщелачиванием. В химической технологии экстракция из растворов экстрагентами более распространена, чем экстракция из твердых тел.

4.1.Жидкостная экстракция

Процессы жидкостной экстракции применяются в химической, нефтехимической, фармацевтической, гидрометаллургической и других отраслях промышленности получении редких и рассеянных элементов из растворов. Жидкостная экстракция, наряду с перегонкой, является одним из основных методов разделения однородных жидких смесей. Процесс экстракции обычно экономически выгоднее ректификации, поскольку при экстракции не нужно испарять всю жидкую смесь. Обычно жидкостную экстракцию с сочетают с ректификацией, которую применяют для регенерации экстрагента. Экстракт – раствор извлеченных веществ в экстрагенте, рафинат – остаточный исходный раствор.

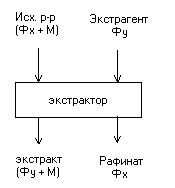

На

рис. 4.1 представлена схема без регенерации.

Чаще всего используются схемы с

регенерацией экстрагента. Исходный

раствор

![]() и экстрагент

и экстрагент

![]() подается в экстракционный аппарат –

экстрактор, в котором происходит перенос

вещества М из фазы

подается в экстракционный аппарат –

экстрактор, в котором происходит перенос

вещества М из фазы

![]() в фазу

в фазу

![]() .

В результате, получают экстракт

.

В результате, получают экстракт

![]() и

рафинат

.

и

рафинат

.

Рис. 4.1. Схема проведения экстракции.

4.1.1 Равновесия в системе жидкость – жидкость.

Для

трехкомпонентной системы жидкость –

распределяемое вещество–жидкость

![]() можно изменять концентрацию одной из

фаз без нарушения равновесия. По правилу

фаз Гиббса:

можно изменять концентрацию одной из

фаз без нарушения равновесия. По правилу

фаз Гиббса:

![]()

В

процессе жидкостной экстракции обычно

Т не меняется, Р на равновесие системы

не влияет. По этому для экстракции

![]() .

.

Данной

концентрации распределяемого вещества

х в одной фазе в состоянии равновесия

соответствует определенная концентрация

![]() вещества в другой фазе. Эта связь

соответствует закону распределения:

отношение равновесных концентраций

распределяемого между двумя жидкими

фазами вещества при Т=const

есть величина постоянная:

вещества в другой фазе. Эта связь

соответствует закону распределения:

отношение равновесных концентраций

распределяемого между двумя жидкими

фазами вещества при Т=const

есть величина постоянная:

![]() или

или

![]() (4.1)

(4.1)

где у* и х – равновесные концентрации распределяемого вещества соответственно в экстракте и рафинате, m – коэффициент распределения.

По формуле (4.1) линия равновесия должна быть прямой, выходящей из начала координат. Однако это справедливо для случая полной взаимной нерастворимости участвующих в процессе фаз, что довольно редко встречается в реальных условиях. Обычно m зависит от концентрации распределяемого вещества при Т=const, если же меняется и Т, то величина m может меняться еще сильнее.

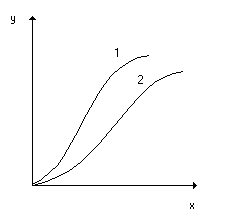

Линии равновесия на диаграмме у-х при постоянной темпиратупе называют изотермами экстракции (рис. 4.2). Если известны изотермы для разных Т, то становится возможным выбрать наиболее приемлемое Т.

Рис.4.2. Типичные изотермы экстракции неэлектролитов (1) и электролитов (2).

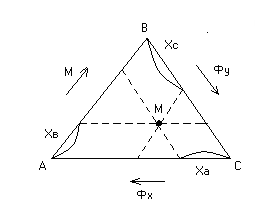

Треугольные диаграммы. Составы тройных смесей в состоянии равновесия удобно изображать в треугольной диаграмме Гиббса. Отметим, что часто фазы, участвующие в процессе экстракции, частично растворимы друг в друге. Тогда экстракт помимо экстрагента и растворенного вещества содержит еще некоторое количество растворителя из исходного раствора, а рафинат помимо первоначального раствора и некоторого количества растворенного вещества – определенное количество экстрагента. Оба раствора состоят из трех компонентов.

А, В, С – чистые компоненты. В точке А – чистый Фх, в точке В – чистый М, в точке С – чистый Фу. Точки на площади треугольника соответствуют составам трехкомпонентных растворов.

Определим

концентрации компонентов в точке М. Для

этого через точку М проведем параллельные

линии к линиям АВ, ВС и АС до пересечения.

При этом отрезок

![]() определяет концентрацию компонент А в

точке М,

определяет концентрацию компонент А в

точке М,

![]() – компонента В,

– компонента В,

![]() – компонента С.

– компонента С.

Рис. 4.3. Треугольная диаграмма.

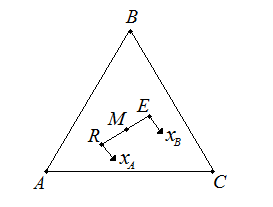

С помощью треугольных диаграмм, используя правила рычага, можно достаточно просто определить не только состав, но и количество (массу) фаз (рис.4.4).

Рис.4.4. Правила рычага на треугольной диаграмме.

Средний

состав смеси, образующихся при смешении

двух трехкомпонентных смесей (например,

состава R

и E)

лежит на отрезке прямой, соединяющей

эти точки (например, состава М). Эта точка

М по правилу рычага разделяет отрезок

на отрезки, обратно пропорциональные

количествам (массам) исходных смесей.

При разделении М кг смеси

![]() по правилу рычага имеем:

по правилу рычага имеем:

(4.2)

(4.2)

где R и E – количества рафината и экстракта соответственно, кг. Выражение (4.2) позволяет найти положение точки М, если известны количества растворов R и E.

При расчете процесса экстракции, как и для любого массообменного процесса, необходимо знание равновесных концентраций. Рассмотрим кривую равновесия в треугольной диаграмме.

Рис. 4.5. Равновесная кривая в треугольной диаграмме.

А – 100% - растворитель в исходном растворе, В – 100% - растворенное вещество, С – 100% - экстрагент.

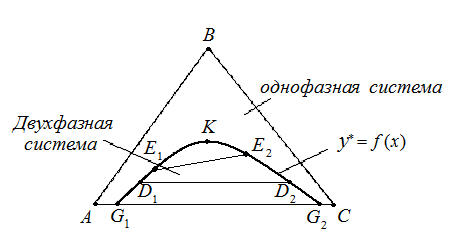

Линии АВ, ВС, СА – характеризуют состав двухкомпонентных растворов. Пусть А и В, В и С, неограниченно растворимы друг в друге, а А и С – ограниченно растворимы. На участке G1 и G2 любая смесь компонентов А и С расслаивается на два однородных двухкомпонентных раствора, состава которых отвечают точкам G1 и G2 . Если к ним добавить В, получим трехкомпонентный расслаивающий раствор соответствующий точкам D1 и D2. Хорда соединяющие точки D1 и D2 соответствует растворам, находящихся в равновесии друг с другом. При дальнейшим добавлении компонента В получим расслаивающиеся системы характеризующиеся точкам Е1 и Е2 и т.д. Эти точки постепенно сближаются, наконец соединятся в точке К. Точка К– критическая точка, соответствует однофазному раствору.

Соединяя точки G1 , D1 , Е1 , … , G2 , D2 , Е2 и т.д. получают равновесную (бинодальную) кривую, выше которой система однофазна и для процесса экстракции интереса не представляет.

Хорды, соединяющие точки D1 и D2 , E1 и E2 и т.д. на бинодальной кривой, называют конодами, которые непараллельны друг другу, так как компонент В неравномерно распределяется между компонентами А и С. Любая точка, лежащая на площади, ограниченной равновесной кривой кривой, соответствует двухфазной системе

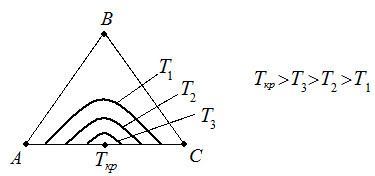

Взаимная растворимость с увеличением температуры повышается, поэтому область существования гетерогенных систем уменьшается. При высоких температурах может вообще исчезнуть (точка Ткр на рис. 4.6).

Рис. 4.6. Влияние Т на равновесную кривую.

Селективность

экстрагента. Основным

свойством экстрагента является

селективность, которая характеризует

его способность преимущественно

извлекать один из двух, трех и более

компонентов раствора. Селективность С

по отношению к В выражается отношением

концентраций компонентов В и А в фазе

экстракта

![]() ,

разделенным на отношение концентраций

в фазе рафината

,

разделенным на отношение концентраций

в фазе рафината

![]() .

Селективность экстрагирования по

отношению к распределяемому компоненту

характеризуется коэффициентом

селективности (коэффициент разделения)

.

Селективность экстрагирования по

отношению к распределяемому компоненту

характеризуется коэффициентом

селективности (коэффициент разделения)

![]() :

:

(4.3)

(4.3)

или с учетом (4.1)

![]() (4.4)

(4.4)

Как

видно, чем больше

![]() тем больше

.

Если

=1,

то селективность равна 0. В реальных

условиях

больше 2. Увеличение

можно добиться изменением рН раствора.

тем больше

.

Если

=1,

то селективность равна 0. В реальных

условиях

больше 2. Увеличение

можно добиться изменением рН раствора.