- •Раздел 5. Исследование физико-химических свойств углеводов

- •Тема 5.1. Химическое строение углеводов

- •Классификация.

- •По числу атомов углерода углеводы делят на:

- •По химическому строению

- •Биологические значение углеводов.

- •Клиническое значение углеводов.

- •Общая характеристика глюкозы и фруктозы

- •Линейные формы моносахаридов:

- •Соединения моносахаридов, их биологическое значение: а) гексуроновые кислоты, б) аминосоединения, в) фосфорные эфиры

Соединения моносахаридов, их биологическое значение: а) гексуроновые кислоты, б) аминосоединения, в) фосфорные эфиры

дезоксисахара, в молекулах которых один или несколько гидроксилов заменены атомами водорода (L-paмноза, 2-дезокси-D-pибоза);

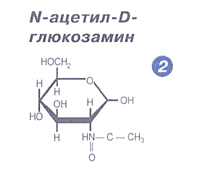

аминосахара, в молекулах которых один или несколько гидроксилов заменены на аминогруппы (D-глюкозамин, D-галактозамин);

Производными аминосахаров могут быть ацетилпроизводные, например N-ацетилглюкозамин и N-ацетилгалактозамин, которые входят в состав полисахаридов различных жидкостей и тканей (гепарин, гиалуроновая кислота, хондроитинсерная кислота), а также гликопротеидов крови. Следует отметить, что резкое повышение содержания гексозамина в гликопротеидах крови является одним из признаков усиленного расщепления белков соединительной ткани, в частности, при злокачественном росте.

многоатомные спирты, или альдиты, образующиеся при восстановлении карбонильных групп моносахаридов (сорбит, маннит);

уроновые кислоты, то есть моносахариды, у которых первичная спиртовая группа окислена до карбоксильной; - глюкуронавая кислота принимает активное участие в обменных процессах в организме, например в обезвреживании токсических продуктов, входит в состав мукополисахаридов

разветвленные сахара, содержащие нелинейную цепь углеродных атомов (L-cтрептоза);

высшие сахара с длиной цепи более шести атомов углерода (сиаловые кислоты). Особую группу глюкозамингликанов представляют соединения, имеющие в своем составе нейраминовые кислоты (производные аминосахаров) и производные углеводов. Соединения нейраминовой кислоты с уксусной называются сиаловые кислоты. Высоким содержанием сиаловых кислот характеризуются белки мембран митохондрий и рибосом.

При разрушении клеток, например при злокачественных опухолях или лучевой болезни, в крови увеличивается количество сиаловых кислот, и содержание их тем выше, чем интенсивнее процесс разрушения клеток и белков, особенно белков соединительной ткани. Поэтому определение сиаловых кислот имеет большое значение для постановки диагноза и для прогноза.

фосфорные эфиры глюкозы участвуют в промежуточном обмене, являются активированной формой глюкозы.

Активация обеспечивается за счет АТФ (макроэрга), передающей свою концевую фосфатную группу молекуле гексозы. Фосфатная группа может присоединяться к первому, шестому или одновременно к первому и шестому атомам гексозы. При этом образуются эфиры: гексозо-1, гексозо-6- или гексозо-1,6-дифосфат. Аналогичным путем образуются эфиры с триозами, пентозами (рибозо-5, фосфорный эфир) и т.д.

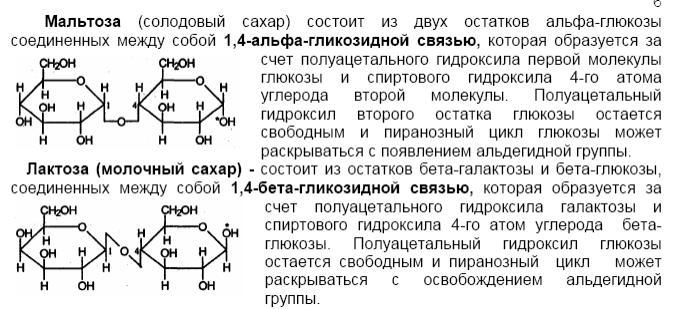

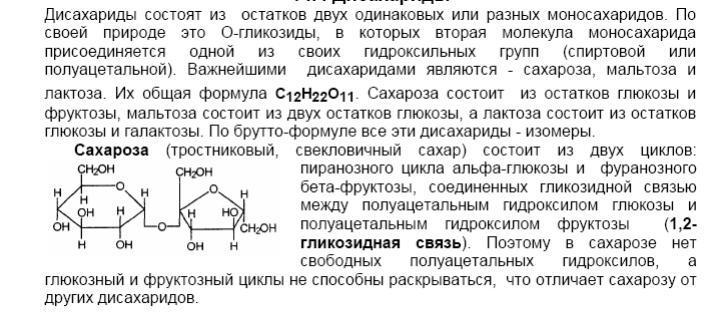

Дисахариды: важнейшие представители (мальтоза, лактоза, сахароза). Структурные формулы их молекул, гликозидная связь, её образование и свойства.

Дисахаридами называют сахароподобные сложные углеводы (олигосахариды), молекулы которых при гидролизе распадаются на две молекулы моносахаридов.

Дисахариды углеводы, молекулы которых состоят из двух остатков моносахаридов и при гидролизе образуют два одинаковых или разных моносахарида.

Дисахариды подразделяются на две группы:

восстанавливающие

невосстанавливающие.

К восстанавливающим дисахаридам относится:

мальтоза (солодовый сахар);

лактоза (молочный сахар);

В группу невосстанавливающих дисахаридов входят:

сахароза (тростниковый сахар);

Все дисахариды построены по типу гликозидов. При этом водородный атом гликозидного гидроксила одной молекулы моносахарида замещается остатком другой молекулы моносахарида за счёт полуацетального или спиртового гидроксила.

При образовании гликозидной связи между аномерной гидроксильной группой одного моносахарида и ОН-группой другого моносахарида получается дисахарид. Поскольку синтез природных дисахаридов с участием ферментов строго стереоспецифичен, гликозидная связь может находиться только в одной из возможных конфигураций (α или β).

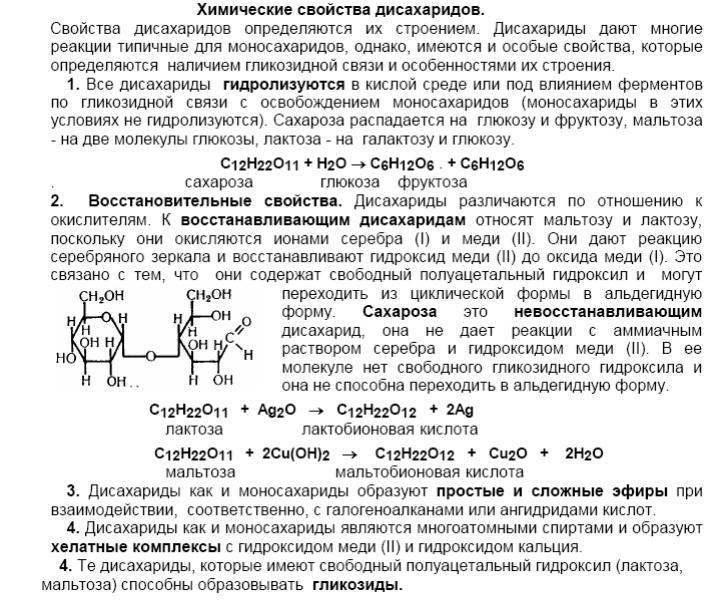

Химические свойства и их значение для качественного определения дисахаридов.

Биологическое и клиническое значение важнейших дисахаридов.

Известны многочисленные гликозиды олигосахаридов, к которым относятся различные физиологически активные вещества (например, флавоноиды, сердечные гликозиды, сапонины, многие антибиотики, гликолипиды).

Мальтоза входит в состав растительного крахмала и животного полисахарида – гликогена. Количество мальтозы увеличивается в условиях ферментативного гидролиза крахмала и гликогена в процессе пищеварения. Сахароза применяется для приготовления некоторых лекарственных средств, микстур для детей, сиропов и т.д. Лактоза является важнейшим углеводным компонентом молока млекопитающих. В коровьем молоке содержится до 4,5% лактозы, в женском молоке — до 7,5%.

Полисахариды: крахмал и его фракции – амилоза и амилопектин; гликоген и целлюлоза – общие представления об их строении.

Полисахариды – высокомолекулярные углеводы, состоящие из большого числа моносахаридов. Полисахариды обладают гидрофильными свойствами и при растворении в воде образуют коллоидные растворы.

Гомополисахариды – имеют в составе моносахариды только одного вида, к ним относят крахмал, гликоген, клетчатку (целлюлозу).

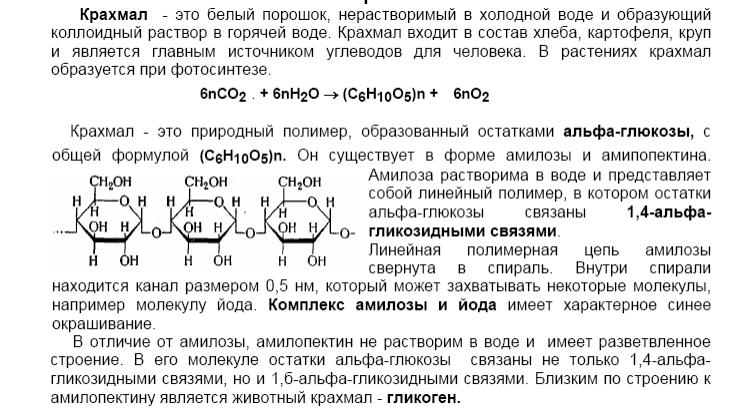

Крахмал – высокомолекулярный полисахарид, можно выделить 2 фракции – амилозу и амилопектин, которые имеют разные физико-химические свойства и строение.

Амилоза составляет около 20% общей массы крахмала. Для амилозы характерны длинные неразветвленные или очень мало разветвленные цепи, образованные из 200-1000 остатков глюкозы. Амилоза растворима с горячей воде и даёт с йодом синее окрашивание.

Амилопектин составляет 80% общей массы крахмала и в отличие от амилозы имеет очень разветвленные цепи. В состав его молекул входят 600-6000 остатков глюкозы, в молекуле амилопектина есть α-1,4- и α-1,6 гликозидные связи, которыми присоединяются боковые цепочки. В состав амилопектина входит 0,25% фосфора (в амилозе 0,03%). Амилопектин плохо растворим в воде, вследствие чего растворы крахмала имеют консистенцию клея. Амилопектин йодом окрашивается в фиолетовый цвет.

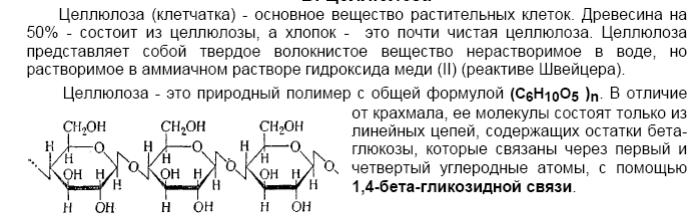

ОН

- Гликозидная связь не разрушается пищеварительными ферментами человека, поэтому целлюлоза не может служить ему пищей, хотя в определенном количестве является необходимым для нормального питания балластным веществом. В желудках жвачных животных имеются ферменты, расщепляющие целлюлозу, поэтому такие животные используют клетчатку в качестве компонента пищи.

Гликоген, или животный крахмал, (С6Н10О5)Х. Представляет собой полисахарид, являющийся резервным материалом животных организмов; накапливается в тканях, особенно в печени (2-5%) и скелетных мышцах (0,5-2%), менее всего в головном мозгу. Он всегда содержится в форменных элементах и в плазме крови как в свободном состоянии, так и в комплексах с белками и липидами. Количество гликогена в печени и мышцах зависит от характера питания, интенсивности труда и др. условий. По химической структуре гликоген подобен крахмалу, но отличается от него большей разветвленностью, молекулярной массой и лучшей растворимостью в воде. Мr гликогена – от 400 тыс. до 50 млн. методом хроматографии установлено, что гликоген состоит из нескольких фракций. Это подтверждается и тем, что растворы его окрашиваются йодом в разные цвета – от темно-бурого до красно-фиолетового. Итак, гликоген – основной резерв углеводов в организме животных и человека. Он накапливается почти во всех органах и тканях. В клетках различают гликоген стабильный, прочно связанный со структурой клетки (содержание его при обычных условиях мало изменяется), и лабильный – который легко используется.

Химические свойства гомополисахаридов.

Крахмал.

О строении крахмала можно судить по продуктам его гидролиза. Если прокипятить крахмальный клейстер с небольшим количеством Н2SО4, то образуется глюкоза, которую можно обнаружить реакцией Троммера. Гидролиз обычно проходит постепенно, так как макромолекулы очень крупные: вначале образуются декстрины, которые представляют собой полисахариды с более короткими, чем у крахмала цепями. Высшие декстрины дают с йодом фиолетовую окраску; при еще большем укорочении их цепей по мере гидролиза окраска с йодом становится красно-фиолетовой, затем оранжево-желтой (ахродекстрины). Предпоследней ступенью гидролиза крахмала является мальтоза, которая расщепляется до конечного продукта – глюкозы. Декстрины легче перевариваются и усваиваются чем крахмал. Крахмал легко подвергается гидролизу: при нагревании в присутствии серной кислоты образуется глюкоза.

(C6H10O5)n(крахмал) + nH2O ––H2SO4,t nC6H12O6(глюкоза)

В зависимости от условий проведения реакции гидролиз может осуществляться ступенчато с образованием промежуточных продуктов.

(C6H10O5)n(крахмал) (C6H10O5)m(декстрины (m<n)) xC12H22O11(мальтоза) nC6H12O6(глюкоза)

Чувствительной цветной реакцией на крахмал является действие раствора йода, появление интенсивного синего окрашивания. Данная реакция используется в лабораторной практике для оценки активности фермента амилазы. В аналитической химии крахмал используется как индикатор в йодметрии. Крахмал в медицине применяется для приготовления присыпок, паст, таблеток. Качественной реакцией на крахмал является его взаимодействие с йодом – наблюдается интенсивное синее окрашивание. Такое окрашивание появляется, если на срез картофеля или ломтик белого хлеба поместить каплю раствора йода. Крахмал не вступает в реакцию "серебряного зеркала".

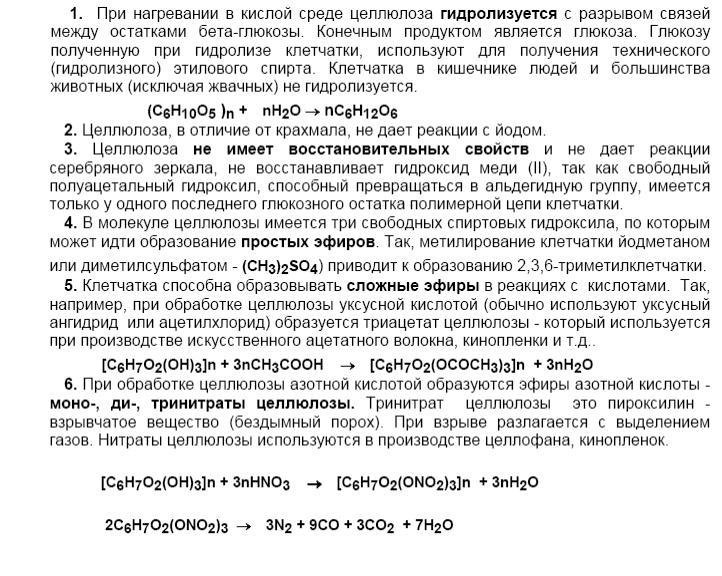

Целлюлоза.

Гетерополисахариды: представители, биологическое значение.

Гетерополисахариды, или мукополисахариды, большая группа веществ, которые входят (преимущественно в комплексе с белками и липидами) в состав различных тканей и секретов животного организма. Эти полисахариды являются основными компонентами слизей (слюны, слез, кишечного сока, слизи суставов). В состав полисахаридов могут входить также заместители неуглеводной природы (остатки фосфорной, серной и жирных кислот). В свою очередь цепи полисахаридов могут присоединяться к белкам с образованием гликопротеидов. Отдельную группу составляют биополимеры, в молекулах которых остатки моно- или олигосахаридов соединены друг с другом не гликозидными, а фосфодиэфирными связями; к этой группе относятся тейхоевые кислоты из клеточных стенок грамположительных бактерий, некоторые полисахариды дрожжей, а также нуклеиновые кислоты, в основе которых лежит полирибозофосфатная (РНК) или поли-2-дезоксирибозофосфатная (ДНК) цепь.

Для организма большое значение имеют следующие мукополисахариды: гепарин, гиалуроновая кислота, хондроитинсерная кислота.

Гепарин – его структурными элементами являются глюкозамин, глюкуроновая и серная кислоты. Гепарин – естественный антикоагулянт, препятствует свертыванию крови, поэтому его применяют для предупреждения тромбоза сосудов, а также как фактор стабилизации крови доноров для хранения её в ампулах и флаконах.

Гепарин обладает противовоспалительным действием, влияет на обмен калия и натрия, выполняет антигипоксическую функцию.

Гиалуроновая кислота – основная часть межклеточного вещества, своего рода «биологический цемент», который соединяет клетки, заполняя все межклеточное пространство. Она также выполняет роль биологического фильтра, который задерживает микробы и препятствует их проникновению в клетку, участвует в обмене воды в организме. Высокая гидрофильность гиалуроновой кислоты является одной из важных причин тургора тканей.

Состоит гиалуроновая кислота из глюкозамина (35-43%) и глюкуроновой кислоты (40-43%).

Гиалуроновая кислота расщепляется под действием специфического фермента гиалуронидазы. При этом нарушается структура межклеточного вещества, в его составе образуются «трещины», что приводит к увеличению его проницаемости для воды и других веществ. Это имеет важное значение в процессе оплодотворения яйцеклетки сперматозоидами, которые богаты этим ферментом. При ряде патологических процессов, особенно при лучевой болезни, усиливается расщепление гиалуроновой кислоты, что приводит к ослаблению функций соединительной ткани и повышению проницаемости клеточных мембран. Поэтому увеличивается вероятность попадания микробов через стенку кишки в кровь и заражения организма.

Таким образом, система гиалуроновая кислота – гиалуронидаза является важнейшей системой организма, регулирующей проницаемость клеточных мембран.

Хондроитинсерная кислота – в её состав входят галактозамин, глюкуроновая, уксусная и серная кислоты. Она является важной составной частью соединительной ткани; особенно хрящей, откуда её и добывают, а также связок, клапанов сердца, пупочного канатика и др. Хондроитинсульфаты способствуют отложению кальция в костях.

Таким образом, одной из важнейших функций комплексов мукополисахаридов с белками является их участие в процессах проницаемости мембран, которые лежат в основе обмена веществ, иммунитета, оплодотворения и др. функций.

В механизме действий многих антибиотиков важное звено составляет торможение биосинтеза мукополисахаридов и мукопротеидов клеточных оболочек микроорганизмов и тем самым задержка размножения микробов, а следовательно, торможение инфекционного процесса.

Сиаловые кислоты. Клинико-диагностическое значение определения уровня сиаловых кислот в биологических жидкостях

Сиаловая кислота является N-ацетилнейраминовой кислотой (NeuAc).

Сиаловая кислота состоит из одной молекулы галактозы, у пятого углеродного атома находится ацетилированная аминогруппа.

Сиаловая кислота обеспечивает защиту слизистых оболочек от механических и химических повреждений. Наличие сиаловой кислоты в составе белков крови (церулоплазмина, кислого б1-гликопротеина и др.) и некоторых гормонов (хорионического гонадотропина, фолликулостимулирующего и лютеинизирующего гормонов) определяет длительность циркуляции этих соединений в кровотоке. После отщепления сиаловой кислоты, когда концевым сахаром в молекулах гликопротеинов становится галактоза, эти белки поглощаются клетками печени. Именно этим объясняется потеря гормонами биологической активности.

Установлено, что сиаловые кислоты являются компонентом клеточных рецепторов, специфичных для вирусов гриппа.

Как правило, в свободном виде в норме они не встречаются, а входят в состав различных углеводсодержащих веществ, таких как:

а). Гликопротеины

б) Гликолипиды (ганглиозиды)

в) Олигосахариды.

Содержание сиаловой кислоты в сыворотке крови здорового человека составляет 620--730 мг/л (2,0--2033 ммоль/л).

Определение количества сиаловой кислоты в крови используют как диагностический и прогностический биохимический тест.

Оно заметно повышается при ряде заболеваний, сопровождающихся воспалительными процессами (например, ревматоидном артрите, полиартрите и др.) или усиленной пролиферацией тканей (например, при их малигнизации).

Известны тяжелые наследственные заболевания, при которых происходит накопление свободных и связанных сиаловых кислот в тканях и жидкостях организма.

Это так называемая болезнь накопления сиаловых кислот, связанная с неизвестным пока первичным биохимическим дефектом, и сиалидоз, причиной которого является генетически обусловленная недостаточность фермента сиалидазы, катализирующей отщепление сиаловой кислоты от содержащих их веществ.

Сиалидозами называют состояния, при которых у больных отмечается недостаточная активность сиалидазы (нейраминидазы), выявляемой при использовании в качестве субстрата определенного гликопротеида, олигосахарида или производных, содержащих синтетическую сиаловую кислоту. Активность ганглиозидсиалидазы остается в пределах нормы. Известны тяжелые наследственные заболевания при которых происходит накопление свободных и связанных С. к. в тканях и жидкостях организма. Это так называемая болезнь накопления сиаловых кислот, связанная с неизвестным пока первичным биохимическим дефектом, и сиалидоз, причиной которого является генетически обусловленная недостаточность фермента сиалидазы,