- •1. Перечислительные методы определения запаса

- •2. Измерительные методы определения запаса

- •3. Визуальное определение запаса

- •Перечислительные методы определения запаса

- •Определение запаса на пробных площадях

- •Способ средней модели

- •Способ средней модели по ступеням толщины

- •Графические способы определения запаса

- •Определение запаса по таблицам объемов

- •Измерительные методы определения запаса

- •Визуальное определение запаса

- •Прирост отдельного дepeba

- •Средний и текущий приросты, соотношение между ними

- •Ход роста древостоев

- •Методы составления таблиц хода роста

- •Практическое значение и применение таблиц хода роста

- •Лекция 12 таксация лесосечного фонда

- •Основания для выбора способа таксации лесосек

- •2. Число и ширина лент перечета

- •3.Количество реласкопических площадок, необходимое для определения запаса с точностью ± 10%

- •Таксация лесосек при отпуске леса с учетом по числу деревьев, назначенных в рубку, и по количеству заготовленной древесины

ЛЕКЦИЯ 7

Перечислительная таксация. Подерёвный, сплошной и частичный перечёты. Разделение по толщине и категориям. Перечётная ведомость. Закономерности распределения деревьев элемента леса по толщине в однородных древостоях. Положение среднего дерева. Ранги деревьев. Редукционные числа, естественные ступени толщины.

ЗАКОНОМЕРНОСТИ В СТРОЕНИИ НАСАЖДЕНИИ

В любом древостое, состоящем из достаточно большого числа деревьев (не менее 150...200), можно проследить определенные закономерности в его строении. Четко проявляются распределения числа деревьев по их толщине, высоте, запасу и другим таксационным показателям. Эти закономерности наиболее четко проявляются в простых по форме, чистых по составу, одновозрастных и не тронутых рубками насаждениях или в древостоях одного элемента леса.

Из выявленных закономерностей наиболее важными являются следующие:

распределение числа деревьев по толщине деревьев,

распределение сумм площадей сечений и запасов по ступеням толщины;

изменение высоты, видовых чисел и видовой высоты по ступеням толщины;

взаимосвязь между отдельными таксационными показателями.

Ряд распределения числа деревьев по толщине является основным показателем, определяющим строение древостоя. Все основные таксационные показатели (средний диаметр, средняя высота и др.) зависят от него. Поясним это на примере.

Допустим, что в результате перечета было получено следующее распределение деревьев элемента леса по ступеням толщины:

Ступени толщины, см |

12 |

16 |

20 |

24 |

28 |

32 |

36 |

40 |

44 |

48 |

|

Всего число деревьев, шт. |

8 |

23 |

52 |

97 |

110 |

102 |

59 |

31 |

14 |

4 |

500 |

Число деревьев, % |

1,6 |

4,6 |

10,4 |

19,4 |

22,0 |

20,4 |

11,8 |

6,2 |

2,8 |

0,8 |

100 |

Е сли

нанести данные перечетной ведомости

на график, отложив по горизонтали ступени

толщины, а по вертикали - число деревьев

(рис. 1), то можно заметить, что полученная

кривая поднимается от тонких ступеней

к средним, достигает максимума, а затем

вновь снижается. Эта общая закономерность

свидетельствует о том, что наибольшее

число деревьев приходится на средние

ступени толщины, а меньшее - на крайние

(самые толстые и самые тонкие).

сли

нанести данные перечетной ведомости

на график, отложив по горизонтали ступени

толщины, а по вертикали - число деревьев

(рис. 1), то можно заметить, что полученная

кривая поднимается от тонких ступеней

к средним, достигает максимума, а затем

вновь снижается. Эта общая закономерность

свидетельствует о том, что наибольшее

число деревьев приходится на средние

ступени толщины, а меньшее - на крайние

(самые толстые и самые тонкие).

Рис. 1. Распределение числа деревьев по ступеням толщины.

Рис. 2. Накопленное распределение частот по естественным ступеням толщины (огива, кумулята)

В спелых, естественно-сформировавшихся нормальных насаждениях, состоящих из одного элемента леса, распределение деревьев по ступеням толщины характеризуется симметричной одновершинной кривой, называемой кривой нормального распределения. Для насаждений сложных, смешанных, разновозрастных или пройденных рубками, вид кривой меняется.

Например, для сложных разновозрастных древостоев, состоящих из нескольких пород и поколений, кривая может иметь две вершины или больше; в молодняках или насаждениях, пройденных рубками ухода по низовому методу, вершина кривой смещается вправо, в сторону толстых ступеней, а в древостое, пройденном выборочными рубками, влево, т. е. наблюдается асимметричное распределение, и т. д.

Исследованием строения насаждений занимались многие зарубежные и отечественные ученые. Еще в 1880 г. немецкий ученый В. Вейзе выявил, что среднее по толщине дерево древостоя занимает строго определенное место.

Оказалось, что число деревьев тоньше среднего диаметра составляет 57,5% от общего их числа, а толще 42,5%. Австрийский лесовод А. Шиффель (1903), при изучении распределение числа деревьев в процентном ряду от самого тонкого, до самого толстого ввёл понятие редукционного числа.

Редукционное число это отношение любого диаметра деревьев к среднему арифметическому значению.

Зная редукционные числа и средние значения таксационных показателей древостоя, можно найти значения этих показателей для любого дерева, занимающего разное положение в древостое без данных натурных измерений. Допустим, в еловом древостое со средним диаметром 40см требуется найти диаметр дерева, отстоящего от самого тонкого на 30 %.

Тогда d30=Dср*Rd=40*0,84=33,6 см, где Rd - редукционное число по Шиффелю, равное 0,84.

Из отечественных ученых наибольший вклад в изучение закономерностей строения насаждений внесли А. В. Тюрин и Н. В. Третьяков.

Чтобы привести различные ряды распределения к сопоставимому виду, А. В. Тюрин перешел от абсолютных ступеней толщины в сантиметрах к относительным, выраженным в десятых долях от среднего диаметра, т. е. к редукционным числам по диаметру Rd.

А. В. Тюрин назвал их естественными ступенями толщины. Принимая значение таксационного при знака среднего дерева насаждения за единицу, он проследил изменения по естественным ступеням не только диаметров, но и других таксационных признаков древостоев. Он выявил, что процентное распределение деревьев по естественным ступеням толщины не зависит от породы, класса бонитета и полноты, а лишь в некоторой степени зависит от возраста и большей мере - от характера рубок ухода.

По данным А. В. Тюрина и других авторов (Н. П. Анучина, Н. В. Третьякова и др.) получены следующие выводы:

Если средний диаметр древостоя Dср принять за 1,0, то редукционное число Rd самых тонких его деревьев равно половине среднего диаметра 0,5 Dcр (по другим данным 0,4 Dср), а самых толстых — 1,7 Dср (в молодняках 2...2,5 Dср), т. е. самое толстое дерево в древостое примерно в 4 раза толще самого тонкого. Таким образом, все число стволов, по данным А. В. Тюрина, укладывается в рамки 13 естественных ступеней толщины.

Если последовательно суммировать число стволов по естественным ступеням толщины, начиная с самой малой (тонкой), и по полученным данным построить график, то получим кривую, которая в статистике называется огивой (рис. 2). Такие же графики могут быть построены и по суммам площадей сечений и запасам.

Располагая такими графиками, можно показать зависимость между диаметром деревьев и их местом (рангом) в насаждении по числу стволов, сумме площадей сечений и запасам. Так, суммарное число стволов в ступенях меньше среднего по диаметру дерева (естественная ступень 1,0) равно 57...58%, или, иначе, среднее (по диаметру) дерево находится на 58-м месте по проценту числа стволов, начиная с самой малой ступени.

Эта закономерность может быть использована для определения среднего диаметра нормальных насаждений непосредственно по перечетной ведомости. Для этого достаточно суммировать проценты числа стволов по направлению от малых ступеней к большим (толстым), пока не наберется 58% (округленно 60 %).

Дерево, имеющее средний диаметр, имеет и среднюю высоту, среднюю площадь сечения, средний объем и т. д., или, иначе, среднее по диаметру дерево в древостое является также средним и по остальным таксационным показателям. Эта связь используется для определения средних таксационных показателей древостоя (метод средней модели).

Редукционные числа по площади сечения и по объему так же, как их ряды распределения и огивы, очень близки. Так, самые тонкие деревья древостоя по площади сечения составляют 0,25, а по объему 0,22 от среднего дерева, а самые толстые по обоим показателям 2,89. Это значит, что объем тонкого дерева составляет всего 22% от объема среднего дерева, а объем самого толстого больше среднего в 2,9 раза. Площадь сечения и объем самого тонкого дерева в насаждении в 12 раз меньше, чем самого толстого. Близость редукционных чисел по площади сечения и объему свидетельствует о том, что между ними имеется очень тесная прямолинейная зависимость, она характеризуется коэффициентами корреляции 0,92...0,98.

Между диаметром и высотой по естественным ступеням толщины наблюдаются определенные соотношения. Если среднюю высоту насаждения принять за 1,0, то пределы высоты будут: минимальный 0,80, максимальный 1,15; в молодых насаждениях эти пределы несколько больше, а в старых меньше. Связь высоты с диаметром довольно тесная и характеризуется высоким корреляционным отношением, равным 0,95 и выше.

Относительный сбег и полнодревесность стволов, характеризуемые коэффициентами формы и видовыми числами, уменьшаются от низших ступеней толщины к высшим. Изменение видовых чисел по естественным ступеням толщины выражается линейным уравнением.

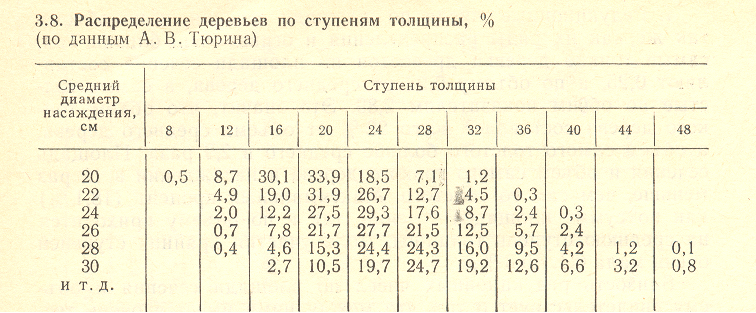

Изложенные основные закономерности строения насаждений имеют большое теоретическое и практическое значение. В частности, А. В. Тюрин на основании полученных им данных составил специальные таблицы распределения числа деревьев для насаждений с различными средними диаметрами (табл. 2 (3.8)).

Аналогичные таблицы составлены по суммам площадей сечений и запасам. По ним, не имея данных перечета, а зная лишь средний диаметр древостоя, можно распределить общий запас по отдельным ступеням толщины. Подобные таблицы служат также основой для составления товарных таблиц, в которых приведено распределение запаса по сортиментам.

Н. В. Третьяков выявил, что закономерности строения древостоя для нормальных насаждений, свойственны каждому элементу леса смешанных и сложных насаждений. Приведенные выше закономерности позволяют судить о границах изменения и средних значениях отдельных таксационных показателей всего насаждения и его отдельных частей. Они облегчают познание природы леса и служат основой для разработки более рациональных методов его учета. Однако при изучении закономерностей строения насаждений надо иметь в виду, что они носят статистический характер и выявляются только в насаждениях с достаточным числом деревьев. Возводить эти закономерности в абсолютный закон не следует. Попытка произвести подобные расчеты на ограниченном материале может привести к значительным отклонениям от приведенных рядов распределения.

Лекция 8 !!!

Практическое использование закономерностей строения древостоев при их таксации. Соотношение между диаметром и высотами деревьев, диаметрами и их объёмами. Определение запаса древостоя по модельным деревьям. Необходимое число измерений для получения результата с заданной точностью

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАПАСА НАСАЖДЕНИЙ

План

1. Перечислительные методы определения запаса

Определение запаса на пробных площадях

Постоянные пробные площади

Временные пробные площади

Форма пробных площадей

Размер пробной площади Способ средней модели.

Способ средней модели по ступеням толщины.

Графические способы определения запаса

Определение запаса по таблицам объемов

2. Измерительные методы определения запаса

3. Визуальное определение запаса

Запас - важнейший таксационный показатель, характеризующий суммарный объем стволовой древесины деревьев, составляющих растущую часть древостоя. Выражается в плотных кубометрах на единице площади (м3/га). Определение запаса в зависимости от цели таксации может производиться различными по точности и трудоемкости способами. Как правило, более сложные и трудоемкие способы обеспечивают получение более точных результатов. По степени снижения трудоемкости и точности эти способы (методы) можно разделить на три группы:

перечислительный,

измерительный

глазомерный.

На практике часто применяются и комбинированные способы, например глазомерно-измерительный, когда данные визуальной таксации подкрепляются измерениями отдельных составляющих запаса.

Перечислительные методы определения запаса

Перечислительные методы применяются при решении научных и некоторых производственных задач, например при таксации небольших (до 2...3 ra) лесосек, когда требуется точное определение запаса.

Отличительной особенностью перечислительных методов является выполнение перечета деревьев, составляющих древостой. При этом определяется число деревьев с разделением по ярусам, древесным породам, ступеням толщины. В необходимых случаях деревья распределяются по категориям технической годности (деловые, полуделовые, дровяные деревья).

Перечет может быть сплошным, т. е. на всей площади таксируемого участка леса, или частичным, когда он производится только на определенной ее части.

Запас М вычисляется по формуле M=ΣGHF,

где ΣG— сумма площадей сечений деревьев, определяемая по данным перечетов;

Н и F - соответственно средние высота и видовое число, определяемые путем измерений специально подбираемых (срубленных или растущих) деревьев.

Имея перечетную ведомость и зная разряд высот (соотношение средних диаметров и высот), запас можно определить также и по таблицам объемов.

Сущность перечислительных методов - ограничение в натуре участков леса, подлежащих перечету, сами перечеты, рубка модельных деревьев и их измерение.

Самые точные результаты получаются при сплошном перечете, когда он ведется на всей площади участка (выдела). Однако этот метод трудоемок (бригада из 3 человек за рабочий день проводит сплошной перечет на площади не более 6...7 га) и может быть рекомендован для работы лишь на относительно небольших по площади насаждениях.

Если необходимо определить запас на больших площадях (например, на большом выделе или площади лесосеки, превышающей 10 гa) чаще применяются методы частичного (ленточного) перечета, когда перечет производится только на небольшой части лесосеки (например на 10% ее площади) или закладываются так называемые пробные площади.