- •Регистрация ионизирующего излучения и спектрометрия

- •Глава 1. Основные характеристики детекторов

- •Глава 2. Газовые ионизационные детекторы

- •Глава 3. Полупроводниковые детекторы

- •Глава 4. Сцинтилляционный спектрометр

- •Глава 5. Трековые детекторы

- •Глава 6. Счетчики черенкова

- •Глава 7. Магнитные спектрометры заряженных частиц

- •Глава 8. Кристалл-дифракционные спектрометры

- •Глава 9. Связь между характеристиками поля излучения и показаниями детектора

- •Рассмотрим несколько примеров.

- •Глава 10. Гамма-спектрометрия

- •Глава 11. Спектрометрия заряженных частиц

- •Глава 12. Спектрометрия нейтронов

- •Содержание

- •Глава 1. Основные характеристики детекторов 2

- •Глава 2. Газовые ионизационные детекторы 10

- •Глава 3. Полупроводниковые детекторы 47

- •Глава 8. Кристалл-дифракционные спектрометры 144

- •Глава 9. Связь между характеристиками поля излучения и показаниями детектора 148

- •Глава 10. Гамма-спектрометрия 152

- •Глава 11. Спектрометрия заряженных частиц 189

- •Глава 12. Спектрометрия нейтронов 201

Глава 4. Сцинтилляционный спектрометр

Сцинтилляционный метод регистрации частиц – один из наиболее старых методов. Развитие этого высокоэффективного способа стало принципиально возможно лишь после изобретения фотоэлектронных умножителей – приборов, обладающих способностью регистрировать слабые вспышки света. Сцинтилляционные счетчики и спектрометры благодаря своей высокой эффективности получили широкое применение и в ядерной физике, и в биологии, и в геологии, и в медицине, практически во всех областях науки и техники.

Сцинтилляционные спектрометры и счетчики содержат детектор (блок регистрации ионизирующего излучения) и электронный блок обработки и представления полученной информации. Сцинтилляционные детекторы состоят из сцинтиллятора и фотоэлектронного умножителя (ФЭУ).

Сцинтилляторами называют такие вещества, которые под действием заряженных частиц или длинноволнового электромагнитного излучения испускают фотоны в видимой или ультрафиолетовой части спектра. Сцинтиллятором может быть только такое вещество, в котором велика вероятность испускания фотонов атомами и молекулами в возбужденных состояниях и мала вероятность поглощения испущенных фотонов, т.е. в сцинтилляторе спектр испускания электромагнитного излучения должен быть сдвинут относительно полосы поглощения. В качестве сцинтилляторов применяют некоторые неорганические и органические вещества в газообразной, жидкой и твердой формах. В сцинтилляторе вспышки света появляются не только под действием заряженных частиц, но и под действием гамма-квантов и нейтронов, так как гамма-кванты, взаимодействуя с атомами, создают при рассеянии электроны отдачи (фотоэлектроны при поглощении), а нейтроны взаимодействуя с ядрами, создают ядра отдачи. Попадая в сцинтиллятор, фотон с энергией Е в результате взаимодействия передает электрону или другой заряженной частице часть своей энергии. В результате упругих и неупругих столкновений электрон всю свою энергию передает атомам, молекулам, электронам сцинтиллятора. Часть поглощенной энергии выделяется в виде фотонов со средней энергией hν. Отношение энергии световой вспышки к энергии, поглощенной в сцинтилляторе, называют конверсионной эффективностью сцинтиллятора С0f. Конверсионная эффективность для разных сцинтилляторов различна, но, как правило, не превышает 0,3. При возбуждении сцинтилляторов видимым светом или ультрафиолетовым излучением конверсионная эффективность возрастает и достигает 0,8...0,9.

Полное число фотонов со средней энергией hν, образовавшееся в сцинтилляторе:

n0=C0f·E/hν (4.1)

Количество света, испускаемое сцинтиллятором, характеризуется величиной световыхода æ, которую определяют как отношение числа фотонов, возникающих в сцинтилляторе, к энергии, потерянной частицей в сцинтилляторе. Обратная величина 1/æ – это количество энергии, поглощенное в сцинтилляторе и необходимое для создания одного фотона. Очевидно, что:

æ= C0f /hν. (4.2)

Среди неорганических сцинтилляторов наибольшее распространение получили активированные монокристаллы галогенидов щелочных металлов. Определенный интерес представляют также кристаллы сернистого цинка (ZnS), фтористого кальция (CaF2) и вольфраматов кальция и кадмия (CaWO4, CdWO4). Неорганические кристаллы являются изоляторами. Взаимодействие атомов, расположенных в решетке изолятора, приводит к расщеплению энергетических уровней и образованию заполненной валентной зоны, запрещенной зоны и зоны проводимости. В обычном состоянии кристалла в зоне проводимости нет электронов, а валентная зона полностью заполнена. При прохождении заряженной частицы в кристалле ее энергия расходуется на перевод электронов в зону проводимости и образование «дырок» в валентной зоне. В неактивированных кристаллах при комнатной температуре процесс рекомбинации – очень медленный процесс (процесс диффузии). Вероятность нерадиационного перехода из зоны проводимости в валентную зону оказывается малой, а фотоны при радиационном переходе будут эффективно поглощаться в кристалле, поскольку их спектр совпадает со спектром поглощения. В реальных кристаллах из-за дефектов кристаллической решетки и из-за примесей в запрещенной зоне образуются локальные энергетические уровни. Примесные локальные уровни в зависимости от их происхождения могут иметь различные времена жизни относительно радиационных и нерадиационных переходов. Если время жизни относительно радиационного перехода мало, то это приводит к появлению квантов люминесценции. Локальные уровни, с которых с большой вероятностью происходят радиационные переходы, называют центрами люминесценции. Локальные уровни, переходы с которых имеют преимущественно нерадиационный характер, называют центрами тушения.

Для увеличения плотности центров люминесценции в неорганические сцинтилляторы вводят специальные примеси (активаторы). Для кристаллов галогенидов щелочных металлов хорошим активатором является таллий (Tl). На рис. 4.1 показана типичная зависимость световыхода кристалла NaJ(Tl) от концентрации активатора.

Приведенное выше качественное описание процесса люминесценции показывает, что спектр фотонов люминесценции не зависит от способа возбуждения кристалла и определяется структурой энергетических уровней кристалла. Для неорганических кристаллов явление люминесценции – свойство определенного агрегатного состояния вещества.

Для измерения энергии заряженных частиц с помощью сцинтилляционных счетчиков необходимо знать связь между световыходом сцинтиллятора и энергией частиц. Световыход неорганических сцинтилляторов зависит от плотности ионизации.

Рис. 4.1. Зависимость световыхода кристалла NaJ(Tl) от концентрации активатора

Для однозначного определения энергии зарегистрированной частицы необходимо, чтобы зависимость световыхода сцинтиллятора от энергии частицы была линейной. На рис. 4.2 приведена зависимость световыхода кристалла NaJ(Tl) от энергии легких и тяжелых заряженных частиц.

Рис. 4.2. Зависимость световыхода кристалла NaJ(Tl) от энергии легких и тяжелых заряженных частиц: 1 – электронов, 2 – альфа-частиц.

Наибольшим световыходом обладают кристаллы сернистого цинка, но их не удается получить сколь-нибудь больших размеров (обычно ZnS(Ag) – это мелкокристаллический порошок), что существенно ослабляет поток фотонов люминесценции.

Кристаллы иодистого натрия, активированного таллием, являются одним из лучших сцинтилляторов, т.к. имеют самый большой световыход и могут быть выращены больших размеров (до 200...300 мм). Они обладают высокой прозрачность для собственного излучения. Однако кристаллы иодистого натрия обладают большой гигроскопичностью.

Кристалл CsJ(Tl) – весьма удобный для использования сцинтиллятор. Он не гигроскопичен, легко выращивается в виде больших монокристаллов (порядка 100 мм в диаметре). Сильная зависимость времени высвечивания от плотности ионизации позволяет легко идентифицировать частицы в смешанных потоках излучения (например, альфа- и бета-излучения). Кристаллы иодистого натрия и иодистого цезия содержат атомы с большим атомным номером и являются высокоэффективными детекторами гамма-излучения.

Кристаллы СSJ(Tl), несмотря на малый световыход и небольшой атомный номер, широко применяются при регистрации гамма-квантов, сопровождаемых потоком нейтронов. Они удобны в работе, не гигроскопичны, легко обрабатываются, но требуют применение специальных конверторов света для преобразования спектра испускания в область порядка 0,3...0,4 мкм.

Свойством люминесценции также обладают многие органические соединения. Среди них особое место занимает группа ароматических углеводородов. Органические сцинтилляторы изготовляют в виде монокристаллов (стильбен, антрацен, толан), а также жидких и твердых растворов ароматических соединений в растворителях. В отличие от неорганических сцинтилляторов в органических сцинтилляторах высвечивание фотонов связано с электронными переходами в возбужденных молекулах, т.е. люминесценция – свойство определенных органических молекул и присуща им в различных агрегатных состояниях. Для органических сцинтилляторов характерно малое время высвечивания (10-8…10-9с), приближающееся в некоторых случаях к времени жизни отдельной молекулы в возбужденном состоянии. Для всех органических сцинтилляторов независимо от их агрегатного состояния световыход для легких частиц (электронов) примерно в 10 раз больше, чем для тяжелых (альфа-частиц) той же энергии.

Известно большое число органических кристаллических сцинтилляторов, однако, следует отметить отдельно стильбен (С14 H12) и антрацен (С14H10).

Стильбен обладает малым временем высвечивания быстрой компоненты (610-9с) и сравнительно высокой конверсионной эффективностью (С0f=0,02). Кристаллы стильбена выращивают больших размеров, они легко обрабатываются. Стильбен широко применяется для спектрометрии нейтронов по протонам отдачи и для гамма-спектрометрии.

Антрацен имеет наибольшую конверсионную эффективность среди органических сцинтилляторов (порядка 0,04).Световой выход в антрацене линейно зависит от энергии электронов, а для тяжелых заряженных частиц линейность нарушается.

Жидкие

сцинтилляторы

имеют ряд неоспоримых преимуществ, хотя

по световыходу уступают кристаллическим.

Они могут использоваться в больших

объемах (десятки литров), в них можно

растворять вещества, содержащие

стабильные и радиоактивные изотопы.

Растворение металлоорганических

соединений (свинец, висмут) значительно

увеличивает эффективность регистрации

гамма-излучения. Введение радиоактивных

изотопов позволяет использовать

4-геометрию

и изучать малые активности бета-излучателей.

Жидкие сцинтилляторы (Р-терфенил в

ксилоле, 2,5-дифенилоксазол в толуоле)

состоят из растворителя (толуол, ксилол)

и активатора. Активатор и растворитель

жидкого сцинтиллятора подбирают таким

образом, чтобы первый возбужденный

уровень растворителя был выше первого

возбужденного уровня активатора, т.е.

чтобы спектр испускания растворителя

хорошо перекрывался спектром поглощения

активатора. Поскольку спектр испускания

активатора не совпадает со спектром

поглощения растворителя, а концентрация

активатора мала, то раствор оказывается

прозрачным для спектра испускания

активатора. Спектры испускания

органических сцинтилляторов имеют

максимум в области длин волн 4000...3500

![]() .

Для лучшего соответствия спектра

испускания сцинтилляторов спектральной

чувствительности фотоумножителя

добавляют небольшие количества

(0,01...0,5 г/л) сместителей спектра.

.

Для лучшего соответствия спектра

испускания сцинтилляторов спектральной

чувствительности фотоумножителя

добавляют небольшие количества

(0,01...0,5 г/л) сместителей спектра.

Широкое применение получили пластические сцинтилляторы – твердые растворы некоторых органических сцинтилляторов в полистироле и поливинилтолуоле (например, тетрафинилбутадиен в полистироле, р-терфенил в полистироле). Они обладают хорошими оптическими свойствами, могут применяться в широком интервале температур – -200...+70 °С. Пластические сцинтилляторы хорошо полируются, в них можно вводить сместители спектров, различные соединения для увеличения эффективности при регистрации нейтронов и гамма-квантов. Процесс возбуждения и передачи энергии молекулам активатора (стильбена, бифенила, нафталина, тетрафенилбутадиена) происходит так же, как и в жидких сцинтилляторах. Так как давление насыщенных паров у пластических сцинтилляторов существенно меньше, чем у органических кристаллов и тем более у жидких сцинтилляторов, они могут успешно применяться в вакууме.

В пластических сцинтилляторах световыход существенно зависит от плотности ионизации. Они имеют хорошую радиационную устойчивость – в 30...50 раз большую, чем для органических кристаллов. Так как многие благородные газы, их смеси, а также смеси благородных газов с водородом и азотом обладают сцинтилляционными свойствами, их часто применяют в качестве газовых сцинтилляторов. Наибольший световыход у ксенона и смеси ксенона с гелием. Сцинцилляционные свойства благородных газов объясняются радиационными переходами с метастабильных уровней ионов газа. Спектры испускания газовых сцинтилляторов лежат в области ультрафиолетового излучения, где конверсионная эффективность катодов фотоумножителей мала. Поэтому при работе с газовыми сцинтилляторами для получения большого световыхода обычно применяют сместители спектров (дифенилстильбен, кватерфенил). Применение дифенилстильбена резко увеличивает световыход газовых сцинтилляторов, а применение кватерфенила – амплитуду импульса на выходе ФЭУ. Благородные газы являются сцинтилляторами как в жидкой, так и в твердой фазах. Они очень чувствительны к примесям.

Второй основной составляющей сцинтилляционного детектора является фотоэлектронный умножитель (ФЭУ). ФЭУ – это электровакуумный прибор, который способен регистрировать слабые вспышки света.

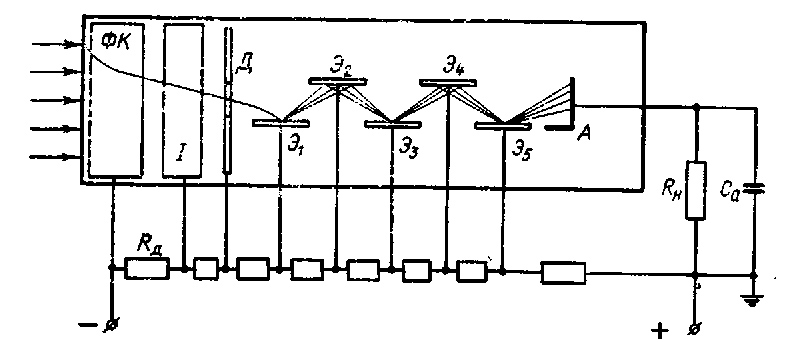

Для усиления слабых электронных потоков может быть использовано явление вторичной электронной эмиссии. Прибор, содержащий кроме фотокатода и анода один или несколько электродов, являющихся эмиттерами вторичных электронов, называется фотоэлектронным умножителем (ФЭУ). Эмиттеры вторичных электронов называют динодами, а систему электродов, обеспечивающую умножение электронов – динодной системой. Принципиальная схема ФЭУ показана на рис. 4.3.

Рис. 4.3. Принципиальная схема ФЭУ с делителем напряжжения: ФК – фотокатод; 1 – фокусирующий электрод; Д – диафрагма; Э1…Э5 – диноды; А – анод; Rд – сопротивление делителя напряжения; Ra – нагрузочное сопротивление в цепи анода; Са – емкость анода

Падающее на фотокатод (ФК) излучение вызывает фотоэлектронную эмиссию. Число электронов, эмитируемых в единицу времени фотокатодом, пк пропорционально интенсивности излучения I. Электроны покидают фотокатод под различными углами к его поверхности и с различными начальными скоростями. Для того чтобы собрать их на первый динод Э1, площадь которого может быть значительно меньше площади фотокатода, необходима фокусирующая электронно-оптическая система. Она состоит из ряда электродов, образующих электростатические линзы. Пространство между фотокатодом и первым динодом называют входной камерой ФЭУ. Во входной камере осуществляется фокусировка и ускорение фотоэлектронов, направляемых на первый динод. Из-за несовершенства электронно-оптической системы входной камеры часть фотоэлектронов может попадать на фокусирующие электроды или на нерабочую часть первого динода (с которой вторичные электроны не попадают на следующий динод). Эти электроны в дальнейшем не умножаются динодной системой, что приводит к уменьшению общего усиления ФЭУ. Качество электронно-оптической системы входной камеры характеризуется коэффициентом сбора электронов – ψк, представляющим собой отношение числа фотоэлектронов, достигающих первого динода, к общему числу эмитированных фотокатодом электронов. У современных ФЭУ коэффициент ψк,: близок к единице.

Фотоэлектроны, падая на первый динод, вызывают вторичную электронную эмиссию. Количество вторичных электронов, покидающих первый динод, зависит от материала динода и напряжения катод – первый динод (т.е. от энергии первичных электронов). Вторичные электроны направляются на второй динод, умноженный ноток электронов со второго динода – на третий и т.д. Напряжение на электроды ФЭУ подается таким образом, чтобы между каждой парой динодов создавалось электрическое поле, ускоряющее электроны от предыдущего динода к последующему. Форму динодов и их взаимное расположение выбирают такими, чтобы поле между двумя соседними динодами, образующими каскад ФЭУ, обеспечивало сбор возможно большей части электронов, эмитированных с каждого предыдущего динода на следующий за ним динод. Из-за несовершенства конструкции динодной системы на каждом каскаде практически всегда происходит некоторое рассеяние электронов, вследствие чего часть из них может попасть на стенки баллона ФЭУ, на нерабочие участки динодов, а также миновать один или несколько динодов. Это приводит к уменьшению усиления каскада ФЭУ, что учитывается введением коэффициента эффективности каскада – равного отношению числа электронов, попадающих на (i+1) динод, к числу электронов, вышедших с i-ro динода. Эффективность каскада современного ФЭУ равна 0,7…0,95. Произведение

М = ψк ···θn, (4.3)

где θ – коэффициент усиление одного каскада (динода), n – количество каскадов усиления (динодов).

Для того, чтобы подать на электроды ФЭУ напряжения, необходимые для фокусировки и ускорения электронов, обычно пользуются делителем напряжения. В большинстве случаев рабочее напряжение делится равномерно между всеми каскадами ФЭУ, для чего используется равномерный делитель напряжения с одинаковыми сопротивлениями Rд, как это показано на рис. 4.3.

Из выражения (4.3) видно, что количество электронов, достигающих в единицу времени анода ФЭУ, а, следовательно, и анодный ток прямо пропорционален числу электронов, испускаемых фотокатодом (и тем самым – интенсивности падающего на фотокатод излучения), и превышает это число в М раз. Для современных ФЭУ, при среднем коэффициенте вторичной эмиссии, равном – 4, и числе каскадов, равном – 12, коэффициент усиления составляет М ≈ 107. Такой коэффициент усиления достаточен для того, чтобы измерить в анодной цепи ФЭУ импульс напряжения, вызванный единичным электроном, вышедшим из фотокатода. Это обстоятельство в принципе позволяет использовать ФЭУ в качестве счетчика фотонов.

Общие требования к вторичноэмиссионным материалам, используемым в ФЭУ, заключаются в следующем:

1. Способ получения эмиссионных материалов должен быть достаточно простым и не должен оказывать отрицательного влияния на свойства фотокатода ФЭУ. С другой стороны, процесс изготовления фотокатода не должен оказывать вредного действия на параметры эмиттера.

2. Материал должен обладать высоким коэффициентом вторичной эмиссии при небольших энергиях первичных электронов (≈100 эв), поскольку это дает возможность получить высокое усиление ФЭУ при не слишком высоком напряжении питания.

3. Материал должен обладать минимальной термоэлектронной и фотоэлектронной эмиссией для того, чтобы диноды не служили источником паразитной эмиссии, повышающей уровень шума ФЭУ.

4. Эмиттер должен быть термостойким и обладать высокой стабильностью при электронной бомбардировке; его вторично-эмиссионные свойства не долж.ны изменяться со временем.

В процессе развития ФЭУ в качестве вторичноэмиссионных материалов сначала использовались те же материалы, которые применялись в качестве фотокатодов – все фотокатоды обладают высокой вторичноэмиссионной эффективностью. По мере открытия новых фотокатодов – серебряно-кислородно-цезиевого, сурьмяно-цезиевого, многощелочного – все они применялись в качестве эмиттеров вторичных электронов в ФЭУ. Однако фоточувствительные пленки обладают рядом недостатков при использовании их в качестве вторичных эмиттеров в ФЭУ. К этим недостаткам относится, прежде всего, их фоточувствительность. Кроме того, некоторые фотокатоды обладают сравнительно высокой термоэмиссией.

Современные эффективные эмиттеры вторичных электронов могут быть разделены на две группы:

- первая группа – пленочные эмиттеры – характерна тем, что активный слой наносится напылением или каким-либо другим способом на подложку, служащую конструктивной основой динода. К этому типу эмиттеров относятся все эффективные фотокатоды, а также пленки окислов щелочноземельных металлов, нанесенные испарением на металлическую подложку.

- ко второй группе относятся так называемые сплавные эмиттеры, у которых эмитирующий слой получается в процессе термической обработки и поверхностного окисления сплавов на основе серебра, меди или алюминия с присадкой магния или бериллия. Легкий компонент сплава (щелочноземельный металл), называемый активным, содержится в сплавах в небольшом количестве (1…3%).

Из эмиттеров первой группы в ФЭУ применяются сурьмяно-цезиевые, многощелочные или бищелочные пленки.

Рассмотрение конструкции ФЭУ начнем с конструкции его основных узлов – входной камеры и системы динодов.

Входные камеры

К конструкции электронно-оптической системы входной камеры предъявляются два основных требования:

1) близкий к 100% сбор электронов на первый динод с каждой точки рабочей поверхности фотокатода;

2) изохронность траекторий фотоэлектронов, т.е. одинаковости времен пролета электронов, вылетающих с разных точек фотокатода, до первого динода.

Первое требование относится ко всем типам ФЭУ, поскольку оно определяет эффективность регистрации сигнала.

Второе требование особенно важно для ФЭУ, предназначенных для регистрации световых импульсов, следующих друг за другом через очень малые интервалы времени. В самом деле, если времена пролета электронов, вышедших с различных точек фотокатода или с одной и той же точки, но под разными углами, отличаются друг от друга, то электроны придут на первый динод с некоторым разбросом во времени, что приведет к затягиванию (расширению) импульса анодного тока. Если длительность импульса анодного тока больше временного интервала между световыми вспышками, их раздельная регистрация невозможна (в этом случае говорят о плохом временном разрешении ФЭУ).

В некоторых конструкциях ФЭУ фотокатод наносится на электрод, имеющий конфигурацию первого динода. В этом случае отпадает необходимость в дополнительных фокусирующих электродах, и входная камера, как особый элемент конструкции ФЭУ, практически отсутствует. В других типах ФЭУ, в соответствии с их назначением, в конструкцию входной камеры кроме фокусирующих электродов могут быть внесены дополнительные электроды. Так, например, для модуляции электронного потока может быть введен специальный модулирующий электрод. Для электронно-оптического уменьшения рабочей поверхности фотокатода (с целью уменьшения термотока) могут также вводиться вспомогательные электроды.

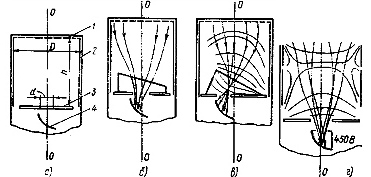

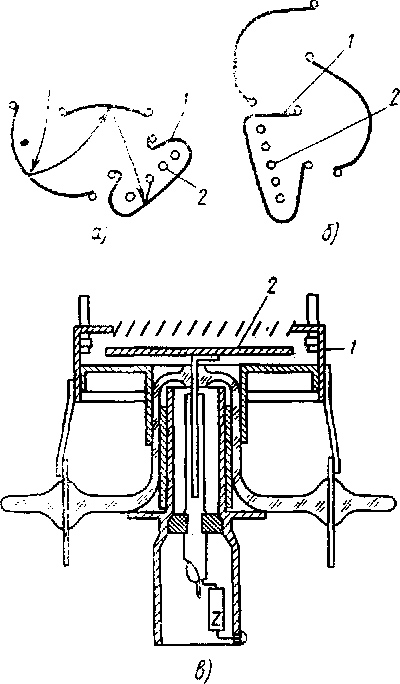

Во входной камере ФЭУ обычно используется система электродов, образующая одну или несколько электростатических линз, в зависимости от отношения рабочего диаметра фотокатода к диаметру входного отверстия динодной системы. На рис. 4.4 представлены наиболее распространенные конструкции входных камер ФЭУ. Электростатическое поле создается фотокатодом 1, соединенным с металлическим слоем (манжетой) 2, нанесенным на боковую поверхность колбы, и диафрагмой 3. Для ФЭУ, у которых первый динод или рабочая часть поверхности первого динода расположены на оси симметрии 00 входной камеры (см. рис. 4.4, а, г), используется плоская диафрагма с отверстием по оси баллона.

Подобного вида входная камера используется во многих отечественных и зарубежных ФЭУ. Если рабочая часть поверхности первого динода расположена не на оси симметрии входной камеры или весь первый динод смещен относительно оси симметрии, сбор электронов с фотокатода резко ухудшается. Для достижения полного сбора электронов приходится отказываться от осесимметричных входных камер. На рис. 4.4,б и 4.4,в представлены входные камеры, в которых на плоской диафрагме закреплен цилиндрический электрод со срезанным под углом к оси входом, или цилиндр, ось которого составляет с осью баллона некоторый угол. При такой конструкции диафрагмы конфигурация поля обеспечивает полный сбор электронов на первый динод.

Для средних диаметров фотокатодов (диаметром = 40…50 мм) могут применяться также входные камеры, состоящие из двух электростатических линз, что позволяет улучшить сбор фотоэлектронов на первый динод подбором потенциалов на фокусирующих электродах. В ФЭУ с большими диаметрами фотокатодов, когда отношение диаметра фотокатода к диаметру отверстия диафрагмы достигает величин порядка 50, для полного сбора электронов необходимы входные камеры с острой фокусировкой. В этих случаях для фокусировки фотоэлектронов используют сложные электронно-оптические объективы, образуемые электродами, которые могут наноситься непосредственно на боковые стенки фасонного баллона ФЭУ или монтироваться внутри него. В ФЭУ с большой площадью первого динода входная камера имеет более простую форму, и даже при большой поверхности фотокатода полный сбор электронов достигается более простыми электронно-оптическими средствами.

Рис. 4.4. Схемы входной камеры: ФЭУ-29 (а); ФЭУ-35 (б); ФЭУ-31 (в); ФЭУ-42 (г); 1– фотокатод; 2 – манжета; 3 –диафрагма; 4 – первый динод; тонкие линяя со стрелками – траектории электронов.

Однако не все рассмотренные выше входные камеры удовлетворяют второму требованию – обеспечению изохронности траекторий фотоэлектронов. Время пролета электронов во входной камере определяется длиной траектории от фотокатода до первого динода и скоростью фотоэлектронов. Длина траектории зависит от места и угла выхода электрона с фотокатода, а скорость – от величин начальной скорости электрона и напряженности поля около катода. Если бы все фотоэлектроны начали свое движение с одинаковой начальной скоростью и по нормали к поверхности фотокатода, то при сферически симметричном поле во входной камере, напряженность которого в любой точке у поверхности фотокатода одинакова, время пролета всех электронов было бы одним и тем же. Однако в результате разброса электронов по начальным скоростям и углам выхода даже в сферически симметричном поле времена пролета электронов различны. Для того чтобы разброс электронов по скоростям и углам выхода меньше сказывался на времени пролета электронов необходимо, чтобы напряженность поля у фотокатода была как можно более высокой. Из этого элементарного рассмотрения вытекают следующие требования, предъявляемые к входным камерам с изохронностью траекторий электронов:

1) электрическое поле должно быть сферически симметричным;

2) напряженность поля вблизи фотокатода должна быть как можно более высокой.

Рассмотренные выше входные камеры с плоским торцевым фотокатодом (см. рис. 4.4) не удовлетворяют ни одному из этих требований. Малая напряженность поля вблизи фотокатода и сильная неравномерность распределения градиентов потенциала вдоль поверхности фотокатода приводят к большому разбросу времен пролета фотоэлектронов, выходящих из центральных и краевых зон фотокатода. По этой причине в первых входных камерах для ФЭУ с высоким временным разрешением вводился специальный электрод, предназначенный для ускорения фотоэлектронов. Это обеспечивало увеличение напряженности поля у катода и более равномерное распределение градиентов потенциала вблизи катода, но одновременно ухудшало сбор электронов на первый динод. В современных ФЭУ с высоким временным разрешением электронно-оптическая система входных камер обеспечивает получение электрического поля близкого к сферически-симметричному с высоким градиентом потенциала, равномерным вдоль поверхности фотокатода, и полный сбор фотоэлектронов на первый динод. На рис. 4.5 представлены входные камеры двух ФЭУ. Сферическое поле в прикатодной области создается сферической формой фотокатода, для чего обычно используют баллон с плоско-вогнутым торцевым стеклом.

Рис. 4.5. Схемы входных камер ФЭУ с малым разбросом времен пролета электронов: а – ФЭУ-36; 1 – фотокатод; 2 – ускоряющий электрод, соединенный с диафрагмой 4; 3– ускоряющий электрод, соединенный с третьим динодом; б – ФЭУ-56 AVP (Франция); 1 – фотокатод; 2 – ускоряющие электроды; 3–диафрагма

Электроды входных камер ФЭУ могут наноситься непосредственно на стенки стеклянного баллона ФЭУ либо монтироваться внутри баллона. Однако во всех случаях необходимо иметь в виду, что в пространстве входной камеры должны отсутствовать изоляторы. Рассеянные электроны могут попадать на изоляторы и создавать заряды, зависящие от состояния их поверхности, от их проводимости и коэффициента вторичной эмиссии. Эти заряды создают неконтролируемые потенциалы на изолирующих элементах, искажающие поле во входной камере, что приводит не только к изменению коэффициента сбора электронов на первый динод и повышению разброса времен пролета электронов, но и к нестабильной работе ФЭУ. Поэтому нанесение электродов непосредственно на стекло баллона входной камеры, когда часть поверхности стекла остается непокрытой проводящим слоем, является нежелательным. Как правило, поверхности всех деталей, расположенных во входной камере, должны иметь достаточную проводимость и соединяться с одним из электродов ФЭУ.

Динодные системы

Основные требования, которым должны удовлетворять динодные системы, те же, что и для входных камер. Сбор электронов с динода на динод, т.е. эффективность каскада должен быть близким к 100%, а времена пролета электронов внутри каскада умножения должны быть одинаковыми (т.е. траектории электронов должны быть изохронными). Кроме того, конфигурация динодов и напряженность поля в пространстве между ними должны быть такими, чтобы при протекании в межкаскадном пространстве тока не возникало объемного заряда. Накапливание объемного заряда приводит к искажению линейной зависимости анодного тока от светового потока. Это требование справедливо и для конструкций входных камер, однако его соблюдение особенно важно при конструировании динодных систем, поскольку на последних каскадах ФЭУ при большом коэффициенте усиления плотности токов могут быть весьма значительными.

Существует много разных способов создания полей, удовлетворяющих этим требованиям. По типу полей, применяемых для управления движением или для фокусировки электронов, динодные системы делят на три класса:

1) системы с электростатическими полями;

2) системы с магнитным и электростатическим полями;

3) системы с магнитным и высокочастотным электрическими полями.

Внутри каждого класса существуют различные типы динодных систем, отличающихся формой самих динодов и их расположением.

Наибольшее распространение получили динодные системы с электростатическими полями, главным образом благодаря простоте их эксплуатации. Из большого числа разнообразных конструкций этого класса динодных систем наиболее широко применяются умножающие системы с фокусировкой электронов. В таких умножающих системах, поток вторичных электронов фокусируется в пространстве между каждым динодом, т.е. траектории движения вторичных электронов взаимно пересекаются внутри каскадного промежутка, как это показано на рис. 4.6.

Если сечение электронного потока (размеры участка поверхности динода, бомбардируемого электронами) уменьшается по мере перехода от первого каскада к последующим, т.е. электронный поток концентрируется, плотность тока возрастает быстрее, чем ток,– динодная система называется системой с острой фокусировкой электронов.

Рис. 4.6. Динодные системы с корытообразными динодами: а – цилиндрическая часть динода одного радиуса; б – цилиндрическая часть динода двух радиусов; в – круговая система расположения динодов; г – динодная система со сложным профилем динода; д – двнодная система с торовидными динодами (тонкие линии со стрелками – траектории электронов)

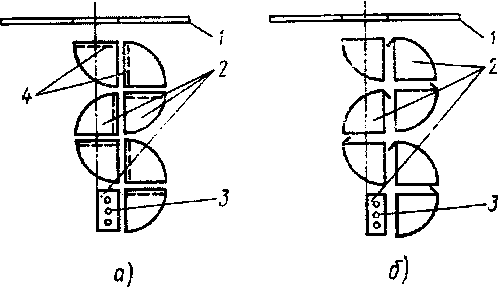

На рис. 4.7 показаны два варианта систем, в которых диноды выполнены в виде коробок (коробчатая динодная система). Профиль динодов может быть треугольным, прямоугольным или цилиндрическим.

Рис. 4.7. Динодные системы с коробчатыми динодами: а – диноды с сетками; б – диноды с козырьками; 1 – диафрагма; 2 – диноды; 3 –анод; 4 – сетка

В современных динодных системах ФЭУ, как отечественных, так и зарубежных, чаще всего применяются диноды в виде четверти цилиндра, закрытого с торцов. Одна сторона коробчатого динода обычно прикрывается сеткой с высокой проницаемостью, препятствующей провисанию поля предыдущего динода в пространстве последующего динода. Торцы динодов закрываются боковыми крышками. Это исключает влияние зарядки боковых изоляторов, к которым крепятся диноды, на поле внутри динода. Такая конструкция характеризуется значительной эффективностью каскада, достигающей 95%. Основным преимуществом коробчатых динодов является то, что они позволяют создавать компактные малогабаритные конструкции ФЭУ, хорошо сочетающиеся с торцовым фотокатодом.

Недостатком коробчатой системы, показанной на рис. 4.7а, является наличие сквозного канала от анода к фотокатоду. По этому каналу ионы и фотоны, которые образуются в последних каскадных промежутках и на аноде ФЭУ, например, в результате возбуждения и ионизации остаточных газов, могут попадать на фотокатод, создавая оптическую и ионную обратную связь. Для исключения обратной связи вместо сеток между каскадами применяют козырьки, которые, выполняя роль сеток, одновременно перекрывают сквозной центральный канал динодной системы (рис. 4.7б).

Напряженность поля у рабочей поверхности динода мала (≈ 5 в/мм). Этот недостаток, свойственный и другим конструкциям коробчатых динодов, приводит к большому разбросу времен пролета электронов внутри каскадов умножения (≈10-8 с) и ограничивает величину максимального выходного тока (10…100 мка), при котором еще сохраняется линейная зависимость между током и световым потоком. Это обстоятельство практически исключает возможность применения коробчатых динодных систем в ФЭУ с высоким временным разрешением.

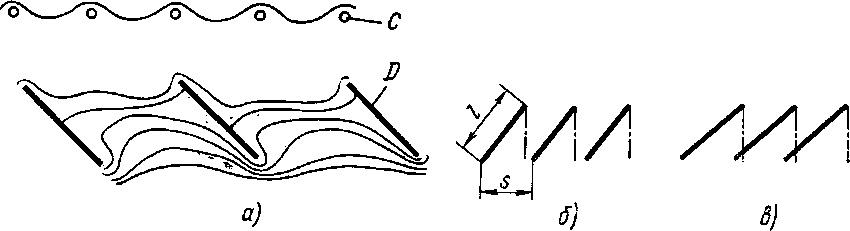

Большое распространение получили умножающие системы с динодами, выполненными в виде пластины со щелями, образованными наклонными лопастями (так называемые жалюзийные диноды). Конструкция жалюзийного динода показана на рис. 4.8.

Рис. 4.8. Конструкция жалюзийного динода: а – картина электрического поля; С – сетка; D – жалюзи; тонкими линиями указаны эквипотенциальные линии электрического поля; б – пролетный динод; в – не пролетный динод

Для того чтобы экранировать динод от тормозящего поля предыдущего динода, перед каждой пластиной помещают сетку с высокой проницаемостью, находящуюся под потенциалом последующего динода. Динодные пластины набираются в пакет таким образом, чтобы лопасти (i+1)-ro динода перекрывали зазоры между лопастями i-го динода. Несмотря на такое расположение динодов, все же имеет место прямой пролет (без умножения) некоторого числа электронов, наибольший на первом диноде. Часть электронов, пролетающих сквозь щели в диноде без умножения, зависит также от конструкции жалюзийных пластин. Пролет электронов является основным недостатком жалюзийных динодных систем. Он уменьшает коэффициент усиления и увеличивает разброс времен пролета электронов, т.е. ухудшает временное разрешение ФЭУ. Несмотря на эти недостатки, жалюзийные диноды нашли широкое применение в ФЭУ, поскольку благодаря большим рабочим поверхностям динодов и отсутствию острой фокусировки вторичных электронов они допускают работу при повышенных токах на выходе ФЭУ. Кроме того, усиление системы мало зависит от влияния внешних магнитных полей.

В ФЭУ с высоким временным разрешением нашли применение диноды, форма которых позволяет получить вблизи эмигрирующей поверхности сравнительно большие градиенты потенциала электрического поля. На рис. 4.6 представлены системы с так называемыми корытообразными динодами. Диноды представляют собой пластинки, согнутые в форме плоского козырька, переходящего в цилиндрическую часть одного (рис. 4.6а) или двух (рис. 4.6б) радиусов. Второй вариант характеризуется более высокой эффективностью каскада. Поле вблизи эмитирующей поверхности динода в этом случае более однородно и напряженность его значительно выше, чем в системах с коробчатыми динодами. Разновидность динодной системы с корытообразными электродами приведена на рис. 6в. Круговое расположение динодов позволяет уменьшить габариты ФЭУ и получить более высокие напряженности поля у эмигрирующих поверхностей, что улучшает временное разрешение таких систем. Недостаток кругового расположения динодов заключается в том, что без существенной переделки конструкции нельзя увеличить количество динодов (что легко сделать при линейном расположении динодов). В связи с этим коэффициент усиления круговой системы ограничен, он не превышает 105…106. Некоторое усложнение формы динодов в системе, изображенной на рис. 6г, создает конфигурацию поля с более высокой напряженностью у эмитирующей поверхности динода (рис. 6д), что способствует улучшению временного разрешения ФЭУ.

Для существенного увеличения временного разрешения динодных систем, т.е. уменьшения разброса времен пролета электронов, в междинодное пространство помещают специальные вспомогательные электроды, форму и расположение которых подбирают с таким расчетом, чтобы траектории и скорости электронов, выходящих с разных точек динода, были одинаковыми. Это достигается либо значительным увеличением напряженности поля у эмитирующей поверхности динода введением сеток, расположенных вблизи динода и имеющих потенциалы последующих динодов (рис. 4.9а), либо улучшением равномерности распределением градиентов потенциала электрического поля в междинодном пространстве помещением специальных электродов вдали от рабочей части динода.

Рис. 4.9. Схемы динодных систем с дополнительными электродами: тонкие линии со стрелками – траектории электронов; числа у электродов указывают их потенциалы в относительных единицах; а- с ускоряющими сетками; б – с выравниванием градиента потенциала; в – с компенсацией времен пролета электронов

Эти электроды не увеличивают напряженности поля у поверхности динода, но выравнивают траектории движения электронов (рис, 4.9б). Этого можно достигнуть также (рис. 4.9в), подбирая форму электродов с расчетом, чтобы более короткой траектории электронов соответствовала меньшая скорость электронов, и наоборот.

Для ФЭУ с высоким временным разрешением весьма существенным параметром является величина допустимого выходного тока. Это связано с тем, что для регистрации очень коротких импульсов тока на выходе ФЭУ необходима очень малая величина нагрузочного сопротивления (Rн ≈ 75…90 ом на рис. 4.3), определяющего совместно с паразитной емкостью анода Са верхнюю границу пропускаемых частот. Соответственно, для получения пригодных для дальнейшей радиотехнической обработки сигналов (порядка десятков вольт), динодные системы должны обеспечить получение выходных токов порядка сотен миллиампер.

Выходной ток ФЭУ определяется, вообще говоря, входным сигналом и коэффициентом усиления. Однако реально допустимая величина выходного анодного тока ограничивается: во-первых, объемным зарядом, который образуется в последних каскадах ФЭУ; во-вторых, допустимой мощностью рассеяния последнего динода, т.е. рабочей площадью и материалом динода.

Ограничение тока, вызванное объемным зарядом, устраняется повышением напряженности поля между динодами. Эту функцию выполняют дополнительные электроды, предназначенные для улучшения временного разрешения. Повысить допустимую мощность рассеяния на динодах можно, прежде всего, увеличением их рабочей поверхности. Поскольку плотность тока достигает наибольшей величины в промежутке последний динод – анод, конструкции этого узла (анодного блока) уделяют особое внимание. На рис. 4.8а и 4.8б представлены анодные блоки круговой и линейной динодных систем. Анод может быть выполнен в виде сетки и расположен между предпоследним и последним динодами. Электроны от предпоследнего динода ускоряются анодом – сеткой и, умножаясь на последнем диноде, собираются на анод (такого типа анод называется рефлексным). Недостатком этой конструкции является, прежде всего, то, что часть электронов перехватывается анодом – сеткой, не долетая до последнего динода. Кроме того, вокруг анода – сетки возникают колебания электронов, приводящие к ухудшению временного разрешения ФЭУ. Для уменьшения паразитных емкостей и полного согласования волнового сопротивления анода с анодной нагрузкой применяют анодные блоки с коаксиальным выходом. Такая конструкция изображена на рис. 4.10в.

Рис. 4.10. Анодные блоки динодных систем: 1 – последний динод; 2 – анод; а, б – с рефлексным анодом; в – с коаксиальным выводом анода

Весьма высокое временное разрешение может быть достигнуто с помощью динодной системы, в которой используются пленочные эмиттеры, работающие на прострел. Диноды, имеющие форму диска, располагаются в динодной системе последовательно на близком расстоянии друг от друга. Это создает очень компактную и простую конструкцию динодной системы с близкими к однородным электростатическими полями большой напряженности. Такие системы должны обладать очень высоким временным разрешением (Δτ ≈ 10‑11…10‑12 с).

Недостатком пленочных систем является малая величина допустимых токов на пленочных эмиттерах (~0,1 мка/см2). Поэтому в реальных конструкциях ФЭУ с пленочными эмиттерами в качестве последних динодов обычно используют сетчатые или жалю-зийные диноды. Это приводит к ухудшению временного разрешения до величин, практически не отличающихся от временного разрешения динодных систем с фокусировкой электронного потока (1…2 нс). Поскольку для получения приемлемых коэффициентов вторичной эмиссии на прострел необходимы высокие энергии первичных электронов (2…4 кэв) нормальное для ФЭУ усиление ≈106 достигается при рабочих напряжениях порядка нескольких десятков кв. Что также является недостатком пленочных динодных систем. Поэтому ФЭУ с такими динодными системами практически не нашли применения.

В последние годы стали широко использоваться динодные системы с распределенным эмиттером (рис.4.11).

Рис. 4.11. Динодные системы с распределенным эмиттером: а – прямая трубка; б – спиральная трубка; в – многоканальная система; А – анод

Такая система состоит из трубки (канала) из непроводящего материала, внутренняя поверхность которой покрыта эмиттирующим слоем с высоким сопротивлением (107…108 ом). Если к слою приложить напряжение, то внутри трубки создается электрическое поле с осевой симметрией (рис. 4.11а). Благодаря наличию нормальной к оси трубки составляющей начальной скорости вторичные электроны, образующиеся на входе канала, при движении вдоль трубки испытывают, по крайней мере, одно столкновение с ее внутренней поверхностью, если отношение длины трубки к диаметру достаточно велико (не меньше 10). При достаточно большом отношении длины канала к диаметру (это отношение называется калибром канала, оптимальный калибр ≈50) электроны многократно ударяются о его стенки и распределенный динод заменяет многокаскадную динодную систему, так как каждое столкновение электрона с поверхностью трубки эквивалентно одному каскаду умножения. Коэффициент усиления такого динода может достигать величин 105…106 при рабочем напряжении на концах канала 1,5…2 кв.

Большим достоинством канальной системы является простота конструкции, возможность создания весьма малогабаритных ФЭУ и осуществления многоканальных систем с использованием пакета каналов, показанных на рис. 4.9в. Кроме того, канальные динодные системы не нуждаются в делителе напряжения. Благодаря этим достоинствам канальные динодные системы в последние годы находят все большее применение в ФЭУ.

Недостатками прямых каналов являются сильная оптическая и ионная обратная связь. Поэтому трубке придают обычно изогнутую форму или форму пространственной спирали (рис. 4.11б). Второй недостаток, присущий и прямым и изогнутым каналам, – низкая эффективность эквивалентного каскада умножения, объясняющаяся тем, что часть вторичных электронов, которые выходят под такими углами к оси трубки, что попадают в тормозящее поле и не участвуют в дальнейшем процессе умножения. Третий недостаток – большой разброс времен пролета электронов из-за отсутствия их фокусировки.

Недостатки канальных систем могут быть устранены, если воспользоваться магнитной фокусировкой электронов. Использование для управления движением электронов магнитных полей не нашло применения в промышленных ФЭУ из-за сложности их эксплуатации и больших габаритов. В связи с разработкой миниатюрной динодной системы с распределенным эмиттером и созданием компактных постоянных магнитов в настоящее время все большее внимание привлекают конструкции динодных систем со скрещенными магнитными и электростатическими полями.

Принцип работы динодных систем в скрещенных магнитном и электростатическом полях состоит в том, что для ускорения электронов используют электростатическое поле, а для фокусировки – постоянное магнитное поле. Вектор напряженности магнитного поля направлен по нормали к вектору напряженности электрического поля. Первые ФЭУ, созданные советским ученым Л.А. Кубецким в 1934 году (трубка Кубецкого), работали по этому принципу. Она состоит из двух параллельных пластин, расположенных на близком (несколько миллиметров) расстоянии друг от друга. Одна пластина (нижняя) служит распределенным динодом, вторая пластина – вспомогательным электродом. На нее подается положительный потенциал относительно нижнего электрода динодной пластины. Направление магнитного поля перпендикулярно пластинам. Электроны, выходящие с начального участка динода, ускоряются полем, создаваемым второй пластиной, и отклоняются магнитным полем. При этом они движутся по циклоидам, и каждый период циклоиды соответствует одному каскаду усиления дискретной динодной системы. При увеличении напряженности магнитного поля (или уменьшению электрического) уменьшается базис циклоиды и соответственно увеличивается эквивалентное число каскадов усиления, но при этом вследствие уменьшения энергии, накопленной электронами на более коротком пути, уменьшается коэффициент вторичной эмиссии. Усиление таких динодных систем может достигать величин, превышающих 107 при напряжении на динодной пластине ≈ 1700 в и напряжении между пластинами ≈ 350 в.

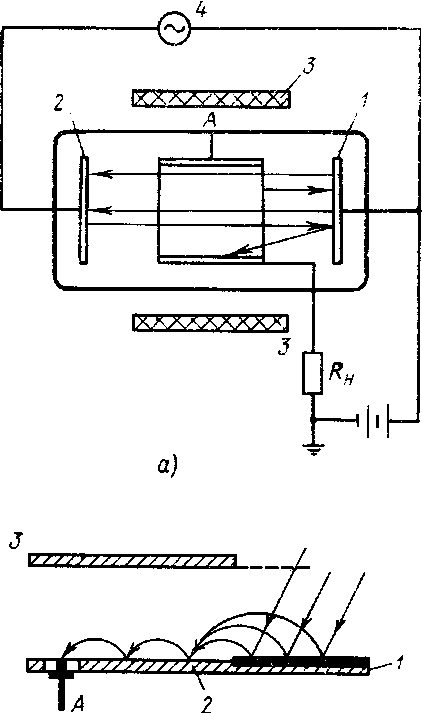

В связи с возросшими требованиями к временному разрешению ФЭУ в последние годы начали применяться динодные системы, работающие в магнитных и высокочастотных электрических полях (так называемые динамические ФЭУ). Конструкция динамических ФЭУ была предложена еще в 1934 году американским ученым Фарнсвортом, но практически эти ФЭУ начинают применяться только теперь. Принцип работы динамической системы состоит в следующем. К двум динодам, показанным на рис. 4.12а, приложено высокочастотное электрическое поле.

Рис. 4.12. Схемы динамических динодных систем: а – система Фарнсворта: 1–фотокатод, он же динод; 2 – динод; 3 – катушка; 4 – генератор высокой частоты; А – анод; б – современная система: 1–фотокатод; 2 – динод; 3 – вспомогательный электрод; А – анод

Продольное магнитное поле, создаваемое соосной катушкой, служит для фокусировки электронов при пролете их с одного динода на другой. Электроны, выходящие с динода 1 в течение первого полупериода, ускоряются электрическим полем и попадают на второй динод. Вторичные электроны динода 2 при изменении фазы высокочастотного поля ускоряются в направлении к первому диноду и т.д. Поскольку высокочастотное поле должно ускорять электроны при их движении как в прямом, так и в обратном направлении, необходимо выдержать определенное соотношение между временем пролета электронов между динодами и частотой изменения электрического поля. Для съема усиленного тока в пространстве между динодами можно поместить кольцевой анод, находящийся под положительным потенциалом относительно динодов. После нескольких периодов колебаний вторичные электроны собираются на аноде и в режиме равновесия число электронов, отбираемых на анод из пространственного заряда в междинодном промежутке, уравновешивается числом вторичных электронов, выбиваемых с обеих пластин в единицу времени. Коэффициент усиления таких систем достигает нескольких тысяч. Разброс времен пролета электронов в динамической системе уменьшается благодаря наличию фазовой фокусировки электронов. Электроны, время пролета которых больше полупериода высокочастотного поля, не успевают до перемены фазы достигнуть второго динода. А электроны, время пролета которых меньше полупериода высокочастотного поля, долетев до второго динода, создают вторичные электроны, которые попадают в тормозящее поле. Таким образом, электронный пакет к концу каждого периода обладает все меньшим разбросом времен пролета.

Существенный недостаток описанной динодной системы заключается в том, что фотокатод одновременно служит и эмиттером вторичных электронов (динод 1), кроме того, коэффициент усиления динамических систем невелик.

Современная динамическая динодная система, лишенная этих недостатков, изображена на рис. 4.12б. Нижний электрод служит эмиттером вторичных электронов, фотокатод располагается в той же плоскости. Вторая пластина служит вспомогательным отражающим электродом. В конце нижнего электрода имеется отверстие, за которым располагается анод. Для этой системы также характерно наличие фазовой фокусировки, благодаря чему электронный пакет к концу каждого цикла умножения сжимается. Степень сжатия пакета увеличивается по мере движения электронов вдоль системы. Это обеспечивает малый разброс времен пролета электронов, т.е. высокое временное разрешение (3ּ1010с). Минимально возможная величина временного разрешения определяется частотой изменения электрического поля.