- •Раздел 1 Физико-химические закономерности влияния биосферы на состояние объектов недвижимости Тема 1.1 Биодеструкторы строительных материалов и их биопоражения

- •Тема 1.2 Микробиологическая коррозия древесины

- •Тема 1.3 Биохимическая и микробиологическая коррозия бетона

- •Тема 2.2 Воздействие загрязняющих веществ атмосферы на строительные и конструкционные материалы, объекты недвижимости

- •Тема 2.3 Оценка агрессивного воздействия газообразных сред по отношению к строительным конструкциям

- •Тема 2.4 Соли, повреждающие строительные объекты, их происхождение

- •Тема 2.5 Виды повреждений солями. Разрушение строительного камня (кирпич, блоки) и раствора

- •Тема 2.6 Распространённость солей. Солевая нагрузка на материалы. Образование новых солей в строительных материалах

- •Раздел 3 физико-химические закономерности влияния гидросферы на состояние объектов недвижимости Тема 3.1 Физические и химические свойства воды. Агрегатные состояния и аномальные свойства воды

- •Тема 3.2 Процессы миграции влаги и механизм повреждения пористых строительных материалов

- •Тема 3.3 Виды коррозионных повреждений строительных металлических конструкций

- •Тема 3.4 Виды коррозии бетона. Оценка агрессивности природных и технологических средств по отношению к бетону

- •Раздел 4 физико-химические закомерности влияния литосферы на состояние объектов недвижимости Тема 4.1 Составляющие компоненты почв. Основные окислительно-восстановительные реакции в почве

- •Тема 4.2 Вода в почвах. Гравитационная и гигроскопическая влага. Оценка степени агрессивного воздействия грунтов на бетонные и железобетонные конструкции

- •Литература

- •Варианты контрольных работ

- •Вопросы к зачёту для студентов заочной и заочно-ускоренной форм обучения

Тема 1.3 Биохимическая и микробиологическая коррозия бетона

Бетоны и строительные растворы, особенно в зданиях и сооружениях мясной, сахарной, молочной, кондитерской и других отраслей промышленности, могут подвергаться биохимической коррозии.

Микробиотическое заселение бетона может происходить при определенных специфических условиях: наличие в строительном материале неорганических и органических веществ, питательной среды; уровень pH; окислительно-восстановительный потенциал среды; влажность; температура.

Химическое воздействие на строительные материалы оказывают, главным образом, микроорганизмы: бактерии, актиномицеты, микромицеты, микроводоросли, лишайники. Как правило, в разрушении строительных материалов принимают участие сообщества микроорганизмов. Причем, одни виды разрушают защитный слой, а другие - основной материал конструкции. В сообщества могут входить микроорганизмы, которые не принимают непосредственное участие в разрушении строительных материалов, но играют важную роль в жизнедеятельности сообщества и способствуют накоплению общей биомассы.

В таблице 1.3.1 представлены необходимые факторы развития микроорганизмов в материале. Микроорганизмы - биодеструкторы способны развиваться в условиях, различающихся по многим экологическим характеристикам. Большинство микробов колонизируют материалы в присутствии кислорода (аэробные организмы). Однако, многие микроорганизмы хорошо адаптированы к существованию в условиях отсутствия кислорода (анаэробы). Большинство из них играют важнейшую роль в деструктивных процессах, протекающих в подземном пространстве города.

Таблица 1.3.1 – Необходимые факторы развития микроорганизмов в материале

Факторы |

Микроорганизмы |

|||

Водоросли, лишайники (фототрофные организмы) |

Грибы, некоторые бактерии (органитрофные организмы) |

Окислители серы (литотрофные бактерии) |

Восстановители сульфата и нитрата (анаэробные бактерии) |

|

Вода |

+ |

+ |

+ |

+ |

Свет |

+ |

- |

- |

- |

Воздух |

+ |

+ |

+ |

- |

Органические вещества (источники углерода) |

- |

+ |

- |

+ |

В процессе своей жизнедеятельности микроорганизмы продуцируют ферменты, кетоны, спирты и такие агрессивные метаболиты, как кислоты - органические (щавелевую, гликолевую, янтарную, уксусную и др.) и неорганические (азотную, серную, и др.), а также аммиак, сероводород, метан, углекислый газ. Продукты их жизнедеятельности могут играть роль мощных катализаторов химических процессов, ускоряя химические реакции в несколько раз. Некоторые микроорганизмы, например тионовые бактерии, могут увеличить скорость реакции в сотни тысяч, и даже, в миллионы раз.

Многие виды микроорганизмов способны сорбировать влагу из воздуха, выделять воду в качестве метаболита, что ведет к избыточному увлажнению строительного материала, растворению загрязнителей, и развитию других микроорганизмов.

Так грибы в процессе своей жизнедеятельности выделяют минеральные и органические кислоты (уксусную, лимонную, молочную, яблочную, муравьиную и др.), которые взаимодействуют с основными (щелочными) соединениями цементного камня и разрушают его, превращая гидросиликаты, гидроалюминаты и гидроферриты в соли, не обладающие вяжущими свойствами.

![]()

![]()

![]()

Из вышеуказанного следует, что при воздействии на минералы цементного камня бетона продуктов метаболизма микроорганизмов имеет место биохимическая коррозия. При этом микроорганизмы, поселяясь на поверхности материала, образуют устойчивое микробиологическое сообщество. Устойчивость этих сообществ определяется в соответствии с законами экологии, как многообразием присутствующих в них видов микроорганизмов, так и загрязнением окружающей среды вредными веществами – прежде всего соединениями C, N, S и др. Грибы, поселяясь на поверхности цементного камня, уменьшают pH среды таким образом, что создают оптимальную для своего развития кислотность среды. Определенное влияние на разрушение бетона оказывает рост биомассы грибов и создаваемое ею механическое давление на поверхность пор.

Выделяемые грибами органические кислоты и углекислота (совместно с СО2 воздуха) нейтрализует бетон. С утратой щелочной реакции жидкая поровая фаза бетона теряет способность поддерживать стальную арматуру в железобетоне в пассивном состоянии. Развивается коррозия стальной арматуры в бетоне. Цементный камень перерождается и теряет свои строительно-механические свойства.

Раздел 2 Физико-химические закономерности влияния атмосферы на состояние объектов недвижимости

Тема 2.1 Современный химический состав атмосферы. Основные компоненты и антропогенные загрязнители атмосферы

Атмосфера – газообразная (газовая) оболочка планеты

Атмосфера Земли состоит из смеси газов, водяных паров и мелких частиц твердых веществ. Атмосфера Земли возникла в результате выделения газов при вулканических извержениях. С появлением океанов и биосферы она формировалась и за счёт газообмена с водой, растениями, животными и продуктами их разложения в почвах и болотах.

В настоящее время атмосфера Земли состоит в основном из газов и различных примесей (пыль, капли воды, кристаллы льда, морские соли, продукты горения).

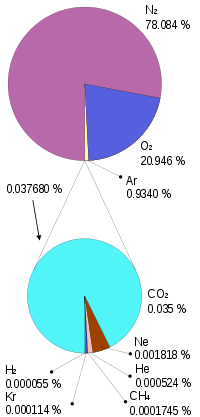

Основа атмосферы, воздух, представляет собой смесь газов, в первую очередь азота, кислорода, аргона и углекислого газа. Современный химический состав сухого воздуха представлен ниже на рисунке и таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1 - Современный химический состав сухого воздуха

Состав сухого воздуха |

||

Газ |

Содержание по объёму, % |

Содержание по массе, % |

Азот |

78,084 |

75,50 |

Кислород |

20,946 |

23,10 |

Аргон |

0,932 |

1,286 |

Вода |

0,5-4 |

- |

Углекислый газ |

0,0387 |

0,059 |

Неон |

1,818·10−3 |

1,3·10−3 |

Гелий |

4,6·10−4 |

7,2·10−5 |

Метан |

1,7·10−4 |

- |

Криптон |

1,14·10−4 |

2,9·10−4 |

Водород |

5·10−5 |

7,6·10−5 |

Ксенон |

8,7·10−6 |

- |

Закись азота |

5·10−5 |

7,7·10−5 |

Концентрация газов, составляющих атмосферу, практически постоянна, за исключением воды (H2O) и углекислого газа (CO2).

Кроме указанных в таблице 2.1.1 газов, в атмосфере содержатся SO2, NH3, СО, озон, углеводороды, HCl, HF, пары Hg, I2, а также NO и многие другие газы в незначительных количествах. В тропосфере постоянно находится большое количество взвешенных твёрдых и жидких частиц (аэрозоль).

Тропосфера - нижний, основной слой атмосферы, который содержит более 80 % всей массы атмосферного воздуха и около 90 % всего имеющегося в атмосфере водяного пара.

Под загрязнением атмосферы следует понимать изменение её состава при поступлении примесей естественного (природного) или антропогенного происхождения.

Вещества – загрязнители бывают трех видов: газы, пыль и аэрозоли. К последним относятся диспергированные твердые частицы, выбрасываемые в атмосферу и находящиеся в ней длительное время во взвешенном состоянии.

К природным источникам загрязнения атмосферы относятся извержения вулканов, пыльные бури, лесные пожары, пыль космического происхождения, частицы морской соли, продукты растительного, животного и микробиологического происхождения. Уровень такого загрязнения рассматривается в качестве фонового, который мало изменяется во времени.

К антропогенным источникам загрязнения атмосферы, обусловленным хозяйственной деятельностью человека, относятся:

сжигание горючих ископаемых. За последние 100 лет содержание СО2 в атмосфере возросло на 10 %, причём основная часть (360 млрд тонн) поступила в результате сжигания топлива. Если темпы роста сжигания топлива сохранятся, то в ближайшие 20 - 30 лет количество СО2 в атмосфере удвоится и может привести к глобальным изменениям климата;

работа тепловых электростанций. Сжигание топлива — основной источник и загрязняющих газов (СО, NO, SO2). Диоксид серы окисляется кислородом воздуха до SO3 в верхних слоях атмосферы, который в свою очередь взаимодействует с парами воды и аммиака, а образующиеся при этом серная кислота (Н2SO4) и сульфат аммония ((NH4)2SO4) возвращаются на поверхность Земли в виде так называемых «кислотных дождей»;

выхлопы современных турбореактивных самолетов с оксидами азота и газообразными фторуглеводородами из аэрозолей, которые могут привести к повреждению озонового слоя атмосферы;

производственная деятельность человека, например, добыча руд и нерудных строительных материалов, изготовление цемента и т.п. Интенсивный широкомасштабный вынос твёрдых частиц в атмосферу - одна из возможных причин изменений климата планеты;

загрязнение взвешенными частицами (при измельчении, фасовке и загрузке, от котельных, электростанций, шахтных стволов, карьеров при сжигании мусора);

выбросы предприятиями различных газов;

сжигание топлива в факельных печах, в результате чего образуется самый массовый загрязнитель – монооксид углерода;

сжигание топлива в котлах и двигателях внутреннего сгорания транспортных средств приводит к значительному загрязнению атмосферы оксидами азота, которые вызывают смог, углеводородами и соединениями свинца (тетраэтилсвинец Pb(CH3CH2)4));

вентиляционные выбросы (шахтные стволы) и др.

К основным загрязнителям атмосферы относятся углекислый газ, оксид углерода, диоксиды серы и азота, а также малые газовые составляющие, способные оказывать влияние на температурный режим тропосферы: диоксид азота, галогенуглеводороды (фреоны), метан и тропосферный озон.