- •1. Предмет и значение дисциплины "Геология полезных ископаемых", порядок изучения, основная литература.

- •2. Геологическая среда как составная часть природной среды, минеральные ресурсы - часть природных ресурсов.

- •3. Понятие о полезном ископаемом. Промышленная классификация полезных ископаемых. Общераспространенные полезные ископаемые. Минеральное сырье.

- •4. Понятие о месторождении полезных ископаемых, факторы промышленной ценности месторождений.

- •5. Характеристика понятия «количество полезных ископаемых», связь количества и качества полезных ископаемых.

- •6. Характеристика понятия «качество полезных ископаемых».

- •7. Характеристика понятия «условия залегания полезных ископаемых».

- •8. Роль экономических и социально-политических факторов в оценке месторождений.

- •9. Пункты минерализации и проявления полезных ископаемых, стадийность процесса геологического изучения недр.

- •10. Системные уровни распространения месторождений, минерагенические провинции, области, районы, поля, месторождения. Понятие о металлогении.

- •11. Системные уровни строения мпи.

- •12.Тела пи, границы и формы тел.

- •13.Участки тел пи, рудные столбы.

- •14.Минеральные агрегаты, текстуры руд, этапы и стадии форм-я мпи.

- •15. Мин. Уровень строения м-я. Мин. Индивиды, структура руд. Разделение мин-ов по практ. Значимости. Технологические типы руд. Понятие о минераграфии.

- •16. Хим. Состав мпи. Понятия о сортах руд.

- •18.Методология изучения м-й, понятие о моделях мпи.

- •19.Принципы методики иссл-я мпи.

- •20.Принцип стадийности. Этапы и стадии процесса геол. Изучения недр на тв. Пи.

- •21. Методы исследования месторождений.

- •22.Определение науки о полезных ископаемых.

- •23.Разделы науки.

- •24. Связь с другими науками.

- •25. История геологии полезных ископаемых.

- •26. Древнейший, древний и средневековый периоды.

- •27. Средневековый, феодальный период (V-VI в. – XVI-XIX в.).

- •28. Новый период, мировые школы.

- •29. Новейший период.

- •30. Процессы образования месторождений пи.

- •31. Последовательность главных процессов рудообразования и их параметры.

- •32. Генетическая классификация месторождений полезных ископаемых.

- •34. Общие геологические особенности месторождений магматической группы.

- •35. Генетическая классификация месторождений магматической группы.

- •36. Магматические месторождения реститового класса, полезные ископаемые.

- •37. Магматические месторождения ликвационного класса, полезные ископаемые.

- •2.2. Ряд вулканический.

- •38. Магматические месторождения кристаллизационного класса, полезные ископаемые.

- •39. Магматические месторождения флюидно-магматического класса, полезные ископаемые.

- •40. Месторождения карбонатитовой группы, полезные ископаемые.

- •41. Общие особенности строения и классификация месторожд. Пегматитовой группы.

- •42. Строение и состав ультраметаморфических пегматитов.

- •43. Строение и состав плутоногенных пегматитов.

- •44. Генезис пегматитовых месторождений. Р-т условия формирования пегматитов.

- •45. Классификация и строение месторождений альбит-грейзеновой группы.

- •46. Генезис альбит-грейзеновых месторождений.

- •47. Скарновые месторождения геологическое положение, строение, состав. Строение и состав скарнов руд.

- •48. Образование скарновых месторождений, их классификация.

- •49. Гидротермальные месторождения, общие особенности и классификация.

- •50. Плутоногенные гидротермальные месторождения, полезные ископаемые.

- •51. Вулканогенные гидротермальные месторождения, полезные ископаемые.

- •52.Амагматогенные гидротермальные месторождения, полезные ископаемые.

- •53. Генезис гидротермальных месторождений

- •54. Вулканогенно-осадочная группа: региональное геологическое положение, современное рудообразование.

- •55. Вулканогенно-осадочная группа: строение ископаемых месторождений, классификация.

- •56. Генезис вулканогенно-осадочных месторождений.

- •57. Месторождения выветривания: региональное положение, строение, классификация.

- •58. Остаточные месторождения выветривания, форма тел, состав, профили коры выветривания.

- •59. Остаточные месторождения латеритного профиля коры выветривания.

- •60. Генезис остаточных месторождений выветривания.

- •61. Инфильтрационные месторождения выветривания, их классификация по типу геохимического барьера.

- •62. Осадочные месторождения. Общие условия образования (способы переноса и концентрации вещества, седиментогенез, диагенез, катагенез) и классификация.

- •63. Месторождения обломочных горных пород.

- •64. Делювиальные россыпи.

- •65. Аллювиальные россыпи, геоморфологические условия образования.

- •66. Строение и состав аллювиальных россыпей.

- •67. Образование аллювиальных россыпей.

- •68. Прибрежно-морские россыпи, полезные ископаемые.

- •69. Мест-я осадков и концентратов истинных растворов, седиментогенетический ряд.

- •70. Мест-я осадков и концентратов истинных растворов, седименто-диагенетический ряд (ископаемые залежи солей).

- •71. Образование мест-й солей.

- •72. Мест-я осадков из коллоидных растворов, седименто-генетический ряд.

- •73. Мест-я осадков из коллоидных растворов, седименто-диагенетический ряд.

- •74. Мест-я биохим. Осадков, подкласс биогенный.

- •75. Мест-я биохим. Осадков, подкласс собственно биохимический. Седименто- и диагенетический ряды.

- •76. Мест-я собственно биохим., ряд катагенетический.

- •77. Месторожд. Собственно биохим., ряд раннего гипергенеза.

- •78. Месторождения регионального метаморфизма, общие особенности размещения, строения, состава.

- •92. Структуры тектоногенных полей месторождений полезных ископаемых.

- •95. Значение дисциплины «Геология месторождений полезных ископаемых» в теоретическом и прикладном геологическом образовании.

48. Образование скарновых месторождений, их классификация.

Генезис скарновых месторождений

В образовании месторождений участвуют как минимум три эндогенных процесса.

1. Магматический этап и термальный метаморфизм (известняки превращаются в мраморы, глинистые сланцы - в роговики и т.п.). Образуются полезные ископаемые метаморфогенной серии, группы контактового метаморфизма. Может быть ассимиляция вмещающих пород.

2. Контактово-метасоматический этап (по мере кристаллизации магмы выделяются растворы, воздействующие на закристаллизовавшиеся и окружающие интрузию породы). Образуются синскарновые и позднескарновые полезные ископаемые.

3. Гидротермальный этап скарнового процесса. Возникает наложенное на скарны оруденение (постскарновое).

По поводу механизма образования скарнов общепризнанной является гипотеза Д.С. Коржинского. Первоначально в 1948 г. им выдвинута гипотеза биметасоматоза.

Классификация скарновых месторождений. (таблица).

49. Гидротермальные месторождения, общие особенности и классификация.

Общие особенности строения и состава гидротермальных месторождений..

1. Рудные тела эпигенетичны. Секущие: жилы, штокверки; согласные: пласто- и линзообразные залежи.

2. Зональность месторождений и тел полезных ископаемых: закономерное изменение состава полезных ископаемых в пространстве. Впервые описана В. Эммонсом на месторождении Корнуэлс в Великобритании. Месторождение Корнуэлс представляет собой совокупность крутопадающих рудных жил, приуроченных к интрузиям пермских гранитов. Там участки жил, располагающиеся в близ гранитоидов, обогащены касситеритом, далее по мере удаления от контакта с гранитами они обогащаются халькопиритом, а еще дальше - галенитом и сфалеритом. В результате на месторождении были выделены оловяная, медная и полиметаллическая зоны. Фациальная зональность. Обусловлена изменением физико-химических условий среды минералообразования. Минералы выпадают из растворов в порядке, обратном их растворимости.

![]()

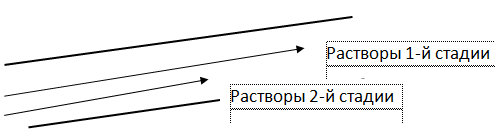

Стадийная зональность. Обусловлена совпадением в пространстве путей миграции растворов разных стадий минералообразования (описал С.С.Смирнов). Образуются телескопированные тела.

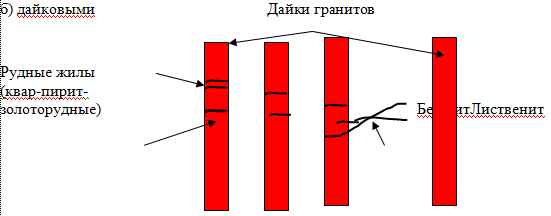

3. Гидротермальные изменения вмещающих горных пород: окварцевание, серицитизация, аргиллизация и др.При гидротермальных изменениях - гранитоидов образуются вторичные кварциты, березиты; -ультраосновных пород – листвениты; - известняков - джаспероиды.

4. Наличие геохимических ореолов - участков повышенных содержаний химических элементов вокруг залежей.

Классификация гидротермальных месторождений. (таблица).

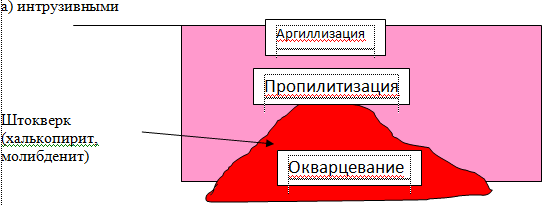

50. Плутоногенные гидротермальные месторождения, полезные ископаемые.

Строение месторождений.

1. Непосредственно связаны с плутоническими породами кислого состава

Классификация плутоногенных месторождений (таблица).

51. Вулканогенные гидротермальные месторождения, полезные ископаемые.

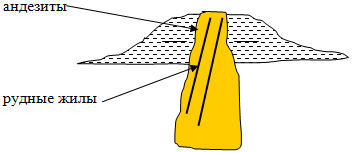

Месторождения вулканогенного класса тесно связаны с вулканическими процессами, протекающими на поверхности суши. Большинство месторождений располагается в пределах фанерозойских складчатых областей, где положение их контролируется вулканическими породами андезито-дацитовой формации, образовавшимися на средней стадии развития областей. Реже месторождения встречаются на древних платформах, где они бывают связаны с породами базальт-долеритовой (трапповой) формации зон активизации.

По условиям минералообразования выделяются собственно гидротермальные и эксгаляционные месторождения, образование первых связано преимущественно с горячими водными растворами, а вторых - с парами и газами. Кроме того, к полезным ископаемым относятся и сами современные горячие термальные воды. Исходя из этого, класс вулканогенных месторождений подразделяется на три подкласса: гидротермально-вулканический, эксгаляционный и термальноводный.

Месторождения субвулканического гидротермального подкласса подразделяются на четыре ряда: андезито-дацитовый, латитовый (трахиоидный), фонолитовый, базальт-долеритовый,

Ряд андезито-дацитовых месторождений характеризуется приуроченностью рудных тел к породам жерловой фации вулканов или к разрывным нарушениям вулканических кальдер и слагающим их породам. Рудные тела имеют форму труб, жил и штокверков. Для них типичны формации молибденит-флогопит-настурановая, кварц-золоторудная с серебром. В большинстве своем они приурочены к современным и древним вулканическим поясам, но наиболее широко распространены в Тихоокеанском вулканическом поясе.

Для ряда латитового типична касситеритовая формация (Ллалагуа, Боливия).

Для фотолитового ряда золото-серебрянная с теллуром (Крипл-Крик).

Ряд базальт-долеритовых месторождений связан с лавовыми фациями, в которых могут присутствовать скопления самородной меди в ассоциации с цеолитами (озеро Верхнее, США), а в пустотах - кристаллы высококачественного исландского шпата (месторождения Сибирской платформы). Формация самородной меди (медно-цеолитовая).

К эксгаляционному подклассу относятся месторождения самородной серы в эффузивах, известные на Камчатке, Курильских островах и в Японии.

Термально-водные месторождения распространены в районах современного вулканизма, на Камчатке, в Исландии и могут быть источником теплоэнергетических (Паужетское) и бальнеологических вод (Кавказ).