- •1. Предмет и значение дисциплины "Геология полезных ископаемых", порядок изучения, основная литература.

- •2. Геологическая среда как составная часть природной среды, минеральные ресурсы - часть природных ресурсов.

- •3. Понятие о полезном ископаемом. Промышленная классификация полезных ископаемых. Общераспространенные полезные ископаемые. Минеральное сырье.

- •4. Понятие о месторождении полезных ископаемых, факторы промышленной ценности месторождений.

- •5. Характеристика понятия «количество полезных ископаемых», связь количества и качества полезных ископаемых.

- •6. Характеристика понятия «качество полезных ископаемых».

- •7. Характеристика понятия «условия залегания полезных ископаемых».

- •8. Роль экономических и социально-политических факторов в оценке месторождений.

- •9. Пункты минерализации и проявления полезных ископаемых, стадийность процесса геологического изучения недр.

- •10. Системные уровни распространения месторождений, минерагенические провинции, области, районы, поля, месторождения. Понятие о металлогении.

- •11. Системные уровни строения мпи.

- •12.Тела пи, границы и формы тел.

- •13.Участки тел пи, рудные столбы.

- •14.Минеральные агрегаты, текстуры руд, этапы и стадии форм-я мпи.

- •15. Мин. Уровень строения м-я. Мин. Индивиды, структура руд. Разделение мин-ов по практ. Значимости. Технологические типы руд. Понятие о минераграфии.

- •16. Хим. Состав мпи. Понятия о сортах руд.

- •18.Методология изучения м-й, понятие о моделях мпи.

- •19.Принципы методики иссл-я мпи.

- •20.Принцип стадийности. Этапы и стадии процесса геол. Изучения недр на тв. Пи.

- •21. Методы исследования месторождений.

- •22.Определение науки о полезных ископаемых.

- •23.Разделы науки.

- •24. Связь с другими науками.

- •25. История геологии полезных ископаемых.

- •26. Древнейший, древний и средневековый периоды.

- •27. Средневековый, феодальный период (V-VI в. – XVI-XIX в.).

- •28. Новый период, мировые школы.

- •29. Новейший период.

- •30. Процессы образования месторождений пи.

- •31. Последовательность главных процессов рудообразования и их параметры.

- •32. Генетическая классификация месторождений полезных ископаемых.

- •34. Общие геологические особенности месторождений магматической группы.

- •35. Генетическая классификация месторождений магматической группы.

- •36. Магматические месторождения реститового класса, полезные ископаемые.

- •37. Магматические месторождения ликвационного класса, полезные ископаемые.

- •2.2. Ряд вулканический.

- •38. Магматические месторождения кристаллизационного класса, полезные ископаемые.

- •39. Магматические месторождения флюидно-магматического класса, полезные ископаемые.

- •40. Месторождения карбонатитовой группы, полезные ископаемые.

- •41. Общие особенности строения и классификация месторожд. Пегматитовой группы.

- •42. Строение и состав ультраметаморфических пегматитов.

- •43. Строение и состав плутоногенных пегматитов.

- •44. Генезис пегматитовых месторождений. Р-т условия формирования пегматитов.

- •45. Классификация и строение месторождений альбит-грейзеновой группы.

- •46. Генезис альбит-грейзеновых месторождений.

- •47. Скарновые месторождения геологическое положение, строение, состав. Строение и состав скарнов руд.

- •48. Образование скарновых месторождений, их классификация.

- •49. Гидротермальные месторождения, общие особенности и классификация.

- •50. Плутоногенные гидротермальные месторождения, полезные ископаемые.

- •51. Вулканогенные гидротермальные месторождения, полезные ископаемые.

- •52.Амагматогенные гидротермальные месторождения, полезные ископаемые.

- •53. Генезис гидротермальных месторождений

- •54. Вулканогенно-осадочная группа: региональное геологическое положение, современное рудообразование.

- •55. Вулканогенно-осадочная группа: строение ископаемых месторождений, классификация.

- •56. Генезис вулканогенно-осадочных месторождений.

- •57. Месторождения выветривания: региональное положение, строение, классификация.

- •58. Остаточные месторождения выветривания, форма тел, состав, профили коры выветривания.

- •59. Остаточные месторождения латеритного профиля коры выветривания.

- •60. Генезис остаточных месторождений выветривания.

- •61. Инфильтрационные месторождения выветривания, их классификация по типу геохимического барьера.

- •62. Осадочные месторождения. Общие условия образования (способы переноса и концентрации вещества, седиментогенез, диагенез, катагенез) и классификация.

- •63. Месторождения обломочных горных пород.

- •64. Делювиальные россыпи.

- •65. Аллювиальные россыпи, геоморфологические условия образования.

- •66. Строение и состав аллювиальных россыпей.

- •67. Образование аллювиальных россыпей.

- •68. Прибрежно-морские россыпи, полезные ископаемые.

- •69. Мест-я осадков и концентратов истинных растворов, седиментогенетический ряд.

- •70. Мест-я осадков и концентратов истинных растворов, седименто-диагенетический ряд (ископаемые залежи солей).

- •71. Образование мест-й солей.

- •72. Мест-я осадков из коллоидных растворов, седименто-генетический ряд.

- •73. Мест-я осадков из коллоидных растворов, седименто-диагенетический ряд.

- •74. Мест-я биохим. Осадков, подкласс биогенный.

- •75. Мест-я биохим. Осадков, подкласс собственно биохимический. Седименто- и диагенетический ряды.

- •76. Мест-я собственно биохим., ряд катагенетический.

- •77. Месторожд. Собственно биохим., ряд раннего гипергенеза.

- •78. Месторождения регионального метаморфизма, общие особенности размещения, строения, состава.

- •92. Структуры тектоногенных полей месторождений полезных ископаемых.

- •95. Значение дисциплины «Геология месторождений полезных ископаемых» в теоретическом и прикладном геологическом образовании.

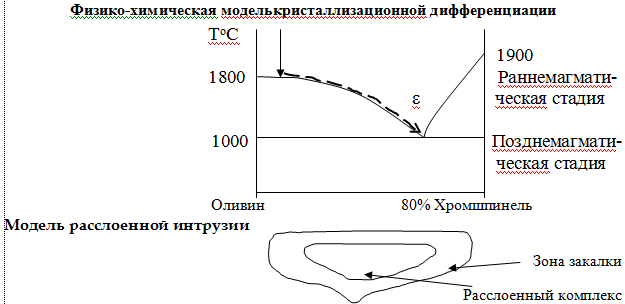

38. Магматические месторождения кристаллизационного класса, полезные ископаемые.

Идеи кристаллизационной дифференциации были заложены в 1915 г. Н. Боуэном и развиты в последствии Л.Уэйджером и Г.Брауном (1970).

3.1. Подкласс раннемагматический

Ряд плутонический, формации:

естественных строительных камней (Ломовское м-е габбро-долеритов в Пермском крае);

формация нефелиновых руд (Кия-Шалтырское м-е уртитов в Кемеровской области – щелочно-габброидная породная формация).

Ряд вулканический – естественные строительные камни (базальты и др.)

3.2. Подкласс позднемагматический.Ряд плутонический

Платформы. Месторождения связаны с расслоенными интрузиями. Формации полезных ископаемых:

хромшпинелевая, титаномагнетитовая, платиновая в телах интрузий перидотит-ортопироксенит-норитовой формации (Бушвельдский массив в ЮАР, Сарановский в Пермском крае, Кусинский в Челябинской области),

нефелин-апатитовая (Хибинский массив), лопаритовая (Ловозерский массив) в массивах нефелин-сиенитовой формации.

FR складчатые области (геосинклинали). Формации полезных ископаемых:

-титаномагнетитовая, медно-титаномагнетитовая, платиновая в массивах дунит-клинопироксенит-габбровой формации (Платиноносный пояс) – месторождения Качканарское, Первоуральское.

Ряд вулканический Магнетитовые лавы Чили в связи с андезитами (содержание железа более 50%).

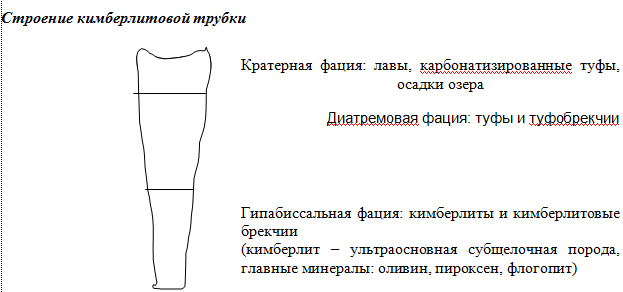

39. Магматические месторождения флюидно-магматического класса, полезные ископаемые.

Ряд вулкано-плутонический

Региональное положение. Активизированные участки платформ (Восточно-Европейская, Сибирская и др.).

Месторождения Сибирской (трубки Мир, Зарница), Восточно-Европейской (трубки Архангельская, Ломоносовская), Африканской (Кимберли, Премьер), Австралийской платформ (трубка Аргайл). Формации полезных ископаемых: алмазоносных кимберлитов, алмазоносных лампроитов, магномагнетитовая.

Аалмаз может образовываться в присутствии флогопита при температуре 1200оС и давлении 45 кбар, что может соответствовать глубине 100 - 150 км, можно прийти к выводу, что кимберлиты и лампроиты - это мантийные образования.

По поводу того, как они могли проникнуть к поверхности земли существуют различные представления.

1. Взрывное непрерывное проникновение магмы от мантии до поверхности земли.

2. прерывистого движения магмы с остановками в промежуточных камерах.

3. Гидровулканическая гипотеза взаимодействия магмы с водой, в результате которого происходит взрыву.

4. Гипотеза флюидизации - на глубинах 2 - 3 км в поднимающейся магме происходит резкое адиабатическое расширение магматических газов, приводящее к взрывному образованию эксплозивного канала и последующему заполнению его магматическим материалом.

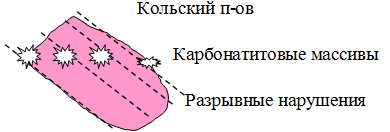

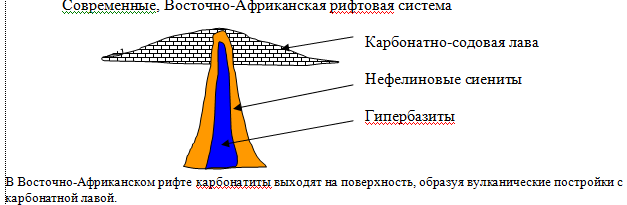

40. Месторождения карбонатитовой группы, полезные ископаемые.

II. Карбонатитовая группа

Карбонатит – магматическая горная порода карбонатного состава, связанная с массивами ультраосновных-щелочных магматических пород. Региональное положение. Платформы - зоны PR или FR активизации (Балтийский щит): горячие точки или рифты.

FR складчатые области - блоки участков платформ, Урал (Левин, 1997). Строение массивов.

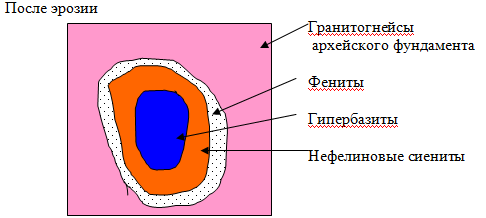

Массивы обычно имеют форму интрузий центрального типа, характеризуются трубообразной овальной в плане формой и крутым падением контактов. На поверхности массивы в поперечнике достигают первых единиц километров и прослеживаются на глубину до десяти километров. В горизонтальном сечении они характеризуются концентрически-зональным строением.

Последовательность формирования массивов.

1-я стадия. Формируются ультраосновные (оливиниты, перидотиты) и основные (пироксениты) породы.

2-я – щелочные ультраосновные и основные (ийолит, уртит).

3-я – щелочные средние породы (нефелиновые сиениты).

4-я – карбонатиты (кальцитовые, доломитовые, анкеритовые).

Снаружи образуется ореол метасоматически измененных альбитизированных гранито-гнейсов – фенитов.

Тела полезных ископаемых: трубообразные, линзообразные, жильные.

Состав полезных ископаемых, 3 формации:

1) апатит-магнетитовая с бадделеитом (Ковдор), иногда халькопиритом (Палабора),

2) редкометалльно (Nb, Zr) – редкоземельная (TR)

а) пирохлоровая (NaCa)2Nb2O6(F,OH) – Араша (Бразилия),

б) пирохлор-цирконовая – Вишневогорское (Урал),

в) редкоземельная (синхизит-паризитовая) Маунтин-Пасс (США).

3) Флогопитовая (с вермикулитом) (KMg3[AlSi3O10](F,OH)2)

жильную, форму. Размеры трубообразных тел могут достигать нескольких сот метров в поперечнике. Жилы в соответствии с прототектоникой массивов могут быть кольцевыми, коническими и радиальными.

Генезис карбонатитовых месторождений. Следует относить к флюидно-магматическому классу магматической группы.

В отношении термодинамических условий минералообразования можно привести следующие сведения (Смирнов, 1989). Кристаллизация ультрабазитов протекала при температурах 1350-1100 оС, нефелиновых сиенитов - 750-620, карбонатитов - 630-300. При этом давление могло меняться от 100 - 60 МПа до атмосферного при выходе магм на поверхность земли.