- •Раздел 2. Нелинейные системы.

- •Глава 10.

- •Основные понятия.

- •§1. Ведение в динамику нелинейных систем автоматического управления.

- •Следующие две задачи имеют особое значение для анализа динамики нелинейных систем.

- •§ 2. Статические характеристики типовых нелинейных элементов.

- •Однозначные нелинейности.

- •Неоднозначные нелинейности

- •Нелинейные характеристики, содержащие люфт.

- •Начальные значения при математическом описании неоднозначных нелинейностей.

- •Регуляторы «включить-выключить».

- •Динамика нелинейных систем автоматического управления.

- •Глава 11. Методы фазового пространства.

- •§1. Основные понятия теории устойчивости.

- •Свойства фазовых траекторий.

- •Все корни характеристического уравнения находятся в левой полуплоскости (имеют отрицательную действительную часть). В этом случае положение равновесия асимптотически устойчиво.

- •Хотя бы один корень характеристического уравнения находится в правой полуплоскости (имеет положительную действительную часть). В этом случае положение равновесия неустойчиво.

- •§2. Фазовая плоскость.

- •Выясним, как отображаются на фазовой плоскости различные функции времени.

- •2. Вычисление интервала времени при движении по фазовой траектории.

- •3. Рассмотрим типы фазовых траекторий для линейного уравнения второго порядка.

- •4. Нелинейное уравнение второго порядка.

- •§3. Исследование динамики релейных систем на многолистной фазовой плоскости.

- •1. Постановка задачи.

- •2. Общие вопросы изучения динамики релейной системы на фазовой плоскости. Многолистная фазовая плоскость.

- •2.3. Запаздывание.

- •3. Приведение дифференциального уравнения системы к простейшей форме.

- •3. Коэффициент воздействия по производной f заменяется величиной: (11)

- •4. Исследование динамики релейной системы управления объектом, имеющим передаточную функцию

- •§4. Система управления с переменной структурой объектом второго порядка.

- •§5. Исследование динамики релейной системы управления объектом, имеющим передаточную функцию .

- •1. Упрощенные принципиальные схемы двух систем данного класса.

- •2.1. Форма фазовых траекторий релейных систем данного класса.

- •2.2. Запаздывание.

- •3. Исследование динамики системы.

- •§6. Точечные преобразования на фазовой плоскости и их применение для расчета релейных систем

- •Рассмотрим вычисление параметров автоколебаний с помощью точечного преобразования.

- •Глава 12.

- •§1. Структурное преобразование нелинейных систем. Приведение структурной схемы к канонической форме.

- •§2. Частотные критерии абсолютной устойчивости положения равновесия и отрезка покоя.

- •§3. Автоколебания в системах управления.

- •1.Гармонический коэффициент линеаризации нелинейного элемента.

- •2.Уравнение гармонического баланса.

- •§4. Численный эксперимент. Опасные явления в нелинейных системах.

§4. Система управления с переменной структурой объектом второго порядка.

Покажем технику применения скользящих режимов на фазовой плоскости на примере системы второго порядка, относящейся к так называемому классу систем с переменной структурой. Этот класс систем был разработан коллективом ученых под руководством С.В.Емельянова в конце 60-х годов.

Предположим, что объект управления имеет передаточную функцию

![]() (1)

(1)

Коэффициенты передаточной функции b и с могут изменяться в процессе работы, принимая, в том числе, и отрицательные значения. Известно только, что по модулю они ограничены некоторой величиной d. Рассмотрим способ построения системы стабилизации такого объекта, т.е. задача состоит в том, чтобы при любом начальном положении фазовых координат объекта выход системы возвращался в исходное положение равновесия.

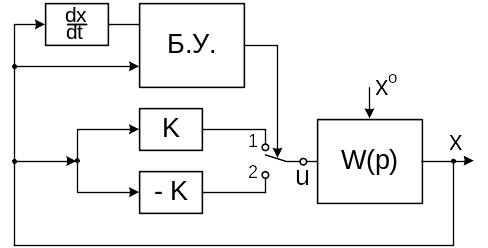

Для решения поставленной задачи используем систему, структурная схема которой приведена на рисунке 1.

Рис. 1

Система работает следующим образом. В зависимости от величины изображающей точки на фазовой плоскости xy (y = x’) блок управления соединяет вход системы (координата u) или с точкой 1 или с точкой 2. В результате система на рисунке 1 преобразуется в одну из линейных систем, показанных на рисунках 2 и 3.

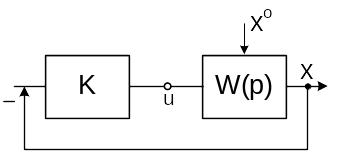

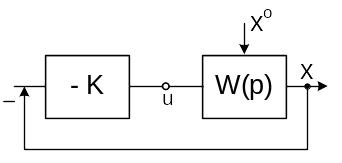

Рис. 2 Рис. 3

Характеристическое уравнение для структуры, изображённой на рисунке 2, имеет вид:

![]() (2)

(2)

Величину k выбирают из условия, чтобы она была значительно больше d. Корни характеристического уравнения (2):

p1,2=![]() (3)

(3)

Характеристическое уравнение для структуры, изображённой на рисунке 4, имеет вид:

![]() (4)

(4)

Корни характеристического уравнения (4):

p1,2=![]() (5)

(5)

Корни уравнения (3) являются комплексными (устойчивыми или неустойчивыми в зависимости от знака коэффициента b), а корни уравнения (5) являются действительными и разного знака. Эти утверждения следуют из того, что величина k выбирается значительно больше, чем модуль коэффициентов b и с. Поэтому можно приближённо записать:

![]() (6)

(6)

![]() (7)

(7)

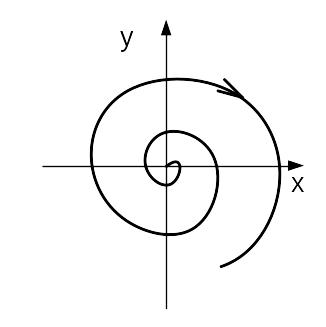

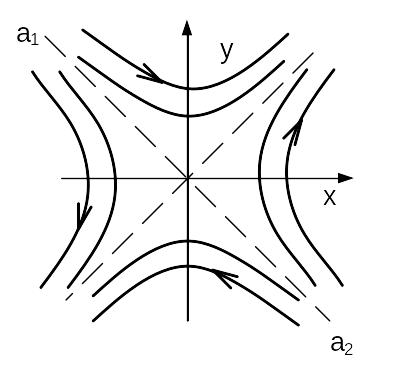

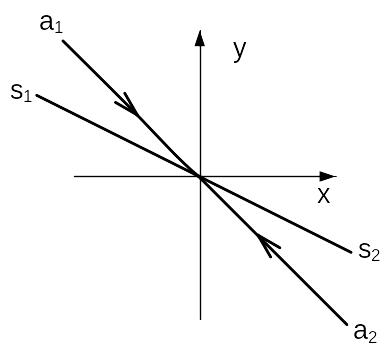

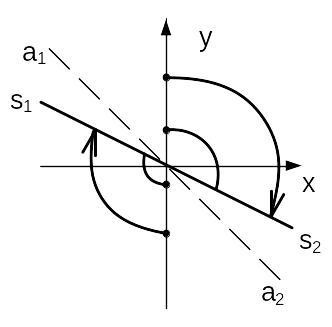

Таким образом, структура на рисунке 2 имеет особую точку типа «фокус» (устойчивую или неустойчивую, в зависимости от знака коэффициента b). А структура на рисунке 3 имеет особую точку типа «седло». На рисунках 4 и 5 приведены фазовые портреты для неустойчивого фокуса и узла. При этом в случае «узла» обозначена асимптота траектории, соответствующая устойчивому корню узла. К примеру, если характеристическое уравнение (4) имеет действительные корни –α и +β (α,β>0), то уравнение асимптоты а1а2 имеет вид:

y = -αx (8)

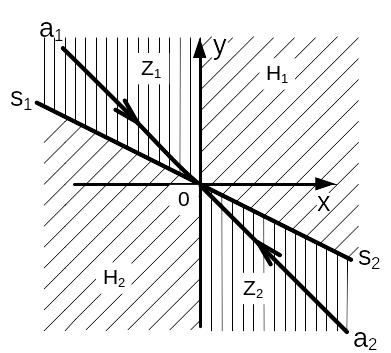

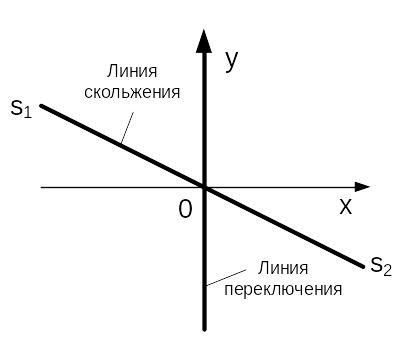

Проведем на плоскости линию S1S2, имеющую равнение y = λx. Величина λ выбирается таким образом, чтобы при любом допустимом значении α линии а1а2 и S1S2 располагались, как показано на рисунке 6.

Рис.4

|

Рис.5 |

Рис. 6 |

Рис. 7 |

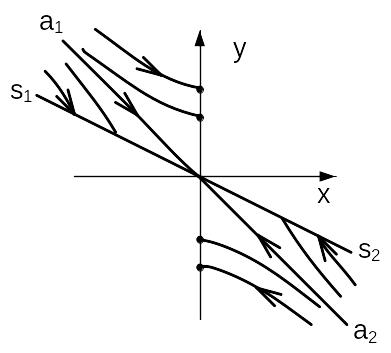

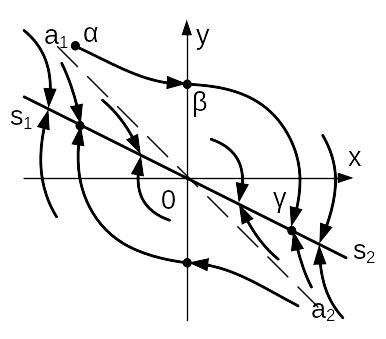

Блок управления разбивает фазовую плоскость на области. Первая область - Z1Z2, вторая область – Н1Н2, как показано на рисунке 7. Если изображающая точка находится в области Z1Z2, то включается система, изображенная на рисунке 2, и точка движется по соответствующей ветви гиперболы (седла), как показано на рисунке 9, до попадания на одну из границ области. Если изображающая точка находится в области Н1Н2, то включается система, изображенная на рисунке 3., и изображающая точка движется по спирали устойчивого или неустойчивого фокуса пока не выйдет на границу области (рис. 8).

Как видно из рисунка 10, изображающая точка, попав на линию S1S2, не может с нее сойти, т.к. все траектории острием упираются в линию S1S2.

Изображающая точка движется по этой линии к началу координат в соответствии с дифференциальным уравнением

![]() (9)

(9)

Линия S1S2 называется линией скольжения, а уравнение (9) – уравнением скольжения.

На рисунке 11 показано разбиение фазовой плоскости, которое использует регулятор при стабилизации объекта.

Рис.8

|

Рис.9

|

Рис.10

|

Рис.11

|

Замечание.

Обратим внимание, что одна из двух линейных структур, показанных на рисунках 2 и 3, заведомо неустойчива (это структура 3), а другая структура (показанная на рисунке 2) может быть устойчивой и может быть неустойчивой в зависимости от знака коэффициента b. Однако, исходная система, получаемая в результате переключения с одной структуры на другую, является устойчивой. Отсюда ясно происхождение названия – «система с переменной структурой».