- •Особенности неинвазивного количественного анализа биологических объектов

- •1. Вопросы получения и обработки информации

- •2. Несколько слов об обработке спектральной информации

- •3. Влияние формы и размеров интактных клеток на конечный результат

- •4. Модели клеток для теоретического анализа

- •5. Анализ амплитудного метода при регистрации изменения светорассеяния

- •6. Способ диагностики состояния организма по изменению «морфологического портрета»

- •7. Фазовый способ анализа измеряемого вещества

4. Модели клеток для теоретического анализа

В разделе рассмотрены некоторые модели клеток, которые позволяют анализировать изменения в спектрах НПВО в зависимости от формы и размеров образцов, от заполнения рабочих поверхностей ИЭ, от углов θ, от поляризации, что дает выбор условий для оптимального эксперимента.

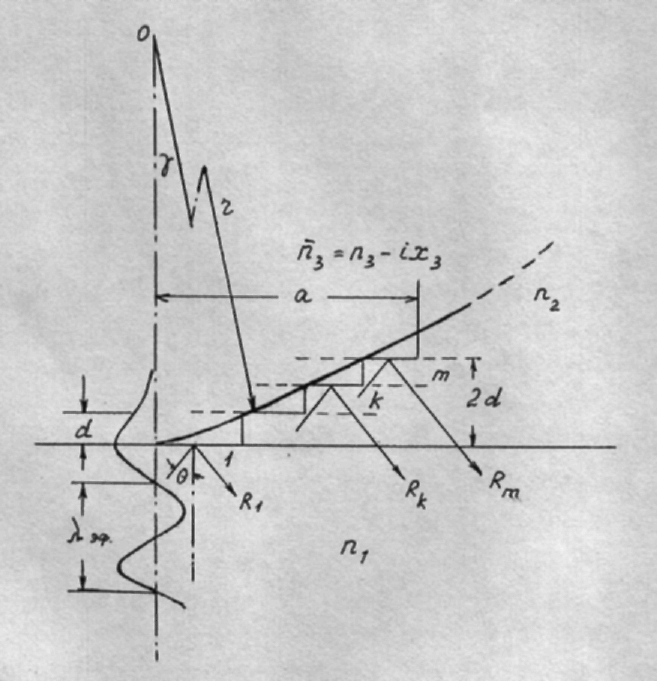

Известно, что рассеянием света в режиме НПВО можно пренебречь. Это позволяет с хорошим приближением считать, что взаимодействие света и вещества связано преимущественно с ослаблением света за счет резонансного поглощения на тех частотах, для которых мнимая часть комплексного показателя преломления объекта n = n1 – ix не равна нулю. В этом случае взаимодействие затухающей световой волны с объектом, когда Ǿ > λэф, а θ > θ кр может быть описано с помощью модельного подхода. При этом поверхность клетки условно заменяется плоскопараллельным набором ступенек (слоев), которые располагаются по контуру реальной поверхности частицы и постепенно удаляются от границы раздела "ИЭ - воздух" (рис. 4.1). Разбиение на слои производится в пространстве, ограниченном рабочей поверхностью ИЭ и поверхностью образца, удаленной от границы раздела на расстояние, равное глубине проникновения излучения в образец, где интенсивность поля световой волны ослабевает в e раз. Независимо от шага разбиения, каждая ступенька рассматривается в качестве самостоятельной плоскости, отражающей свет. Поэтому считаем, что пучок света падает на каждую ступеньку под одинаковым углом. Таким образом, отражение от той или иной ступеньки будет зависеть только от ее оптических свойств и зазора (воздух, другая среда), отделяющего поверхность ИЭ от рассматриваемой ступеньки. Вклад отдельно взятой ступеньки в суммарный коэффициент отражения R определяется формой образца. Когда образцы имеют форму цилиндров (или кубических кристаллов), величина R есть среднеарифметическое от суммы коэффициентов отражения, найденных для отдельных слоев:

m

R = (1/m) Σ Rк, (4.1)

k=1

где m - число ступенек,

к - порядковый номер ступеньки,

Rк - коэффициент отражения к-ой ступеньки (определяется по формулам Френеля).

При расчете R предполагается, что оптические свойства всех слоев идентичны свойствам массивного образца. Шаг деления выбирается с учетом неравенства а >> λэф, "а" определяется из выражения: а = 2d·ctg(γ/2), где γ = arccos(r-2d)rˉ¹.

Рис. 4.1.

Для сферической изотропной частицы при равномерном шаге разбиения на ступени величину R находится из выражения:

m

R = (1/m²) Σ Rк (2k-1). (4.2)

k=1

В отличие от (4.1) коэффициент Rк входит в выражение (4.2) каждый со своим весом, пропорциональным к-ой ступени. Площадь первой ступеньки принимается за единицу. Первая ступенька представляет собой круг, а все последующие являются кольцами с возрастающим радиусом.

В приведенных выражениях явным образом не учитываются размеры частицы. Известно, что для частиц диаметром 10-30 мкм вид экспериментальных спектров не зависит от их размеров. Когда они заметно крупнее или меньше 3 мкм, характер спектров меняется. В первом случае это объясняется, по-видимому, отличием формы от сферических, в другом - изменением эффективных оптических свойств среды, представляющей совокупную систему, состоящую из частиц и воздуха (или другой среды), заполняющего пространство между частицами. Крупные частицы обычно имеют плоскую огранку и соприкасаются с поверхностью ИЭ этими гранями, при этом вид спектров определяется вкладом членов Rк с малыми "к". Для малых частиц такой модельный подход неприменим и нужно переходить к дисперсионной теории взаимодействия света и вещества.

Из изложенного следует, что для анализа клеток большой интерес представляют модели, в которых каждый слой отличается от другого либо составом вещества, либо степенью пространственной организации, либо показателем преломления. В качестве модели распластанных клеток на поверхности ИЭ полагали структуру, состоящую из плоских параллельных слоев (рис. 4.2а), соответствующих щели 2 между плазматической мембраной и поверхностью 1 ИЭ, плазматической мембране 3, цитоплазме 4. 5-культуральная среда, hi и ni - ширина щели и показатель преломления слоя i. Эта модель применялась при исследовании адгезии фибробластов к стеклу. Эти модели используем далее для анализа получаемой информации при взаимодействии света и клеток, т.к. позволяют провести указанный выше теоретический анализ для всех предложенных в работе способов определения количества прореагировавшего со светом образца.