Исследования Юпитера производились с близкого расстояния при помощи автоматических космических аппаратов. Эти исследования начались с беспилотной миссии «Пионер-10» (НАСА) в систему Юпитера в 1973 году.

Отправка станции к Юпитеру влечёт за собой множество технических трудностей, особенно в связи с большими потребностями зондов в топливе и жёстким радиационным окружением планет.

Первым космическим аппаратом, изучавшим Юпитер, стал «Пионер-10» в 1973 году, за ним несколькими месяцами спустя последовал «Пионер-11». Помимо съёмки планеты с близкого расстояния, они обнаружили её магнитосферу и окружающий её радиационный пояс.

«Вояджер-1» и «Вояджер-2» посетили планету в 1979 году, изучили её спутники и систему колец, открыли вулканическую активность Ио и наличие водяного льда на поверхности Европы.

«Улисс» производил дальнейшее изучение магнитосферы Юпитера в 1992 году, а затем возобновил её изучение в 2000 году.

«Кассини»

достиг планеты в 2000 году и получил очень

подробные изображения его атмосферы.

![]()

«Новые горизонты» прошёл рядом с Юпитером в 2007 году и произвёл улучшенные измерения параметров планеты и её спутников.

«Галилео» был единственным космическим аппаратом, который вышел на орбиту вокруг Юпитера и изучал планету с 1995 до 2003 года. В течение этого периода «Галилео» собрал большой объём информации о системе Юпитера, подходя близко ко всем четырём гигантскимгалилеевым спутникам. Он подтвердил наличие тонкой атмосферы на трёх из них, а также наличие жидкой воды под их поверхностью. Аппарат также открыл магнитное поле вокруг Ганимеда. Достигнув Юпитера, он наблюдал столкновения с планетой осколков кометы Шумейкеров-Леви. В декабре 1995 года аппарат направил спускаемый зонд в атмосферу Юпитера, и эта миссия по близкому исследованию атмосферы является единственной в своём роде.

Будущие проекты исследования Юпитера включают космический аппарат «Юнона», запущенный 5 августа 2011 года. Миссия выйдет на полярную орбиту вокруг Юпитера, чтобы определить, обладает ли планета твёрдым ядром.

Запланированным на 2020 год запуском является «Europa Jupiter System Mission». Этот аппарат будет участвовать в расширенном изучении системы лун планеты, в частности, Европы и Ганимеда, и урегулировать длительные научные дебаты по поводу того, есть ли океан жидкой воды под ледяной поверхностью Европы.

Пилотируемое изучение галилеевых спутников Юпитера предполагается НАСА ориентировочно в 2040-е гг.

Технические исследования

Полёты от Земли к другим планетам Солнечной системы предполагают высокие энергетические затраты.Чтобы достигнуть Юпитера с орбиты Земли, требуются почти такие же затраты энергии для космического аппарата, какие нужны для его первоначального подъёма на орбиту.В астродинамике, этот расход энергии определяется чистым изменением скорости космического аппарата, или дельта-v. Энергия, необходимая для достижения Юпитера с земной орбиты требует дельта-V примерно 9 км/с, в сравнении с 9,0—9 км/с для достижения низкой орбиты Земли с поверхности. Конечно,гравитационный манёвр посредством пролёта мимо планет (таких как Земля или Венера) может быть использован для уменьшения затрат энергии (топлива) при запуске, хотя ценой этого является значительно увеличенная продолжительность полёта для достижения цели, такой как Юпитер, по сравнению с прямой траекторие. Ионный двигатель способен развить дельта v более чем на 10 км/с, что было использовано на космическом аппарате «Dawn». Это более чем достаточная дельта v для миссии пролёта мимо Юпитера от солнечной орбиты того же радиуса, что и земная орбита, без использования гравитационного манёвра.

Основная проблема при отправке космических зондов на Юпитер состоит в том что планета не имеет твёрдой поверхности для посадки, при наличии плавного перехода между атмосферой планеты и её жидкой средой. Любые зонды при погружении в атмосферу в конечном итоге оказываются раздавлены огромным давлением атмосферы Юпитера.

Другой важной проблемой является радиационное облучение, которому космический зонд подвергается из-за наличия высокоэнергетических заряженных частиц в пространстве вокруг Юпитера .Например, когда «Пионер-11» максимально приблизился к планете, уровень радиации был в десять раз выше того, который разработчики «Пионеров» предсказывали, и это привело к опасениям, что зонды не выживут; однако, с несколькими незначительными сбоями, зонд сумел пройти через радиационный пояс. Однако, зонд потерял большинство изображений спутника Ио, поскольку радиация, воздействуя на фото-поляриметр для изображений «Пионера», вызвала некоторое количество ложных команд. Последующие и более технологически продвинутые «Вояджеры» должны были подвергнуться доработке, чтобы справиться со значительным уровнем излучения. Зонд «Галилео», спустя восемь лет нахождения на орбите планеты, получил дозу радиации, значительно превышающую спецификации разработчиков, и его системы выходили из строя в различных ситуациях. Гироскопы аппарата часто показывали повышенные ошибки, и иногда появлялась электрическая дуга между его вращающимися и не вращающимися частями, вызывая переход в безопасный режим , который приводил к полной потере данных с 16-й, 18-й и 33-й орбит. Радиация также вызывала фазовые сдвиги в ультра-стабильном кварцевом генераторе «Галилео».

Пролетные миссии

Пролётная траектория — это траектория, при которой космический аппарат пролетает мимо планеты на некотором расстоянии, испытывая силу её притяжения.

Программа «Пионер» (1973 и 1974)

Первым космическим аппаратом, который приблизился к Юпитеру, был «Пионер-10». Он пролетел мимо планеты в декабре 1973 г. Через 13 месяцев к Юпитеру приблизился и «Пионер-11». «Пионер-10» был первым аппаратом, который позволил получить изображения Юпитера и галилеевых спутников крупным планом. Аппарат позволил изучить строение атмосферы Юпитера, обнаружить его магнитосферу, радиационный пояс и понять, что Юпитер внутри состоит из смеси газов «Пионеру-11» удалось подлететь к Юпитеру на расстояние до 34000 км в декабре 1974 г. Это позволило получить изображение большого красного пятна, сделать первое наблюдение за полярными областями планеты и определить массу его спутника — Каллисто. Информация, полученная этими двумя аппаратами, позволила астрономам и инженерам создать более совершенные зонды, чтобы улучшить качество и количество данных о Юпитере.

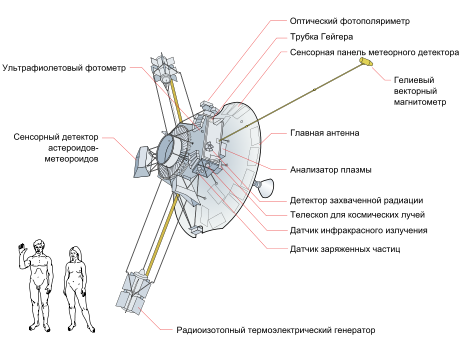

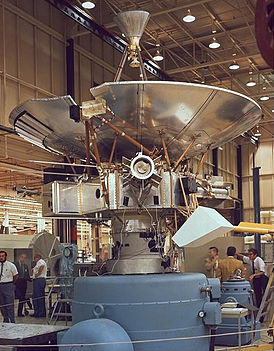

Схема аппарата «Пионер-10»

«Пионер-10» был первым КА, посетившим Юпитер. На этапе сборки, 20 декабря 1971 г.

Программа «Вояджер» (1979)

Покадровая последовательность подлёта «Вояджера-1» к Юпитеру. Снимки сделаны с промежутками приблизительно в 10 часов (1 юпитерианский день) с 6 января по 3 февраля 1979 г. с расстояния от 58 до 31 млн км.

«Вояджер-1» начал фотографировать Юпитер в январе 1979 г. и максимально приблизился к планете 5 марта 1979 г. до расстояния 349000 км от центра планеты. Близкий подлёт позволил получить изображения лучшего качества, однако время облёта планеты (двое суток) было непродолжительным. Несмотря на это, исследователям удалось сделать необходимые расчёты и получить данные о кольцах Юпитера, его спутниках, изучить его магнитные поля и радиационное излучение. Аппарат продолжил фотографирование планеты вплоть до апреля. Вскоре за «Вояджером-1» последовал «Вояджер-2», который максимально приблизился к вершинам облаков (576 млн км) 9 июля 1979 г. к планете. Аппарат изучил кольца Юпитера, обнаружил сложные вихри на поверхности планеты, провёл наблюдения за вулканической активностью на Ио и сдвигом тектонических плит на Ганимеде, обнаружил многочисленные кратеры на спутнике Каллисто.

Миссии «Вояджеров» позволили значительно расширить информацию о галилеевых спутниках, а также обнаружить кольца Юпитера. Это были первые космические аппараты, которые позволили получить хорошие изображения атмосферы планеты, в частности, большое красное пятно — комплексный шторм, который движется против часовой стрелки. Ряд других, меньших по размерам вихрей смешивались и формировали облака. Два небольших спутника (Адрастея и Метида) были обнаружены на орбите в непосредственной близости от колец планеты, это были первые луны Юпитера, открытые космическими аппаратами. Третий спутник, Фива, был замечен между орбитами Амальтеи и Ио.

Неожиданное открытие вулканической активности на спутнике Ио было первым доказательством того, что она может протекать не только на Земле. Оба «Вояджера» позволили обнаружить до 9 вулканов на поверхности Ио, предоставив в качестве подтверждения идентичные данные.

На фотографиях спутника Европа, сделанных «Вояджером-1», было выявлено большое число пересекающихся поверхностных трещин. Сначала учёные полагали, что образование трещин происходит за счёт рифтогенеза или движения тектонических плит. Однако более качественные изображения поверхности озадачили исследователей тем, что на них почти полностью отсутствует топографический рельеф. Данные заставили задуматься над структурой спутника и предположить, что эти трещины могут напоминать плавучие льдины на Земле, и что под слоем льда на Европе скрывается вода. Внутренне Европа может быть активна благодаря приливному нагреву на уровне 1/10 Ио, и как результат, толщина её ледяного покрова может быть не больше 30 км и подлёдным океаном глубиной 50 км.