- •2. Клеймение и окраска отремонтированных и проверенных узлов и деталей автосцепного устройства.

- •2.5. Установка автосцепного устройства

- •Головками рельсов

- •3. Наружный осмотр

- •4. Проверка автосцепного устройства при техническом обслуживании вагонов и локомотивов.

- •5. Механизм автосцепки са-3.

- •5.2. Взаимодействие деталей механизма автосцепки.

- •6. Расцепной привод, ударно-центрирующий прибор,

- •7. Пружинно-фрикционные аппараты.

- •8. Признаки выявления неисправности автосцепного оборудования.

- •8.1. Приемы проверок автосцепного оборудования (осмотр по внешним признакам)

- •9. Саморасцепы.

5. Механизм автосцепки са-3.

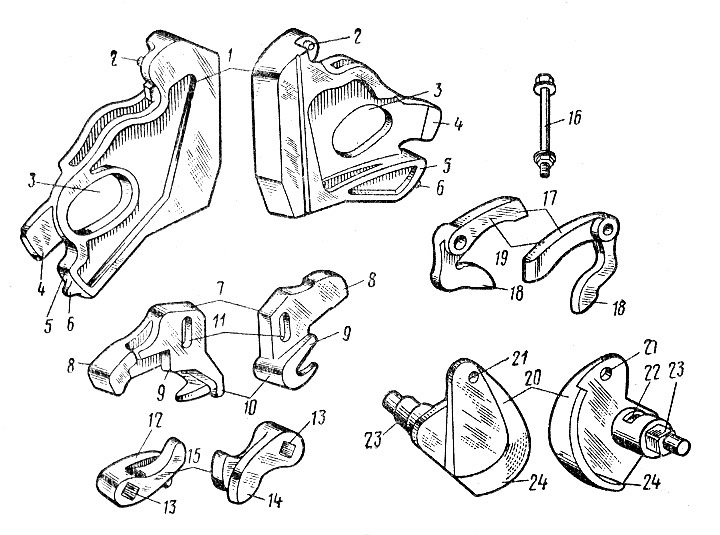

5.1. Механизм автосцепки (рис. 5.1.) состоит из замка 1, замкодержателя 7, предохранителя замка (собачки) 17, подъемника 12, валика подъемника 20 и болта 16 с гайкой и двумя шайбами.

ЗАМОК предназначен для запирания двух сомкнутых автосцепок. Он имеет вверху шип 2 для навешивания предохранителя, в средней части – овальное отверстие 3 для размещения стержня валика подъемника и внизу – радиальную опору 5 и зуб 6, вокруг которых замок может поворачиваться, а также выкрашенный в красный свет сигнальный отросток 4, по положению которого определяют, сцеплены или расцеплены автосцепки. Замок устроен и размещен так, что под действием собственного веса он своей замыкающей частью выходит наружу из полости головной части корпуса автосцепки.

ЗАМКОДЕРЖАТЕЛЬ предназначен для удержания замка в сцепленном и расцепленном положениях. В первом случае эта задача выполняется совместно с предохранителем замка, а во втором – вместе с подъемником. Замкодержатель имеет противовес 8 и лапу 10, между которыми находится выступ (расцепной угол) 9, а также овальное отверстие 11 для навешивания замкодержателя на шип корпуса автосцепки.

Рис. 5.1.Детали

механизма автосцепки

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ЗАМКА представляет собой двуплечий рычаг с отверстием для навешивания на шип 2 замка. Верхнее плечо 19 предназначено для упора в противовес 8 замкодержателя, а нижнее 18 – для подъема верхнего плеча. Последнее имеет дополнительную опору – полку корпуса автосцепки.

ПОДЪЕМНИК предназначен для выведения предохранителя замка из положения упора в противовес замкодержателя, перемещения замка внутрь полости корпуса автосцепки и удержания его в этом положении. Подъемник имеет широкий 15 и узкий 14 пальцы, а также квадратное отверстие 13 для стержня валика подъемника.

ВАЛИК ПОДЪЕМНИКА обеспечивает поворот подъемника. Он имеет стержень 23 с выемкой 22 для прохода запорного болта 16, балансир 24, облегчающий возвращение повернутого подъемника в первоначальное положение, и отверстие 21 для соединения с цепью расцепного привода. Стержень 23 ограничивает выход замка из полости корпуса в зев.

БОЛТ 16, проходящий через отверстия в приливе корпуса автосцепки, вместе с гайкой и двумя шайбами запирает валик подъемника, а тем самым и остальные части механизма автосцепки.

5.2. Взаимодействие деталей механизма автосцепки.

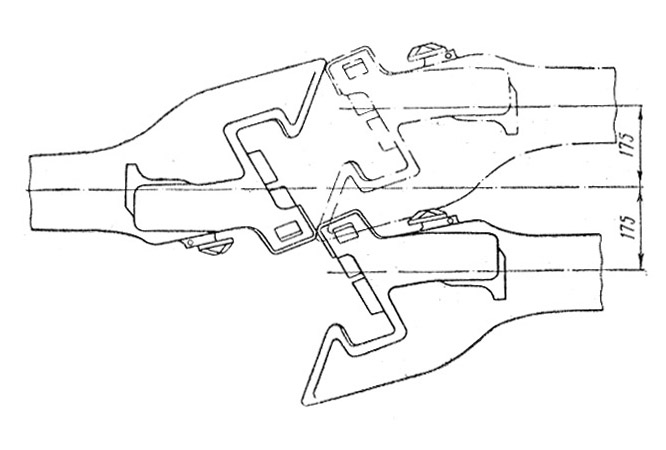

До сцепления вагонов продольные оси их автосцепок могут иметь различные относительные смещения в вертикальном и горизонтальном направлениях. Автоматическое сцепление осуществляется, если относительное смещение продольных осей, соединенных автосцепок, в горизонтальной плоскости не превосходит захвата сцепления, равного 175 мм для автосцепки СА-3 (рис 5.2).

Рис. 5.2. Смещение

автосцепок в горизонтальной плоскости.

ПРОЦЕСС СЦЕПЛЕНИЯ заключается в следующем. При соударении вагонов малый зуб корпуса одной автосцепки скользит по направляющей поверхности малого или большого зуба другой автосцепки и затем входит в зев, а при малом относительном смещении продольных осей сцепляемых автосцепок малые зубья входят в зевы без такого скольжения.

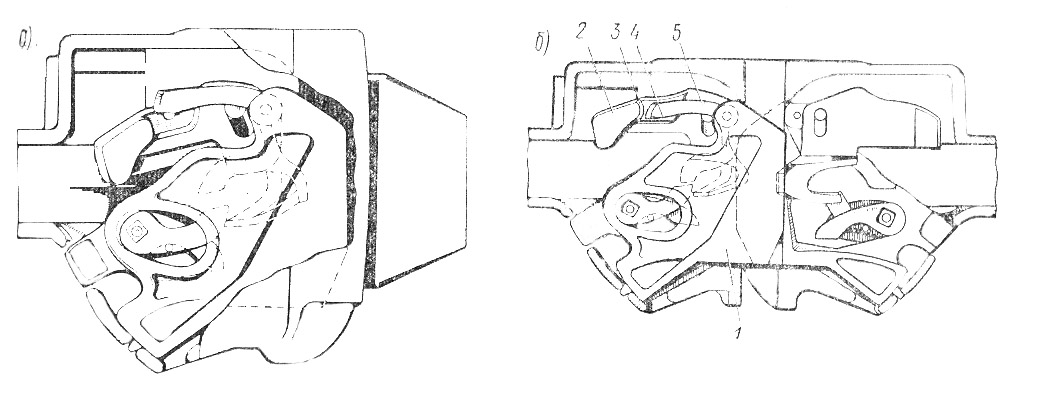

Войдя в зевы, малые зубья нажимают на выступающие части замков или замки нажимают друг на друга, в результате чего замки из исходного положения (рис 5.3,а), поворачиваясь вокруг своих радиальных опор, уходят внутрь корпусов. Вместе с замками перемещаются предохранители замков, верхние плечи которых скользят по полкам и проходят над противовесами замкодержателей. Двигаясь в зевах дальше, малые зубья нажимают на лапы замкодержателей, вследствие чего замкодержатели поворачиваются, их противовесы поднимаются и становятся опорами для верхних плеч предохранителей.

Рис. 5.3. Положение

механизма автосцепок при сцеплении:

а- перед

сцеплением, б – в конце сцепления

Когда малые зубья займут в зевах свои крайние положения, замки 1 (рис 5.3,б) освобождаются от нажатия, под действием собственного веса выходят снова в зевы, заполняя все имеющее там пространство, и тем самым запирают автосцепки, препятствуя их обратному перемещению. Причем замки теперь не могут вновь войти внутрь корпусов, так как у переместившихся вместе с ними предохрагнителей торцы верхних плеч 5 расположились против упоров 3 замкодержателей 2. При этом верхние плечи 5 сохраняют такое положение, так как они опираются на полки 4, а замкодержатели – из-за нажатия на их лапы малых зубьев смежных автосцепок. Следовательно, произошло автоматическое включение предохранителей от саморасцепа.

Описанный процесс сцепления происходит быстро, и при этом взаимодействие частей механизма может быть несколько отличным, в частности для обеспечения сцепления необязателен уход внутрь корпуса одновременно двух замков.

ПРОЦЕСС РАСЦЕПЛЕНИЯ представляет собой решение трех задач:

Выключение предохранителя от саморасцепа;

Перемещение замка внутрь корпуса;

Удержание замка внутри корпуса до разведения вагонов.

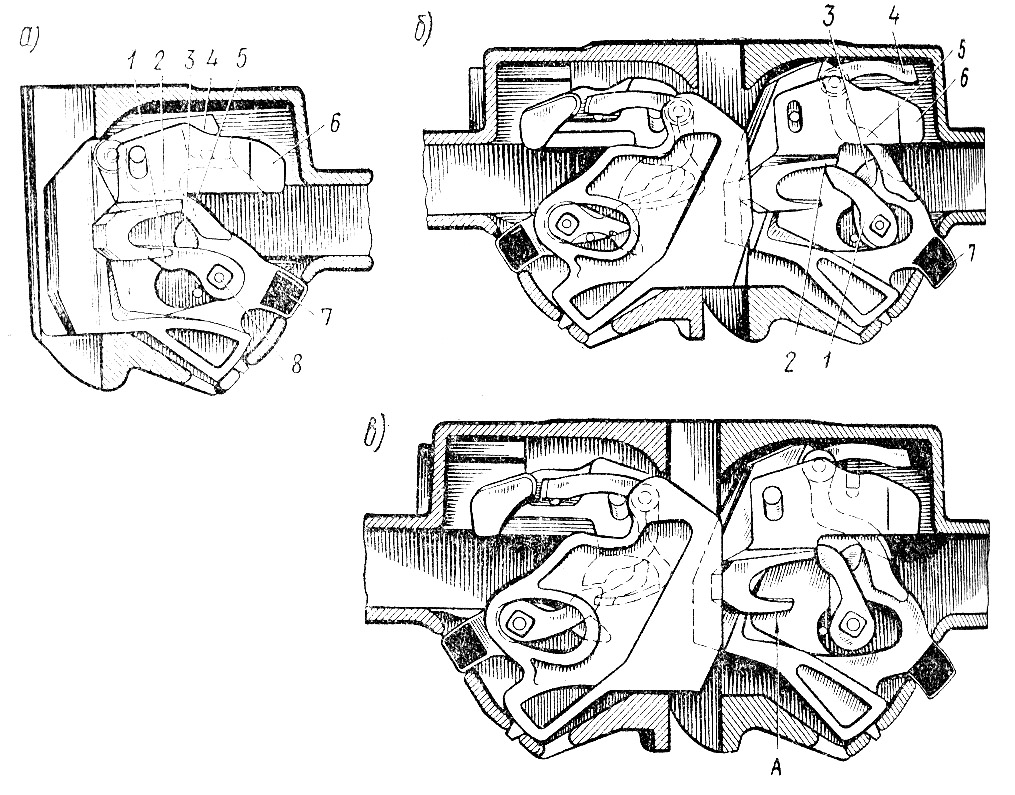

Для расцепления у одной из сцепленных автосцепок посредством расцепного привода поворачивают валик подъемника 8 (рис.5.4,а). В результате этого поворачивается подъемник, который своим широким пальцем 3 нажимает на нижнее плечо 5 предохранителя замка, вследствие чего верхнее плечо 4 поднимается и располагается выше противовеса 6 замкодержателя. Тем самым решается первая задача.

При дальнейшем повороте подъемника тот же палец 3 нажимает на замок и, поворачивая его, уводит внутрь корпуса (рис 5.4,б); сигнальный отросток 7 замка при этом выступает наружу, т.е. решается вторая задача.

Для решения третьей задачи предназначен узкий палец 1 подъемника, который при повороте нажимает на горизонтальную грань расцепного угла 2 замкодержателя, в результате чего последний, имея овальное отверстие, перемещается вверх. При дальнейшем повороте подъемника узкий палец заходит за вертикальную грань расцепного угла и замкодержатель, освобожденный от нажатия, опускается снова вниз (рис 5.4,в)

Рис. 5.4. Положение

механизма автосцепок при расцеплении:

а- выключение

предохранителя,

б – перемещение замка, в – конец процесса

расцепления

Теперь замок не может вновь выйти в зев, так как он удерживается широким пальцем подъемника. Подъемник сохраняет такое положение потому, что его узкий палец опирается на вертикальную грань расцепного угла замкодержателя. Последний не может повернуться из-за нажима на его лапу малого зуба смежной автосцепки.

При разведении вагонов освобожденная от нажатия лапа замкодержателя выходит в зев, расцепной угол, поворачиваясь, позволяет повернуться подъемнику, в результате чего замок возвращается в первоначальное положение. У смежной автосцепки замкодержатель также поворачивается и упор его противовеса располагается ниже верхнего плеча предохранителя замка.

Таким образом, механизмы обеих автосцепок после разведения вагонов автоматически восстанавливают готовность к новому сцеплению (рис 5.3,а).

Восстановление сцепления расцепленных, но не разведенных вагонов обеспечивается нажатием на замкодержатель каким-либо предметом по направлению стрелки А (рис 5.4,в). В результате такого нажатия замкодержатель, имеющий овальное отверстие, перемещается вверх, а подъемник, лишенный опоры на расцепной угол, поворачивается и замок вновь входит в зев, восстанавливая сцепление автосцепок.

Выключенное положение механизма, необходимое для толкания вагонов без их сцепления, осуществляется установкой рукоятки расцепного привода на полку кронштейна. При этом замок удерживается внутри корпуса нажатием подъемника, а последний сохраняет такое положение из-за нажатия цепи расцепного привода, соединенной с валиком подъемника.

В рассмотренном выше процессе сцепления верхнее плечо предохранителя замка проходит над противовесом замкодержателя раньше подъемника последнего. Если это условие не соблюдается, т.е. происходит опережение, то во время сцепления вагонов верхнее плечо предохранителя ударяет с большой силой в упор замкодержателя, в результате чего возможно повреждение предохранителя от саморасцепа.