- •Функционально-стоимостной анализ в машиностроении

- •1. Основные положения функционально-стоимостного анализа (фса)

- •2. Применение фса при модернизации форсунки дизеля типа д100

- •2.1. Определение функций анализируемого объекта

- •Функции, выполняемые элементами дизеля д100

- •2.2. Классификация выполняемых функций

- •2.3. Оценка функций форсунки дизеля типа д100

- •2.4. Формирование первичных предложений по повышению эффективности выполнения функций

- •3. Методы поиска новых идей

- •3.1. Общие положения

- •3.3. Синектика

- •3.4. Морфологический анализ

- •Морфологические исследования рабочего процесса дизеля

- •3.5. Алгоритм решения изобретательских задач

- •3.5.1. Анализ исходной ситуации

- •3.5.2. Анализ задачи

- •3.5.3. Анализ модели задачи

- •3.5.4. Разрешение физического противоречия

- •Так как расход топлива при работе дизеля 10д100 значительно зависит

- •3.5.5. Разрешение технического противоречия

- •3.5.6. Анализ способа устранения фп

- •Приложение Функциональный анализ форсунки дизеля типа д100

2.3. Оценка функций форсунки дизеля типа д100

Для оценки функции необходимо подсчитать следующие критериальные составляющие:

- показатель значения функции Vi;

- величину степени выполнения функции Fij;

- величину затрат на функцию Cij.

Показатель значения функции измеряется в единицах значимости jv. Исходя из предположения, что значимость общеобъективной (главной) форсунки равна 100jv, экспертным путем определяют значимость каждой внутриобъектной функции, При этом первоначально производят прикидку баллов по элементам форсунки, которые являются носителями ряда функций, а затем количество баллов, приходящихся на каждый элемент, распределяем по функциям, выполняемым элементом:

n

Σ V1i = Vi

I=1

где Vi - общий показатель значения всех функций форсунки в совокупности Vi – 100 jv.

Результаты определения показателей значения функции приведены в табл. 2.3.

Таблица 2.3

Оценка функций форсунки дизеля типа Д100

Обозначение функции |

Показатель значения функции |

Величина затрат на функцию, % |

Величина невыполненных функций, % |

Величина невыполняемых функций, балл |

Сравнение по затратам |

А1 А2 А3 А4 А5 |

25 9 9 15 6 |

18,8 7,1 7,1 12,2 1,9 |

25,6 3,9 3,9 5,9 0 |

16,4 2,5 2,5 3,8 0 |

6,2 1,9 1,9 2,8 4,1 |

Σ |

64 |

47,1 |

39,3 |

25,2 |

|

М |

1,0 |

2,2 |

0 |

|

-1,2 |

В |

20 |

3,6 |

11,6 |

2,32 |

16,4 |

С1 С2 |

1,5 0,5 |

8,7 0,4 |

0,55 0 |

0,01 0 |

-7,2 0,1 |

Σ |

2,0 |

9,1 |

0,55 |

0,01 |

|

Д |

0,2 |

1,5 |

0 |

0 |

-1,3 |

Е |

2,0 |

1,1 |

0,55 |

0,01 |

0,9 |

F1 F2 |

1,5 0,1 |

2,6 0,3 |

0 0 |

0 0 |

-1,1 -0,2 |

Σ |

1,6 |

2,9 |

0 |

0 |

|

G |

0,3 |

0,7 |

0 |

0 |

-0,4 |

H |

2,9 |

4,3 |

3,3 |

0,1 |

-1,4 |

K1 K2 |

0,8 0,2 |

4,6 1,2 |

0 0 |

0 0 |

-3,8 -1,0 |

Σ |

1,0 |

5,8 |

0 |

0 |

|

L1 L2 L3 |

3,0 1,5 0,5 |

13,0 6,5 2,2 |

0 0 0 |

0 0 0 |

-10,0 -5,0 -1,7 |

Σ |

5 |

21,7 |

0 |

0 |

|

Σ Σ |

100 |

100 |

|

|

|

Показатель значения функция измеряется в единицах значимости jv. Исходя из предположения, что значимость общеобъектной (главной) форсунки равна 100 jv, экспортным путем определяют значимость каждой внутреобъективной функции. При этом первоначально производят прикидку баллов по элементам форсунки, которые являются носителями ряда функций, а затем количество баллов, приходящихся на каждый элемент, распределяем по функциям, выполняемым элементом:

n

Σ V1i = Vi

I=1

где Vi - общий показатель значения всех функций форсунки в совокупности, Vi = 100 jv.

Результаты определения показателей значения функции приведены в табл. 2.3.

Величина затрат на функцию Сij находится аналитическим путем. Сущность этого метода заключается и экспертном профессиональном определении доли участия отдельных элементов форсунки в обеспечении отдельных функций.

Так как каждый элемент (или совокупность элементов) выполняет ряд функций, то затраты (в виде себестоимости), приводящиеся на элемент форсунки, распределяют по выполняемым каждым элементом форсунки функциям, руководствуясь при этом сложностью осуществления функциональных свойств,

Результаты определения величины затрат на элементы форсунки представлены в табл. 2.4.

Таблица 2.4

Относительная себестоимость элементов форсунки дизеля типа Д100

Наименование элемента форсунки |

Себестоимость, % |

Нажимной штуцер Контргайка Пружина форсунки Стакан Тарелка пружины Корпус форсунки Щелевой фильтр Толкатель Ограничитель подъема иглы Распылитель с иглой Сопловой наконечник

|

2,9 0,7 4,3 5,8 2,2 21,7 9,1 1,5 1,1 47,1 3,6 |

|

100 |

Величина степени выполнения функции форсунки определяется на основании данных:

- спектрального анализа масла;

- затрат на восстановление функциональна свойств элементов форсунки.

Данные спектрального анализа масла обрабатываются на ЭВМ по специальной программе, Итог обработки - оценка работоспособности (выполнения главной функции) форсунки по четырехбальной системе представлен в табл. 2.5.

Таблица 2.5

Оценка работоспособности форсунки

Оценка выполнения главной функции форсунки |

0 |

1 |

2 |

3 |

Процент выполнения функциональных свойств |

100 |

75 |

50 |

25 |

Таблица 2.6.

Данные состояния работоспособности дизелей 2Д100 тепловозного парка локомотивного депо Гудермес СКЖД за июль – декабрь 1986 г.

Оценка выполнения главной функции форсунки |

0 |

1 |

2 |

3 |

Количество оценок |

10 |

20 |

268 |

133 |

На основании данных состояния работоспособности форсунок дизелей типа Д100 тепловозного парка по спектральному анализу масла (табл. 2.6.) вычисляют процент выполнения функциональных свойств форсунки:

γ = 100 х0 + 75 х1 + 50 х2 + 25 х3 / Σхi

где γ – процент выполнения функциональных свойств форсунки дизеля 2Д100;

х0 – количество «0» оценок;

х1 – количество «1» оценок;

х2 – количество «2» оценок;

х3 – количество «3» оценок;

Σхi – общее количество оценок.

γ = 10х100% + 20х75% + 268х50% + 133х25% / 431 = 44,6%

Результаты анализа затрат на восстановление функциональных свойств элементов форсунки (табл. 2.7) показали, что из 55,4% невыполнения функциональных свойств приходится:

- на распылитель с иглой

55,4 х 71 / 100 = 39,3%

- на сопловой наконечник

55,4 х 21 / 100 = 11,6%

- на пружину форсунки

55,4 х 6 / 100 = 3,3%

- на ограничитель подъема иглы

55,4 х 1 / 100 = 0,55%

- на щелевой фильтр

55,4 х 1 / 100 = 0,55%

Полученные значения невыполнения функциональных свойств распределяем по функциям, выполняемым элементами форсунки (таб. 2.7).

Таблица 2.7

Ведомость затрат на восстановление функциональных свойств форсунок дизелей типа Д100 тепловозного парка

Наименование |

Затраты, % |

Нажимной штуцер Контргайка Пружина форсунки Стакан Тарелка пружины Корпус форсунки Щелевой фильтр Толкатель Ограничитель иглы Распылитель Сопловой наконечник |

- - 6 - - - 1 - 1 71 21 |

|

100% |

Зная оценку значимости элемента форсунки, выполняющего ряд функций, и на основании полученных процентных значений невыполнения функциональных свойств (табл. 2.3), определяют степень невыполнения каждой функции:

Фn = Vi х Bi / 100 х jv,

где Фn – степень невыполнения функции;

Vi – показатель значения функции элемента;

Bi – процент невыполнения функциональных свойств функции элемента.

Фn1 = 64 х 25,6 / 100 = 16,4

Для остальных функций расчет ведем аналогично. Результаты сводим в табл. 2.3.

Величина степени выполнения функции равна разности показателя значения функции и величины степени невыполнения функции.

Цель функционального анализа (помимо оценки эффективности объекта) - определить его критическую функцию как источник резервов для дальнейшего возможного повышения эффективности. Под критической функцией понимается та функция, которая по своим параметрам функциональности и затрачиваемости отличается от требуемого уровня.

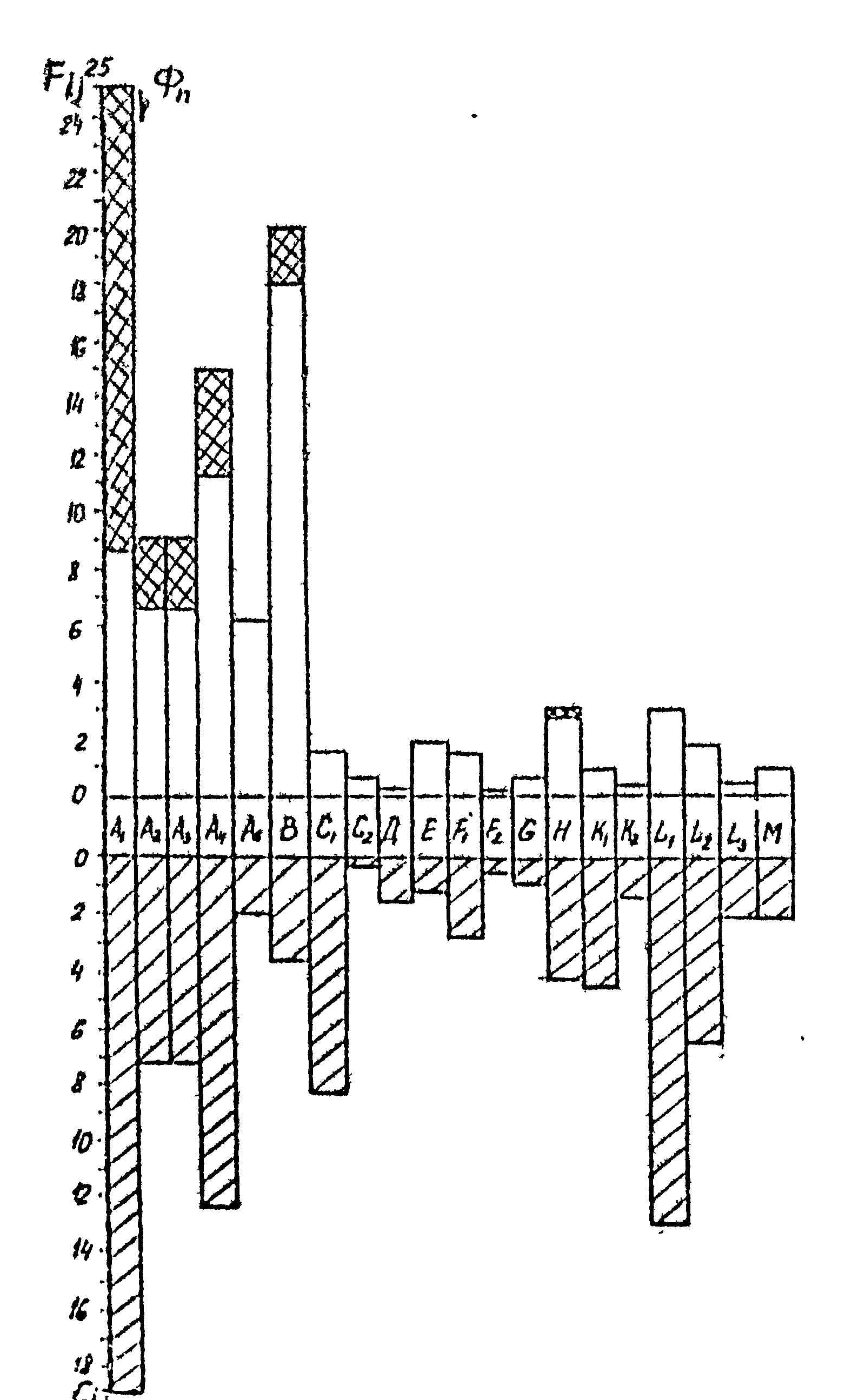

Самый распространенный метод определения критических функций -метод построения диаграмм оценки функций. Сущность этого метода -сравнительный анализ графического изображения результатов. Предметом сравнения отдельных функций являются здесь все три их оценки, а именно: показатель значения функции, величина степени выполнения (невыполнения) функции величина затрат на функцию.

Применяя этот метод, выполняем следующие шаги:

Шаг 1. Составляем диаграмму-график оценки функций; показатели знамения функций форсунки отражаем в верхней части графика Vi (рис. 2.2). Величины степени невыполнения каждой функции форсунки указываем в соответствующих колонках, отражающих значения функций, откладывая их от верхней границы.

Затраты ни отдельные функции анализируемого объекта (Cij) опять в форме колонок чертим в нижней части графика оценки функций против колонок, выражающих значения и невыполнение соответствующих функций форсунки.

Шаг 2. Определяем критическую функцию с точки зрения затрат. Путем сравнения показателя значения функции Vi с затратами на их обеспечение Cij определяем критическую функцию. Это не обязательно самая затратоемкая функция в комплексе. Эго та функция, затраты на которую не должны быть чрезмерно велики по сравнению с показателем ее значения. Результаты сравнения показаны в табл. 2.3. Функция - Крепление к адаптеру, выполняемая корпусом форсунки, является критической.

Шаг 3. Определяем критическую функцию с потребительской точки зрения.

Рис. 2.2. Диаграмма оценки функции: Fij – значение функций

Фп – степень невыполнения функций; Сij – затраты на функции

Это та функция, которая наиболее удалена от уровня общественного оптимума, т.е. имеет максимальную степень невыполнения функции. Результаты определения степени невыполнения приведены в табл. 2.3.

Функция, выполняемая распылителем с иглой и определяющая качество впрыска, является критической.